1月の短歌

今日は月に一度の短歌の会であった。(2024.1.24)

黒帯と1月1日から2人きりでのんびり過ごしてきたので、ちょっと緊張しつつ会場に向かう。先生が話している途中に到着の遅刻であった。

今日も、何票か得票したか、ただ私が気に行った歌を紹介する。

ぽっぽっぽ今日から明日への曲がり角 鳩の時計は新年を告ぐ

言葉のリズムと明るさがいいと先生。今日と明日の曲がり角は毎日あるが、大晦日と新年はやはり特別。この自由でカワ(・∀・)イイ!!歌が、会員の中で一番年配の人の作というのが驚きである。

とめどなく干し柿談義もりあがり彩りそえた照柿ファッション

見上げれば雪の白さにうっとりと柿いろが好き干し柿も好き

この句を読むことになったのは、偶然、メガネ、トレーナー、インナー、ズボン、靴下まで柿色(オレンジ)の私。

偶然はまったシンクロニシティ!

この歌は一読して、私のことだ!とわかって嬉しかったのだが、好きな歌を選ぶ時は、冷徹である。私は別の歌を選んでいた(←鬼)。

ただ、えりりん先生が、私を朗読と、鑑賞に充ててくれて、私はこの歌の嬉しさを語った。

「歌を詠むのも楽しいが、歌に詠まれるのもまた楽しい。歌に詠むとその瞬間を永遠にそこに封じ込めることができる。前々回と前回の柿談義。この会も、皆でわいわい話をするように打ち解けてきたなという嬉しさまで思い出した。あの楽しさを再現できるという歌の力を感じます」

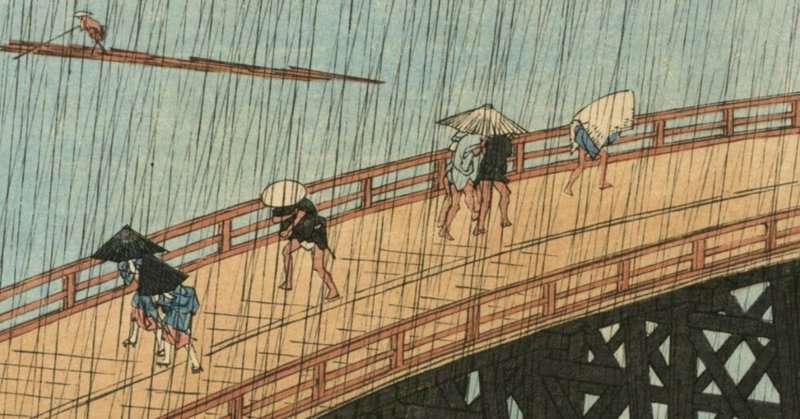

吹きつける一月の雨 傘しぼめ浮世絵のさまに夜道を急ぐ

私も一票。

美術の教科書に載っている広重の浮世絵がぱっと目に浮かぶ。

雨を線でえがき、道行く人々の顔も見えないのに、傘を差したりすぼめたりして行きかう人々の姿が目に浮かぶ。

作者の眼差しが、俯瞰までぱーんと飛んだのが面白い。

あらがえぬ「季(とし)」というものたずさえて残る人生新たに生きん

年を季と表したことで人生の春夏秋冬を想起させる。

女性としての季節を感じたが、年老いた自分が、奥に引っ込んでいるのではなく、さらにみんなを率いていくような強さもあると、鑑賞者。

毎年、一歳ずつ年を重ねていくことには誰しも抗えないが、自分自身も、そんな心意気で生きていけたらいいと人生の先輩の歌に想う。

私も最年長の会員が詠んだ歌かと思い投票していた。

茎やわし弟(おとと)の作る野沢菜や味を変えつつ三度(みたび)いただく

弟の漬ける漬物の旨さを詠んだ会員は、今日は欠席であった。

歌に詠んだ弟さんが亡くなったのだと言う。

歌を作りながら、詠みながら、自分たちの人生も進んでいく。

降り止みて日差しがほっと顔を出す樹々一面にダイヤちりばめ

ダイヤという言葉を歌に使うことは難しいのだけれど、この歌はダイヤで正解、とえりりん先生。

子連れ熊山に実が無くおりくればくまもんプーさん肩身狭かろ

今冬は、里に下りてきた熊の駆除問題がニュースになっていた。

人間は熊を敵視しているが、作者は熊を可愛い名前で呼び、味方している歌である。

大宮で降りたリュックの一団の乗り換え先は北陸の地か

能登半島地震が、歌にも出てきた。みんな繋がっている。

地震大国ニッポン。明日は我が身。

辛抱と温もり紡ぎ織るごとし裂き織りまとう大晦日の夜

この歌は「辛抱と愛」になっていたのだが、えりりん先生曰く、短歌に「愛」という言葉をそのまま使うのは難しいと言う指摘があり。

古い布を裂いて織りあげた裂き織の布か、袢纏なのか、母の作ってくれたものなのだろう。母親という無償の愛を捧げる人のことを大晦日に思い出す作者の姿が目に浮かぶ。

巻き癖のつきし暦を伸ばしつつ新たな年の嵩を確かむ

5人の人が投票していた先生の歌。

まるまった暦をまっすぐに戻そうとする手の感覚が、今年1年のカレンダーの紙の嵩と、今年の年月の嵩を同時に感じる。上手いなあ!と思う。

得票される歌とは、光景が目に浮かぶ、リズムが良いという要素があるなと感じる。

さて、今月の私の歌は。

手足なき胴体のごとき温み抱き 冬の褥にゆるりと入る

2人の方が投票してくださって、ホッとしたのだが、2人の解釈は、自分の手足が冷たくなったまま、胴体の温みだけを感じて冬の冷たい布団に入ると言うもの。それを二人の人が鑑賞する中で、一番、後ろの人が、

「湯たんぽ、湯たんぽ」と合図を送る。

そうなのだ。この歌は湯たんぽのことを詠んだ歌なのである。

でも、湯たんぽじゃなくて、自分のカラダと鑑賞する人もいるんだ!と驚いた。そう言われてみるとどっちでもいい気がする。

冬のイメージは寒くて冷たくて暗い。

しかし、ふにゃふにゃの湯たんぽを使うようになってから、冬の寝床に行くのがスコシ楽しみになった。湯たんぽは、猫のような赤ん坊のような、手足の無い胴体だけ抱いているみたい。どんな寒い日も、暖房が無くても大丈夫、そんな気持ちを詠んだ。

先生は、湯たんぽと言う言葉を使ったらもっとみんなにこの比喩が伝わるのにと言うのだが、分かる人もいるからこのままで、と私。

会の後の先生とのラインのやりとりで、歌にある手足無きと言う言葉が、初めからそういう体で生まれた方に不快感があるだろうと、新聞掲載は取りやめて、短歌の会の歌集には載せてもらえることになる。

新聞掲載ということは、気をつかわなければいけないものという体験が新鮮だった。

善き言葉を使うようにしたい。