理系学生と企業の間に、なぜサイロ(分断)は起きるのか

2022年9月1日に「株式会社POL」から「株式会社LabBase」への社名変更と新Purpose「研究の力を、人類の力に。」の発表がありました。

今回の発表をきっかけに少しでも「研究」について知ってもらえたらと思い、9月1日から1ヶ月間 #研究アドベントカレンダー を実施していきます。 この記事は、16日目の記事で、前日の記事は @show_kanamaru の「最先端の研究技術を強みとする研究成果ベンチャー」でした。

はじめまして、株式会社LabBaseの あやぱん(@ayapondesumaru)と申します。

当社に新卒で入社し、3年間カスタマーサクセスを経験したのち、現在プロダクト開発に携わっています。

本記事について

まず、 #研究アドベントカレンダー は、代表の加茂による「我々は何者なのか。-We are LabBase.-」という Purpose・社名変更への想いを綴った記事からスタートしました。🚀

私たちLabBaseは、新Purposeを「研究の力を、人類の力に。」とし、

「研究を取り巻く環境がサイロ化(分断)している」課題を解決すべく、

「研究エンパワープラットフォーム」を通じて研究者・企業等のステークホルダー同士を繋ぎ、デサイロ(分断を解消 )する会社である と再定義したことを発表しています。

POLの事業は全て、研究者や企業など、研究を取り巻くステークホルダー同士を繋ぎ、デサイロ(分断を解消)する事業です。要は、研究者や企業やその他研究支援者が集まり、出会い、情報が流通し、分断が解消する、そんな「場 / エコシステム」を作っているのです。

「研究も、イノベーションも、掛け合わせで進化してきた。それにも関わらず、今の研究を取り巻く環境は、あまりにもサイロ化(分断)している。だから我々はデサイロすることで、研究をエンパワーする。」

これが、我々の事業の上流にある仮説です。

そして今回、この研究をデサイロする事業/プラットフォーム/場の全体を、「研究エンパワープラットフォーム」と呼び、その全体がLabBaseなのだと、再定義しました。

この記事を受け、本記事では、

「理系学生と企業の間に、なぜサイロ(分断)は起きるのか」

というテーマで、私たちの主力事業である「LabBase就職」について発信したいと思います。

LabBase就職は、企業から理系学生へ直接スカウトするダイレクトリクルーティングサービスであり、研究エンパワープラットフォームの中でも特に「研究者のキャリア」という切り口からサイロ化を解消しようとしている事業です。🎓

私自身、カスタマーサクセス・プロダクト開発という側面から、理系学生と企業の間にあるサイロ化に約3年半向き合ってきました。

そのためこの記事では、その過程で分かってきた理系学生と企業間のマッチング領域にある課題や、今後の私たちのチャレンジについて紹介したいと思います。

(🗣 会社としての考えも含まれておりますが、基本的には私個人の意見として発信します。)

結論

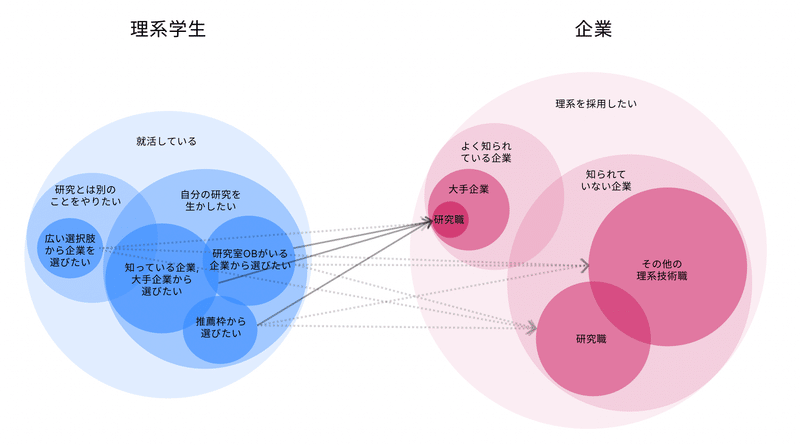

理系学生と企業の間には、よく知られている企業に学生が集まり、それ以外の企業へは学生が集まらないという「出会いの偏り」があると考えます。💔

その結果として、本当はより良い出会いがあるかも知れないけれど、小さな範囲内でのマッチングにとどまっているという状況が発生していると考えられます。

それが起きる理由は、以下です。

🎓(理系学生)自分の研究分野を活かした就活を行いたい、安定性・成長性のある企業に行きたいと考える傾向にあり、そういった企業を探して行った場合、大手企業やよく知られた企業にたどり着きやすく、かつ、選択肢の数も少なくなる

🏢(企業)そのような理系学生に対して自社を訴求するためには、最も理系学生を理解する現場研究者・技術者が採用活動に携わり、直接アプローチしていくことが重要ですが、現場社員を巻き込んだ採用体制を構築することは難しく簡単には実現できないので、結果的によく知られている企業に競り負けてしまう

これらを解決するには、「理系学生と現場の研究者を直接マッチングするプラットフォーム」が必要であると考えます。🤝

現に「LabBase就職」によって、理系学生の研究活動情報を企業に公開することで、ダイレクトにアプローチできる仕組みが実現できていまます。

一方で、企業の研究活動・研究環境・研究者などの情報を公開してもらうことや、企業の現場の研究者・技術者が簡単に採用に携わることができる仕組みを作ることはまだ実現できていないため、LabBaseとしてチャレンジしていきたいと考えています。

1. 理系学生と企業の間にはどんなサイロ化があるのか

理系学生と企業の間には、「出会いの偏り」があると考えています。💔

🎓理系学生側から見ると、

研究を頑張っている学生ほど、自分の研究分野を活かせるような推薦枠がある企業や、研究室のOBがいる企業などから企業を選び、結果的に数少ない選択肢の中だけでキャリアを考えている。

🏢一方、理系学生を採用したい企業側から見ると、

推薦枠がある企業、研究室のOBがいる企業、学生から想起されやすいよく知られている企業に学生が集まり、それ以外の企業へは学生が集まらない。

その結果、本当はより良い出会いがあるかも知れないけれど、何らかの理由でそれが小さな範囲内でのマッチングにとどまっているという状況が発生していると考えています。

2. なぜサイロ化するのか

私は、この出会いの偏りが発生する「何らかの理由」を知りたいと思い、

ユーザーである理系学生さんへのインタビューや、お客様である企業の人事の方との対話を通じて考えてきました。

それらを踏まえて、私なりに課題の仮説を整理したものが以下です。

(様々な考え方がある中の一意見として発信します。また、データなど社外に出せない情報もあるため、根拠を詳しく記載していない主張もあります。)

🎓学生:理系学生が数少ない選択肢の中でキャリアを考えるのはなぜか

まず、事実をまとめると、

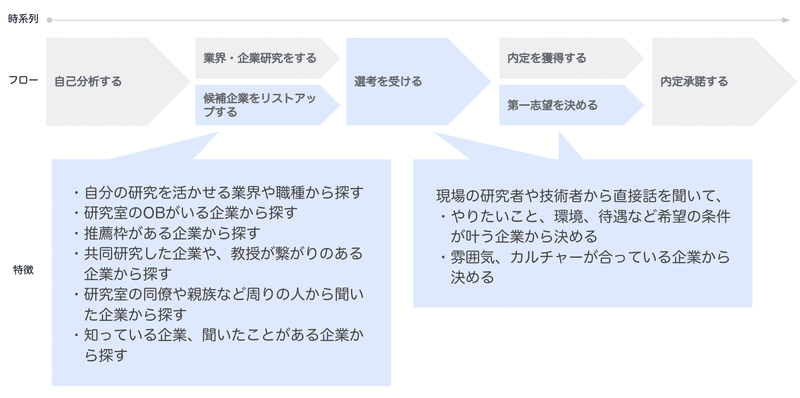

理系学生は、自分の研究を生かした就活をしたいと考えているため、自分の研究との親和性が高い 研究室の先輩/教授・企業の研究者/技術者から知り得た情報や、彼らとのコミュニケーションを通じて、企業選びを行う。それに加え、企業の安定性・成長性という項目も企業を選ぶ上では重要な判断基準になっている と整理します。

そのように言える根拠、背景は以下です。

【前提】

理系学生は、研究が忙しく就職活動する時間が取れない

【理系学生の志向性】

・自分の研究を活かしたい (調査データ20p参照)

・企業の安定性、成長性を重視している (調査データ15p参照)

【就活の進め方】

・自分の研究内容を起点として企業選びをする

・現場の研究者、技術者と直接話して判断する (調査データ21p参照)

これらの事実から、課題を以下のように捉えました。

「自分の研究との親和性が高い」×「安定性・成長性がある」という軸で企業選びをスタートした場合、

企業が固定的になり選択肢の広がりを持たせにくい

自分の研究分野の周辺分野や、周辺でなくても活用できる分野などの可能性に気がつきにくい

かつ、そもそも直結せずとも活かせる分野があることを知らない

とはいっても、理系新卒採用市場は売り手のため、仮に企業の選択肢が少なくベストな選択ができていない可能性がある状態でも、内定を獲得し就職活動自体は終えることができる

裏を返せば、「自分の研究を生かした就活をしたい」とは考えていない場合、自分の研究分野以外の業界や職種に選択肢を広げざるを得ないため、結果的に広い選択肢を持ちやすいと言えます。

ちなみに、自分の研究を生かすことに拘らない理系学生ももちろんいて(調査データ20p参照)、以下のようなケースが考えられます。

(専攻分野、就職活動の時期、希望職種よって異なるため一概には言えません。)

研究職が向いていないと思ったから

自分の研究が活かせる業界の雰囲気、働き方などの条件が合わなかったから

物理・数学系など、自分の研究を直接生かせる業界や職種が少ないから

化学・生物・農学系などの研究を生かしたい学生が、化学・素材・化粧品・食品などのメーカーの研究職を志望した場合、募集枠が少なく競争が激しいから

研究が活かせる第一志望の企業に不合格になったから

🏢企業:よく知られている企業に学生が集まり、それ以外の企業へは学生が集まらないのはなぜか

このように理系学生側の状況を整理してみると、よく知られている企業に学生が集まりそれ以外へは集まりにくいのは、至極当たり前の現象のように思います。

なぜなら、理系学生の多くが「自分の研究を生かした就活をしたい」「企業の安定性・成長性を重視する」と考えているとした場合、必然的に大手企業に集まりやすいはずだからです。

ただ、私がここで主張したいことは、そのような構造の中でも、よく知られていない企業であっても、理系学生の心を掴み内定承諾まで導いている企業がたくさんあるということです。

私は、カスタマーサクセスをしながらお客様を観察していた中で、そういった企業の共通点の一つとして「理系学生のことをよく理解した上で採用活動をしている」ことを発見しました。

どのくらいのレベルで理解しているかというと、以下のようなイメージです。

「〇〇系を研究している学生は、私たち〇〇業界に対して〇〇と捉えているので、〇〇に対する興味関心や、〇〇をやりたいという学生が集まりやすい。ただ、この業界だと他社のA社やB社が強いため私たちは同じフィールドでは戦えない。そのため、別の〇〇という側面から強みをアプローチしてみてはどうか。その強みであれば当社の右に出るものはいない。その強みが一番伝わるのは〇〇事業なので、〇〇技術の凄さをアピールできるように、その技術に特化したインターン設計や、特集ページを作ろうか。あと、それを語れる研究者の〇〇さんに座談会や面談に出てもらおう。」

では、なぜ理系学生のことをよく理解した上で採用活動をすることが難しいのか。

それは、理系学生のことを最も理解している現場の研究者・技術者に協力してもらう体制を作ることが難しいから だと考えます。

結局、理系学生をよく理解するにしても、それを採用活動に反映させていくにしても、どのステップにおいても現場の研究者・技術者に協力してもらうことが一番の近道になります。

とは言っても、現場の研究者・技術者の方の本業は研究や開発なので、採用に時間を割いてもらうことは難しそうなイメージがあります。

そのような中、会社として現場が採用に携わることの重要性を掲げ、現場社員を含めた採用体制を構築し、採用活動を推進し、採用の成果を出すことは、実際にやってみると、すごく大変で複雑で長期的なプロジェクトになります。

このような、社内の現場社員巻き込み採用体制を構築する難しさから、現場の研究者・技術者が理系学生の心をグッと掴んで採用するいう事例が生まれにくいのだと考えます。

3. どうすればデサイロするのか・私たちLabBaseのチャレンジ

では、どのようにすればこのような出会いの分断が解消するのかについては、私たちがこれまで取り組んできたことと、これから取り組んでいこうとしていることを紹介することで、説明したいと思います。

①理系学生と企業の情報を可視化し、誰もがお互いに対してアプローチできるようなプラットフォームを作ること

こちらは少しずつ実現し始めているところです。理系学生がこれまで取り組んできた研究内容、スキル、論文などを企業に公開し、それを見た企業がダイレクトにスカウトを送るという仕組みができています。

ただ、また足りていないところとしては、理系学生がどのような企業情報を求めているのか、どのような情報があればマッチングの選択肢が広がるのか ということはわかっていません。

ここに対しては、今後も理系学生やお客様を観察したり、サービスを向上していく中で知りにいくべきことだと考えます。

②理系学生と現場技術者・研究者 という将来一緒に働く人同士の直接のマッチングができる仕組みを作ること。それと同時に、現場技術者・研究者が採用に携わりやすい仕組みを作ること

2.なぜサイロ化するのかの企業側の深掘りで見てきたように、現場の技術者・研究者の方が採用に携わる仕組みができると、理系学生の就活体験は大きく変わるような気がしています。

ただ、その仕組みを作るには多くの壁があるため、その壁を越えていけるような仕組みが必要であり、それを私たちが作るべきだと考えています。

その仕組みを作るためには何が必要で何が足りないのか、何が根本課題なのかについては、まだわかっていないことが多いため、①と同じく調査を続けていく必要があります。

想い

約3年半、理系学生と企業 のサイロ化に向き合ってきたことで、研究領域を取り巻く課題の片鱗に少しだけ触れたような気がしています。💎

キャリアという切り口から研究領域を深掘りしてきましたが、ここでわかったことは、別の切り口からの課題解決にもきっと役立つ部分や紐づいている部分があるはずだと思っています。

今後もLabBaseは、キャリアという切り口だけでなく、様々な切り口から研究領域のサイロ化を解消していくことになるので、その過程で研究領域の課題を多面的に見ていきたい、そう思えた3年半でした。✨

これからも頑張るどー!

10月5日ミートアップを開催します!

本記事にも登場した代表加茂が登壇します。

少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご参加ください。

ミートアップに参加できない場合でも、事業のことを詳しく聞きたい、メンバーと話してみたい、という方がいらっしゃれば、お気兼ねなくお声がけください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?