スナック社会科より署名ご協力のお願い

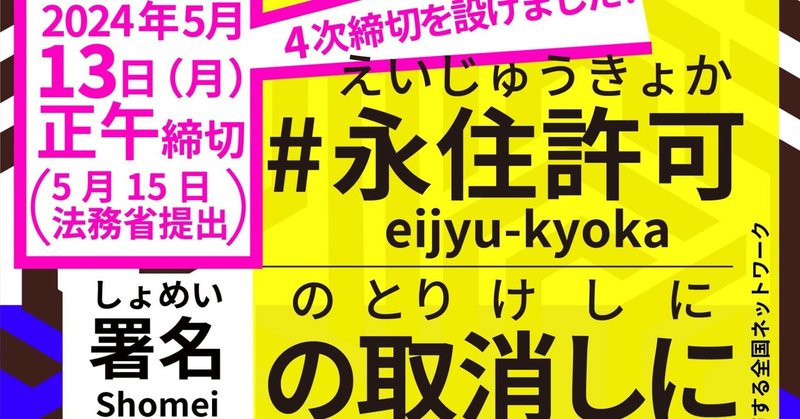

5/15(水)に提出ということになったそうで、急遽明日5/13(月)まで締め切りが延長されました。上記リンクに飛んでいただき、声明をご一読いただきご賛同いただければと思います(初めての方はメールアドレスの登録だけ必要です)。

2019年6月に始まったスナック社会科。vol.1は磯部涼さんと望月優大さんにご出演いただき「移民の歌、地元の歌」と題し、音楽ライターである磯部涼さんに日本各地をhoodとして活動をしている海外に(も)ルーツのあるラッパーたちを紹介していただき、望月さんがそれを受けながらお二人であれこれ話していただく、というものでした。

きっかけには、2018年末にスピード可決され翌2019年4月にスピード施行された入管法改正(改悪)がありました。自分にも何かできないかと思っていた施行直前の2019年3月に望月優大さんの『ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実』(講談社現代新書)が刊行されて、それまでに読んでいた磯部涼さんの『ルポ川崎』や望月優大さんが編集長を務める『ニッポン複雑紀行』の各記事のこと、自分が生まれ育った神奈川県内や仕事や遊びで出向く都内で目にした光景や出会った人たちのことが繋がって鼻息荒く上記のメモを書いて企画がスタートしたのでした。

私は生まれが鎌倉で観光地や横須賀が近かったので外国人がいる風景というのは物心がついたときには当たり前にあったことからスタートして、小さい頃親に連れられて横浜に遊びに行って中華街や伊勢佐木町で日本以外のアジアの空気に触れ、80年代のインドシナ難民受け入れ時には近所の団地が受け入れ住宅となり、90年代にバイトで行った港湾作業や工場作業では南米系ルーツの人たち(主に)と働き、毎年行ってた麻布十番まつりでは商店街ゾーンより向かいの公園で出される各国屋台が楽しみだったり、その後も仕事帰りの一人飲みで通っていた外国人従業員しかいない大手居酒屋チェーンが突然閉店したり、工事現場で働いていたときには技能実習生受け入れ時の必要書類が増えたあたりからその人数も如実に増え始めたり、そんな自分の目に映る景色やそのうつりかわりが、戦後と戦後に至る歴史と、「入管法」という法の遍歴と連動していたということに企画を進めながら色々と勉強する中で初めて接続されたのでした。

そして、同じ生活圏で行動していても接続されて初めて見える景色やというものもあります。耳が拾う言葉や目にする物事にも変化が生まれます。その当事者の人達や古くから危機感や責任感を持って活動されていた方もたくさんいて、書籍や論文もたくさん出ているし、シンポジウムや集会などもあちこちであったり、今まで接続する回路がなくて「ないことにしてること」にも気付かないほど「ないことにしてたこと」がブワーッと入ってくるようになったのでした。

なので、「遅い」とか「不勉強」であることを指摘されたりもしてきて、確かにそうではあるのだけど、接続する回路がなければ(自分の中で繋がらなければ)ずっと「ないこと」になっていたままだったので、誰がどんなタイミングで出会ったとしても私はそれを批判する気にはなれないし、批判するとしたらその人個人というより、その接続の回路を断絶してきた学校教育や、研究の蓄積があるのに一般には伝わりづらいアカデミアの問題などにもあると思う。

長くなってしまったけど、何が言いたいかというと「署名してね」ということです。そして、その「署名する」という指先一つの小さい身体行動が、今まで問題を問題とも意識してこなかった誰かの新しい接続の回路になることを願っています。

私やあなたがいていいように誰もいていい。私やあなたが得られる権利は誰にも得られる権利であるべき。それを阻害するものの方が問題であり障壁であると思います。

どうぞ併せてこちらもお読みください。⬇

以上。宜しくお願いします。

いただいたサポートはスナック社会科運営資金として大切に使わせていただきます🍺 いつか乾杯しましょう!