#3 イノベーター理論とキャズムと自己位置推定

はじめに

「来季に向けて、ニッチな分野で、うちに珍しく品質にこだわった単価の高い商品を企画してるから、従来のECサイトと住み分けて、売れそうな感じで別サイトを作ってほしいと思ってんねん...」

先週、私の顧客企業にあたる社長さんから、電話越しに、いつもの軽い口調で唐突にこう言われた。

「売れそうな感じって、おっさん、簡単に言ってくれるよな」(内なる声)

まあ、↑ のは、今日の文章の入りとして使ってみただけだけれど、一般的に”モノ”を売るということはとても難しい。

様々な情報が簡単に手に入るこの時代において、人は色んなことを知り、比較検討ができるからというのが要因の一つだと思う。

今や、POSデータから顧客情報や商品の売上情報を得たり、Webアンケートから顧客ニーズの洗い出しやライバル企業の情報を収集したりして、自社のマーケティング戦略に生かす3C(Customer, Company, Competitor)分析をするのが、定石の動きとなっている。

孫氏曰く、

彼を知り己を知れば百戦殆(あや)うからず

が、それでも負けるのが、ビジネスの世界である。自分が努力している以上に、相手が努力しているからだ。世の中、そんなにトントン拍子にいくようにはできていない。

しかし、情報というのは、実体がないが、とても価値がある。またそれを得るタイミングによって、その価値は変わってくる。この部分については、皆同じ真理の上で戦っている。

イノベーター理論とキャズム

今から50年以上前に、どこかの頭の良い人が提唱した「イノベーター理論」という、モノやサービスの普及についての考え方がある。

そんなこと、うちの高校生の息子でも知ってるわよ!今更なんなのよ!

この記事をありがたくも読んでいただける方の中には、見た瞬間、そうつぶやかれる方もいらっしゃるかもしれない。

いや、すみません。今日はそういう記事なので、時間の無駄だと思ったら、ここまでで終わりにして、次回にご期待頂ければ幸いです。

では、話の続き。

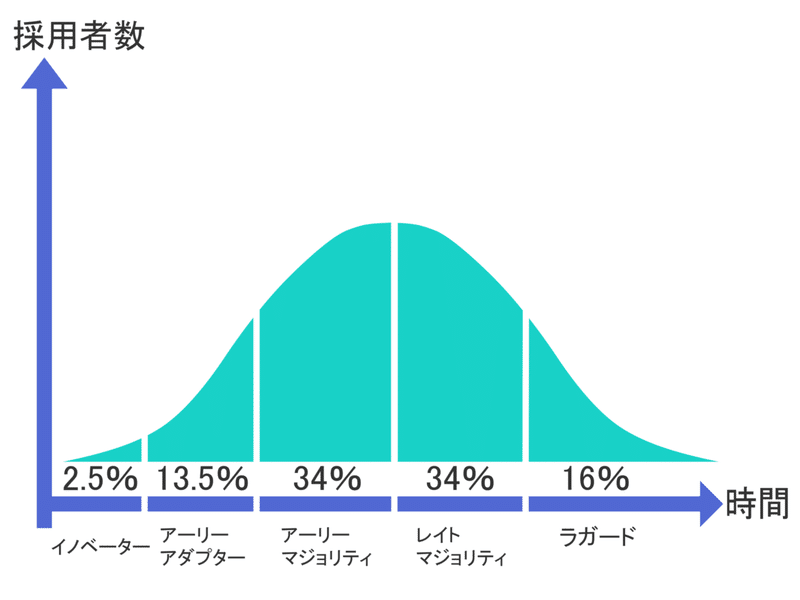

「イノベーター理論」は、モノやサービスの消費者を、その獲得の早さと特性により5つに分類する、という理論である。

1. イノベーター(革新者)

新しいものを積極的に試してみる人たち。イノベーターの購買動向は、「商品の目新しさ」「商品の革新性」などという点を重視、それを得たときのベネフィット(利便性や効率性)は重視しない。「皆が持っていない・知らない」ことに優越を感じる。市場全体の2.5%を構成する。

2. アーリーアダプター(初期採用層)

イノベーターよりは情報獲得は遅いが、世間の動向や流行に敏感で常に情報収集をしており、商品の得た後のベネフィットも冷静に判断し、購入する。「オピニオンリーダー」とも呼ばれ、イノベーターよりも市場に影響力を持ち、他の消費層を文字通り、引っ張る。市場全体の13.5%を構成する。

3. アーリーマジョリティ(前期追随層)

慎重派であるものの、アーリーアダプターの影響を受けて、商品の成長期や普及期の比較的前半に、その商品を購入する。市場全体の34%を構成する。市場全体の割合や特性から、商品を大きく浸透させる層となる。

4. レイトマジョリティ(後期追随層)

新しいものに懐疑的で、購入の意思決定には周囲の普及率が大きく関係する人たち。「みんな持っているから」という安心感を好む。こちらもアーリーマジョリティと同じく、市場全体の34%を構成する。

5. ラガード(遅滞層)

商品の衰退期に現れる最も保守的な人たち。流行に関心がなく、商品やサービスが伝統化して初めて取り入れる。市場全体の16%を構成するが、特性上、マーケティングの対象に入らない。

それぞれをスマホの購入タイミングを具体例にして分けてみると、以下のようになる。

イノベーター :スマホが市場に出たタイミングで購入

アーリーアダプター :スマホが市場に流通し始め情報を集めてから購入

アーリーマジョリティ:周りの評判を聞き、良い内容を聞いた上で購入

レイトマジョリティ :周りのみんなが持つようになってから購入

ラガード :現在も未購入

このイノベーター理論によると、新しいサービスや商品が普及するためには、イノベーター(2.5%)とアーリーアダプター(13.5%)を合わせた、市場全体の16%に受け入れられるかがまず重要となると言われている。

その16%は、商品やサービスの「新しさ」を求め、残りの84%は、その「安心」を求める。

したがい、商品やサービスを市場に広めるためには、16%の壁を超えることが普及するかしないかの分水嶺。溝である。

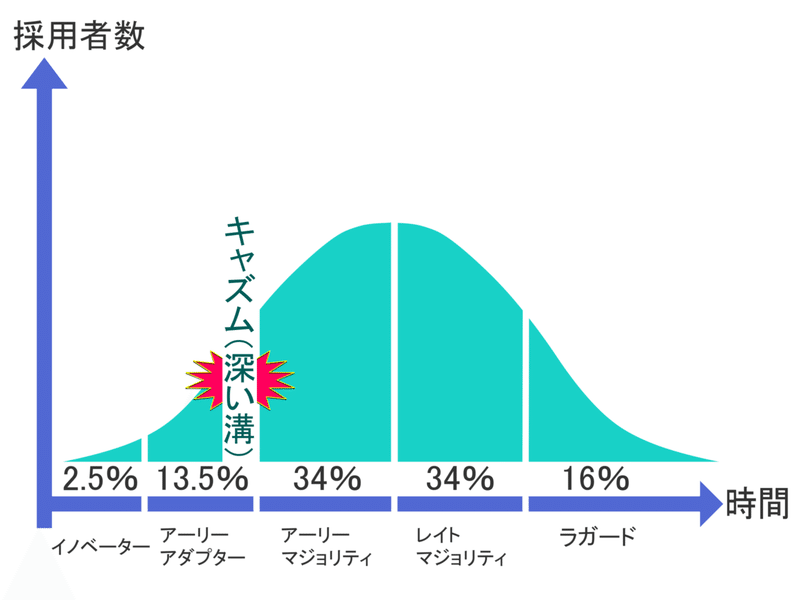

この溝のことを「キャズム」といい、定義しているのがキャズム理論。

キャズムを越えろ!

残りの84%の1%以上にでも受け入れられ、初期市場の16%を超えると、あっという間に普及し、認知度が上がる。

ここ最近のキャズムを越えた例の最たるものに、「Uberイーツ」があるんじゃないかと思う。

コロナ前からUberの配達サービスは、確かに存在していた。

しかし、コロナによる外出自粛、密回避の世間の風潮が後押しし、この1年で一気に日本の都市部を中心に広がった。

「安心」「便利」が大衆に認められた結果だと思う。

キャズムを越えるには、インフルエンサーの活用、無料期間の設定などが一般的な戦略とされているが、現実的には、商品やサービスによって越え方は様々だろうと思う。上述のように、環境変化の中から生まれるものもある。

マーケティングはだからこそ難しい。

その苦心を表現すれば、キャズム越えは伊賀越え、いや、ヒマラヤ越えだ。

自己位置推定

イノベーター理論とキャズムという話で日記を書いてみたが、実際、世の中の数多の情報から、特定の商品やサービスにおける情報を目にしたとき、

この情報を得た自分は、今、果たしてどの層にいるのか?

これを意識することが、1つ重要になるんじゃないかと個人的に思う。

自己位置を把握することで、自分は前半集団にいるのか後半集団にいるのか、これによって、モノの捉え方が変わるかもしれない。

例えば、株。 例えば、仮想通貨。 例えば、ネズミ講。

その情報を得た自分の位置を推定することで、株式投資で言えば、同じ周囲の8割に知られていない上昇株の情報を自分が得たとして、「自分はどうやらアーリーアダプターにいるぞ」となれば、買い増す動きをするかもしれない。

訪問販売で「この情報商材を売って、副業・お小遣い稼ぎしませんか?」ときな臭い話を吹っ掛けられたら、それはもう十中八九、自分はレイトマジョリティと思っておいた方がいい。

マーケティングされる側、つまり、情報を獲得する側の場合、自己位置を推定することがとても重要だと思う。

自己位置の推定精度を上げるには、普段からセンスの良い人、物知りな人と多く交流して、自分との目線の違い、自分との情報を得る早さの違いについて意識しておくのが良いだろうと思っている。

そして、読書のススメ。本はいろいろ読んでおきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?