『蜚語』第12号 特集 徳用《ふりかけ通信》(1992.3.30)

【表紙は語る】

もの言わぬは腹ふくるるの業

日本のマスコミには問題の本質を冷静に判断し、報道する力はないようだ。なんでもセンセーショナルなできごととして、やたら大きな紙面をさき、情緒的に書き立てるだけ。最近はその傾向が一段と強くなった。

東西ドイツの統一のときも、「湾岸戦争」といわれたものに関してもそうだったが、この半年ほどの東欧情勢やソ連崩壊に関しても同様だ。たとえばバルト3国の独立について、国際面などに大きく取り上げているにもかかわらず、社会面にまでトップ記事。「古き時代は終わった」との見出しで、リトアニア共和国の独立連動家などへのインタビューを写真入りで載せている。(91年9月7日「朝日新聞」)。

ところが、家氷三郎氏の自宅に「9月18日までに日本をさらなければ、家族を殺す」との脅迫状が届いた事件は、その下にベタ記事でしか扱われていない。家永氏への右翼からの脅迫は、自国の民主主義に関わる重大な問題だし、長い経過のなかでは忘れている人や事情をよく知らない人だっていなくはないわけだから、教科書裁判の内容などについても詳しく報道すべきだと思うが、この逆転した紙面が、今日のマスコミの調子に乗った体制擁護ぶりをあらわしている。

20年ほど前は、反戦運動の担い手たちから「ブル新」(〝ブルジョア新聞〟の意)と言って蔑まれていた大新聞だが、最近は運動それ自体の後退もあって、少しでもマスコミに取り上げて欲しい運動の側が、ちょっと甘やかしているのではないかと思う。購読料は上がり、全面広告がやたらと増えた新聞に、腹を立てるのが日課となった。

大新聞は管理教育と受験競争に生き残ってきた人たちが集まっているから、新聞記者の質が落ちていることは確実なのだ。少し前、ある人が「自分の甥が就職試験を受けるのだが、三菱商事と朝日新間とNHKと第一勧銀だと聞いて、いったいあなたは何になりたいのだとあきれた」と言っていた。多かれ少なかれ、最近の新聞記者はそんなもんだろう。

いっときは腹の立ったびに、抗議電話をしていたのだけ れども、あまり毎日のことなので、電話もしきれない。願わくば、さまざまな運動に関わる人びとが、マスコミに媚びることなく、甘やかさずに「きちんとした取り上げ方をしないのなら情報を提供しないぞ」ってなくらい、厳しい態度で望むようになればと、1人思う。

☆☆☆☆☆

特集 徳用《ふりかけ通信》

現代版〝産めよ、増やせよ〟がはじまるぞ!

出産率の低下で、自民党のおじさんたちが危機感をつのらせている。しかし、女性のなかにも「産めよ増やせ」キャンペーンに一役買って出る人がいるから参った(もっとも、今では生まれただけで年に何百万円かもらえる赤ん坊の母親ということになるか?)。

女優の稲垣美穂子が主宰する劇団「目覚時計」が1989年、文化庁芸術祭参加作品として行なった公演『胎児に対する親の貢任について』は、なんとソニーの井深大原案によるミュージカル(目蒲線の駅に貼られていた、写真のポスタースターはその続編か?)。あんまり荒唐無稽なので、おっかしいのだけれど笑えない。なんたって、オープニングが精子と卵子の乱舞、妊婦のラインダンスで幕が上がるというのだから。なに考えてるんだろうねー、この人たちは。産婦人科の待合室が主な場面(,.)で、さまざまな境遇の妊婦とその胎児が歌ったり踊ったりするらしい。こんな歌が胎児によって歌われるのだから、どんな作品か知れようというもの。

〽︎ママがイライラして ホルモンが出ないと

ボクは生まれても ナヨナヨして ヒゲも生えなくて

女の子にも興味のない ホモみたいになっちゃう

オチンチンを持ってても 脳ミソの中味は女の子

ボクを強い男の子にしたかったら

ママ お願いイライラしないで

「文化庁芸術祭参加作品」であったということを明らかにするために、

そのまま掲載します。

このミュージカルの宣伝用ビデオときたら、これがまた救いようのない代物。高校の授業中に〝中絶カンパ〟をお願いする手紙が回ってくるシーンから始まって、ミュージカルの内容紹介に入る。

実際の産婦人科で医者が妊婦に胎児の状態をテレビ画面で見せている様子も紹介されている。それを見て涙ぐんでいる妊婦の顔を、つぎつぎアップにする。なんて残酷なシーンだろう。これでもか、これでもかと、彼女たちに精神的圧力をかけている。妊婦は出産のことだけを考えて、世の中なにが起ころうと、喜びに満ちていなければならないとでもいわんばかりに。だいたい、女性週刊誌によくあるような「母になった喜び」などというのは、インタビュー用の答えにすぎない。もしくは「でなければならない」と思い込まされた結果だ。多くの女性は、自由にならない体と出産の疲れのなかで、「それほど喜びを感じないのは、自分が冷酷無慈悲な人間だからかしらん?」なんて思っているのだ。

あるいは、喜びといっても、「肉体的に解放された」「重荷を下ろした」といった気持のほうが強いのが、本音だろう。

今や「こうしなければならない」という行動への規範は、さらに「こう思わなければ、こう感じなければならない」と、心の中にまで侵入してくる。それが、出産のような個人のレベルから、政治や経済に関わることにまで拡大すると、誰かの死で弔意を表さないのは、「非国民」なんてことになってしまうのだ。

誰が楽しむんだろうね、このゲーム。

差別をゲームのテーマに据えたものが出回って、新聞でもいくつか取り上げられているが、東急ハンズの広告にあったこのゲーム、まるで《ふりかけ通信》で取り上げてくれといわんばかりのものだ。タイトルは『この子誰の子』。広告のコピーによれば「女性が男性に男性が逃げ切るか」といった内容だ。男のカードは、「2月10日は、オーストラリア出張、、、だったよーん」と、やった覚えがないというもの。女のカードは「6月23日は、昼休みに会社の更衣室でいだじゃん11」と、追及するもの。加えて「血液型カード」「いいのがれカード」「でっちあげカード」「母子カード」「うそつけカード」がある。しかし、これだけカードがあっても、現実にはよくあるような「男が子どもを欲しがり、女がそれを拒否する」なんていうカードはない。どうせなら、生まれた子どもが男か女かで、男の態度が変ったり、男の親がシャシャリ出て「だいじな跡取りカード」を出したりすれば、現実的なのに。だが、なんといっても恐れ入ったのは「血液型早見表」なるものが付いていることだ。まあ、〝血縁〟がいかに貧しい人間関係かの見本のようなもんだけど。

〇〇の子どもだって? だからなんなの!

大阪の障害児教育自主教材編集委員会発行の『どんどん——「障害」ってなんだろう?』という、主に小学校低学年向きに作られた自主教材があります。編集委員は主に、大阪で障害児教育などに携わってきた人たちのようです。

1985年に初版が出て以来、大阪では現在も使われているとのことです。この教材のページを繰っていって、「ギョッ」としたところがありました。その一部がこのカットです。

B5班の本が真ん中で観音開きになっているページで、開くとそこには今の〝私〟からさかのぼって、両親、そのまた両親という具合に、ちょうど家系図のように顔が描かれています。——なぜか何代さかのぼってもおんなじ顔!——教材に付属している指導の「マニュアル」によれば、「自分はこれほど多くの人びとの命のつながりによって生まれてきたということ。決して自分ひとりだけでの命ではないということも伝えてください。そしてまた、自分もこれからの未来を作っていくための一員であることも」とあり、「かけがえのない自分は、例外なく、それぞれの父母から生まれてきたことにつなげてください」と解説しています。

ここには、親子、父母あるいは家庭の存在をどのように考えるかという視点はありません。精子提供者と卵子提供者がそれぞれ父母だとの決めつけがあります。さらに、人間関係が制度によって、歪められたり、制約を受けていることへの疑問もありません。「〝いのち〟のとうとさを教える」のだそうですが、こんなものを提示することで、いったいどんな「とうとさ」が分かるのでしょうか。この〝血のつながり〟という思想が、差別を生み出していることに、気がついて欲しいものです。また、「この絵の範囲だけで考えても『自分』というひとりの人間が、現在この世に存在するには126人の人びとが関与している……」と言っています。ここで言う〝関与〟ってなんでしょう。「男と女がセックスをした結果、妊娠して、子どもが生まれた」ということにすぎません。それらはどういう社会で、どんな人間関係、力関係の下に行なわれた行為なのか。それらにかかわりなく、〝関与〟と言ってしまう無神経さに腹が立ちます。命が尊いのは、〝関与〟に関係ありません。いまここに、生きている人間が存在していることそのものによってです。「これを家系図とみるのではなく、男と女の営みによって、命が脈脈と受け継がれていることからくる『自分』の存在を自覚させてください」とありますが、〝男と女の営み〟とやらを、即、こんなふうに命に結びつけていいのでしょうか。

私がいま、生物学的にここに存在していることに、何人の人が〝関与〟していようと私には関係のないことです。私の与り知らぬ、何年、何百年も前にさかのぼってこれだけたくさんの人が……このような〝思想〟にぞっとします。歴史認識もなく「男女の営み」といった雑駁なもののとらえ方で、子どもたちに〝いのち〟の問題を考えさせようとすることほど、危険なことはありません。それは次のようなものに簡単に結びついてしまいます。

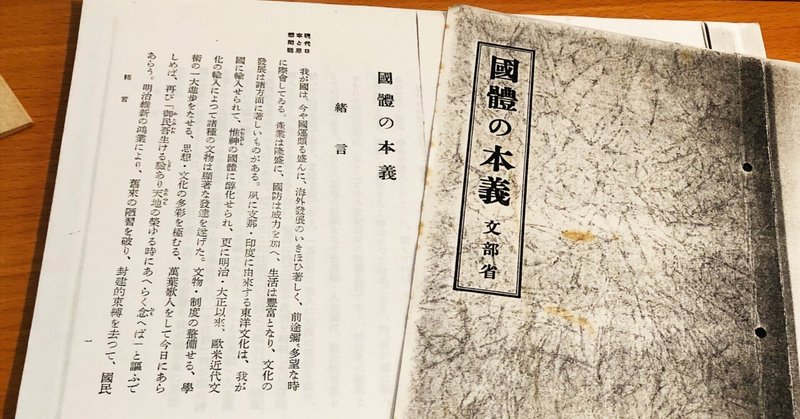

「我が國の家の生活は、現在の親子一家の生活に盡きるのではなく、遠き祖先に始まり、永遠に子孫によって繼續せられる。現在の家の生活は、過去と未来をつなぐもであって、祖先の志を繼承登展させると同時に、これを子孫に傳へる。」

「親子の開係は自然の關係であり、そこに親子の情愛が發生する。親子は一連の生命の連績であり、親は子の本源であるから、子に對しては自ら撫育慈愛の情が生まれる。子は親の發展であるから、親に對しては敬慕報恩の念が生まれる」

以上は、1937年(昭和12年)5月31日に文部省が発行した『國髄の本義』からの引用です。これが発行されてから1か月後の7月7日、日本軍は中国への侵略戦争を全面的に進めていくことになる薩溝橋事件を起こし、その翌年の3月、国家総動員法が国会を通過するといった背景があります。

『國堕の本義』は、たいヘんみごとな国家主義の教典だと思います。これを読むと、当時の人びとがどのように天皇制に心酔していったのかが分かります。

自分がここに存在していることに関して、何代もさかのぼって「一連の生命の連続」であるといい、それをありがたいものと思わせ、したがって日本の国を造った神の子孫である天皇はありがたいのだと説いています。先の「男女の営み」として書かれていることと同じです。

『國値の本義』の根幹は、血縁をありがたいものとして、人びとの存在を位置づけていることで、そこを徹底的に否定しきらなければ、日本人はいつでも天皇制へと組み込まれていくでしょう。

さすがと言ってはなんですが、「右翼」と言われる人たちは、自分たちのいちばんの教えを「まず、自分をこの世に生んでくださった、命を与えてくださった御両親に感謝すること」だと言います。本島長崎市長を襲った正気塾の塾頭も、そう発言していました。

しかし、天皇制に反対する人びとも、「両親に感謝することのどこが悪いの」といった反応です。これでは『教育勅語』も『國體の本義』も本質的には批判できません。「誰かの子孫だって? だからなんなの?」ではなくて、誰かの子だというだけでもてはやされるのが、昨今の世の中です。このようなところからは、個の自立というような思想は生まれません。民主主義は、徹底した個の自立がなければ成り立つはずがありません。このように、個の存在が現在の「自分」としてとらえられるのでなく、過去にさかのぼって、たくさんの人が「今の『自分』に〝関与〟している」などと思うことは、1人1人の自立を阻みます。人びとがそれぞれの〝血縁〟にこだわっているかぎり、象徴という曖昧な形であろうと、なんとなくありがたいものとして天皇が居座ることができてしまうのです。

したがって戦後民主主義は、個個の人間の存在それ自体を価値とする人間の尊厳も、周辺に依存しないで1人で考え、意思決定をする自己の確立も、人びとのなかには作らないままできました。憲法の字面が広告コピーのように、あたかもそうであるかのような、それらしい雰囲気を作ってきたにすぎません。

人びとの〝血縁〟信仰をあおり、利用している代表は、まさに天皇家一族です。神話の世界から「万世一系」であるといい加減なことを言って、生まれただけで年間何百万かの税金を、当然のように自分のものにしているではありませんか。人びとが、血縁なんていうものをありがたくも、特別なことだとも思わなければ、あの一族が存在する根拠は大きく揺らぐと思います。

女性の時代っていったい?

1975年「国際婦人年」とやらがあって、その後、さまざまな意味で〝女の時代〟などどいわれてきました。行政も各区単位で「部落問題」と並べて「婦人問題」あるいは「女性問題」の担当者を置き、啓蒙活動をしたり、区が予算を出して、シンポジウムなどをやったりしています。

私の住む目黒区の広報紙でも、部落問題・障害者問題に続き、女性問題を取り上げています。しかし、それは他の差別問題と同じように、本質をとらえ、差別を根絶していく方向に向かおうとはしていません。したがって、すぐに馬脚を現わしてしまいます。

【その1 】

目黒区が「婦人問題を考える」目的で作ったパンフレット。「ふれあ——女・男ともに生きるために』の表紙です。

「……女性が女性であるというだけで男性と差別され、社会的に不利益な扱いを受け、持っている能力を十分発揮できない状態におかれていること』を女性差別=婦人問題と言っています」。

男の子と女の子、このステレオタイプこそが女性差別だということが分からない人びとが作る。パンフレットでは、〝女性差別〟の定義もこんな程度です。

【その2 】

目黒区が作った「わたしたちの憲法」というリーフレットのタイトルに使われている挿し絵です。どう見ても、男が中心を支え、その両脇を女が補助しているって感じです。これぞ、まさに〝戦後民主主義〟。

【その3 】

パンフレット発行元の区の総務課が以上のようだと、〝現場〟は……。

近くの児童館の『児童館だより』。毎月、イべントのお知らせが載っている。このイラストは、どう見たって、和太鼓は男の子、チアガールは女の子。もっともチアガールクが男っていうのも変だけど、チアリーダーとすれば良い。

これでは女の子は和太鼓をやりたくても、応募しにくい。その逆ももちろん。しかし、そんなことよりも、こういうカットを描くことによって、子どもたちの心に「男は、……。女は、……」という観念が、少しずつ染み込んでいくことが問題なのだ。

9月の『児童館だより』を見て児童館へ電話をしたら「分かりました」との返事。ところが、10月の「児童館児だより」は、さらに大きな「男の子と女の子」のイラストになっていた。いやがらせかなあ……。

【その4】

目黒区役所近くの児童公園にある彫刻。こういう像はいつだって、男の子が女の子の手を引いていると相場が決まっている。子どもの体力や積極性・行動力ななんて、男女差よりも個人差のほうが大きいのに。

ああ! 国際結婚。

最近では、地方自治体も〝国際化〟推進キャンペーンに余念がない。その一方で、在日外国人に対する扱いは、文化的な進んだ国とはいえない。さらに「アジアからの花嫁」と称する「国際結婚」。

山形県の朝日町や大蔵村で行政主導で始まり、その後、徳島県・新潟県・長野県などへ、アジアからたくさんの女性が〝花嫁〟として、来日している。これらは民間の斡旋業者に仲介され、その相場は250万円から500万円と言われている。「人身売買」だとの批判に対して当事者たちは、現在、普通に行なわれている結婚の費用は、結納金も含めてもっとかかると反論する。

農村の〟嫁不足〟を「都会の女性が農村の男性を差別している」などというのは、問題のすり替えだ。これは農村や農業の問題ではない。2枚の写真のうち1枚は、北軽井沢に隣接するキャベツの産地で有名な群馬県嬬恋村。別荘地を抜け出したあたりに立っていた看板だ。後ろのピンク色に塗られた建物は、別荘地へ遊びに来た若者めあての喫茶店だろうか。

もう1枚は、愛知県豊田市。トヨタ自動車で働く男性向けに、アジアからの〝花嫁〟斡旋業があると聞いていたので、所要で豊田市役所へ行った際、問い合わせたが、分からなかった。仕方なく電話帳を引いたら写真のような広告が……。名古屋市にあるこっコン斡旋会社で「男性都市・豊田の結婚難解消に当社がお役に立っています」「韓国・比国女性千五百人以上登録」などと書かれている。(傍点引用者)

いわゆる「結婚適齢期」の独身男性と独身女性の差は、全国で120万人だそうで、たとえば豊田市の独身男性のことを「追いつめられた状況」と言ったりする。まったくおかしな「追いつめられ」方だ。人は必ず結婚するものだ、結婚しないのは何か欠陥があるんだ、家族を持つことが人間にとっての最大の幸福であるというような幸福感までも押しつける社会が、彼らを「追いつめて」いる。

だいたい、具体的対象以前に、「結婚」という言葉がどうして出てくるのか不思議だ。その意味で見合い結婚ということが、私にはどうしても理解できない。

日本青年館結婚相談所が毎年開催していて、今年で6回目になる「結婚問題スペシャリスト講座」に、初めて参加してみた。詳しい報告・感想は次号で……。

女性を差別、分断して、したり顔の映画監督。

従軍慰安婦について、映画監督の山谷哲夫氏が『朝日新聞」「論壇」(92年1月23日)に登場。まえに、フィリビン花嫁に関して、事の本質を理解できず、「事実」を生きる側の立場に立たず、したがって、女性に対しても、アジアの国国が置かれた現状に対しても差別的な発言をしたことがある人物なので、私はとくに気になって読んだ。

今回もやはり、批判せずにはいられない。しかも、最近、従軍慰安婦の問題についで各地で支援集会などの開催を呼びかける女性団体が、政府に出した抗議文や要請習と一緒に送ってきた資料にも、ごていねいにこの「論壇」のコピーまでが添付されている。山谷氏は、沖縄で昨年亡くなったぺ・ポンギさんを取材した記録映画『沖縄のハルモニ・証言・従軍慰安婦』を作った。映画を作るために当事者に直接会い、取材したことがあるのを根拠に、あたかも自分がその問題について深い洞察を持っているかのような傲慢な語り口は、フィリピン花嫁問践の場合と同じだが、しょせん映画作りのために当事者に接し、利用しているに過ぎないことを、本人はもっと自覚するべきだ。「論壇」での彼の主張は、元朝鮮人慰安婦の起こした訴訟やその支援運動、そのなかで分かってきた歴史的事実などと、自分が映画を作るために関わってきたにすぎないことを対比させ、「細く長く取材している筆者は、まだ明らかにすべき2つの問題がある」と、さも、新たな提言をするとでもいった口ぶりだ。

ここで私が絶対に許せないと思う山谷氏の主張はそのうちの1つで、「従来は朝鮮人慰安婦は未婚女性がほとんどだといわれていたが、実際は既婚者、子持ちの女性が意外に多かった事実である。よけいに罪が重い」(傍点引用者)という点。なぜだ! こうした自分たち対する線引きに、女性もっとは怒るべきだ。従軍慰安婦に対する補償のことを語れば、何を言っても許されるのか。未婚女性と既婚女性、子持ちとそうでないものは、重さが違うのか。女性をこのように分断して、その価値に優劣をつける差別思想は、フィリピン花嫁問題に関する発言でもはっきり窺われる。

1988年2月に行なわれた日本青年館主催の「第2回結婚問題スペシャリスト講座」にパネラーの1人として出席した山谷氏の発言は、その時の「報告集」によると、たくさんの人に影響力をもってしまう映画を、こんな人に作ってもらいたくはないと思わせるものだ。自分がフィリピンに「関わってきた」年月と現地への渡航経験を強調し、「花嫁がどういうところから来ているか知りたかったから」スラムにも行った、「ほんとうのところを知りたかったから」フィリピンでの結婚式にも立ち会ったと言っている。しかし、それで〝ほんとうの事〟が分かるかと言えばそうではない。山谷氏は、トラブルによって花嫁に逃げられた日本人男性に同情し、「フィリピン人花嫁は品種改良だ」と言った88年当時の秋田県副知事を「あまりにも愚直だ。正直だ」と擁護し、それに対して抗議の声を上げた女性団体の行為を「腐女狩り」「弾圧」と非難している。そして山谷氏が「ほんとうのところを知りたい」といって、フィリピンで立ち会った結婚式。差別が何かも分からない彼の目には「お互いに納得して結婚しました。これはフェアな結婚式だと思いました」というように見えたらしい。

そもそもドキュメンタリー映画を作る人は、何の権利があって他人のプライバシーにずけずけと入り込むのだろうか。「僕らは、大蔵村のフィリピン花嫁を撮るとき、役場の担当者や村長さんとよく話をし、お互いが納得して、20年この問題を追いかけようということになったのです」(傍点引用者)これは、先に上げたシンポジウムでの山谷氏の発言だが、この発言に見るかぎり、山谷氏は映画に撮られる当事者のことなんか、ちっとも気にかけていないようだ。

なぜ、フィリピン花嫁は結婚してから20年間も、カメラに追いかけられなければならないのか。しかも、大蔵村のなかでは、当事者たちはそのような取材を断りにくい立場に置かれている。山谷氏が、当事者よりも村の行政と「よく話をした」というのも、そこまで読んでのことだろう。

だいたい「フィリビン人花嫁のことはまだ試行錯誤の時代で、いい悪いは誰にもいえないと思う」——といいながら、実は、〝結婚難〟と称している男に同情し、貧困がフィリピンの女性たちを日本へ嫁ぐようにさせているが、アメリカナイズされた彼女たちはけっこうしたたか、日本の農村の男の方が純朴で、やむにやまれずプライドを傷つけられながら、フィリピン花嫁をもらっているんだと、肯定しているのだ。そもそも現実にそこに〝花嫁〟として来日する女性がいて、その1人1人の人権を考えるならば、「試行錯誤」という問題の立て方は、成り立たないということが、彼には分かっていない。どうもこの問題を肯定する日本人男性は、〝結婚難〟と言われている男性のことしか考えていない。したがってその肯定の内容も〝日本の女性が嫁に来ないので、しかたがないのだ〟といったぐあいに、すでに日本へ〝嫁いだ〟女性たちを2重にも、3重にもおとしめている。——こんないい加減な考えで、ドキュメンタリー作家づらしてもらっては困るよ。

ペ・ポンギさんのことについても、亡くなったことによって、さまざまなところから原稿依頼があったのだろう。1979年『沖縄のハルモニ』撮影時の様子など、別のメディアにもことさら具体的に書き、その配慮のなさにただあきれるばかりだ。

それに比べて、最後まで彼女の面倒を見た朝鮮総連沖縄本部沖縄県本部の金賢玉さんの発言は感動的だ。「人間ともいえない暮らしから苦しみ抜いて朝鮮人としての自分を取り戻した」というように、きちんと彼女の側に立って伝えようとする姿勢がある。それこそまさに、山谷氏がどんなに「関わってきた」と自ら思い込もうと、決して見ることのできない、したがって伝えることのできない「事実」なのだ。〝事実〟を伝えるのが自分の仕事だと思っている、いわゆるノンフィクション作家やドキュメンタリストのなかには、取材で知り得たことはどんなことでも明らかにするのが〝使命〟だなんて、傲慢にのぼせ上がっているやからが少なくない。取材される側のプライバシーや人権なんて、おかまいなしだ。

山谷氏が「砂糖キビ畑の2畳のバラック小屋」と記述する、ぺ・ポンギさんが78年当時住んでいた小屋も、金さんによれば、それまである家に居候していたが、自分の場所が欲しいというので、部屋を貸してくれていた人が建ててくれたもの。その様子は、こんなに違うのだ。

「彼女の小屋に入ると『あぁ、朝鮮人が暮らしているんだ』と思います。まっしろに洗いあげたフキン、洗濯もの……煮洗いし、叩いて晒してまっしろに洗濯する朝鮮人の文化をぺ・ポンギさんは身につけていました」

1977年、彼女が従軍慰安婦にされた告発の手記を書いた当時のことについても、

「……それは単純な作業ではありませんでした。何回も拒絶反応を起こし、(中略)そして泥沼からはいあがってくる状態を繰り返しました。それはきっとぺ・ボンギさんが朝鮮人としての自分を取り戻すプロセスだったと思います。(中略)だからあの手記はべ•ポンギさんと励ましあい、助け合って送りだした作品ということができます」と、語った。

金さんとのふれあいのなかで、ぺ・ボンギさんは、人間として、朝鮮人としての誇りを取り戻し、忘れていた朝鮮語も思い出し、落ち着いた生活を送れるようになったこと。光州事件をきっかけに意識が変化し、基地と戦争に反対し、祖国の統一を願っていたこと。被害者としての悲惨な面だけでなく、そんな彼女のことを伝えることも、大切だと思う。

※金賢玉さんの発言内容は重藤都さんのメモによるものです。(本人了解済み)

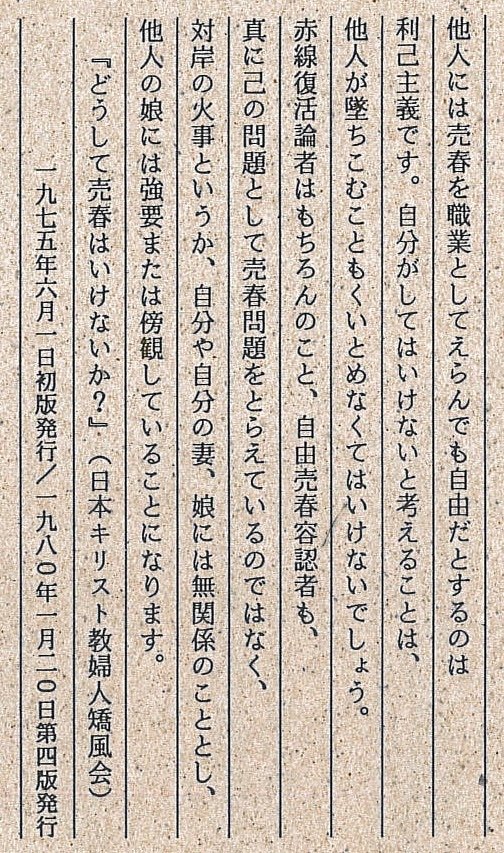

仲良くしましょうネ。私たち2人とも赤線復活提唱者。

松井ひろみ——バルザック(仏前厚相)

《ふりかけ通信》第9号(90年2月《蜚語》第7.8合併号所収)で、「エイズ予防のために、赤線を復活すべきだ」と都議会で発言した「医学博士」・松井ひろみ元都議を紹介した。その後、この女性は、テレビなどにも出演して、同様の主張を繰り返している。

ところが、時期を同じくしてフランスでも、バルザック前厚相(女性)の、「エイズを防ぐため、売春宿を公認すべきだ」との提案が『ル・モンド』紙に載った。しかも、フランスの雑誌が行なった世論調査では、この主張を80%が支持しているという(『朝日新聞」90年6月20日)。

エイズ予防財団が作成した〝エイズ予防を呼びかける〟ポスターは、その絵柄——1枚は、パスポートで顔を隠した男性に「いってらっしゃい。エイズに気をつけて」との呼びかけ。もう1枚は、女性の裸体にかぶさった大きなコンドームの外に「薄くてもエイズにとってはじゅうぶん厚い」とのコピー(どちらもまったく下品なものだ)——が売買春奨励、女性蔑視だとの批判と抗議にあって、掲示を見合わせた自治体が相次いでいる。しかし、その批判に対して、エイズ患者が困難な状況に置かれていることを理由に、「そんなこと言っている状況じゃない」という反批判がある。この人たち系たとえば医者をやめて「医療ジャーナリスト」と称している永井明——には、このようなポスターを発想するエイズに関する考え方が、実はエイズ患者をより困難な状況に追い込んでいるということが分からない。当時に比べれば、さらにエイズ患者が激増している現状では、この「売買春公認提唱」も、くだんのポスターも同一線上にある。

あってはいけないはず、いや、ないことになっている売買春が、公然と存在するこの社会を変えることなく、このような主張がエリート階級に屈する女性から出てくる。しかも、たとえば私が住むこの町内の、いわゆる主婦たちは、おそらく賛成するだろう。気持ちは暗澹とするばかりだ。

こんなポスターが平気で貼られる国だもの。

ちょっと街を歩けば、《ふりかけ通信》のネタに事欠かないニッポン。まずは、尼崎駅前掲示板に貼られた、「尼崎総合文化センター」結婚式場のPR。

次は、昨年募れの山手線。靖国神社への初詣を呼びかけている広告。

「おじいちゃん、初詣でに参りましたよ」と晴れ着の孫娘が、〝英霊〟のおじいちゃんに呼びかける。おじいちゃんと孫といった、一見だれもが受け入れてしまうようなキャラクターを登場させ、戦犯を祀った靖國神社を人びとの中に浸透させようという意図見え見えだ。こんなふうに戦争責任が溶解されてしまっては、たまらない。

さて、最後はごく最近の渋谷、井の頭線降車ホーム。「ミキモトブライダルサロン」の広告。一瞬、なんじゃこれ! と思い、えーっと思った。「男の決意、女の自信」って、いったい何でしょうね。

〝結納〟などというものが、いまだに存在すること、とりわけ、このように広告ポスターまで貼ってあったことにいまさらながら、驚いた。

女性雑誌は、恋愛論と結婚話の、花盛り。

若い女性の間で、柴門ふみがはやっている? 劇画から、恋愛論、はてはテレビドラマにまで……。書店には「恋愛論」コーナーが特設され、女性雑誌は以前にも増して、明けても暮れても「恋愛」と「結婚」を特集、結婚・家族幻想を振りまいている。おしゃれも教養も、いかに男性の気を引くかのノウハウがいっぱい。特集のそんな歯の浮くような見出しが、電車の中吊り広告に、あふれている。

そんなおり、出産率の低下は「非婚族」の増加が主因だとする、国立公衆衛生院の統計結果が発表された。それによれば、1975年から85年の11年間では、有配偶出生率、つまり結婚した女性の出産率は上向きだ。しかし全体として出生率が下がったのは、遅くまで結婚しない女性の増加と、いわゆる「団塊の世代」のピークが、20代後半から30代後半に移ったことが原因だという。

この統計的分析を行なった国立公衆衛生院の保健人口学部長は、「出生率を上げるには、結婚している人の子どもの数を増やす方策より、若いうちに結婚する気にさせる手だてを考えるほうがよさそうだ」(『朝日新聞」92年2月25日)なんて言っている。

なぁーるほど、これからますます結婚賛美キャンペーンが、派手になってくるかもしれない。〝1.75ショック〟——1990年6月に厚生省が発表した89年の人口統計で、1人の女性が一生の間に産む平均子ども数が1.75人であった——と言われたころは、産婦人科に「きょうだいって不思議」といった内容のパンフレットが置かれたり、山口県ではテレビスポットで、幼い子の手を引く母の映像にのせて、「この子のためにもう1人」なんていう子産み奨励キャンペーンが流されていたというけれど、今度は結婚式場とタイアップして結婚促進キャソペーンになるかも。教会のウェディングベルが鳴るようになるのかな。いや、神社に赤い袴の巫女さんと雅楽かもしれませんね。

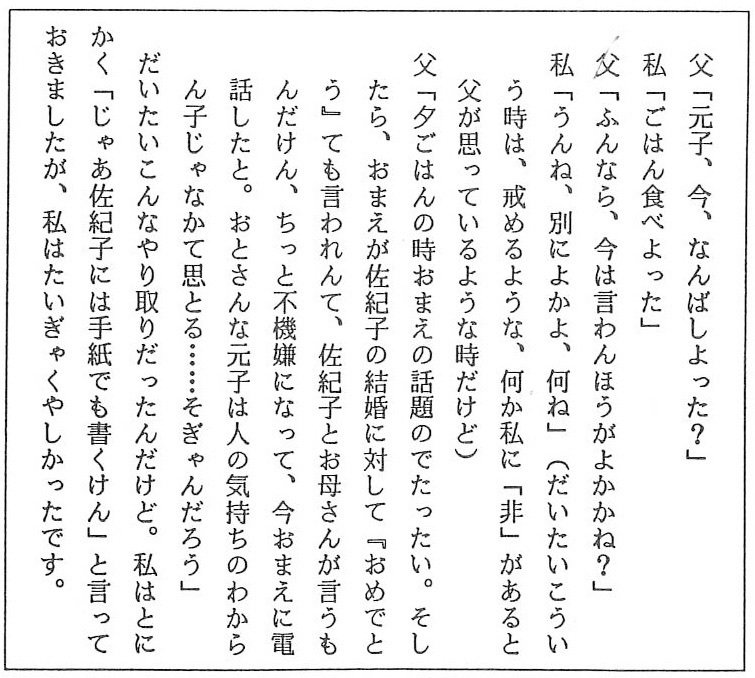

結婚する妹への手紙 木下元子

☆☆☆☆☆

学校にまにあわなぁーい!(2)

林竹二とグループ現代の表と裏。

元宮城教育大学学長の林竹二の授業を記録映画にした「グループ現代」という映画制作プロダクションをご存じの方も多いと思う。林竹二は晩年、現在の学校教育を批判しつつ、自ら授業行脚をしたことで知られるが、その過程で出会った定時制高校の教師と生徒の姿に、教育の原点を見たというようなことを言っていた。

私は彼の授業を聴講したり、その記録映画を見たこともあるが、たとえば、沖縄の小学校での「開国」についての授業のように、その地方の歴史に則しての内容、あるいは、狼に育てられたカマラとアマラを例に挙げての「人間について」など、授業の中身としては興味深いものがないわけではない。

最晩年に記録映画として作られた『教育の根底にあるもの』は、授業そのものの記録ではなく、彼の授業を受ける子どもの顔をアップでとらえた写真のスライドを上映しながら「暴走族が、特殊学級の子が、荒れた過去をもっている子が、自分の授業では集中して、こんな良い表情をしている。授業とは本来このようなものであるはずだ」という林竹二の講演の記録だ。林竹二の授業について回り、写真を撮り続けてきたカメラマンの、授業を受ける子どもたちの表情を刻刻ととらえたような写真集なども出版されている。

その写真集には、暴走族ふうの格好をした青年や髪を染めた女性の、冴えない表情の写真と真剣な表情で何かを考えているように見える写真を〝使用前・使用後〟のように並べて、授業の中で変化してきたという説明が付けられている。最初はなるほどと思ったりもしたが、その映画の上映会を主催し、何回も見ているうちに、この映画は「変化した」として例にあげられている授業を受けている人びとに、あらかじめ「こういう子」といったレッテルを貼って馬鹿にしていると不信を感じるようになった。

林竹二が亡くなる数か月前、おそらく最後の授業であろう東京の南葛飾高校定時制での授業を、たまたま聴講することができた。そこで、私の不信感は決定的になった。

授業が終わるやいなや、それまで林竹二の背後で写真を撮っていたカメラマンが、後ろの席へ飛ぶようにやってきて、これも、たまたま私の隣にいる人に「生徒の表情が悪くて、ものになるようなものは撮れなかった」というようなこと「まったくしょうがねえなあ」というニュアンスで話していた。すでに「素晴らしい表情をしている」と解説の付けられた写真集やくだんの映画を見ていたので、なんだかこの時の南葛の生徒たちが馬鹿にされたようで、嫌な気分だった。

この人たちにとっては、生徒は単なる被写体、売り物なのかと思った。ということは、映画や写真集になったのは、林竹二が何回となく行なった授業の、たまたま良い表情をとらえることのできたもので、むしろその多くは「ものにならなかった」のではないか。それを数枚の写真を根拠に、林竹二のような授業をやれば、子どもはみんな輝くとでもいうような宣伝がなされていたのではないか。

「グループ現代」の求人広告を新聞で目にしたとき、やっぱりと思ったのはそんな背景があったからだ。

求人内容は「制作事務アシスタント、TV・映画・ビデオ他」とある。ところが〝資格〟というのがあって、「高卒上 30歳位迄 未経可」となっている。高校進学率が100%に近い時代に、わざわざ「高卒上」とするなんてどうかしている。たとえばアシスタントなる仕事をするうえで、高校中退者と卒業者とにどれほどの違いがあるというのだろうか。しかも「未経可」とするような仕事に……。門前払いをしなければならないとは……。中卒や高校中退に対する差別・偏見としか思えない。それは、ある意味では、「暴走族・特殊学級の子・荒れた過去のある子」といった子どもに対するレッテル張りのように、林竹二の講演内容とも一致する。しかも、ドロップアウトした青年が、林竹二の授業で生き生きとした表情をし、したがって人は本来こういう表情ができる力を持っている、それを引き出すのも潰すのも、教師の授業1つだというようなことを、映画制作と自主上映を通じてあれほど言っておきながら、いざ自分が求人となったら「高卒上」との〝資格〟を設ける。それは彼らが、そう言っておきながら決してそうは思っていない証拠だ。さらにそこには、前提として本来考えねばなら「教えるもの」と「教えられるもの」といった構造自体への疑問はない。

ちょうど定時制高校を中退した身近にいる女性が、水商売や店員などの接客仕事に疲れて、事務職を捜していたが、求人欄の「高卒上」の文字に阻まれ、気を落としていたこともあって、しっかり目に留まってしまったわけだ。これを見つけたときは「グループ現代」に電話して、文句を言ってやった。もちろんまともな返事はないけれど。

〝時間泥棒〟とゴミ置き場

小学2年生の子どもの話。遅刻すると担任が「時間泥棒」というらしい。よくない言い方だ。そういう言い方をすることによって、他の子どもたちが遅刻した子どもにどんな反応を示すか、考えてみたらいい。それでなくても、ストレスのたまった子どもたちは、なにか面白いこと、仲間はずれやいじめの対象をつくって、遊びの1つにしたりするのだから……。

忙しくても、あんまりたまりかねて学校に抗議に行くような〝事件〟もある。担任が休んだ日に、隣のクラスの担任が両クラス合同で学芸会の練習をやった。こりゃたいヘんだ。隣のクラスには、この連載のタイトルに登場している子どもと引けを取らない、いたずらっ子のSちゃんがいる。2人の相乗効果で〝集まれ〟という号令になかなか集まらなかったらしい。そこで2人は襟首をつかまれて「ゴミ置き場へ捨ててしまいましょう」と、連れて行かれたとのこと。

子ども日く「ゴミ置き場には蛾がいっぱい、いた」。

ひところいじめや仲間外れが問題になったが、その原因は結局のところ教師が作っている。最近は、死者でも出ないとマスコミに載らないので、減っているかのようだが、実際はこのようなことが原因となって、陰湿な、あるいは小さないじめは多発していると思う。このときはさすがに学校へ出向いた。廊下で担任・隣のクラスの担任と話していると、そこへ校長が通りかかった。校長が「どうかしましたか」と声をかけたら、当の教師は、何を思ったか校長に向かって「いえ、何でもないんです。私が悪いんです。なにもかも私の指導が不行き届きで……すみません」と、突然ぺこぺこした。それまでの私とのやり取りでは、

教師「私はそんなことは言ってませんよ」

私「じゃあ子どもが嘘をついているというのですか」

といったものだったのに……。どうして急に校長にあやまるんだ。あやまる相手を間違っていませんか。あんまりその態度が卑屈で惨めったらしかったので、なにも言う気がしなくなってしまったくらいだ。

お粗末な運動会

運動会の団体演技。『お祭りワッショイ』という歌に合わせて遊技をするのだが、この歌詞がすごい。

〽︎頭にきりり 豆絞り

どっこい神輿は 重たいぞ

祭りばんてん いなせだぜ

生まれてよかった 男の子

テンツクテンツクテンテン威勢をつけるぜ……

ソレ 男だ 祭りっこ

この歌は2番も男の子のことを歌っていて、女の子は登場しない。要するに「祭りは、粋だいなせだ男だてだ」というような内容なのだ。これを男女とも、自分たちで作ったハッピ・豆絞り姿で踊らされた。戦後民主主義も末端では、こんなふうになきものになっている。少し前までは、このような男の子だけを中心としたものは決してやらなかったし、やれば問題となったろう。しかも〝祭り〟といっても神社神道の祭りである。信教の自由はどうなっちゃうんだ。これも、学校に抗議しなければと思っているうちに、だいぶ時間が過ぎてしまった。ちなみに、2年生の各学級担任は全員女性だ。

学童クラブを退所した理由

以前から、本人はやめたいと言っていた学童クラブを、とうとうやめた。鍵っ子よりはと、なるべくやめないようにと思ったが、ある事件によりやめることに同意した。

『退所届』に理由を書く欄があったので、ここぞとばかり次のような理由を書いた。

【退所する理由】

①学童クラブの集団主義的強制には疑問があること。(これは子どもばかりか親に対しても同様。行事の係は例外なくやらされ、父母会の役員も子どもが3年間在籍中に、必ず1回はやるようにいわれている)

②安全性に関して不安がある。足を捻挫したり、壁にこすったといってすり傷など、いつも細かい怪我をしてくる。(〝Sケン〟とかいう遊びによるものらしいが、指導員から事故の連絡はない)

ある日、顔を黒板の角にぶつけたとのことで、すごいアザ。日がたつにつれてあまりアザがひどくなってきたので、医者に行った。内出血を散らす薬を貰ったが、跡はこぶになって消えない。おでこから目の下まで内出血が広がり、1週間以上ひどい状態だった。そのときもぶつけたことさえ、指導員からは報告なし。

親が子どもに問いただして分かから判明したことだが、ドッヂポールを避けたひょうしにぶつかったらしい。いずれにしても、その日のうちに連絡をくれれば、もっと早く対処できた。

③おそらく子どもたちに対する管理の結果だと思うが、子ども同士のいじめがある(子どもからの話ではあるが)。そのこともあって、行きたがらなかったのだがとくに夏休み中、何日か休んだ後、公園でクラブの子どもたちに会ったとき「あんたなんか、もうクラブの人じゃないからね」と言われたとのこと。それでも9月になって、今日はお誕生会だからとはりきって行った日に、次のようなことがあった。

お誕生会は毎回、子どもたち1人1人が作ったカードを綴じて1冊にし、その月の誕生日の子に渡すのだが、その場で「〇〇ちゃんにカードを渡したい人」といって手を上げさせる。ところが、本人のときには、誰も手を上げてくれなかったので、泣きそうになったとのこと。これも当日の夜、本人に誕生会の様子を聞いたときに分かった。これが決定的な理由となった。ところで、いまどきそんなやり方をやって、民主的だとでも思っているのでしょうか。いいさらし者って感じで、まったくかわいそうなことをしたと、後悔している。たとえ1人で留守番することになっても、そのほうがましである。

このような結果をもたらす指導の在り方に、問題があるのではないか。次の犠牲者が出ないうちに改善して欲しい。子どもたちがかわいそうである。指導員の1人は子どもたちを「おまえら」と呼ぶが、そのような呼び方は、子どもに対して失礼だ。

いじめ」の原因の多くは、子どもたちを取り巻く環境にある。先ごろ豊中市で起こった養護学級の生徒に対する〝いじめ〟による傷害致死事件も、いわゆる「普通学級」と「接護学級」との「交流」のなかで起こった。マスコミによれば、豊中市はすべての小中学校に養護学級があり、そこに在籍する児童・生徒のすべてが普通学級で学んでいる、全国でも進んだ(?)ところらしい。しかし、差別の結果として別別に設置された「養護学級」と「普通学級」との「交流」は、より差別を生み出し、「障害児」とされた子どもにとっては苦痛なことだ。このことは、元大田区立志茂田中学校「特殊学級」の教員であった北村小夜氏などによって、20年以上前から指摘されていたことだ。北村氏は「『障害児学級』や『養護学級』と呼び方を変えたところで、〝特殊学級〟の存在と差別性は変わらない。だから私は〝特殊〟と言い続ける」と、その差別を訴え続けた。今回のように死亡事件になってはじめて、新聞にも大きく載るが、「交流」によってどれだけの子どもが傷ついてきたことか……。

学校でのいじめ、教師が遠因を作っているかも。

いじめの原因になるようなことや人気投票につながるようなことを、無神経にも平気でやる教師には困ったものだ。学童保育でのことは前述したが、今度は学校で、「お年玉」と称し、それぞれが持っている本の紹介を挿し絵付きで書き、それを貼り出し、借りたい人がその下に名前を書くということをやっている。私がついせこい気を起こし「何人もの人のところを回ってきたら、本がぼろぼろになっちゃうね」と言ったら、「Aちゃんならいっぱいいるけど、私のを借りる人なんて、そんなにいないから大丈夫だよ」と子ども。単純に本の面白さで借り手がいたりいなかったりすると思っていたけれど、その本の持ち主が誰かということのほうが、借り手の多少を左右するんだと、気づいたしだいだ。本人は日ごろの学校での雰囲気をよく知っていて、「そんなにいない」とよんだわけである。

これを人気投票と言わないで何であろうか。後日、本を借りた人は2人で、そのうちの1人が「とってもとっても面白かった」と言っていたと、たいへん喜んでいたので、とりあえずよかった。

小学校の展覧会での衝撃!

昨年の秋、小学校の展党会に行ってびっくり! いまどきこんなものを見せられるとは、夢にも思わなかった。6年2組の共同制作で、タイトルは『オリジナルな街』。共同制作といいながら、他の組とは違って、全体が3グループに分かれて、3つの作品が展示されていた。『小人の広場』と、もう1つの作品は、さまざまな材料を使い工夫が凝らされ、スイッチを入れると豆電球がつくような高度な技術も駆使された、カラフルで楽しい街が展示されていた。これらには、わざわざ「6の2、女子」と書いた札が貼ってあった。

ところが他の1つ、つまり「6の2、男子」の作品ということになるのか(?)、それは〝作品〟と言えるような代物ではなかった。そこには、異様な光景が展開されていた。

全体が灰色と茶色に塗られている。なんと、そこは戦場であった。紙で作られた、灰色に塗られたビルのような「基地」が、広いところにぽつんと配置され、あとは茶色に塗られた地面に田宮の模型が置かれているだけ。戦車や土のう、銃などをあしらい、さらに兵士をそれぞれ配置たり、転がしたり。転がされた兵士は、ところどころ赤く塗られたり、手足をもぎ取られたりしている。〝作品〟としても、なんの工夫もオリジナリティーもない。安易でおそまつとしか言いようがない。しかも写真のような「能習き」付きで。冗談じゃないよ。今度の中東での戦争だって、悲惨は戦場でなく、幼い子どもたちなどのところにあったではないか。戦場のジオラマ。ここでいう「悲惨さと大変さ」とはいったいなんだろう。だいたい模型とはいえ、兵士の手や足をもぎ取り、赤く塗るといった作業が平気でできる感覚、それを子どもたちがやったのかと思うと、ぞっとする。制作した6年男子は、おそらく悲惨さを知るのでなく、戦争を1つのゲームとして楽しんだに違いない。

しかも、低学年の子どもたちは、そのジオラマを見ながら、「あっ、あいつ、かっこいい」といって、銃を構えた格好をまねしていた。死人を数え、大きな声で「〇〇人だ!」と叫んでいる子もいた。そこでの死人は、手足をもぎ取られたプラモデルでしかない。そうでなくても、テレビアニメなどで、「戦争による人の死」というものが、なんのリアリティーもなく、ただアクションとして、あるいはかっこのいいものとしてしか、子どもたちには映っていないのに。

挙げ句の果てに、低学年の子どもを連れた母親らしき人は、「ああ、あれあれ、おにいちゃんあれ買ったんだよ。けっこう高いんだよ、あれ」と「兵士」を指差して喜んでいるありさまである。

運動会の「出し物」といい、展覧会といい、あまりのことにちょっとショックだった。明らかに時代が変わってきている。少し前なら、確実に問題になったろう。どこかで抗議の声を上げなければならないのだが、何かを言うことはその内容でなく、その行為自体が奇異の目でみられるのだ。しかも、親の関心は「成績」や自分の子どもを「良い子」にするには、あるいは教師によく思われるにはどうしたらいいかというところにあるのだから。

☆☆☆☆☆

数学と自由 湖畔数学セミナー 永島孝

数学とは何か、この問いに対してまず思い浮かべる答は「学校の教科の1つ」ではなかろうか。数学に限ったことではない。歴史でも音楽でも、まず連想されるのは学校、教科書、試験。その暗い思い出。そういう悲しい時代になってしまった。数学には2000年を超える歴史があるのに対し、現代のような学校制度には100年ほどの歴史しかない。考えたり知ったりするのを、たいていの学校がすべて嫌いにさせてしまう(第1号「時間を返せ」参照)、そういう時代はさほど長くはないのである。学問を国家の手から取り戻し、学ぶことが庶民の楽しみになるような世の中を作りたいと思う。人民にはその力があるはずだ。政府による教科書の検定などすべてやめてしまいたい。それが子どもたちの幸せのためになる。 近代的な学校制度が始まるすぐ前の日本、つまり江戸時代を見てみよう。貧しさのゆえに学びたくても学べないという人も多かっただろう。しかし、義務教育制度がなくても、かなり多くの人が数学を学んでいたのがわかる。たとえば数学の教科書は『塵劫記』というのが1627年に出版され、何度も改訂して版を重ね、江戸時代を通じてのベストセラーの1つであったと伝えられている。「ねずみ」といえば急激にふえることのたとえとしてだれでも知っている言葉だが、そもそもねずみ算というのはこの『塵劫記』に出ている問題の1つなのである。ねずみがふえる例で数列の和の計算を考えるその問題がひろく親しまれていたからこそ、「ねずみ算」という言葉が定着したのだ。 江戸時代には、商売や建築や土木のための実用だけでなく、楽しみとしても数学が学ばれていた。殿様から百姓町人までさまざまな階級の人びとが数学を楽しんでいた。そして、すぐれた学問的研究も生まれた。ヨーロッパとはまったく独立に、行列式や積分法の理論を作り、終結式、ベルヌイ数、3角函数、テイラー展開などを発見し、円周率3.14……を小数第50位まで正しく計算していたのである。数学が純粋な楽しみであったから、問題が解けるとこれを絵馬にして奉納する習慣があった。これを「算額」という。算額には解いた問題の答を記すだけでなく新しい問題を作って添えることが多く、その算額を見た人がそれを解いてまた新たな問題を添えた算額を奉納するといった継承が行なわれていたという。各地の算額を学ぶ武者修業の旅のようなことも行なわれていた。数学の問題を扇に書いて贈るという風流さえあった。 さて、現代だが、文部省による検定が教科書をつまらないものにしている原因の1つである。数学の教科書の場合、社会科と違って検定が国際問題にもならず、マスコミから忘れられているが、検定に問題がないわけではない。小学校、中学校、高等学校の教科書はいずれも文部省の検定を受けねばならない制度になっている。高等学校の場合、たいてい学校の先生や数学者が何人か集まって相談し、分担して執筆している。小学校や中学校の教科書もたぶん同じだろう。教科書を使う教師も研究者も意見を出し合って討論し、良い教科書を作ろうと努めているのだが、せっかく考えて書いても検定を通らなければ売れない。出版するのは企業だから、売れないのは困る。従って検定に通りそうなものを書かねばならないという制約がはじめか通りそうなものを書かねばならないという制約がはじめからある。検定に通ることをめざして書いてさえも、検定官から訳のわからぬ注文のつけられることが多いらしい。理由の説明もないまま、書き直しや削除を求められたという不満はよく耳にすることだ。深く考えさせる問題は削除、読者へのちょっとした思いやりも削除、などなど文部省の無理難題に屈した結果が「検定済教科書」と銘打って子どもたちに渡されるのだ。数学の教科書の作者たちは裁判で検定と争ったり「検定不合格教科書」を一般書として売り出したりはしていない。しかし、文部官僚の不当な要求に悩んでいる人は少なくなかろうと思われる。 政府の検定を受けない前提ではどういうものが書けるか、学習指導要領から解放されたら何が書けるか、それは1つの実例で見ていただきたい。松坂和夫著『数学読本』(岩波書店、全6巻)が出た。その序文に「これはふつうの教科書とは違っています。なぜなら私はいろいろな制約なしにこれを書いているからです。この講義はふつうの教科書よりずっと自由です。(中略)ずっと深く、ずっと豊かな内容をもっています」とある。ほぼ中学校・高等学校程度の数学をまじめに丁寧に論述してあり、国家による検定から解放されて学ぶことの快さが感じられる書物である。こういう教科書を使う学校があってはいけないと定めている制度はいかに愚かなものか。国家というものの役割はあらゆる人びとの自由を保証することだろうが、教科書検定はそれに反している。 検定をやめたら粗悪な教科書が出回るというのは杞憂にすぎないだろう。ただし、教育委員会による「広域採択」などは廃止して、教科書を使う教師たちが民主的な討論でみずから責任をもって教科書を選べるようにすることが前提である。 ところで、あの『塵劫記』を文部省の検定官に差し出したとしたらどうだろうか。「ねずみ算」のページのたくさんのねずみの挿し絵は削除しろとでも言うかも知れない。

☆☆☆☆☆

【編集後記】

【2003年の編集後記】

▶︎タイトルの写真は、私が持っている『國體の本義』のコピー。以前人からお借りして、コピーしたもの。

▶︎『國體の本義』を徹底的に批判するために読む会をやりたいと思っていたのだけれども、結局やらずじまいで30年を過ぎてしまった。

▶︎《ふりかけ通信》のテーマは「女性差別」解消に関することだと思われているかもしれないが、実は、天皇制に迫るものであることを、理解していいただけるだろうか。

▶︎天皇制は血縁を根拠に、万世一系などとあり得ないことを根拠に成立させている。男系の血縁によって世の中を支配してきた。家父長制はその末端であり、女性はその中にはいない。

▶︎この31年前の社会の性差別状況をスルーしてきたことが、現在につながっている。そう思いつつ、この特集号を読み返した。気持ちは落ち込んでいる。いっときは批判に晒された「ミス・なんちゃら」のようなものも、復活している。

▶︎性の商品化の頂点は「売買春」だけど、広告チラシなどに当たり前のように使われるものも、本当は追求しないとならないと思ってきた。ところが、いつの頃からか、「セックスワーク」なる物言いが現れて、売買春を肯定する奴らが現れている。

▶︎子どもを通じて小中学校と関わってきたけれど、概ね、どこも、どの教師も、酷いもんだった。学校の状況も、おそらくさらに悪化しているだろう。毎日夕方6時になるとこの地域の自治会の放送が流れる。「お家に帰って、家庭学習をしましょう」と。毎日それを聞いて、不愉快な気分になる。

▶︎オーロラ自由アトリエの最初で最後の『朝日新聞』に出した三八(書籍広告)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?