『蜚語』第14号 特集 続・学校にまにあわなぁーい(1994.3.30)

【表紙は語る】

もの言わぬは腹ふくるるの業

3月4日 久々の外食で白飯を1口。まずい! 店の人に尋ねると、国産米7対カリフォルニア米3という。TVで外米を食べて見せての、あの「意外とおいしい」キャンペーンは何だ!

3月5日 消費者共同購人会の伊藤さんに電話。いつもの胚芽米があるか聞く。10kg入りが1袋残っていると言うので、取りに行くことに。今年に入って2回値上がりした、今度はいくらで入ってくるか分からないという。

3月6日 外米「意外とおいしい」キャンペーンが続く。タイ米の調理法? 毎日ピラフは食べられない。「うまい・まずい」だけでなく、ポスト・ハーベストによる残留農薬や、なお続く減反政策の矛盾をもっと報道するべきだ。

3月10日 実は米はあると、秋田の人の話。大 潟村には全国から電話が殺到しているが、輸入自由化に憤る農民は籾のまま(長期保存が可)蓄えているという。彼らの怒りはもっともだ。

3月18日 学校給食は国産米と聞き安心していたが、「現場の判断で輸入米もOK」と、話が一転。成長期の子どもに残留農薬が心配だ。

☆☆☆☆

丸山邦男氏を悼む

もう25年以上も前になるけれども、当時の学生運動のなかでも全共闘運動は、戦後日本の良識といわれてきた文化、戦後民主主義、アカデミズム、進歩的文化人なるもの胡散臭さや欺瞞を見抜き、批判した。そのころの学生から見て丸山邦男さんは、自分たちと同じようにそれらを批判している数少ない「おとな」だった。年齢差から言えば、いつかは訪れることだったのだが、お顧いしたかったことをたくさん残したまま、その死によって実現不可能となってしまった。もっと早く……と悔んでも遅し……。

丸山邦男さんに、直接お目にかかったのは15年前。私は都内の出版学校で彼の授業を受ける生徒の1人だった。「文章講座」という講座名だったが、その内容は、彼のジャーナリズム論の一端が具体的資料をもとに語られ、隔週に設定されたその時間が待ちどおしいくらいだった。その出版学校の事務局では、丸山さんが1昨年病気で休む前、彼の授業への生徒の出席率は、97~98%だったと聞かされた。私から見れば父親より少し若い、今の生徒からだったら祖父にあたるような年齢の丸山さんが、戦後民主主義とそれを支えてきたジャーナリズムに対する怒りを込めた告発は、その一端に入り込んで、もう少しましなものをとの志を持つ若い人たちを勇気づけたのではないかと思う。しかも、出版学校の生徒はいわゆるエリートコースから外れた者がほとんどだから、なおさらのことだった。

思えばこの《蜚語》という誌名も、彼の授業のなかで「雑誌を作る」という想定のもと、「誌名・創刊の辞・特集タイトル・目次・編集後記」を書くという課題があり、そのときつけたものだった。丸山さんはこの《蜚語》という誌名にとても感心したようで、いつも「流言蜚語の《蜚語》という雑誌を発行している……」といって、私を他の人に紹介してくださった。

丸山邦男さんにお会いして以米、いつかは丸山さんに講演をお願いし、また著書を出版させていただきたいと思っていた。講演は、私がオーロラ自由アトリエを初める前、1988年に小さな会場であったけれども、《蜚語》ライブとしてお願いした。講演依頼の手紙を出した後、電話をすると「どうも、ラブレターをいただきまして……」なんて、独特の照れ隠しで、承諾してくださった。

出版は『天皇観の戦後史』(白川書院/1976年)の続編のようなものを、と考えていたが、実現しなかった。講演の内容を《蜚語》第3・4合併号(品切)に掲載させていただいたのが、だいじな宝物となった。

丸山邦男さんには、だれ憚ることのない怒りがあった。話す言菓はおだやかでゆっくりでも、戦後の日本社会でいわゆる〝良識〟と言われてきたものの欺瞞性に、いつも腹を立てていた。

たとえば著者に原稿料や印税を支払わなかったり、社員の労働条件が労働基準法以前だったりする出版社が、出版内容から「良心的」と評価されたりすることに対して……も。「中立」を建前としつつ、現在ある社会をしっかりと支えることで〝良識〟とみなされる報道の現状に、1人のジャーナリストとしていつも立ち向かい、発言していた。

丸山邦男さんの著書を読み返すたびに、戦後のきわめて早い時期から、「戦後民主主義」の欺瞞を具体的に批判する存在がありながら、この国のジャーナリズムはなんと欺隔に欺猫を塗り重ね続けてきたのだろうかと悔しく思う。「象徴」だの、「平和憲法」だのといった建前の前で、彼らの言うところの「言論の自由」を謳歌してきたにすぎない。それはまさに「体制にとって〝安全な言論人〟だけが『言論の自由』を謳歌しています」(丸山邦男著『豚か狼か』三笠書房)と丸山さんが指摘したとおりだったのだ。

昨年の夏、最後にお会いした病院のベッドで、「長い間の入院ですっかり頭がぼけちゃったよ。退院しら勉強しなおし、社会復帰できるかな」と、独り言のようにつぶやいていた。熱もなく、比較的お元気そうだったし、タ食に合わせて娘さんが買ってきたハヤシルーをご飯にかけて、おいしそうに召し上がっていたので、春になら退院できるかもしれないと、かすかな期待を抱た。

病気のためお酒が飲めなくなってから、甘いもの食べるよになったと間き、1月になったら隅田川ほとり向島の、塩漬の桜の葉で包んだ「長命寺の桜餅」を持って行こうと思いつも、仕事の都合もあり一日延ばしになっていた。亡くなったのは、1月24日午後3時57分。73歳だった。

特集 続・学校にまにあわなぁーい

こじつけ音楽鑑賞用プリント

この特集のタイトルページに掲載した絵を見ていただきたい。学校も「次から次へとよくやってくれるわ」と言いたくもなる。こんなふうに家族構成を規定することじたい間違っていることに加えて、家族構成を音楽にたとえるなんて、おかしいと思わないのだろうか。なんでおうちがリズムなんだ。ひとりっ子やひとり親の子どもは、どんなふうに思うだろうということを、この教師は考えないのか。間違ったたとえ方というだけでなく、〝あるべき家族〟の姿らしきものを子どもたちに注入する恐ろしい音楽鑑賞。

そういえば先日、「うちに家紋ってある?」と子どもが聞いたので、びっくりして「そんなものあるわけないでしょ! そんなこと誰に教わったの」と逆に聞いてみた。それによると、国語の時間に「調べたことの記録」という単元があり、「区のマーク・区の花や鳥・国旗」などを調べてその記録をまとめるという。先生が「家紋のある人は調べてきなさい」と言ったとか。どうも「新学習指滞要領」というのは、恐るべきものなのではないか。さまざまな教科に、微妙に、しかし確実に国家主義的要素や封建主義的家族イデオロギーがちりばめられているのではないかと思う。こんなふうにして育っていく子どもたちがおとなになるころ、この国はどんな国になっているのだろうか。

手の込んだ〝人気投票〟

新設された生活科の問題点を前号で述べたが、こんなこともあった。

いま4年生の子どもが2年生のとき、いわゆる「新学習指導要領」の〝先取り〟(次年度から新学習指導婆領が実施されるにあたっての文部省の指導と聞いている)で行なわれた授業だ。その内容は、「生活科・第2学年⑹生まれてからの自分の生活や成長には多くの人々の支えがあったことが分かり、それらの人々に感謝の気持ちを持ち、意欲的に生活することができるようにする」といったもの。そこで前号でちょっと触れた、赤ん坊のときの様子を親に聞いたり、「母子手帳」や玩具や赤ん坊のときの服があったら持参するようにということらしい。

その後、だんだん成長したことを確認するためと称して、模造紙に横になり、友達に体の輪郭を描いてもらい、めいめい実物大の自分の絵を描いた。それを教室や廊下の壁に並べて貼り、「お友だちのいいところをみつけよう」というカードに、「良いと思うこと」ひと言と自分の名前を記入し、その実物大の絵にそれぞれ自由に貼り付けていくといったものに「発展」した。当然のことながら、たくさん集まる子とそうでない子がいる。まったく手の込んだ〝人気投票〟だ。教師は「学習指導要領」の前には何をやり出すか、わかったもんじゃない。

「赤ん坊のころのことを親に聞く」といっても、当の子どもがその子の親にとって、何人目の子どもかによって、保存してある状態や親の記憶も違うだろうし、その子どもが生まれたときのことは、知らない親もいるだろう。小さいときのことを、あんまり思い出したくない子どももいるかもしれない。プライバシーを平然と侵害し、あれこれ思い出させ、みんなの前で発表させ、挙げ句の果てにこれでは……。しかも、それらが貼られたままの教室で、授業参観もあった。こんなふうにして疎外されていく子どもが何人出れば、教師は気が済むのだろう。

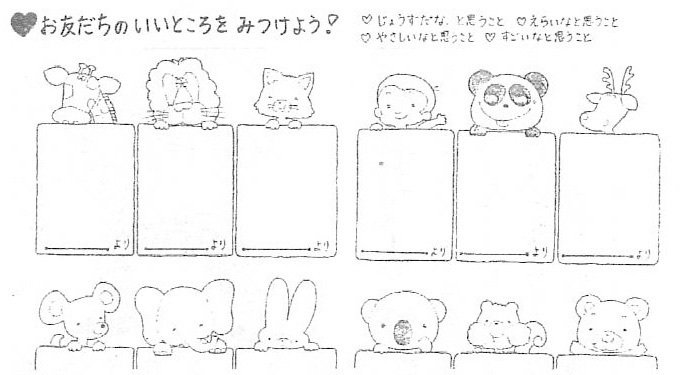

がんばって、がんばって、リサイクル競争

4年生になって、子どもが「リサイクル、リサイクル」と騒いでいる。学校の授業で、子どもたち1人1人が「リサイクル新聞」なるものを作ったり、「リサイクル標語」を作ったりするらしい。牛乳パックやアルミ缶を学校に持って行くという。ちょうどPTAでも回収を始めていた。私が共同購入している消費者購入会でも牛乳パックの回収をしているので、いつも洗って配達日にまとめて出していた。しかし、牛乳パックを洗うたびに、そのための石けんと湯の消貨と排水、それとリサイクルされるはずのパック1個とを比べたら、これがほんとにやるべきことなのかといった疑問が湧いてきていた。とくに共同購入の脂肪分の多い低温殺菌・ノンホモ牛乳のパックは、食器洗い用石けん液では、2度ぐらい洗わないときれいにならない。そう思っていた矢先、回収された牛乳パックが余ってしまい、野積みされているとか、ボランティアの回収によって、回収業者が圧迫されているとかいうことを本で読み、ますますその疑問が大きくなっていた。

その本とは、20年以上前から原子力発電に反対の表明をしてきた槌田敦氏の『環境保護運動はどこが間速っているのか?』(JICC出版局)で、久しぶりに、そうだ、そうだと思いながら読む本を見つけた。

槌田氏は最後に「今ほんとうに必要なのは、環境問題をめぐるさまざまな状況をきちんと把掘して、その問題を社会のシステムの中で解決していく具体的なプログラムをつくり、その実現のために社会的・政治的な運動を展開していくことなんじゃないかと、僕は思います。この本ではエコロジーやリサイクル運動をやっている人たちにずいぶんと厳しいことも言ったかもしれませんが、それは、こうして個人的な倫理に頼った運動が、社会的・政治的な運動の成立を阻んでいるという側面があるんじゃないかと思うからです。現境問題に関心を持つ人たちには、目の前にある牛乳パックやアルミ缶にではなく、もっと政治や社会に対して厳しい目を向け、これまで培ってきた運動の仲間たちと一緒に働きかけていってほしいと、僕は思っています」と結んでいる。

さて数日後、子どもは明日の時間割を揃えながら「リサイクルに出すから、牛乳パック! 牛乳パック! あした持っていくから洗って!」と言う。しかし、牛乳はまだたっぷり残っている。子どもが何やらプリントを手にしている。あーぁ、学校のやることって……。そのプリントは「リサイクルにきょう力しよう!」と表題のついた「あきかん・かんでんち・牛乳パック」を1か月に集められたそれぞれの数を記入する、4月から来年の3月までの表だった。競争の論理、生産性の論理そのままのリサイクル運動が実に滑稲だ。

さきほど紹介した槌田氏の著書にこんなことが告かれていた。「学校で牛乳パックの回収をするからと、お兄ちゃんが1つ持っていく。するとそれを見た妹が、私も持っていきたいと言う。そこで親は、パック入りの牛乳をもう1個買って、飲みたくもない牛乳をみんなで飲んで、妹にパックを持って行かせる。牛乳パックを集める運動が、いつの間にか。パック入りの牛乳を買う運動になってしまうわけです(笑い)」。そんな……と思う方もあるかもしれないが、まえにこんなことが実際にあった。

ある人が、南京虐殺のレリーフを現地で模写してきて、それを缶ビールの空缶を広げたものをつないで、空缶レリーフを作るという。それは南京虐殺を世に伝えることと同時に、廃物利用のリサイクルのアピールにもなるということだった。そのレリーフを作るには500mlの空缶が実にたくさん必要だ。そこでその人の周辺の人々は、「ビールを飲むなら、500ml 缶で」とみんなに呼びかけ、何かで集まるたびに空缶を持参した。あるときはわざわざ500ml 缶のビールを買い込んで、飲み会までやったりして協力した。私もその会には、ビールに釣られて参加した1人だが、まったくおかしなことをやったものだと反省している。

暴力教頭と教育予算削減

学校で行なわれることがらに、1つ1つ異議を唱えていたら、ほとんどそれだけに時間も精神も費やされてしまうほどだが、それでもどうしても「文句」を言いに行かねばならないことが起こる。

4年生になってクラス替えがあり、新しい担任がきた。その教師が1学期のはじめに、手術をしなければならないような病気になり、ほぼ1か月学校を休んだ。そのかん校長・教頭または手の空いた教師が交替で担任のいないクラスをみることになった。このことを最初は漠然とそんなものかと思っていた。ところがしばらくして、子どもが突然「(担任の)M先生が来るまで、学校へ行かない」と言い出した。理由は教頭の暴力だった。「忘れ物をしたり、宿題をやってこなかったりすると、頭を叩く」そうで、あんまり痛くて思わず泣いてしまったという。「暴力をふるわないように」と訴えたらどうかと、子どもに提案したが、「とってもそんなこと言えない」とのこと。本人が3日ほど休んだ後、私が「訴えに」行くことになった。

校長に面会して話をする。ところがこの校長、教頭をかばうためと、言い訳をするのとで次のようなことを言った。区の教育予算が削減されて、今年から長期病休に臨時講師がこなくなったとのこと。したがって、校長や教頭、手の空いた教師が交替で授業をやっているが、忙しい教頭がよくやってくれているというわけだ。「ほんとうに……べテランで……でもこれはいけませんよね」と、こぶしで頭を叩くジェスチャー。校長から教頭に話をしておくということで会見は終わったが、講師1人つけられない教育予算っていったいなんだ。

平然と行なわれる宗教儀式

前号で、公立小学校での「明治神宮書道展」へ子どもたちの習字を奉納することの問題点をあげた。今年もまた、校長名で参加を募る「お知らせ」がきたが、「新秋の明治神宮に奉献し……」と書かれた要項は、どう読んだって宗教行事だと思うけどな……。

さて、昨年の夏またまた別の問題が判明した。毎年夏のはじめに行なわれる「プールびらき」では、なんとプールサイドに全校生を集めて、プールの4隅に塩を盛り、1升びんから酒をプールの水に撒くという。「お神酒とお清めの塩」ってやつだ。これもれっきとした宗教儀式だと思うが、ちなみに知人の都内小学校教師に電話で聞いてみた。

「ああ、うちでもやってますよ。でも、担当の教員数人が自分たちで事故がないようにって個人的にやっているみたい」。ところが、彼女の子どもが通っている学校はどうかと、その場で聞いてくれたのだが、「やってるよ」と子どもの声が聞こえた。

その後、何人かの人にこの件について話したのだけれども、さきの知人の教師も含めて、誰もが私ほど驚かない。どうしてなんだろう。あれやこれやの細かいことに、国家主義の臭いを感ずるのは、私の思い過ごしなのだろうか。

〝ママハハ〟は怖いものだと子どもに教える校長

洗潅しようとした子どものズボンのポケットから、ケースに入った注射針が出てきた。驚いて子どもに聞いてみると「〝とげ抜き々だよ。保健の先生にとげを抜いてもらってから、『欲しい、欲しい』と言ったらくれたんだよ」という。とげを抜くのに注射針を使うのがいいのかという疑問と、子どもにそんなものを与えるなんてという思いから、担任に問いただしに行った。たまたま保健の教師が移動教室についていき、3日間だけ臨時の教師が来ているときのできごとで、今後、気をつけるということで、その件は終わった。ところが、それで終わらなかったところに、今の学校の体質がある。

数日後、「ママハハってなあに?」と4年生の子どもが聞いた。なぜそんなことを聞くのかと問うと「校長先生が、『ママハハが子どものごはんに針を入れて食べさせたので、たいへんな手術をしなければならないことがあった。だから、針を欲しいなんていってはいけません』って言われたからだ」という。なんてことだ。まるで「ちょうだい」と言ったことが悪いかのような、無責任な対応に加えて、ママハハ云々といった例はなんだ! ここの小学校の校長はいったいどういう神経をしているのだろう。このまま放って置くわけにもいかず、「抗議ならびに要請文」を作って、学校と教育長のところへ持っていった。さあて、校長のあわてたこと……。

次の日校長から電話があり、ぜひ会って話がしたいと言う。「君が代・日の丸のこと」で面会を申し入れたときは「お会いしてもしかたがない」と、断ってきたのに……。

数日後、学校へ出向き、校長に「私に対して、あなたからはひと言の謝罪もないのに、まるで子どもが〝ちょうだい〟と言ったことが悪いかのような注意をしたり、ママハハを例としてあげるなんてどういうつもりか」と言った。校長は「私の言い方が悪かった、反省しています。ママハハって、ケイボ(継母)と書くんですよね」とか「私はそんなつもりじゃなくて、ただ針の恐ろしさを教えてあげたかったんです」と、わけのわからん言い訳を繰り返していた。私は「前に〝君が代・日の丸〟のことでお話ししたいと言ったら、〝お会いする必要はない〟と断わられましたが、そういうあなたの姿勢が、今回のようなことを引き起こしたのではないですか」とも言ったが、校長は「ああ、あれはあなたでしたか」などととぼけて、まったく調子がいいったらありゃしない。

このように学校へ抗議をしに行くのはいいのだが、〝子どもは人質〟とはよく言ったもので、その後のリアクションがなければ良いけれどと思う毎日である。教師はいじめのプロだから……。

「新学習指導要領」遵守に必死な学校

ここの小学校の校長が特別なのか、指導要領が新しくなったときはどこでもそうなのかは分からないが、ここの小学校の新学習指導要領遵守の熱心な、露骨な姿勢には驚くばかり。こんな「お知らせ」もくる。

9月上旬のことだが、「ご存じの通り、新学習指導要領では学校・地域・家庭において自ら判断し、行動していく主体的な児童の育成を目指しています。この度その一環として、地域の行事にも進んで参加できるように時間を配慮したいと思います」といったわけで、子どもの下校時間を1時間30分も早めた。さて、この地域の行事とはなんでしょう。それは八幡神社の祭りなのだ。子どもは学校が早く終わるから喜ぶ。私も子どものころ、お祭りの日ぐらい学校を休みにすればいいのにと思ったこともあるくらいだから……。しかし、なんといったって、八幡神社は宗教法人、祭りは宗教行事だ。だから私が子どものころは、地域が祭りで騒いでいようと、子どもが浮き足だっていようと、学校というところはまったく何事もないかのような雰囲気で、かえっておかしいくらいだったわけだ。このなんでもない日常のなかでの違いは、実はたいへんな違いなのではないか。管理職対象の「新学習指導要領実施にあたって」とかなんとかいう研修か通達でもあって、1つ1つ具体的な対応を文部省が提示したのだろうか。

今の学校の問題点は、おそらくよほど目を凝らしていないと見逃してしまうようなことのなかにあるのだと思う。それは、学校の外の社会、日常の生活が目に見えないような変化をとげているなかに、私たちが日々暮らしているからだろう。ということは、日々の生活もこれまたのほほんとしているわけにはいかないというか。

忘れ物は英語で言え!?

子どもが「英語、話すのやだなぁ」と、明日の時間割りをそろえながら言う。聞いてみると、忘れ物をすると、自分の名前と忘れたものを、言わなければならないという。宿題をやっていないが、もう眠くてできないから、「えーと、マイネームイズ……。……ホームワークっていうんだ。やだなー」「英語でなければいいの?」「うん、いいよ」と、こんなやり取りをしたのち、「連絡帳」に「英語は中学では、どうしたってやらなければならないのに、このことによって英語嫌いになると考えたことはありませんか」「英語で話すのはいやなので、日本語で言うそうです」と書いた。

翌日、担任から電話があった。「あれはみんなが決めたことで、私が強制したわけではありません。今日、みんなに話をして、嫌な人がいるので止めようということにしました」とのこと。止めたのはいいが、前段の言い訳じみたことは、教師が使う典型的な逃げ口上だ。

学年が上がってくると、子どもの管理を子ども同士にやらせる「みんなでファシズム」が導入される。教師は「自分たちで決めたことなんだから……」と桐喝し、子どもは仲間外れにされまいと必死で、「守ろう」とする。これが「みんなで」という言葉のために、「民主主義的」とされるのだからたまったもんじゃない。ほんとうは教師が巧みに誘導して、方向づけを行なっている。マスコミによる世論操作によく似た手口だ。だがしかし、そんなことはみな分かっていても、「民主主義」の仮面をつけて、1人1人の前に立ちはだかる「みんなで」に、誰も立ち向かわないのが、今の日本の現状だ。

☆☆☆☆☆

学習指導要領を読んでみませんか

「君が代・日の丸」の取り扱いの明確化、1・2年生の理科・社会を廃止して、生活科を新設、6年生の社会科に東郷平八郎が登場するなど、「新学習指禅要領」は問題点が多い。地域によっては、撤回を要求する運動が起こったり、その内容に批判的な立場から、「新学習指導要領を考える会」といったものが作られたりしている。

「学習指迎要領」……、親は見たこともない人のほうが多いのではないか。読んでいて、これほど不可解なものもそうはない。およそ人間の自由な行為、自由な発想、それらすべてに関して、「ああせよ、こうせよ」と言っている。余計なお世話とは、まさにこのことだ。

本ぐらい、どんなものを、どんなふうに読んだっていいじゃん

本を読むのは、学習指導要領では「国語」に設定されている。学年によって、どんなものをどんなふうに読むべきであると指導するのか、〝余計なお世話〟のやり方その1といったところ。

1年生「易しい読み物を読んで」

2年生「易しい読み物を進んで」

3年生「いろいろな読み物を読もうとする」

4年生「読書の範囲を広げるように」

5年生「読書を通して考えを深めるように」

6年生「適切な読み物を選んで読む」

と記されている。このように、それぞれのことがらについて、学年ごとに細かく指示されている気になるのは、「進んでなになにをやるように……」といった記述だ。これは、他の項目、他の教科に関しても特徴的なものだ。これを書いた人は「進んでやるように」指導されてやったことは「進んでやったことにはならない」ということの矛盾に気づいているのだろうか。

人にはそれぞれ、違いがあって、みな同じには、出来ません。

声の大きい人、小さい人、発音がはっきりしている人、そうでもない人、顎の骨格だって、口の大きさだって、1人1人違う。だから「はっきりした発音で」とか、声の大きさに気をつかって」とか、「口形などに注意して」とか言われたって困る。だいたい初対面(入学前ならまだ会ってもいない)の人に対して、喋り方を、ああせよ、こうせよと言うなんて失礼ではないか。さらに性格にもいろいろな違いがあり、やたらに喋りまくる人もいるけれど、あんまりみんなの前で喋ったり、何かを聞いたりしたくない人もいる。喋ることや聞くことを、強制されたくない。

「訛りや癖のない正しい発音で話すこと」と、4年生のところには記されているが、先生には訛りのある人はいないのか? 「正しい発音」ってどんなもの? 誰が決めるの? 同じ音だって、聞く人によって聞こえ方は違う。

国語にまで登場した「我が国の文化と伝統」や「日本人としての自覚」

「新学習指導要領」には、これまでなかった新しいものが登場したり、学習しなければならないものが増えたりしている。何年生でどの漢字を習うかを示した、悪評高い学年別漢字配当表も、1年間に覚えなければならない感じが増えて、子どもには負担が増している。なかでも国語科6年生の最後に示されている、教材を選ぶ際の観点は旧学習指導要領にはなかった、内容は新学習指導要領全般にわたって、同じような特徴的傾向とも言えるが、次のような露骨なものもある。

「⑻ 我が国の文化と伝統に対する理解と愛情を育てるにに役立つこと。⑼ 日本人としての自覚を持って国を愛し、国家、社会の発展を願う態度を育てるのに役立つこと」と明記されている。日本の学校には、一般に思われているより多くの定住外国人、とりわけ、かつて日本が侵略し、植民地支配した結果として、在日韓国人・朝鮮人の子どもたちが在籍しているし、国籍条項が撤廃され、少しずつではあるが在日韓国人・朝鮮人の教師も採用されつつある。真学習指導要領で強調される内容は、これらの人びとに対して、植民地支配していた時代の皇民化教育を思い起こすようなことをやるつもりかと言いたくなる。

東京の大田区では、朝鮮の民族衣装チマチョゴリを卒業式に着た在日韓国人教師に、学校長が「その格好で卒業式に出るのですか。ここは日本の学校です」と、チマチョゴリの着用に難色を示した。現在、当の学校長と大田区教育委員会とに対して謝罪要求をしている。

いったん瑣末なことがらのように見えるが実はたいへん国家主義的思考を持ったことから、このチマチョゴリ事件のように露骨な排外主義的発言まで、新学習指導要領下の学校は油断がならない。親たちが成績に一喜一憂するだけでなく、教育される内容にもっと関心を持っていけばいいのだけれど、多くの親は、学校がやること、教師が言うことを疑うことなく、ひたすら良い上の学校に進学させることに熱心だ。まず疑ってかかることを、広めたい。

☆☆☆☆☆

数学と自由——湖畔数学セミナー⑤ 永島孝

恐ろしい迷信が世の中にはびこっている。数学のできる人は頭が良く、数学のできない人は頭が悪いというのだ。この迷信のおかげで誤った優越感や劣等感にとりっかれる人が少なくない。学校では数学の点数によって「頭の悪い子」ときめつけられ、それが原因で数学がきらいになる子どもたちがいる。数学を差別の道具にしている教師がいる。

数学のできる人は頭が良く、数学のできない人は頭が悪い、そう思いこんでいる人がなんと多いことだろうか。迷信だと数学者たちがくり返し指摘しているが、この根深い迷信はいっこうにおとろえていない。数学という学問についてのさまざまな違った考えの中でも、これこそ根絶すべきものだと思うので、これについて考えてみよう。問題は2つある。1つは数学的な能力が頭の良さの目安になるかということ、もぅ1つは学校の成績が数学の力を正しくあらわしているかということである。

どんな学問でもそれぞれの分野のものの考方に頭を動かさねばならないはずなのに、もろもろの学問の中で、不当にも数学だけが頭の良さを計る物差しにされている。これには思い当たる原因がある。紀元前387年にプラトンの開いた「アカデメイア」という学校の門には「幾何学を知らざるもの入るべからず」と書いてあったそうだ。論理的に考える訓練として数学とくに幾何学を重んずる伝統はギリシャからアラビアを経てヨーロッパに伝わる。

この思想が明治維新とともに欧米から日本にも伝わる。そして、頭の訓練に数学がふさわしい、というのが誤解され、あるいは曲解されて、数学の学力が頭の良さの指標と見られるにいたったのではなかろうか。しかも数学の点数は評価が客観的であるかのように見えることから、子どもたちを選別する手段としてきわめて安易にもちいられるのだろう。

つぎに第2の問題を考えよう。数学では考えることこそ大切なのだが、いまの学校教育は考えることを重んじているとは思えない。解法や公式をひたすら暗記し、それを問題に当てはめることだけをおぼえる。暗記している公式の数や、計算の速さや正確さを競うような試験の点数で、数学的な能力ははかれない。

大学で数学を教えていて感ずることの1つに、大学に入ってきて数学の得意・不得意や好き・きらいが逆転してしまう傾向がある。数学が得意だったという学生が、授業が理解できず成績が下がってしまう例がある一方、数学が苦手だったけれども大学ではじめて数学的に考えることのおもしろさがわかり成績も向上する学生たちがいる。小・中・高等学校の数学教育と、指導要領にしばられない大学の数学教育とでは、成績評価の基準が違うのだろう。

数学は計算技術だとか、数学の正しい答えはただ1つだとか、そういう誤解を引き起こす試験、人間をまるで計算機と見ているかのような試験で、数学的に考える力は判定できない。解法を知らない問題に出会ってもそれに取り組むことのできる柔軟な考え方を養うのが教育の真の目的ではないか。人間の数学的能力はコンピューターの性能をはかるようにははかれない。また、人間の数学的能力は、機械で採点できるような試験によってははかれない。

ここで江戸時代のことを振り返ってみよう。いまの試験には計算した結果の数値だけを書かせる形式のものが多い。どんな考え方で解いたのかは評価の対象にならない。江戸時代の出題形式はこれとは反対に「答ニ日ク、××。術ヲ問フ。」という述べ方で、結果の数値は見せてやって解法を答えさせるのが一般的である。こういう形式で数学の問題を出題したり回答したりして多くの庶民が楽しんでいた、それがわれわれの祖先なのだということを思い起こして欲しい。

数学の成績で頭の良さを判定するのは誤りであると、わかって下さったと思う。数学が差別の手段になってしまい、楽しみの1つでも思考の訓練でもなくなってしまった。そういう教育制度をつくり上げてきた責任はどこにあるのか、考えてみていただきたい。楽しみを取り戻すにはどうしたらよいか、考えてみていただきたい。

さて、江戸時代のことにちょっとふれたついでに、和算に話題を変えよう。江戸時代の日本固有の数学「和算」のことは前号に書いた。残念ながら歴史学者や数学者の多くは和算に無関心である。一方、関孝和だけを持ち上げて、名もない人びとのことはもとより建部賢弘|のような偉大な和算家さえも無視する傾向も見られる。

和算の正しい姿が世に知られていないのを惜しんでいたところ、昨年の秋、まことに思いがけない本が出版された。富山和子『日本の米』(中公新書、1993年)。歴史家が書かず数学者もあまり書かなかったことを、水の専門家が書いている。「技術の秘密、和算」の章で関孝和が突然に現れたのではなく社会的背景や歴史の土壌があってのことだと、ベストセラー『塵劫記』などの具体例を挙げてくわしく述べている。

稲作について論ずるこの書物の性格上、漏漑や治水の土木工事のための測量に使う数学という視点が中心ではあるが、測量術への応用に偏っているわけではなく、和算がエリートだけのものでなく「江戸庶民の教養でありレジャーであった」という本質的なところを十分に認識している。数学についての高度な知識がなくても楽しく読めて、和算の入門書としても好適と思う。また、これを読めば日本史の中で和算がもっと重視されなければならないことに記づかされるであろう。

☆☆☆☆☆

【書評】『悲惨鑑賞団』山口泉 (河出書房新社)

山口泉氏が昨年初めから初夏にかけ、3回にわたって季刊『文藝』 (河出醤房新社)に発表した連作小説が、今年4月、1冊にまとめられ、同社から刊行される。書名は第1作のタイトルから『悲惨鑑賞団』。この本を書店で手に取った読者は「ひさんかんしょうだん? っていったいなんだ」と思うに違いない。この表題作の「悲惨鑑賞団」とは、「創造力の自由のために」行なわれるツアーの名称、その発表記者会見で、主催者は次のような発言をする。

「……この平和は一時的なものだとか言われたりしていますが、とりあえず現在、世界の核兵器はすべて廃絶されました。国連の発表では、そういうことになっております。遂に滅びを免れ得た、世界。人の創造力の中でのみ、すべての『暴力』や『悲惨』が迫憶される、完成された文明。」

かつて人間が体験してきたありとあらゆるこの世の不幸や悲惨な出来事を「疑似体験装置」に乗り込むことによって追体験するこのツアーは、ある日曜日に行なわれる。参加者の面々が「体験」する時と場所は、1937年12月17日の南京、1943年のアウシュビッツ、1960年代半ばのメコン・デルタ、さらに1945年8月の広島である。物語は、このツアーに抗議をする登場人物を中心に展開するが、主催者はその抗議に対し「想像力の権利」と「想像力の自由」を主張する。

『悲惨鑑賞団』を読んだ直後、新聞に「平和のための戦争展」とう催し物の記事が載っていた。それによれば、最近のその手の会場には、写真パネルや戦争中の日用品などの展示だけでなく、防空壕がしつらえてあって、実際に爆音がしたり、振動が起こったりするらしい。主催者の意図は、よりリアルに戦争を感じることによって、戦争の恐ろしさを身をもって知ってもらいたいということらしい。その記事を読んだとき「『悲惨鑑賞団』だ…… 」と思ってしまった。現実の出来事と山口泉氏が作り出した世界とが何やら頭のなかでぐるぐる回り出した。もっとも、東京のど真ん中、靖國神社の境内にある「遊就館」には、かつての侵略軍の血染めの軍服などが展示されているのだが。

山口泉氏が描く世界で起こるできごとは大抵、非現実的なのだが、読み進めていくうちに、今この社会で起こっていることと同じ質を持っていることに気づき愕然とする。この社会の一見もっともらしいこと、進歩したかのように見えること、それらのことになにか釈然としないものを感じ、暗鬱な気分が晴れないままの私にとって、この小説は、釈然としないままでいいんだ。そもそもこんな世界に納得するほうがおかしいんだと言ってくれるので、少し助かる。

2作目は「天使牧場のサーカス」。20世紀の終わりと21世紀の到来。最近少しずつ、20世紀を振り返るといったようなことが、そこここで言われ始めている。一時期言われた戦後などというものをとうに通り越して……。そしておそらく、もうしばらくすると、新しい世紀を迎えての晴れがましさと希望とを、マスコミはこぞってキャンペーンするだろう。この小説ではそのキャンペーンを象徴するものが「〝過ぎ行く20世紀を追想し、輝かしい21世紀の到来を祈念する〟」というテーマの「世界最大のフレスコ画」として描かれている。輝かしい21世紀には、これまでよりもっと、忘れられていく人びとが……存在すら忘れられ、誰もその意識にさえ上らせることのない人びとが、存在するだろう。

「国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めた基礎法で、他の法律・命令を以て変更することを許さない国の最高法規」と『広辞苑』に記された憲法、しかし「日本国憲法」はいくらでも「解釈改憲」できる。しかも、その憲法の存在のお陰で、自由だの、平等だのと思い込まされてきた人間は、現実の社会にある特権や差別を認めようとしない。大学やその関係者の特権、マスコミの特権。金持ちにもそれ相応の特権はあるが、どんなに金があっても、越えることのできない特権が確かにこの世には存在し、逆に同じ大きさで差別も存在している。特権を持たない人、差別される人は、「平和」で「豊か」な国で忘れられてきた。そしてこれからもずっと……。そんなことをつくづく思い知らされる物語が、語られていく。

第3作は「絶望軍」。読み続けることが、こんなにも苦しい小説があるだろうか。いったい何に向かって、どんな闘いを挑むのだろう、「絶望軍」は……。

全体が101の短い章に分かれ、この世界のありとあらゆる出来事が次々と現われては、解決の糸口さえ見つからない。「絶望軍」はその前に立ちはだかるのか。「絶望軍」とは、この小説の作者自身なのかも知れない。

世界で、日本で起こったできごと。水俣・光州・労働災害・PKO……。それらはどう解決したのか。決して解決することはないできごと。その世界に生きている私たち。

太平洋戦争での日本軍の残虐な行為が被害者とその遺族に告発され、補償要求がなされている。彼らは自分が受けたことは、いかに補償しようとも補償のしようがないと、誰よりも身に染みながらも、このままでは死ねないと補償要求する。かろうじて生き残った彼らは、自ら目撃してきた多くの同胞の死者たちが、けっして還らないという無念の思いを抱えて……。思い出したくもないことを、スポットライトをあびながら話す。その彼らに「自分は加害者です」と頭を下げに行く日本人の男と、頭を下げられて、「そう言われたら、ありがとうと言うしかない」と苦しそうに答える被害者たち。

謝って済むことと済まないことがある。しかし、謝っただけで評価されてしまう政権の下では、死者は浮かばれない。この小説の読後、そんなことが重くのしかかってくる。しばらくじっとして、あれやこれやに思いをめぐらさざるをえない小説も、そうあるものではない。

「いま、この風景のなかにたしかに、なお抵抗を続けている者がいる。そしてその事実を、世界のすべてが否認しようとしている。…… 」(『絶望軍』最後の2行) 山口泉著『悲惨鑑賞団』定価1800円(河出書房)

☆☆☆☆☆

「被爆者援護法」すら制定されない、この国の現実

フェリス女学院大学学長・弓削逹氏と明治学院大学前学長•森井員氏の対談(『精神と自由』司会/山口泉)を出版した縁で、弓削逹氏から紹介されたSHANTIのメンバーと、ここしばらく被爆の問題について考えてきた。被爆をテーマにした本は、なんらかの形で出版したいと考えていたが、このようなグループと連動して取り組むことができるのは、私が考えている「出版」の在り方からいっても理想的だと思う。

これまで反戦平和運動が、被害者意識に偏っていたことを反省する風潮のなかで、被爆者が取り残されてきていると感じてきた。しかし、原爆投下は、被害者・加害者といった問願の立て方とは違った政治性を孕んでいる。それは、アメリ力が戦後の国際関係において、原爆の威力を背景に優位に立っためと壮大な人体実験のためだったと言われている。さらに〝放射能〟による被害や汚染の問題は、ロスアラモスからはじまり、今日では地球的規模で深刻な現状を呈している。

いま、日本の戦後補償のいい加減さが暴露され、謝罪と補償要求の裁判も起こされている。このことは国内の戦争被害者への対策、たとえば被爆者援護法すらいまだに成立していないことや、逆にA級戦犯などというものの遺族に莫大な遺族年金が出ている事実と表裏一体のものであり、この国の戦後民主主義の本質を現わしている。

このようななか、〝戦争を知らない子どもたち・第2世代〟ともいえるSHANTIのメンバーが、さらにその次の世代に「戦争と平和」を伝えようとの行動に、出版者として協力できるのはありがたいこと。過去のできごとをこうして伝えていくことは、教科書から消されてきた歴史を、私たちが生きている現時点から、後ろにも前にもつながったものに取り戻していくことになる。それは私が出版ということを通じて行ないたいと思っていることの1つでもある。

☆☆☆☆☆

佐高信という〝経営者評論家〟!

「経営者と労機組合両方から招かれる」と本人が講演で発言しているが、社会党・共産党・自民党と、支持政党は違っても、あるいは既成政党を積極的には支持しない「市民派」と称する〝運動家〟たちも、どうも佐高信が好きらしい。

東芝府中人権裁判の提訴10周年集会の記念講演に佐高信の名が上がった。私はこの人が財界系のメディアに、政財界の人脈や癒着を暴露することによって経営者としての資質に優劣をつけ、理想的な経営者とはこのようにあるべきだといったような内容のものを書いているので、批判をすることはあっても、講演の依頼をするような対象と考えたことはなかった。しかし、企画の段階で積極的に賛成はしなかったものの、とくに反対もしなかった。佐高に講演依頼を打診をした人が承諾の返事をもらったとあまりに嬉しそうに言ったので、「まあ、いいか」と思ったとはいえ、今になってみれば、きちんと反対すべきだった。結局、その講演の評価をめぐって、その後、この人権裁判を支援する会とは、絶縁することになった。

佐高信の講演内容に対する批判を持った何人かは、その会ではきわめて不当に扱われ、少数者に追いやられ、結局、会から遠ざかる結果となってしまった。そのとき批判者に浴びせられた言葉は、「批判そのものが瑣末なことであり、上野さんのことを考えていない」とか、「この会の良さはいろいろな考えの人がいることだ」といったことで、講演内容の持つ本質的な差別的、反動的内容を討論したり、考えたりする機会は失われてしまった。あれからもう1年以上もたったが……。

証券スキャンダルからはじまった当日の講演は、聴衆の反応を見ながら、ウケてないなと思うと「あまり堅い話は、この会の雰囲気には似合わない」とたくみに切り替えて、さすがに元教師、また、たくさんの講演をこなしてきた人らしい。しかし、ほんとうは「似合わない」のではなくて、その内容が、集まった人びとにはピンとこなかったのではないかと思う。

「証券スキャンダルの過程でたいへんに忙しい思いをしまして、そのときに日本の経営者ってなんてだらしがないのかと。財テクとうとうたる流れのなかで、……あんなの黙ってても儲かるわけですから、損失補填もあってですね、……三歳の童児でも経営がやれるというふうなことをやってですね、それで経営者でございと言えるものか」というような内容で話が始まった。

日本の経営者は、労働組合を労資協調路線にのせるために、実にたくみな方法をとってきた。労働者が企業に帰属することで、生活の安定や生きがいなどを見いだすような教育を怠らなかったし、そう簡単に〝教育〟されない労働者は脅しや暴力で職場から排除してきた。そして、多くの労慟者は経営者に逆らわなくなった。そればかりか「会社あっての俺たちだ」と、黙ってよく働く〝優秀な労働者〟となった。この人権裁判に注目して、集まった人びとの多くは、今日まさに「連合」という形で集約されてきたような戦後の労働運動の敗北を、直接、間接に見てきた人びとである。東芝府中工場の人権裁判も、そのような工場で起こったことだ(《蜚語》第11号参照)。だから佐高信が「日本の経営はだらしがない」と言ったとき、なんとなく釈然としないような雰囲気になったのではないだろうか。マスコミに時々登場する「疑獄事件」は氷山の一角で、同じ構造は町内会から果ては国政まで、日常的にあることだけに人びとは驚かない。騒いでいるのはマスコミとそれを飯の種にしている佐高信のような人間だけではないか。

そこで突然、「あまり堅い話は……」と、一寸脱線した後、取び「日本の経営者のだらしがなさというか、いい加減さを示す例として」と言ったうえで、今度は大林雅美(俳優上原謙の元妻)の『週刊宝石』の「悪女対談」を引き合いに出してきた。その記事を「怖いもの見たさで見るわけですね」(このような言い方はまことに不快!)というが、聴衆の反応はいまいち。それもそのはず、「ワイドショーなんかを騒がせた」といっても、集まっている人のほとんどは、そんな時間にテレビなんか見ていない、労働現場にいるのだ。その大林雅美が婚約不屈行で訴えている織紡の山之内社長のことを誌上で、「『日本の社長というのは肩書きを取るとどうしてこんなにみすぼらしいのかしら』」などと言っているらしいのだが、「あなたにそこまで言われたら、さすがに山之内さんがかわいそうだという感じがしないでもないですけれども、日本の社長のいい加減さ、魅力のなさは、大林さんの指摘が正しい。……」とうように、どうしても日本の経営者について語りたい、だがしかし、大林雅美のような女性はこき下ろしたい佐高信であった。

いったい日本の経営者は、「だらしがない」のか、「優れていたわけではない」のか、「いい加減」なのか、「魅力がない」のか。それぞれの経営理念の下に、ハト派もいればタカ派もいるといった程度のことではないか。日本の経営者は、魅力はないかもしれないが、それは見る側の価値観に左右される。ともかくも、滑稽と言われようと、非民主的と言われようと、少数の〝うるさい奴〟を排除しつつ、このすばらしき労資協調の一大企業国家を作り上げたのだ。一方、多くの労勧者は〝連合〟に組織されて、一大企業国家の傘下で中流となったのだ。日本の経営者はちゃんとした戦略のもと、政治をも操りつつ、自らの利害を貫徹してきた。私たちが問題にしなければならないことは、そのような社会全体のシステムや企業で働く者にとって、「会社あっての俺たち」というのが、ほんとうにそうなのだろうかといったことだ。あそこの企業よりは、こちらの企業のほうが多少良心的だの、民主的だの、あの経営者は前近代的だが、この経営者は合理的で……と言ってみても、しょせん膨大な利益を得るのは、たとえばベルトコンベアーの前でボルトを締めている労働者ではない。

佐高信が引き合いに出すものの1つに、有名大学を出て、一流銀行に入ったが、その労務管理に屈辱を覚えて辞めてしまった男の話がある。私にはその話が、とりわけ意味のあるエピソードとして語られるようなものとは思えない。たとえば、一流銀行に入るまでには、小学校から始まって、えんえんと屈辱的な社会をくぐり抜けてこなければならないが、それを我慢できた強靱な人間なのか、感じなかった鈍感な人間なのか、いずれにしても、こんな社会に身を置きながら、22~3 歳まで平気でいられた男の話である。この話が一流銀行を非難するのに効果があると佐高が思っているところが、彼の本質を表している。エリートコースの人間が1年で辞めてしまうような酷いところだと言えば、聴衆は納得するだろうと。これはその実、佐高自身のエリートコースの人間に対する評価もあるからこそ、言えることなのだ。エリートコースを歩んできた人間とは、他人を蹴落とし、おとしめ、差別し、そのようにして存在することになんの疑問も持たずに生きてきた人間ではないか。しかし一方で、企業に言わせれば、いくら一流大学を出たといっても一流企業を1年で辞めてしまうなどというのは、少数の〝落ちこぼれ〟にすぎない。そんなことで一流企業が良いと考えている人びとの一流企業に対する見方が変わるはずもなく、自分は落ちこぼれまいとするか、親なら、落ちこぼれないように子どもを励まそうと思うだろう。しかも、その話を大学生のいる母親たちに話したときの様子を、半ばその母親たちの様子を茶化すように、当日の聴衆に向かって話した。

聴衆はおもしろがって笑ったけれども、私は実に不快に思った。悲しいかな子どもにかけるしかない人生を歩んでしまった女性を、そこまで馬鹿にしなくてもいいではないか。その母親たちは、おそらく私と同じ1940年代後半生まれくらいの年齢だと思うが、私が行っていた東京の区立中学でも、進路指導教師が「女はどうせ結婚して奥さんになるのだから、大学なんて行かなくていいんだから、職業高校でいいんだ」と公然と女子生徒を説得するような時代に中学生だった人びとだ。女性はもちろん、まだ中卒・高卒で働く人びとのほうが圧倒的に多い時代だ。そんな時代(佐高信は1945年生まれ)に秋田県酒田市から現役で慶応義塾大学に入った佐高信には、そこに集まった母親たちが、大学生の子どもの進路を心配するにいたるまでに、どんな環境に置かれたかなんて分からないかも知れない。私は決してその母親たちの現在を肯定はしないけれども、教師に説得されて、(つまりは経済的な問題も含めて親が教師に説得を頼んだのだけれども)、進学をあきらめたクラスメイトが泣いていたのを思うとき、佐高信のように多数の聴衆の前で、彼女たちを馬鹿にするのは許せない。

そもそも、あらゆる立場の人から講演に呼ばれているそうだが、他の講演での聴衆の反応を、それとは別の講演で馬鹿にしたように話すことは、どちらの聴衆をも馬鹿にしている。富山の「北日本新間」がやった講演会に集まった母親たちは、講演終了後、佐高の本を買ったというが、私はその母親たちに、のちに私が聞いた講演で、佐高によって、あなたたちのことがどんなふうに語られ、聴衆はどんなふうに笑ったのか、母親たちが嘲笑のされかたを、彼女たち自身に伝えたいくらいだ。

佐高信はいい加減な人間だ。本人は得意そうに話すが、たとえば伊勢神宮で実施される「禊研修」といわれるものにふれ、それを取材したタイムの記者に「研修は仕事なのか」と聞かれ、「仕事じゃないと思う」と答えたという。「仕事じゃないのなら、嫌だったらかえってきていいのか」「いやたぶん日本人は帰ってこないと思う」といったゃりとりになったようだ。しかし研修が仕事じゃないなんて、どうして言えるのか。「仕事じゃない」と答えるから「どうして仕事でもないのに……」と疑問が出る。それを日本人の特殊な資質のせいにされたのでは、たまらない。研修に参加させられた人びとは、仕事だから、嫌でも帰らないのだ。研修は、労働組合を根こそぎ労資協調団体にした日本的労務管理に、この先どれだけ耐えて行けるかの、第1の関門だ。これくらいのことでめげていては、大企業で生き残れないことを受けさせられるほうは知っているのだ。小学校から、欠席も遅刻もせずに毎日きちんと学校に通い、テストの点だけでなく、先生の言うことや決まりをよく守る子が優等生で、それが良い大学、良い会社=安定した生活の保障へとつながるということを、幼い頃から叩き込まれつづけてきたのだから。とりわけ、新学習指導要領の「新しい学力蜆」は、その傾向が強化された。成績が良いだけではだめで、いかにやる気があるかといったようなことも、「学力」として見られる。たとえば、「テストが早く終わったからといって、漫画を見ているような子はだめで、最後まで見直しをやるような子どもが良い」(公立小学校校長発言)のである。いわば、その延長線上に企業研修がある。

佐高信は「良い学校・良い会社」を「神話」という。しかしそれは「神話」ではない。現実だ。良い会社から落ちこぼれる少数者は論外なのだ。良い会社に来るまでに、学校で落ちこぼれていった者と同じように……。良い会社の実態が、過労死を生み出していると、当人たちがいちばんよく知っていることを、あたかも何かを暴露しているかのように言ってみても、そんな言い方は意味がない。ここでの良いとはいわゆる一流大学、一流企業を指すのだろうが、「良い・悪い」は価値雄の問題だから。私たちが問題にしなければならないのは、その価値蜆だ。

かく言う佐高信は、大企業にも良い経営者がいると思っているのだ。松下幸之助は嫌いだが本田宗一郎は好きだといったふうに。どんな企業であれ、大企業は労働者をこき使い、下請けを泣かせ、さらに公害をまきちらしながら企業は発展してきた。

こんな程度の佐高信の話や書くことに、みんなころっと騙されている。

どうもメディアの受手は、〝斬る〟と言ったことが好きで、だいぶ前なら細川隆元、ちょっと前なら藤原弘達、今はたけしなんていうのもいる。中身は何でもいいんだ、テレビの画面で怒って見せればそれで……。

佐高信は「コミニュケーションの手段として言葉が大事だ」とい、「一言で分かりやすい言葉を」使うべきだと説き、さまざまな造語や比唸を使う。このかんの一連の疑獄事件を「宿便」といい、野党を便秘を治すやつめの実に例える。マスコミ受けするし、講演で喋れば、駄洒落も手伝って聴衆は笑う。そして聴衆は佐高は面白い、しかも辛口の評論をやるといったふうに思い込む。それこそ神話だ。しかし、その造語や比喩は間違っているし、本質的じゃない。ただなんとなく、言葉巧みに与党も野党も企業も組合も批判しているかのようで、その本質に関わるようなことは何も言っていない。だから、批判しているかのような相手からも、重宝がられて講演依頼がくるのだ。

過労死が大きな社会問題となり、そのようなものを生み出す企業はひどいし、そこまで働かされて黙って従う「企業戦士」といわれる人たちを悲しいと思う。しかし、息子を亡くした母親の「普通にまともに育った子どもが企業のむちゃくちゃなやり方の艤牲になったことを許すわけにはいかない」といった発言には、暗澹たるものを感じる。過労で死ぬまで上司の言いなりになるような若者を、彼が死んでさえもなお、「普通にまともに育った」と思う価値観こそが、過労死を生み出したとも言えるのに……。しかし佐高信は、このような母親をはじめとする遺族の価値観と同じレベルで企業批判をしているにすぎない。

佐高信がよく引き合いに出す、松下幸之助と本田宗一郎を比べて、本田宗一郎を評価し、本田語録を並べ、次にヤマト運輸と佐川急便を比べて、ヤマト運輸の二代目社長を評価したりと、大企業の経営者や経営理念の品評会的話は間くに耐えない。大企業の経営者なのに、それらしくなく、ちょっとばかり頭が柔らかかったといった程度のことで、えらく評価している。だいたいこの男は、ほんとうはエリートだったのにその道を行かず、こんな人道的なことをしたとか、ほんとうは勲章をもらうほど偉い人なのに、辞退したというような人が大好きなようだ。「エリート」や「勲章」の対象になるといった価値観に対する根底的な批判がない。これは「過労死」の問題や、そうなる前に一流企業を辞めたエリートを引き合いに出すのとまったく同じ価値蜆だ。

この国の大多数の人間が持っている、持たされている価値観に迎合して、その枠内でものを言っているから、佐高信の発言に人びとは安心できるのだろう。「大企業が派閥争いとか粉飾決算といったものを表ざたにされたくないので、広告を断らない」と自ら説明する経済雑誌の編集記者時代につちかった、大企業の経営者とのコネや知識、情報などを駆使して、さも新しい企業批判のようなことをやってみても、それは決してこの国の経済や政治の仕組みに対する根底的な批判にはならず、またこの社会が作ってきた価値観を問い直すことにもならない。佐高信程度の発言が、あたかもこの社会を批判しているかのように用いられるということは、残念ながら、それだけでもこの社会がいかに後退してるかを思い知らされる。

佐高信は、女性差別をする人を〝批判〟してみせたりもするが、それ以上に女性が置かれた現状を比喩的に使って、なにかを揶揄するのが好きなようだ。先の講演でもそうだったが、最近、次のような記述を見つけた。『世界』2月号で「改憲論者は、女性差別者だ」といった内容で憲法問題を扱っているが、『噂の真相』3月号では、呉智英が『週刊文春』で佐高信を批判した文章をさして、「女の文部大臣が甲子園で始球式をやったときのようにキャッチャーのミットにボールが届いていない」と反駁している。文部大臣は男女を問わず批判の対象だし、〝文春〟も呉智英も論外だけれども、こんなふうに女性をだしにした扱いは、それこそ〝文春〟レベルだ。しかしながら本人はますますいい気になって、「自分を批判するものは反動だ」と言わんばかりである。傲慢ここに極めり。

☆☆☆☆☆

「ふりかけ通信」第14号

【編集後記】

【2023年の編集後記】

▶︎丸山邦男さんのご病気は、骨髄異形成症候群だった。2006年には、青島幸男氏も同じ病気で亡くなった。青島さんは74歳だった。実は、のちに私の母も同じ病気で亡くなった。正常な血液が作られない、白血病のちょっと手前みたいな病気。

▶︎最後にお見舞いに行った時、帰る間際に、近くのコンビニで大福を買って来て欲しいと頼まれ、大福と桜餅を買った。

▶︎1988年に行なった丸山邦男さんの講演会の後、我が家で朝まで呑んだ。マカロニのパン粉炒めを作ったら「美味しい、美味しい」と喜んでいただいた。マカロニを茹でるたびに、丸山さんを思い出す私も、彼が亡くなった年齢になった。

▶︎30年も前のあれやこれや。教育の酷さは、その都度ひとりの母親が学校に抗議に行っても、解決するどころか矢面に立つばかりだったなと、思うも、後悔はしていない。ふたりの娘は苦労したとは思うけど、何か掴んだものもあるだろうと……。その2人の娘も、母親となって久しい。

▶︎学校でもいじめが社会問題となって来たけれども、教師が「いじめの天才」だと、あらためて確認。そういえば、私が子どもの頃の事を思い出しても、教師にいじめられたなと。もちろん、教員養成の問題や教育行政の問題ではあるのだけど。

▶︎いじめによる子どもたちの自殺が増えていると、ネットでの情報があるところを見ると、学校での教師によるいじめの原因づくりは、さらに増えているのかもしれない。

▶︎1980年、韓国・光州の人びとを虐殺した全斗煥の孫が、本人も含めた一族の悪事を告発し、謝罪のために光州を訪れたとのニュースに接して、ほとんどの日本人は、朝鮮侵略者の子孫であることを忘れてはならないと、あらためて思う。

▶︎「被爆者援護法」は、1994年12月16日制定された。決して十分とは言えないこの法律、しかも50年近くたってやっと……。この50年の間にも、多くの被爆者が亡くなっている。

▶︎核兵器禁止条約に参加するどころか、核武装までちらつかせる自民党政権を、このままにしておいていいのか。広島では「はだしのゲン」が教育現場から消されている状況だ。核廃絶を広く訴えなくてはと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?