緑や花は仕事のパフォーマンスにどう影響するか? 世界からも注目を集める「森林浴」の大家、宮崎良文教授に訊く

オフィスや住居には観葉植物があるし、街には街路樹や公園がある。都市の人工環境にもいたるところに「緑」はある。緑を見てなんとなく気持ちが落ち着くとか癒やされるといった感覚は、多くの人が共通して持つところではないだろうか。

けれどもこの「なんとなく」は、長い間「なんとなく」のまま放置されてきた。緑が人間にもたらすこうした効果を科学的に検証した研究がなかったのだ。それを世界で初めて行ったのが、千葉大学環境健康フィールド科学センター教授の宮崎良文である。

宮崎は1990年に、森林浴の効果を分析するための実験を屋久島で行った。以来30年近くにわたって、自然由来の刺激が人間にもたらす効果を科学的に検証する研究を続けている。宮崎によれば、緑や花を愛でると人間のストレス状態が軽減する。自然由来のこうした刺激には(科学的に裏付けられた)リラックス効果があることがわかっている。

「いま、世の中には生産性アップのために脳の機能を活性化しよう、もっと覚醒しようというメッセージが溢れています。でも、現代のようなストレス社会においてこれは逆効果」と宮崎は言う。今回はこの分野の世界的権威である宮崎の話をもとに、理想的な職場環境のあり方を緑との関係から考えてみたい。

宮崎良文

千葉大学 環境健康フィールド科学センター教授

1954年神戸生まれ。東京農工大学修士課程(環境保護学)修了、東京医科歯科大学医学部助教(医学博士号取得)。88年、農林水産省森林総合研究所に入所、90年に屋久島で森林浴に関する科学実験に着手。2007年から現職。農林水産大臣賞(「木材と森林浴の快適性増進効果の解明」に対して、2000年)、日本生理人類学会賞(2006年)を受賞。主な著書に、『Shinrin-Yoku(森林浴)心と体を癒やす自然セラピー』(創元社、2018年)『自然セラピーの科学』(朝倉書店、2016年)、『森林医学Ⅱ』(朝倉書店、2009年)、『森林医学Ⅰ』(朝倉書店、2006年)、『森林浴はなぜ体にいいか』(文藝春秋、2003年)などがある。

なぜ緑や花は、体にいいのか

「なぜ緑が体にいいのか」を解明する30年におよぶ宮崎の研究は、森林浴の効果を検証することから始まった。結論から言って、森林浴にはストレス状態の人のストレスを軽減し、リラックスさせる効果があることが、1990年以降の宮崎の研究によりわかっている。

ストレス状態にある人は免疫力が低減しており、病気になりやすいことが知られるが、ストレス状態が低減すれば、免疫力も改善する。つまり、森林浴によりストレスを軽減することは、最終的に病気になりにくい体をつくる。これが、森林浴が「体にいい」と言われるゆえんだ。

こうした森林浴の効果にはいま、世界的に注目が集まっている。1982年に日本で生まれた森林浴という言葉は、欧米人からすると発音しにくいはずだが、現在では海外でもそのまま通じる日本語になっているという。宮崎の著書『森林浴』も、同タイトルで世界16カ国で出版されている。

「現代社会では世界的に医療費の増大が大きな問題になっています。森林浴への注目が高まっている背景には、行きすぎた機械化・効率化への反動としての自然回帰の流れとともに、森林浴が持つ予防医学的効果への期待があるのではないかと思います」

宮崎のその後の研究により、森林浴と同等の効果はわざわざ森に出かけなくても得られることがわかっている。例えば、室内でバラを愛でる、匂いを嗅ぐなどでも、ストレス状態を一時的に軽減する効果が得られるという。

こうした自然由来の刺激がもたらす効果を活用したリラックス療法を宮崎は「自然セラピー」と総称している。森林浴を実践するには忙しすぎるオフィスワーカーは、仕事の合間に公園を散歩したり、ベランダに出て植物を眺めたりと、自分の好みやライフスタイルに合った方法を選ぶことで、こうした恩恵にあずかることができる。

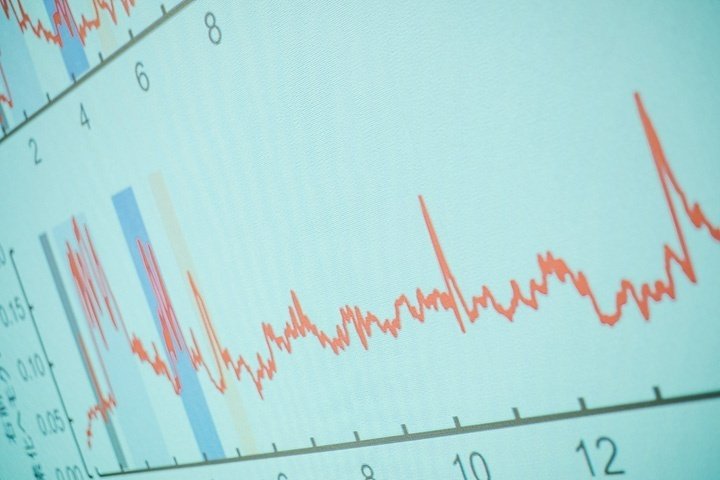

宮崎が研究を始めた当時と比べて、ストレス状態の測定方法はかなり進歩しており、その結果、新たにわかったこともある。最新の研究結果では、こうした自然セラピーの効果は、その人がもともと持っているストレスの度合いによって変わることが示唆されているという。同じ刺激だったとしても、ストレス度合いの小さい人より大きい人の方が大きなリラックス効果が得られる。また、もともと弛緩状態にある人は、鎮静とは逆に覚醒する方向に変化する。

ストレスが大きい人ほど、自然セラピーのリラックス効果を享受できる──。そう聞けば、ストレス社会と言われる現代に自然セラピーの持つ意味は大きいし、注目が高まっているというのも納得がいく。だが、そもそもどうして現代社会は人類にとってこんなにもストレスフルなのか。その答えは人類史にある、と宮崎は言う。

「人類の歴史は700万年に及びますが、人はそのほとんどを自然環境の中で過ごしてきました。現在のような人工環境で過ごすようになったのは、産業革命以降の200~300年。遺伝子が変化するのには通常約1万年かかると言われますから、200〜300年は、遺伝子が変化するのには短すぎます。ということは、現代人は自然環境で過ごすのに最適化された遺伝子のまま、人工環境で過ごしていることになる。それがストレスを生んでいるというのが基本的な考え方です」

ところで、花を見て「きれい」と感じるというのは、専門的に言えば快適性に関する話であるという。何を快適と感じるかは人によって違うから、快適性とは何かを定義するのは難しいが、宮崎は「人と環境間のリズムの同調」としてこれを整理する。

「われわれは日常的になんらかの環境下にあるわけですが、その環境のリズムと自分のリズムがシンクロしている時に、人は快適と感じるのではないか、と。自然環境に適した遺伝子を持っているとは、言い換えるなら、自然と人はもともとリズムが同調しやすいということ。人工環境を出て森を歩くと、なんだかわからないけどリラックスするというのは、その結果なのではないか、ということです」

「脳を活性化すれば生産性が上がる」は間違っている

世の中は総じてストレス状態にある。ストレス状態というのは、言い換えるなら脳の使い過ぎということだ。なのにメディアも研究者も「もっと脳を働かせよう」というメッセージを日々発信している。これはおかしいのではないか、と宮崎は言う。

「人間が一日に刻むリズムは、全体としてみれば日中はどんどんと覚醒していき、ピークを過ぎてまた鎮静に向かい、最終的に鎮静しきって就寝するというものです。毎日、そのリズムを刻んでいます。しかし、現代がストレス社会であるという意味は、そのベースラインがストレス方向に寄ってしまっているということ。その結果、心身にさまざまな不調をきたしているわけなので、本来のあるべきベースラインにまで下げたいのです」

脳をもっと働かせようとする背景には、そうすることで生産性を上げようという思惑があるかもしれない。だが、脳をもっと働かせれば生産性が上がるという考え自体が間違いである、と宮崎は続ける。

「1992年にタイワンヒノキのリラックス効果を調べる実験を行った際、あわせて作業能率も調べたのですが、心拍数が上がると作業能率は下がり、血圧が下がると作業能率が上がることがわかっています。緊張して頭が真っ白になるという表現がありますが、あのようなシチュエーションを想像すれば、この結果は多くの人にとって実感できるものではないでしょうか。緊張状態はパフォーマンスを下げるのです」

当然だが、眠くなるほどリラックスしてしまったらパフォーマンスは下がる。だが、繰り返し触れているように、現代社会ではそもそものストレス度合いのベースが上がってしまっている。であれば、パフォーマンスを上げるためにやるべきことは、脳を活性化させるのとは逆に、鎮静化して、人としてのあるべきベースまで戻すことにほかならない。自然セラピーはそのための有効な手段だということだ。

だが、だからオフィスを花や緑でいっぱいにすればいいのかと言えば、話はそう単純ではない。東工大の名誉教授・乾正雄は、快適性には積極的快適性と消極的快適性の二つがあると言っている。

消極的快適性とは、不快の原因となるものが「ない」ことで感じる快適性のこと。例えば、暑い・寒い、騒音、公害など。こうしたものはないほうがいいに決まっているから、快適と感じるかどうかに個人差がない。寒すぎる部屋は暖めればいいし、暑すぎる部屋は冷やせばいい。話は単純だ。

一方、花が「ある」とリラックスするというのは積極的快適性の話だ。こちらは個人差が大きく、例えば同じ香りでも人によって受け取り方は異なる。「ラベンダーの香りは鎮静、ローズマリーは覚醒の効果があると言われているけれども、これは間違いです。なかにはラベンダーの香りが嫌いだという人もいる。嫌いな香りなのにリラックスするというのは、論理的に考えてありえない」。だから、自然セラピーは自分の好みやライフスタイルに合わせて選ぶ方がいい、ということになる。

逆に言えば、オフィスのような公的な場所のデザインに花や緑を活かすのは、とても難しいということだ。

「実際に以前、ある建設会社の主導で、オフィスビル全体に香りをつけて生産性向上につなげようという試みがありました。見解を求められた私は当初からやめたほうがいいと言ったのですが、案の定このプロジェクトはすぐに頓挫しました」

では、職場環境のデザインにこうした研究成果を活かすことはできないのだろうか。例えば、目的や好みに合わせて部屋を変えられるなど、個人に選択の余地がある形であれば可能だろう。だが、個々の研究成果を根拠にそれを継ぎ接ぎするようにしてオフィスをデザインする考え方に、宮崎は否定的だ。

「オフィスをデザインするのは、あくまでその専門家である建築家でありデザイナーであるべきだからです。でなければ、トータルで心地よい空間を作るというのは、やはり難しい。ただし、デザイナーや建築家は、何が心地よいのかを自分の主観で決めているところがあるように思います。オフィスデザインにも、もっとサイエンスの裏付けを持ち込むことはあっていい気がします」

宮崎の研究が世界的に注目されたのは、誰もが感覚的には知っていた「緑を見ると落ち着く」ということを、そのままに放置せずに、科学的に検証するというチャレンジをしたからだ。オフィスデザインにも同じことが言えるのではないか、というのが宮崎の考え。例えば出来上がったオフィスが本当に快適なものになっているかを事後的に検証し、改善し、より快適なものに近づけていくことはもっとあってもいいのでは、と宮崎は提言する。

「人」の視点が足りない

宮崎が論文を発表するまで、自然由来の刺激が人にもたらす効果を生理的・科学的に検証した研究は、世界的に見ても一つもなかった。「アンケート調査を用いているものはありましたが、バラを見てきれいと思うかというのは、改めて聞くまでもないことなのです。肝心なのは、その時に人の体に何が起きているのかを解明することのはず」。そのように考えて、宮崎はこの人類未踏の研究分野に足を踏み出した。

誰も実現できなかったこのような研究が宮崎に可能だったのには、宮崎の出自が大きく関係している。宮崎は学生・若手研究者時代に農学と医学の両方を修了している。そのため、自然と人間、両方に関する知見と人脈を併せ持っていた。

「志でもなんでもなく、落ちこぼれで就職も決まっていなかったから、医学部の先生から声がかかっただけ」と本人は謙遜するが、その点で彼はユニークなポジションにあった。だから、これまで医学の世界に閉ざされていた先進的な測定法を活用し、自然刺激のリラックス効果を測定できる世界で唯一のシステムを構築できたのだ。

しかし、そのようにして分野横断的に研究に当たる自分がユニークだというのは、自分個人のキャリアには大いに役立ったが、全体として見れば憂うべきこと、と宮崎は言う。

「本来、実学と呼ばれる学問分野は人の役に立ってナンボのはず。けれども、多くの実学分野には人の生活にどう役立つかという視点が欠けており、モノの研究しかしていません。学問分野を超えた交流が起こらないことが、その大きな要因になっているのです」

中心にあるべき「人」が欠けている──。これは、オフィスをどうデザインするかという話にも通じるのではないか、と宮崎は続ける。

「実際にそこで働いている人の働きやすさが、どう変わったかを科学的に検証せずに、一部の人の予断で心地よさを定義しデザインするのは、人不在と言える。オフィスをデザインする上で最も大切なのは、その中心に人を据えて考えていくことではないでしょうか」

TEXT BY ATSUO SUZUKI

PHOTOGRAPHS BY KAORI NISHIDA

※この記事は、Sansan株式会社のオウンドメディア「BNL」に2019年3月22日に掲載された筆者執筆記事をサイト閉鎖に伴い転載したものです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?