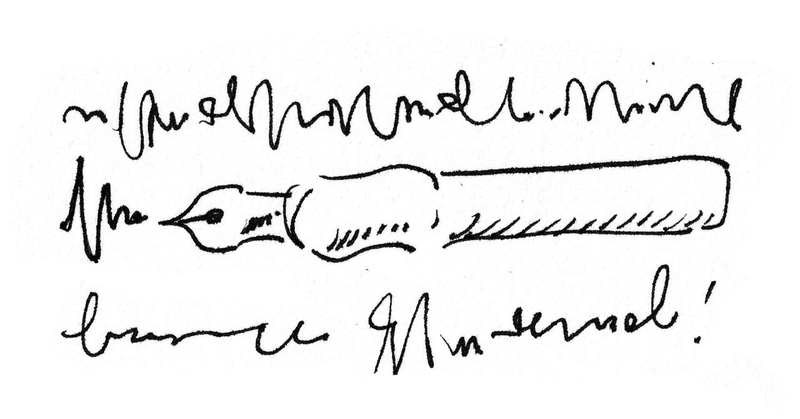

ブライチャーのライティングクラスがnote執筆にめっちゃ役立っているという話。

「じゃあ、次はこの記事の要約と、この課題のエッセイをやろう」

先生はサラッとそう言うと、バーイと手を降った。

リンク先の記事はもちろん英語、しかもハーバードメディカルスクールの長文記事だった。

まじか、これを要約するのか……。

語学学校Brightureでライティング&リーディングのクラスを受けて2ヶ月が経ちました。

週に一回授業を受け、毎回ヒーヒー言いながら宿題のエッセイを書いていますが、なぜかこれがnote執筆にものすごく役立っているのです。

英語なんだから関係ないじゃんと思いますよね?

ですが、ライティングのクラスを取り始めてから、ぼくはnoteを書くことが明らかに楽になったんです。

そして、今までより記事が読まれるようにもなりました。

その理由を説明しますね。

◇

授業では毎回宿題が出ます。英語記事の要約とエッセイの提出です。

授業では間違えたポイントを丁寧に教えてもらい、新しいテクニックをレベルに沿って習っていきます。

英語でエッセイを書く?無理でしょ?

と最初は思ったんですが、ものすごく親切にエッセイ執筆方法を教えてもらえるので、想像よりは苦労しませんでした。

とはいえ、毎回約4時間かけてめっちゃ苦労して書いてますが……。

授業の内容を書いていいかわからないので、少しぼかして書きますね。

ぼくが2ヶ月間、宿題で書いていたのは冒頭のリンク先のような記事です。こんなに長かったり、専門的な内容ではありませんが、イメージは似ています。

イントロダクション(序論)があり、メイントピック(本論)があり、エビデンスや体験談でメイントピックを支え、最後にコンクルージョン(結論)がある。

まるで歌がイントロ、Aメロ、Bメロ、そしてサビで構成させているように、記事にも構造があり、それが序論、本論、結論なんです。

細かな執筆ルールも存在し、それらすべてを事前に教えてもらいます。

英語エッセイを書くなんてムリかもと思っていたんですが、フォーマットが存在するので予想よりもハードルは低かったです。

ただ、初めは慣れないのでめちゃくちゃ大変でした。

イントロダクションを飛ばしたり、三人称で書くところを一人称で書いたり、コンクルージョンとイントロダクションがごちゃ混ぜになっていたり。

簡単な単語ではなくアカデミックワード(小難しい単語)を使うのですが、使い方を間違えたり。

特にアカデミックワードは知識がないので全然分からず、ググっても迷子になるばかりで、もっとも役立ったのはchat-gptでした。

helpのアカデミックワードは?などと聞くとスラスラ教えてくれるので、めちゃくちゃ助かりました。

それから、同じ意味の文章を二回繰り返すミスも何度もやりました。

これは間違いなく、ぼくのnote執筆のクセです。

感情を込めて書いているうちに、つい単語を入れ替えて同じ意味の文章を書いてしまうことがあるんです。

ブログならそれでもいいですが、今はまだ「第三者視点の一般的な記事」を習っているのでアウトなのです。

他にも、日本語特有の言い回しによく引きずられました。

例えば、「夫婦には親密性が必要です」を普通に翻訳すると…

A couple needs intimacy.

になりますが、「第三者視点の一般的な記事」ではアウトなんです。

メイントピックである「親密性」を主語にしないといけません。

The intimacy is the most important factor in marital relationships.

とか

The intimacy plays a significant role in marital relationships.

みたいに、メイントピック(この文章なら親密性を意味するintimacy)を主語にするんです。

ちなみに、chat-gptに「この文章をアカデミックな英語にして」とお願いするとスラスラ答えてくれます。

ですが、それをコピペしても自分の勉強にならないので、書き方の参考にはしますが真似はしないように気をつけてます。

あと、細かい文法ミスのチェックのために、AI文法チェッカーのGrammarlyで最終チェックをしてます。

それから、自分が書いた英語をDeepLで日本語に翻訳し、文章に違和感があれば、違和感がなくなるまで書き直しています。これは地味に役立ってます。

こんな風に苦労してはいますが、読みやすい記事にはルールがあるという重要な事実を、この授業で初めて知ったんです。

接続詞を使って文章をスムーズにつなげたり、同じ単語の言い回しは避けて、意味は同じだけど違う表現の単語を使ったり。

カンマとセミコロンの使い方とか、テクニック的な話もあるんですが、本質的な教えは「読者に最後までスムーズに記事を読ませる」ということです。

ということはですね。これって、日本語の記事でも同じなんですよ。

冒頭で読者の興味を掴み、本論でメインの主張とそれを支えるエビデンスを提示し、結論で締めくくる。

読者が飽きないような言葉選びや、文章の並びを意識する。

同じことですよね?

ライティングクラスの教えを日本語記事に応用したのがこちらです。

個人的な体験を織り交ぜ、専門家の論文によって主張を支える。

メイントピックから話がずれないよう注意し、序論、本論、結論へと導いていく。

この記事は久しぶりによく書けたなと個人的にも思えるものになり、ビュー数も多かったんです。

まさか英語ライティングクラスの学びがこんなところに生きてくるとは思いませんでした。

「読まれる記事の書き方」って、日本語でも習う機会がそうそうないですから。

次の授業からはナラティブライティング(ストーリーを使って、読者に記事を最後まで読んでもらうためのテクニック)が始まるので、ものすごく楽しみです。

これはダイレクトにnote執筆の参考になるはずですし、細々と始めた英語ブログにも役立つはずです。

新しい気づきがあれば、またシェアしますね!

ぼくの英語ブログはこちらです。ご興味あれば読んでいただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?