なぜバンコクでタクシーではなくGrabを使うのか

東南アジア一帯で移動手段の利便性を高めるだけでなく、周辺ビジネスを拡大させているGrabについて、タイでの1消費者の視点でライドシェアビジネスについてタクシーとの比較をし、そのビジネスのポテンシャルと今後について考えてみたいと思います。

1. タイの移動手段とGrabについて

タイ・バンコクに住んでいて、普段の移動として通勤時には自動車を使うが、休日のバンコク内移動としてBTS(高架鉄道)やMRT(地下鉄)、ライドシェア / 配車アプリのGrab(グラブ)を使う事がある。

タイ国内の旅行先でも、空港から降りるとホテルまではタクシーの代替としてGrabを使うイメージ。

Grabドライバーは一般の人が副業としてやっていたり、タクシー会社・ドライバー自体がGrabタクシーとして存在し、バイクタクシーの選択肢もある。

ユーザーとドライバーはスマホアプリのみで繋がっている。ドライバーはスマホと車を持っていればビジネスを開始できるというわけだ。

Grabは2013年創業のシンガポールに本社を構えるスタートアップで、配車機能・フードデリバリー等のサービスを提供しており、国によって差はあれど東南アジア8ヶ国•351都市で利用可能。

推定ユーザー数は2020年時点で1.9億人を超えており、既に日本人口の1.5倍。

ソフトバンク、トヨタ、三菱UFJ銀行等も出資しており企業価値は約4兆円(2021年5月時点)。

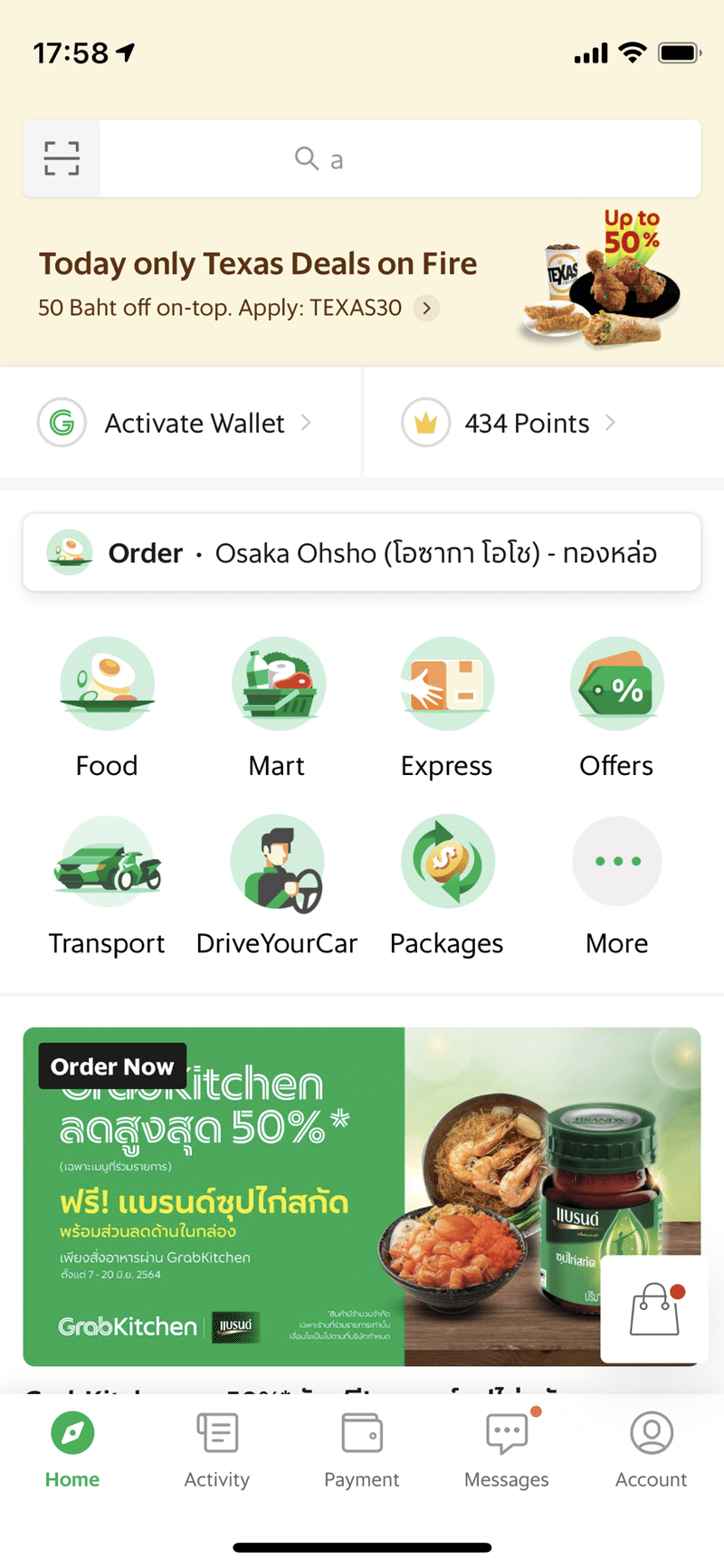

添付のアプリUIを見ると、色んなサービスを利用できることが想像できる。

配車事業としては移動したいユーザーと運びたいドライバーをマッチングするためのプラットフォームを提供し、ユーザーが払う料金の中からマージンを取ってそれがGrabの収益となっている。

最近では決裁・送金、保険、ペット輸送、買い物代行等のサービスも強化しており、Grabのジャケットを着たお兄さんがTopsというスーパーマーケットで代行サービスのために、買い物かごに依頼主からの品物を大量に詰め込んでいる姿を目にする。

東南アジアで同種のビジネスで双璧を成すのがインドネシア初の配車アプリGo-jek(ゴジェック)で、タイでも展開しているが自分はインストールしていない。

特に同じようなアプリを2つもスマホに入れたくないし、そういう意味ではFood pandaというタイではメジャーのフードデリバリーアプリもインストールしていない(Grabで出来るから)。

ライドシェアアプリとしては、東南アジアではこの2つが主力で8カ国トータルのシェアではGrabの方が高い。過去にGrabがUberの東南アジア部門を買収したことも起因してるかと。

2. タクシーと比較したライドシェアアプリの利点

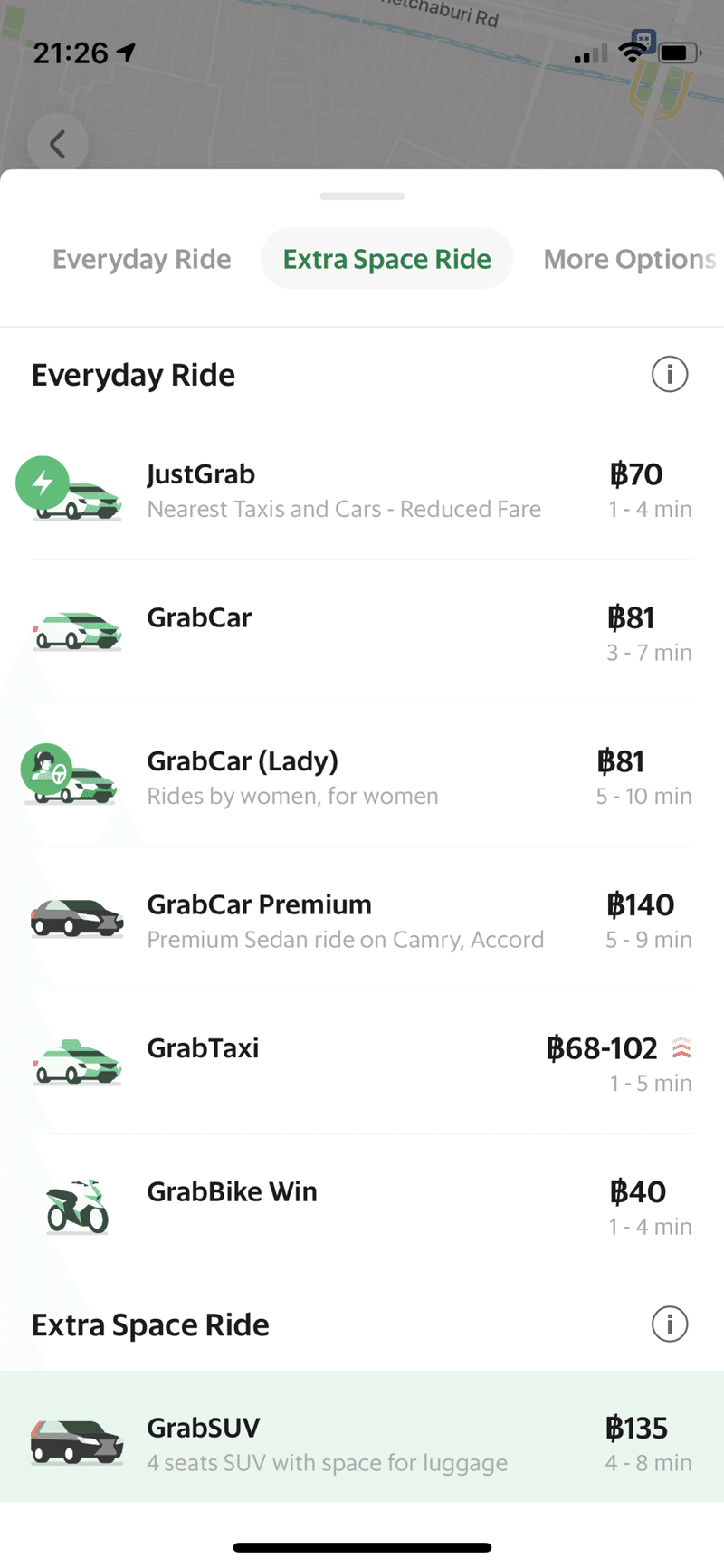

冒頭の話に戻って、タクシーに比べてGrabの方がコスト自体は少し高い感覚だが、なぜタクシーを使わず、ライドシェアアプリを使うのか5つの理由を挙げる。

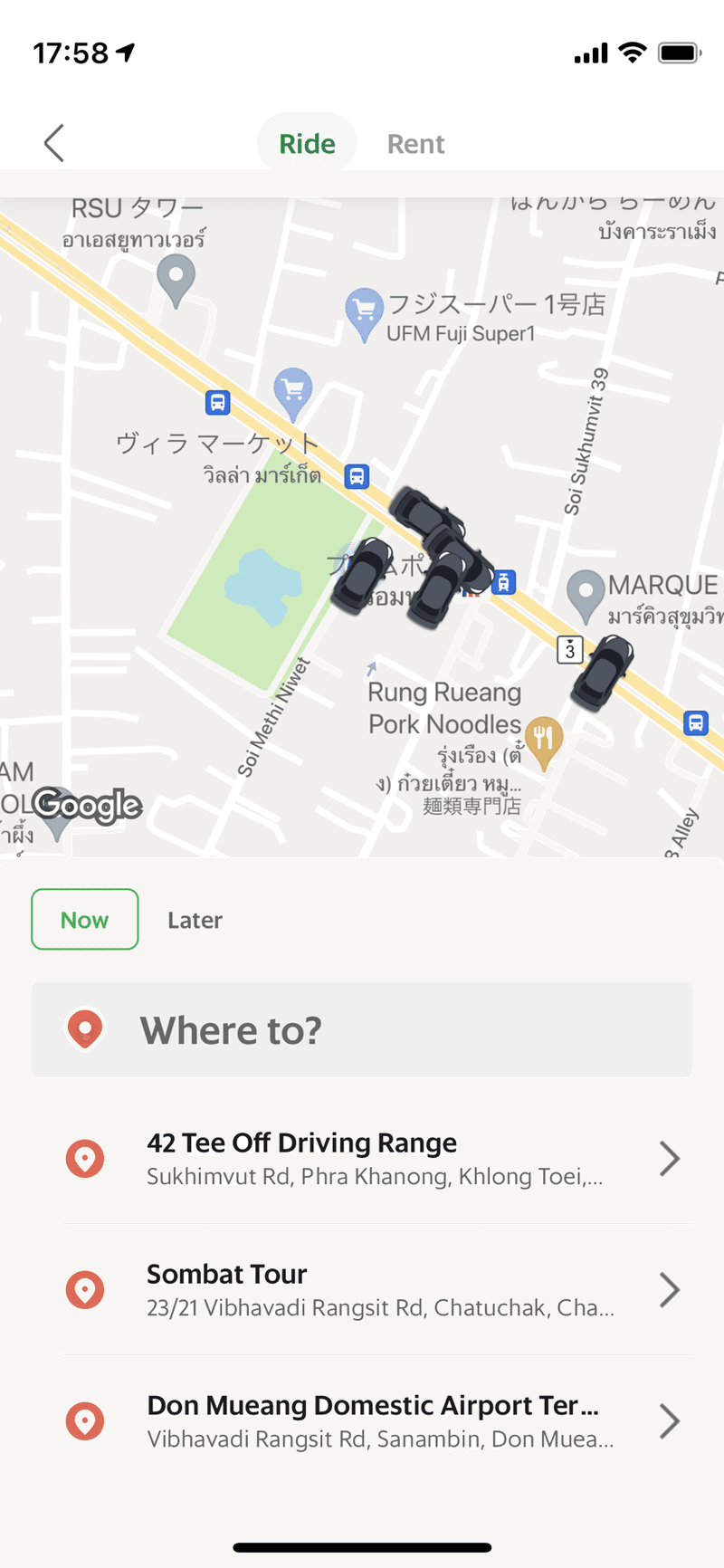

①何分後にピックアップしてくれるのかわかる: 周辺にどれくらいのドライバーがいるのか把握可能

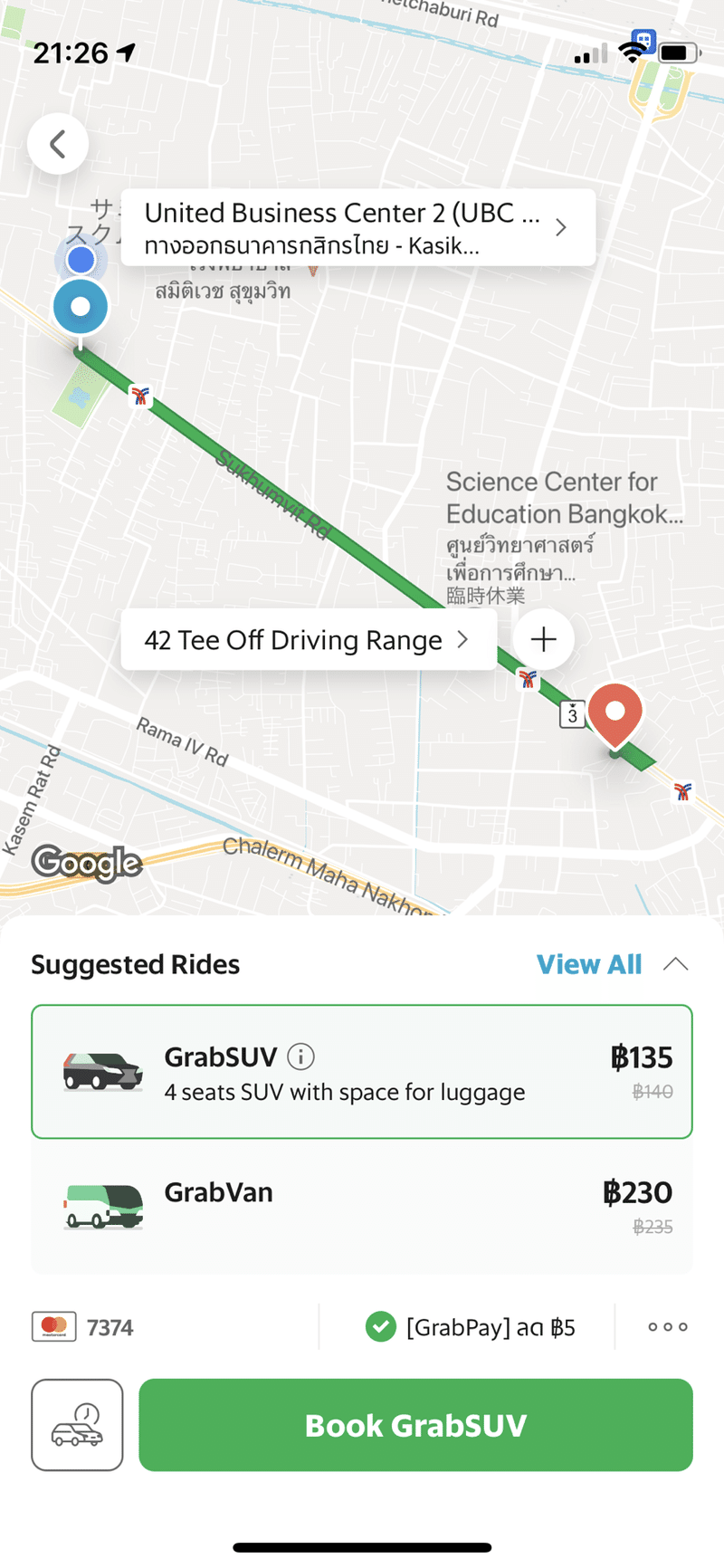

②行き先とピックアップ場所をアプリ上で指定できる: 言葉での説明不要

③乗車前からコストを把握できる: 高速道路等有料道路のコストも込

④現金不要: チップでまごつくこともない

⑤ドライバーの対応が良い: 評価とチップが起因

①: 雨天時や、急いでいる時、タクシーだとどこで捕まえることができるか分からない。タクシーランプが点灯しているのが乗れるのか、ただ消えているのか、利用可能なタクシーが事前に分からない。要はいつ自分が移動を開始できるのかわからない。

もちろんBTSから降りたすぐ下にタクシーが止まっていたり、バンコク市内だとタクシーの数がやたらと多いので、特にアプリを立ち上げる必要はないのだが。

タクシーでも送迎サービスがあると思うけど、そのアプリを探す労力を費やしていない。

Grabによるピックアップ時や到着場所のコミュニケーションが必要になった場合のアプリ上でのチャットに関しても自動翻訳機能がついており、何も問題なく対応できる。

②: 簡単なタイ語や英語で、大通り名やソイ(小道)を指定する事で行けない事はないが、特に新しい土地や、運転手との会話レベルが不確かな状態では不安が残る。挙句の果てにGoogle mapsで自ら誘導する事も有り得て、そこもまた言語の障壁が付きまとう。

③: コストが事前に把握できているのは割と重要ですね。

いつもタクシー代いくらくらいするんだろうって日本にいるときも思っていたし、渋滞とか遠回りされた時にタクシーメーターが上がって・・・、あと運転手が道を間違ってオーバーコストになることが確定して気まずい空気が車内に漂ったり、ありますよね。

日本のカーナビの精度は、ソフトウェアの更新頻度や技術力が優れているGoogleとか、GrabやGojekのようなテック企業には明らかに勝てないと思う。

東南アジア全般に言えることと思うけど、タイではカーナビ搭載されているタクシーは見たことがないし、タイ人が利用している一般車でもカーナビはなく、スマホをダッシュボード上に装着してGoogle mapsを使っている。

Grabの地図アプリはGoogle mapsとAPI連携しており、経路選択時にもライドシェアとしてGrabの選択が出てくるので、ルート最適性の観点でも安心感がある。

Google mapsの経路選択上にGrabが表示されるのはに利用者獲得としては大きいと思う。どういうインセンティブを双方でやり取りされているかは分からないけど。

④: チップを払う場合はスマートに払いたいですよね。

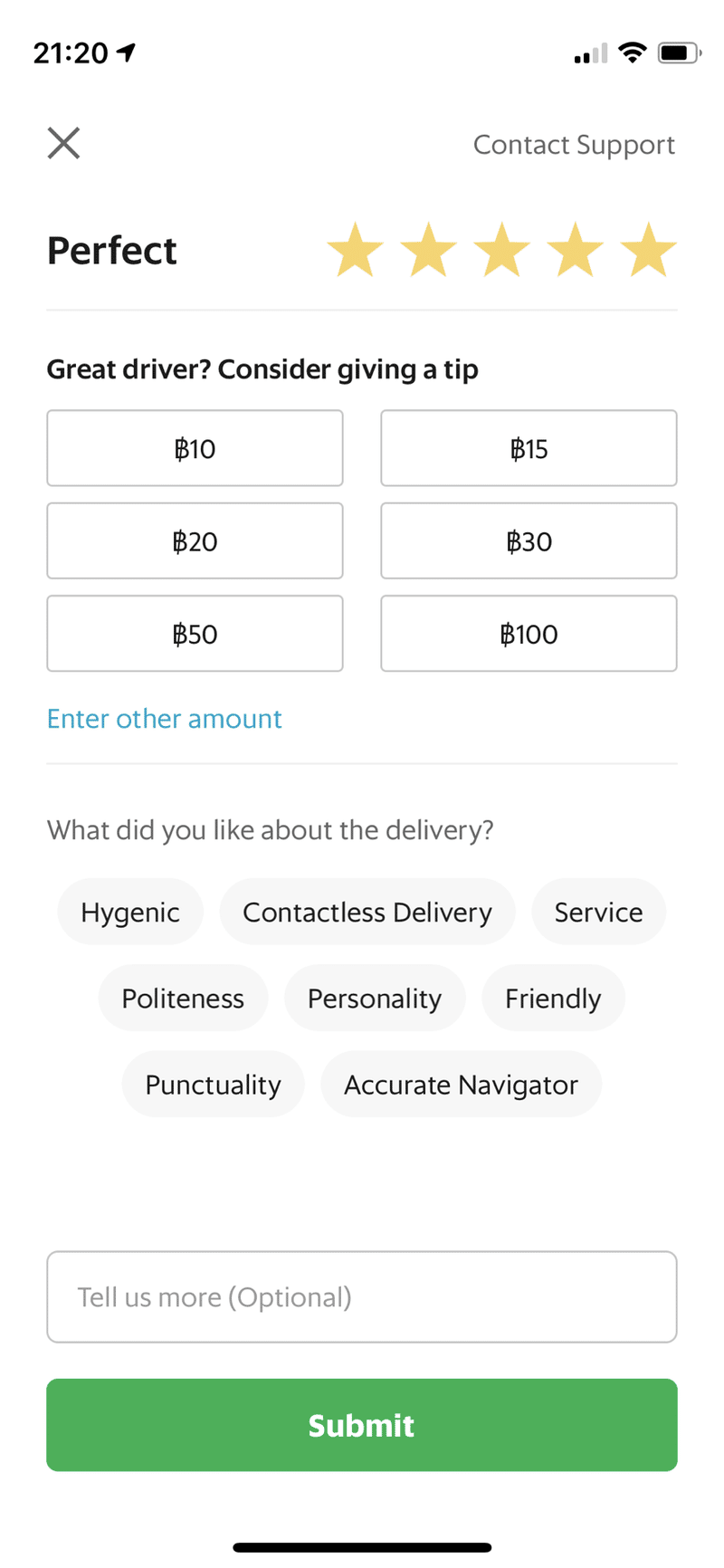

ちゃんと乗車後に運転手評価と共に、チップを払える項目が表示されます。

ケチりたいわけじゃないんですよ。サービスに対する価値以上のものに対してお支払いしたいんです。

⑤:④と連動するが、タクシーよりも圧倒的にドライバーの質が良いと感じる。

この理由として評価とチップが作用していると思う。評価についてはGrabからのそれなりのリワードが用意されていると思うし、ユーザーとしても、もし低評価のドライバーは避けたくなる。

フードデリバリーでも同じ仕組みで配達員の評価とチップはアプリ経由です。そもそもソーシャルディスタンス、非接触デリバリーにも最適ですね。同じく対応が良い印象です。おそらく汁がこぼれないとか、食事が傾かないとか丁寧な配達を心がけてくれているんだと思います。

3. ライドシェアビジネスを展開させる意義

学生時代の2001年に初めてタイに来たときは、もちろんこのようなGrab等のアプリはなく、学生の分際でタクシーに乗ることも気が引けたし、時間も存分にあったので、バスや鉄道を使って移動した記憶がある。トゥクトゥクも使いましたね。

上記②で記載した内容とも関連するが、言語的不都合や、スマートにどこにも移動できない事が旅の醍醐味的なものもあるし、行き先を伝えるために必死に現地の言葉をインプットして、それを握りしめながら会話して通じ合った時のあの嬉しさ、そういうものが思い出として残るのだと思います。

一方で、技術進化によって、消費者と供給者のマッチングが進み、これまで満たせなかった消費者ニーズを実現すべく新たなビジネスが生み出されている。

その一つが移動の利便性向上で、日本に比べるとタクシーやGrab等による移動コストは低く、今回記載したような利点を踏まえると、ますますこれらアプリは日々の生活の中で主要なポジションに位置付けられてくると思う。結果的にフードデリバリーや他の派生ビジネスの拡大も、膨大な顧客データを元に実現し易くなる。消費者としては日々使い続けるアプリのLINEのようにGrabを認識する。そこに便利な機能がソフトウェアアップデートの度に増えると、新たなアプリをインストールする事なくニーズを満たしてくれ、アプリはどんどん自らの事を学習して提案してくる。

日本には法規制上、現時点では今回取り上げたGrab等の本質的なライドシェアビジネス事業を行えないのは残念で、これはタクシー業界を守るという目的を日本は達成しているのかも知れないけど、他で派生する未来のビジネスの芽の取っ掛かりを摘んでしまっていると思われる。

世界における日本の技術力や先進性の相対的地位を下げるという意味で、重大な政策ミスを犯していると思う。

日本でもタクシー会社が行う配車アプリで同様のユーザーニーズを満たすと声はあるが、移動コストが重要なポイントで、それについては別の機会に考えてみようと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?