科学技術白書を読んで考える日本の研究

2022年9月1日に「株式会社POL」から「株式会社LabBase」への社名変更と新Purpose「研究の力を、人類の力に。」の発表がありました。

今回の発表をきっかけに少しでも「研究」について知ってもらえたらと思い、9月1日から1ヶ月間 #研究アドベントカレンダー を実施していきます。

この記事は、2日目の記事で、前日の記事は@KamoMichiakiの「我々は何者なのか。-We are LabBase.-」でした。

こんにちは!LabBase就職でカスタマーサクセスをしている服部(@asuki_labbase)です。

LabBaseにはインターン生としてJOINし、新卒で入社した1年目はPRを担当、それから現在までの2年半はCSをしてきました。

#研究アドベントカレンダー ということで、記事を通して「研究」について興味を持ってもらえたらと思い、どんな記事を書くかすごく悩んだ(悩みすぎてヨガをしている最中もこのことばかり考えて、あんまりすっきりできませんでした笑)結果、「科学技術・イノベーション白書」をベースに日本の研究の現状や課題、取り組みを紹介していくことにしました!

ちょっと長めの記事になりますが、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです!

0. 「科学技術・イノベーション白書」とは?

「科学技術・イノベーション白書」は文部科学省が毎年発表する科学技術・イノベーション創出に関する資料です。

広報をしていた頃、データに基づいて科学について話せるようになりたいと色々な文献を調べていた時に出会いました。

この資料、とにかく分厚いのですが、日本の研究を知るのに重要な情報がぎっしりと詰まっています。全てを紹介するのは大変なので、興味を持っていただきやすい部分をサマライズしてご紹介できたらと思います!

実際の資料はこちらから見ることが可能です。

1. 「研究力」はどのように測られるのか?

「日本は研究力が低下している」とよく言われるのですが、そもそも「研究力」はどのように測られ、比較されているのでしょうか。

主要な指標とされるのは論文指標で、論文指標の中にも大きく2つの種類があります。

①論文数

②Top10%補正論文数

注目度の高い論文に絞った論文数。注目度の高さは他の論文に引用されたかどうかで計測される。被引用回数が各年各分野で上位10%に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10となるように補正を加えた論文数。

2. 今の日本の「研究力」はどれくらいか?

実は日本の自然科学系のノーベル賞受賞者はアメリカに次いで世界2位。

この部分だけだと、日本の研究力はすごく高いように思います。

しかし、ノーベル賞受賞というのは、過去の研究の積み重ねが何十年もして評価されるかなり遅効指標。

じゃあ、先行指標はというとそれが1で紹介した論文数になるのですが、論文数で見ると、日本の研究力の低下が深刻な状態であるのがわかってきます。

20年前(1997-1999年の平均)と現在(2017-2019年の平均)の国際順位

論文数 第2位 ▶︎ 第4位 😨

注目度の高い論文数 第4位 ▶︎ 第10位 😨

上記のグラフを見ると、この20年間での中国の研究力の向上は目覚ましいですね。

3. なぜ日本の「研究力」は低下しているのか

数年前に科学技術白書を見たときはなかったような気がするのですが(気のせいかもしれない)、以下のグラフにある補足文章が非常に端的に日本の研究力低下の要因を説明しています。

・1980年代後半~1990年代の主な増加要因は、博士課程在籍者数や教員数の増加

・2000年代半ば~2010年の主な減少要因は、教員の研究時間割合の低下と教員数の伸び悩み

・2010年代の主な減少要因は、博士課程在籍者数や原材料費のような直接的に研究の実施に 関わる費用の停滞

要因:研究時間割合の低下

平成14年と平成30年を比較すると研究活動の割合は13.6%も減少しています。

研究者にとったアンケートでは、研究活動に使える時間が減っている理由としては、過重な教育負担と大学運営業務の二つを制約として答えている人が多いようです。

こう見えて私も元々は理系の大学院生だったのですが、先生は講義の準備や研究資金を集める部分に時間を多く割かなければならない状態で、(その上、私のような問題児も抱えることとなり)非常に大変そうな印象でした。

要因:博士課程在籍者数の減少

以下のグラフの通り、進学率、進学数ともに右肩下がりとなっています。

人口百万人あたりの博士号の取得者数を見てみても、あまり多いとは言えません。(イギリス、ドイツはすごいな・・・)

大学時代の友人や知り合いの中には、日本で博士進学をせず海外に行く選択をする人もいました。

一概に日本の環境が悪く海外が良いというわけではないと思いますが、海外は博士後期課程での研究活動に給与が支払われることもあり、日本の場合は給付型奨学金の審査に合格できるか次第で経済状況が変わるので、そういった理由から海外の研究環境に軍配が上がってしまうこともあるかなと思います。

(以下の本も日本の研究力の低下についてわかりやすくまとめられていておすすめです。)

4. 国としてどんなことに取り組んでいるのか?

課題は山積み。それに対して国はどういうことをしようとしているのか。

日本では、科学技術・イノベーション基本計画というのが5年ごとに策定され、それに紐づいて政策も打ち出されています。

実際にどんな取り組みをしているかについては、情報量が多く少しとっつきにくい内容も多かったので、私が気になった取り組みに絞って紹介しようと思います!

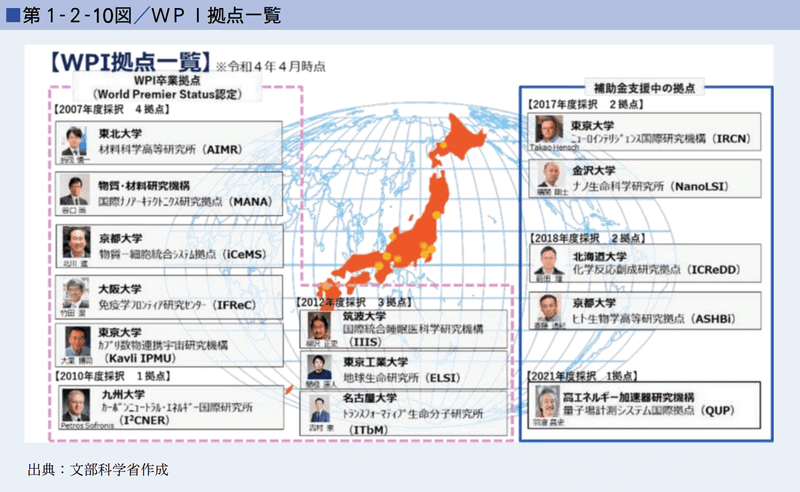

世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)

第一線の研究者が世界から多数集まるような優れた研究環境ときわめて高い研究水準を誇る「世界から目に見える研究拠点」の形成を目指すWPIというプログラムというのがあるようです。

LabBase就職でもインタビューをさせていただいた村山斉教授の所属されている東大Kavli IPMUもWPIとして上記の画像に載っています!

私の出身大学である名古屋大学(しかも専攻していた生命科学系)でもWPIがあります!

大学ファンドの創設

10兆円ファンドのニュースが広まった当初は社内でも「おおおおー!」という声が上がった記憶があります。

欧米の主要大学の中には、数兆円規模のファンドを形成し、その運用益を活用して、 研究基盤や若手研究者への投資を拡大している事例があることから日本もついに踏み切った形ですね。

最近だと支援期間が25年(長い!すごい!)になるニュースも。

博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大

「2025年度までに、生活費相当額を受給する博士後期課程学生を従来の3倍に増加(修士課程からの進学者数の約7割に相当)」という目標が掲げられているようです。

それに基づいて「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」や「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」など博士人材の経済的支援とキャリアパス整備の取り組みが進められています。

日本では博士進学に不安を感じる方が多いので、こういった支援が拡充することはとても良いことだと思います!

女性研究者の育成と活躍促進

「そもそもなぜ日本は理工系に進む女性が少ないのか?」

この問いに関してはいくつかのコラムで掘り下げられていて、興味深い内容ばかりでした。

「多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析」プロジェクトというものがあるようで、その分析からの示唆では、日本ではジェンダーによる能力差があるとは考えられていないものの、理工系の能力は男性的だと考えられており、学問分野に女性向き・男性向きのイメージが色濃くある影響が大きいということでした。

個人的に、理系に進む女性が少ない問題をなんとかしたいと思っているのですごく勉強になりました。

ムーンショット型研究開発制度

ムーンショット型研究開発制度は、超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)を国が設定し、挑戦的な研究開発を推進する国の大型研究プログラムです。

実際にどんな研究テーマがあるか少しみてみたのですが、社会課題に根ざしているというだけあって、研究内容もわかりやすそうでした。

時間がある時にそれぞれのテーマについて詳しく調べてみたいと思います。

戦略的イノベーション創造プログラ ム(SIP)

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は、総合科学技術・イノベーション会議が、社会的に不可欠で日本の経済・産業競争力にとって重要な課題を決定し、府省連携による分野横断的な取組を、産学官連携で、基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で推進するプログラムです。

例えば・・・

・災害情報を関係機関で速やかに共有し、関係者がそれに基づいた活動を実施するための基盤的防災情報流通ネットワークの社会実装

・自動運転システムによる安全な走行のために必要となる情報を自動運転車に配信するダイナミックマップなどの社会実装

・量子暗号・通信技術を用いて、第三者が絶対に解読できない形で重要データを通信・保管・二次利用する機能の実現を目指す取組

・正確な画像診断・病理診断補助など、AIを最大限活用して医療従事者の負担軽減を図ることでより丁寧な患者対応を目指すAIホスピタル

ふむふむ、ムーンショットは社会課題なのに対して、SIPは経済・産業競争力中心なのがなんとなく伝わってくる気がします。

ここで紹介したのはほんの少しで、実際の資料にはもっと多くの取り組みが紹介されていました。

アンテナを張っているつもりの自分でも知らないことが多く、すごく勉強になりました。

5. まとめと感想

研究領域の課題については、実体験もあり、こういった文献での情報も含めて知っていることが多かったのですが、今回調べていく中で、国としてどんな取り組みをしているのかを知ることができたのはとても大きな学びでした。

「研究に関する負を解消したい」と思っている人が、省庁や大学などいろんなところにいることも改めて感じました。

そういう思いのある人をもっともっと増やしたい。そのためには、研究領域に関わる人以外にも研究について知っていただく必要があります。

「研究」と聞くと、「難しそうであまり興味がない」と感じる人も少なくないと思います。

ただ、自分の身の回りを見渡すと、研究や技術によって創造された便利なもの、必要不可欠なもので溢れており、そういった意味ではどんな人も身近なところで「研究の力」の恩恵を受けているのではないかと思うんです。

そんな多くの可能性を持つ「研究」には課題が山積みです。

LabBaseはPurposeである「研究の力を、人類の力に。」の実現に向け、そういった課題を解決していく会社です。

もしこの記事を見て少しでも「研究の力」に貢献したい!と思っていただけたら、ぜひ一緒に働けると嬉しいです!(外から応援してくださる方も大募集!笑)

⭐️最後に⭐️

ミートアップを開催します!

代表加茂が登壇します!ぜひご参加ください!

Meetyも公開しています!

このnoteを見て、少しでもLabBaseや私に興味を持っていただけたらぜひお話ししたいです!

ここまで読んでいただきありがとうございました☺️

広報の勉強のための書籍購入にあてたいなと思います! もっとPOLの魅力をを発信したい!!!