穂積重遠博士の帝人事件弁論

NHK朝ドラ「虎に翼」で、主人公猪爪寅子の父直言が連座した大疑獄事件「共亜事件」。直言の弁護を引き受ける弁護士がなかなか見つからない中、寅子の恩師穂高先生が自分が弁護人になろうと名乗りをあげてくださったことに感激した方も多数いらっしゃることと思います。

穂高先生のモデルである穂積重遠博士も、民法がご専門でありながら、共亜事件のモデルである(と思われる)帝人事件で、これに連なって起訴された友人、大蔵省大久保偵次銀行局長の特別弁護人を、帝大同期卒業生101名を代表して務められました。

特別弁護人というのは、弁護士資格をもたない弁護人を言いまして、裁判所の許可を得て選任することができます(旧刑訴法第四十條「辯護人ハ辯護士中ヨリ之ヲ選任スヘシ 裁判所又ハ豫審判事ノ許可ヲ得タルトキハ辯護士ニ非サル者ヲ辯護人ニ選任スルコトヲ得」)。

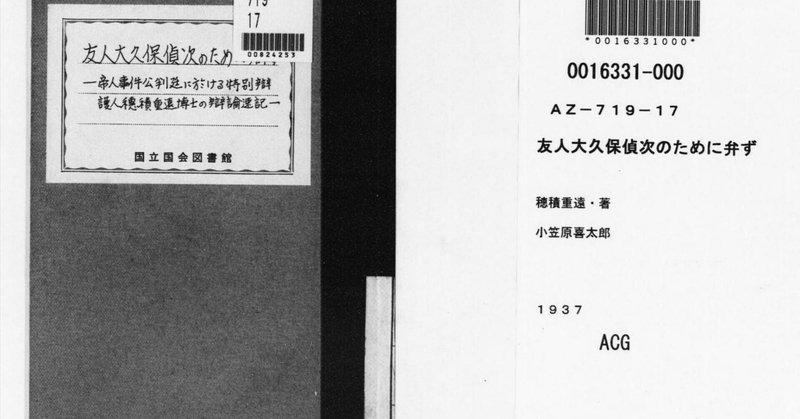

穂積博士の帝人事件弁論は国立国会図書館デジタルライブラリーで公開されており、全て閲覧することができます。

友人大久保偵次のために弁ず : 帝人事件公判廷に於ける特別弁護人穂積重遠博士の弁論速記 | NDLサーチ | 国立国会図書館

「虎に翼」5月2日放送の第24話では、穂高先生が、検事に対して、自白以外の証拠検証があまりにお粗末ではないかと、さらに、革手錠の利用による自白の強要は人権蹂躙であると、厳しく糾弾するシーンがありました。

この弁論を読みましたら、穂積博士も、自白については、非常に興味深い弁論を展開されていましたのでご紹介したいと思います。

(※以下読みやすさのため新字体に改めている箇所があります)

穂積博士は、自白について、自白を得る目的で被告人を訊問すべきものか、すなわち被告人は証拠方法か、という刑事訴訟法上の論点について、自分は刑事訴訟法は専門外だが、一つ引用したいとして、林頼三郎博士が、大正11年刑事訴訟法の注釈書「刑事訴訟法要義」で展開した学説を紹介します。

穂積博士の紹介を要約すると、以下のごとくです。

林博士は、同書において、「旧法では被告人に証拠方法たる地位と訴訟当事者たる地位を認めていたが、今回の新法においては、被告人にもっぱら訴訟当事者たる地位を認め、証拠方法たる地位はこれを認めないこととした、被告人の地位に対する一大革新がなされたのである」と解説され、その理由は、①犯罪の嫌疑を受けた者に自己の不利益になることを告白させることは酷であり、これを義務として科すことは適当でない、②被告人の口から証拠を得ようとするときは、往々にしてこれに注力しすぎてしまい弊害が生じる、③裁判・検察の任にある者の能力と自由心証主義からすれば、被告人の供述を強要しなくとも、真実発見に支障はないはずであるからであるとされている。

そして、大正刑訴法134条「被告人ニ對シテハ被告事件ヲ告ケ其ノ事件ニ付陳述スヘキコトアリヤ否ヲ問フヘシ」は、被告人に対する訊問は陳述せよと求めるものではなく、陳述するか否かは被告人の自由であり、被告人は陳述の義務を負わない、これは新法が被告人に証拠方法たる地位を認めずして、当事者たる地位のみを認めたことを明かにした条文であり、被告人訊問は被告人をして防御権行使の機会を得させることを目的とし、証拠を得ることを目的とするものではないことを明らかにした、被告人の訴訟上の地位に関する新法の主義を表す重要規定であるとされる。

さらに、同法135条「被告人ニ對シテハ丁寧深切ヲ旨トシ其ノ利益ト爲ルヘキ事實ヲ陳述スル機會ヲ與フヘシ」は、被告人は犯罪の嫌疑を受けたことでただでさえ精神状態が落ち込んでいる上、知識経験もないのであるから、これに粗暴で冷酷な態度で臨めば、被告人は、自己の利益となるべき事実を陳述できず、防御権の行使を全うすることはできないのであるから、被告人の訊問においては丁寧深切を旨として十分に防御権を行使させなければならないことを定めた規定であるとされている。

ここで、穂積博士は、確かに、今紹介した林説は通説ではない、しかし、刑事訴訟法の進むべき方向を指し示すものとしてすこぶる面白い、と述べられた上で、このような進歩的思想の持ち主である林博士が検事総長として取り上げられた今回の事件で、検察当局の取調べ振りが、進歩的刑事訴訟法の精神に反するものとして轟々の非難を受けるとはなんたる皮肉でしょうか、と述べられます。

そうなんです。

実は林頼三郎博士は、昭和7年から検事総長を務めており、この帝人事件が起きた当初、まさに検察トップの地位にあったのです(ちなみに、公判が進んでいた当時には、廣田内閣における司法大臣の地位にありました)。

これだけでも、十分な検察に対する当てこすりをしてるわけなのですが、

穂積博士はさらに、

まあそうは言っても、これは林博士が学者として書かれたもので、検事総長としての立場から訓示されたものじゃないんで、検事諸君が林説に従う義務はないですが…と前置きした上で、

「そこで私は本物の検事総長訓示を持ち出しましょう」

として、大正3年5月18日になされた、以下の検事総長訓示を引用します。

職務に熱中するの極、時としては思慮の沈静を失し、慮分の公平を欠くに至ることあるを以て、其事を執るに當りては三たび思を致さざるべからざるなり、偏見を去り、予断を避け、穏健中正の心を以て事に臨み、其実情を得るを以て念とせざるべからず云々、

不利の供述を過信して、之に関係ある証憑、殊に物証の取調に於て徹底を欠くに至っては、単に態度の公平に於て欠くる所のものあるのみならず、執務の労練と用意の周密と両つながら備具せざるの譏りを免れざるべし。又況んや為に事実の判断を誤り無辜を糾弾するが如き事あらば、民人の権利利益を尊重すべき趣旨に反するは勿論、職務の威信を害すること実に大なりとす云々、

殊に被嫌疑者の取調に際しては、罪跡の確定するに至る迄はなお清白の人を以て遇せざるべからざれば、其品格を毀傷し、又は自由意志を抑制するが如き嫌ある行為は断じて之を避けざるべからず。加之、世人をして己むべからざる疑惑を其間に容れしむるが如き処置を為すは、其実何等背法の点なしとするも、特に必要ある場合の外は勉めてこれを避けんことを要す。蓋し公明正大は実に是れ司法の生命にして、独り実質に於て其趣旨を具有すべきのみならず、其形貌も亦能く之に副はんことを期すべきなり云々、

検事の職たる、帰主する所は社会の安寧秩序を保ち、国利民福を図るに在り、故に能く世態の変動を審らかにし、人心の趣向を察し、以て事に当り宜しきを制せざるべからず、故に独り自ら高うして社会の実際と相背馳すべからざるは勿論なりと雖も、亦間巷の言談に聞きて平允の考慮を欠き、其自ら主とする所を失うが如きことあらば、是実に職を辱しむるの甚しきものにして、世論の底裡を究めて而も能く世論の表に卓立するの概なかるべからざるなり。万一事の世に喧伝せらるるものあるに当り、徒に功名を競ひ、声聞を求め、矯激の行動に出で、世論に雷堂し、又は徒に世の視聴を聳動せむとするが如きあらむか。職務の神聖権威両つながら失墜するに至らむ。故に平素力を其本を養ふに致し、事あるに至りては絶えて外議の為に揺動せらるることなく、毅然として職務の本領を守持せざるべからざるなり。

穂積博士は、これを長々引用した上で、

えっ、検事総長の訓示に消滅時効はないですよね?

24年前の訓示でも現在の検事さんにとって金科玉條でなきゃならないですよね?

もしかして本件に関係された検事の皆さんはこの訓示をご存知なかったですかね?

もしご存知でしたら、自分はこれに全く違反するところはなかったと良心から断言できますかね?

と、もう煽りに煽ります。

めちゃめちゃ面白いので、この部分だけでも是非原典に当たってみてください(デジタルライブラリーのコマ番号37/54あたりからです)。

あ、最後に問題です。

帝人事件が起きる24年も前に、このような格調高い訓示をしていた検事総長は一体誰でしょう

答え:平沼騏一郎

穂積博士、性格悪すぎない?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?