宮沢賢治の宇宙(16) 銀河鉄道はアルビレオ観測所で一休み

「もうこゝらは白鳥区のおしまひです。ごらんなさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。」

宮沢賢治の童話『銀河鉄道の夜』には印象的な場面がたくさんある。その一つがアルビレオ観測所だ。銀河鉄道が白鳥区を過ぎようとすると、アルビレオ観測所が見えた。

「もうこゝらは白鳥区のおしまひです。ごらんなさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。」 (『【新】校本 宮澤賢治全集』第十一巻、筑摩書房、1996年、148頁)

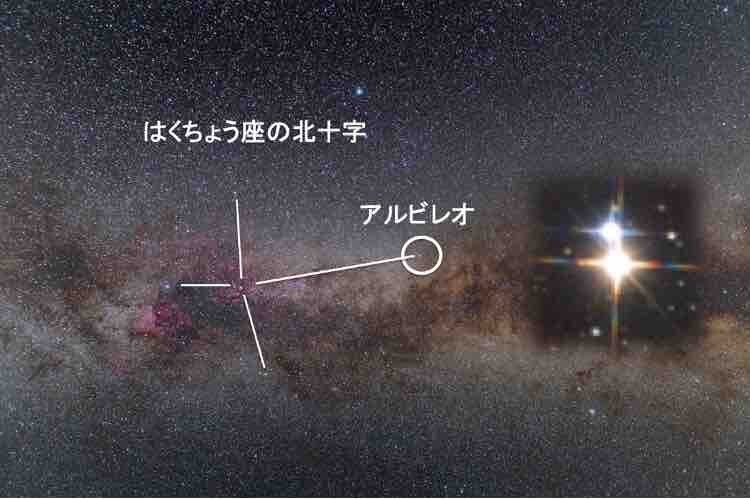

観測所の名前 “アルビレオ”は、はくちょう座のβ星(星座で二番目に明るい星)の名前だ(図1)。

アルビレオは二つの星から成っている。「はくちょう座」β1星とβ2星。それぞれアルビレオAとBと呼ばれることもある。では、二つの星は、いずれもアルビレオなのだろうか。じつは、そうではない。はくちょう座β1星(アルビレオA)のみがアルビレオと呼ばれる。これは、いろいろ混乱が起こることを憂慮して、国際天文学連合が2016年に決めたことだ。

サファイア色とトパーズ色の星

賢治の見たアルビレオの景色は豪華だ。

窓の外の、まるで花火でいっぱいのやうな、あまの川のまん中に、黒い大きな建物が四棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に、眼もさめるやうな、青宝玉(サファイア)と黄玉(トパーズ)の大きな二つのすきとほった球が、輪になってしづかにくるくるとまはってゐました。

この文章を読んだとき、「さすが、石っこ賢さん!」と思った。子供の頃から石や鉱物が大好きで、外に出るときは石を割るための金槌を持ち歩いていたという。星の色を表現するのに宝石の名前を使うのも頷ける。

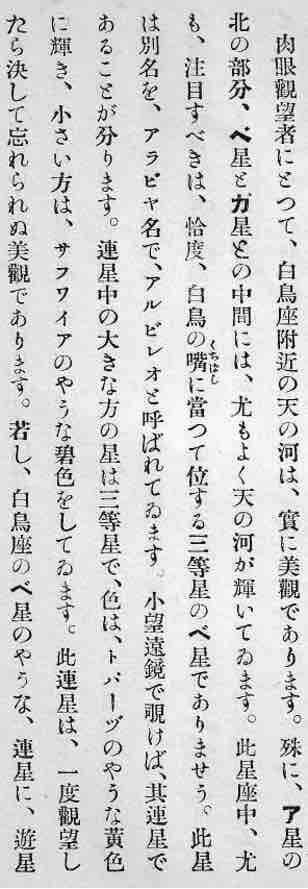

ところが、先日、少し違う考えを持つに至った。賢治は中学二年の頃から宇宙に関心を持つようになった。賢治がよく読んでいた天文書は『肉眼に見える星の研究』(吉田源次郎、警醒社、1922年)であった。最近、ようやく古書店でこの本に巡り合い、手に入れることができた。大半は星座や星の説明に当てられた本だ。「はくちょう座」の項目を読んで驚いた。なんと、アルビレオの説明にトパーズとサファイアが使われているではないか!(図2)。

この本の出版は1922年。『銀河鉄道の夜』の第一次稿が書かれたのは1924年。ひょっとしたら、賢治はアルビレオの説明は自前のアイデアではなく、『肉眼に見える星の研究』から得たのだろうか? この疑問が頭をもたげた。

しかし、待てよ。吉田源次郎はどうしてアルビレオの説明にトパーズとサファイアを使ったのだろうか? 自分で思いついたのだろうか? 今度はこの疑問に苛まれた。

その疑問を解消してくれたのは別の一冊の本だった。こちらも古書店で見つけた。タイトルは『夜の魂 天文学的逍遥』(工作社、1988年)(図3)。

著者のチェット・レイモは米国の作家だが、天文学を含む博物学をモチーフにした作品を書いている。この本の第13章「色彩の甘言」に次の文章を見つけた(202頁)。

リチャード・ヒンクリー・アレンの『星の名、その伝承と意味』という本は、アルビレオを「トパーズの黄色とサファイアの青」と形容している。

またしても、トパーズとサファイアが出てくるではないか! この本の出版は1899年。吉田源次郎はこの本を読んだのだろうか? ただ、日本語に翻訳はされていないので、原著を読むしかないのだが。

アルビレオの真実

さて、話をアルビレオに戻そう。アルビレオは確かに美しい二重星だ(図1)。しかし、連星かどうかは確認が必要だ。連星は実際に二つの星が近くにあり、お互いの重力圏内に入っており、重心の周りを公転運動している。しかし、二重星は連星の場合もあれば、そうでない場合がある。

アルビレオが連星かどうか、長い間、論争状態が続いていた。連星かどうかを見極めるには、いくつか確定しなければならない事がある。

太陽系からほぼ同じ距離にあるか

天球面上での移動方向や速度は同じか

連星として軌道運動しているか(つまり、重力的に結びついているか)

これらを調べる必要があるが、じつはそう簡単ではない。しかし、最近になって精密に星の位置を測定する宇宙望遠鏡 GAIA が活躍しだして、アルビレオの正体がわかった。残念ながら連星ではなく、たまたま同じような方向にある二重星であることが確定したのだ。2018年の夏のことだ。

GAIAのデータで測定されたアルビレオAとBまでの距離は、それぞれ324光年と389光年となった。65光年も離れていては、とても連星を作れない。太陽に一番近い星はケンタウルス座α星だが、距離は4.3光年である。ご存知のように太陽とケンタウルス座α星は連星とはなっていない。また、GAIAのデータを使うと固有運動(天球面上での動き)も測定できる。アルビレオAの固有運動は南南東へ1年間当たり16.66ミリ秒角である(1秒角は1/3600度)。一方、Bのそれは西南西へ1.14ミリ秒角。つまり、二つの星は異なる方向へ、異なる速度で動いていたのだ。二つの星は明らかに独立した星だ。

では、先ほど見たアルビレオの説明は誤っているのだろうか。アルビレオが連星ではなく、単なる二重星なら、明らかに間違っている。ところが、そうでもない。アルビレオは、実際には、かなり複雑なシステムなのである。なぜかというと、アルビレオAのすぐそばにアルビレオAcと呼ばれる星があるのだ(表1)。

天球面上での距離は0.000346光年しか離れていない。そのため、この二つの星は連星とみなされている。そして、面白いことにアルビレオAcのスペクトル型はアルビレオBと同じB8型である。つまり、青白い星なのだ。

賢治はトパーズ色とサファイア色をした星を見ていた!

『銀河鉄道の夜』にある賢治の文章を、もう少し先まで読んでみよう。

黄いろのがだんだん向ふへまはって行って、青い小さいのがこっちへ進んで来、間もなく二つのはじは、重なり合って、きれいな緑いろの両面凸レンズのかたちをつくり、それもだんだん、まん中がふくらみ出して、たうたう青いのは、すっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄いろな明るい環とができました。

説明はさらに続く。

それがまただんだん横へ外れて、前のレンズの形を逆に〔繰〕り返し、たうた-うすっとはなれて、サファイアは向ふへめぐり、黄いろのはこっちへ進み、また丁度さっきのやうな風になりました。

これは連星をなしているアルビレオAとアルビレオAcで予想されることだ。賢治はアルビレオAc の存在を知っていたのか! 賢治はやはり、トパーズとサファイア色をした星を見ていたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?