なぜ世界中のビジネスがシンガポールに集まるのか現地で聞いてみた~part1

日本の東京都23区ほどの大きさしかなく、人口も500万人程度しか住んでおらず、さらには歴史も60年弱くらいしかないにもかかわらず、日本の1人当たりGDPの2倍もある国があるとしたら?

そうシンガポールは規模は小さいながら、1人当たりGDPとしては世界5位となる72,795ドルとなり、今でも金融大国としてばく進中です。

「なぜこんなに小さな国で、人も土地も資源も歴史もない国がここまで成長できたのか」その原因を解き明かすためシンガポールへ視察してきましたのでご紹介します。

シンガポールの概況

まずシンガポールの概況を示すとこんな感じです。

1965年にマレーシアから独立してまだ60年弱しか経っていない若い国です。面積も東京23区ほどしかなく、主要エリアとなると地下鉄で20分も乗れば端から端までいけてしまう狭さです。その狭い土地の上に約500万人の人が住んでいるのですが、中華系やマレー系インド系といった様々な人種の方々がそれぞれの文化を持ち込んで融合して生活しています。言語も文化も入り混じりながら新しい文化を作り出しているイメージでした。

こんなに小さな国で人も歴史もないこの国が、こんなに短期間で一人当たりGDP世界5位まで登りつめた理由は何なのか?その理由を肌で感じるのが今回の視察の目的の1つでした。

物流と金融のショッピングモール

シンガポールにはビジネスとマネーをショッピングモールのように呼び込む仕組みが天才的に整っています。

物流のハブ

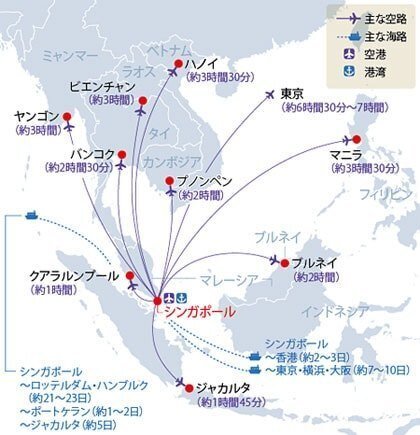

まず、下の地図を見てみてください。

このようにシンガポールは東南アジアの諸国に非常にアクセスがしやすい立地となっています。

そのため、ショッピングモールをイメージしてもらうとわかりやすいのですが、フルーツを売りたいと思ったときにその辺の商店街に出店するのとショッピングモールに出店するのでは、多くの人が来店するショッピングモールに出店した方が多くの人の目に留まりやすく効率的なのは否定のないところでしょう。

ショッピングモールがシンガポール、お客様が世界中のビジネスやマネーと置き直してみるとシンガポールの経済の縮図が適切に表現できます。ショッピングモールとシンガポール、、なんか似ていますし。

東南アジアで勝負しようと思ったときに、直接アプローチするよりもシンガポールを一枚かませた方が特だと思わせる仕組みを築きました。(詳細は「法人が集まる」の章にて)

金融のハブ

金融についても同じくショッピングモールの仕組みで世界中からマネーが集まります。アジア各国へのアクセスの良さや、無関税の自由港であった背景から、国際的に貿易・金融市場を大幅に発展させることに成功します。また、製造業の発展やインフラ整備のための資金供給のために1968年にシンガポール開発銀行が設立されます。1984年にはシンガポール国際金融取引所が設立されて、多彩な金融商品が提供されるようになり、国際的にもトップクラスの金融商品が集まっています。また、国際的にはタックスヘイブン(租税回避地)として認識されています。アジアのトップというよりも、アジアの「中枢機能の1つ」という位置づけのようです。

法人が集まる

なぜ多くの外国企業がシンガポールに法人を設立するのかと言えば、まず法人税の低さにあります。シンガポールの法人税率は17%と日本の約半分です。他にも所得税も最大24%で、これもまた日本の約半分です。さらには受取配当(インカムゲイン)も譲渡(キャピタルゲイン)についても非課税ということがとても大きな節税効果をもたらします。

この税制メリットを活かして、アジアの統括拠点として多くの外国企業がホールディングス会社をシンガポールに設立しています。そしてアジア諸国に事業会社を作り、ホールディングス会社に各事業会社を連ねる事により各国で出た利益をシンガポールに効率的に集めています。政治そして経済状況が安定しているシンガポールは、利益を留保しておくのに最適な国なのです。

人材が集まる

物流や金融を世界中から集めるシステムの裏側には、このシンガポールという国が優秀な人材を誘致する仕組みが裏で支えています。

シンガポールに住むためには就労ビザ等を取得する必要がありますが、これには年収制限があります。40代だと月収1,050ドルつまり約100万円以上ある方でないと就労ビザは下りません。

それだけ稼ぐ優秀な人材が集まり、さらにシンガポールは所得税が累進課税でも最大24%と日本の約半分です。このような税制メリットを与えることで優秀な人材がシンガポールに根付いてくれるような仕組みを作っているのです。私が現地居住の日本人(金融系)に聞いた話によれば、その会社ではボーナスは会社の株式で現物支給されるようです。上述の通り配当金も非課税であり株式の譲渡益も非課税です。これらの税制メリットをフルに享受することにより、多くの優秀な人材の心をがっちりとグリップすることに成功しています。

つまりは、優秀な人材がいい客様(富裕層や優良な会社)とビジネスを行うため、経済としての成長が桁違いなのでしょう。

他人のふんどし作戦

「なぜこんなに小さな国で、人も土地も資源も歴史もない国がここまで成長できたのか」この答えは、シンガポールという国が誕生したときから、徹底した他人のふんどし作戦を実行してきたからでしょう。

シンガポールは自力での成長は「ヒト・モノ・カネ」すべての面で難しいと判断して、徹底して外貨をどうやって取り込んでいくかを考えました。そして、その仕組みとして上述したような取り組みを実に見事に成功させました。

シンガポールのかげり〜物価と不動産の高騰

そんなシンガポールも弱点がないわけではありません。物価や不動産価格の高騰により税金が安くても生活コストが高すぎて出国する人も少なくないようです。

特に不動産は異常で、賃貸相場がこの1年間で30%程度も上昇しているようです。要因はコロナでインドなどの外国人建設関係の人材が入国できず工事が1年程度遅れたことにより供給が追いついていないことが起因しているとの見方があるようです。ただ、それだけであれば供給が追いついてきたら、また元の相場に戻るのかといえばそういうわけにはいかず、やはり今の高騰した家賃相場が続くと見られています。

もともと総じて日本の大手町並みの賃料であるため、それが1年間で30%も上がってしまうというのですから、さすがに超富裕層以外にとっては考え物です。

上のようなコンドミニアムしか基本的には外国人は買えないようなのですが、この購入時に外国人が購入する場合には追加印紙税という謎の税金が30%も上乗せされます。(そして、この追加印紙税が60%に引き上げられるようです。2023/4/27追記)例えば2億8000万円の2BED(2LDKのような感じ)の部屋を購入する際には、これに追加印紙税8400万円を含む付随費用1億円がかかって総費用としては約4億円かかってしまうということです。中国などの資本が一気に入ってこないようにするための施策のようです。そのため投資利回りは2~3%程度となっており、投資不動産市況は微妙なところのようです。

しかしそれでもやはりシンガポールの躍進はまだまだ続いていきそうな勢いは感じました。

鮮やかで

可愛げな

白昼夢を見た

inシンガポール

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?