薩摩のサムライ留学生

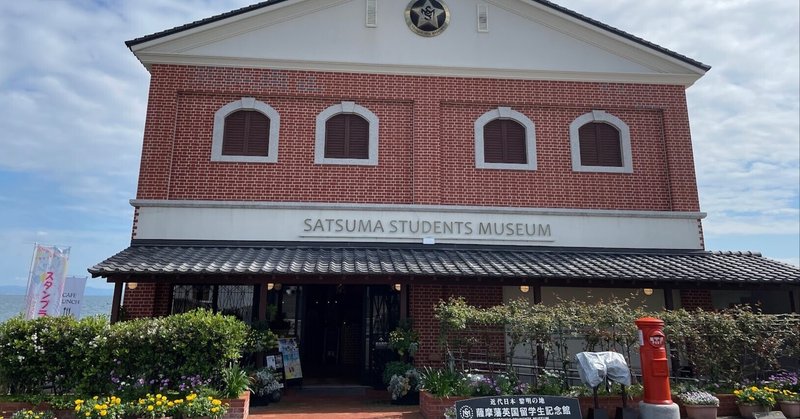

鹿児島のいちき串木野市にある、薩摩藩英国留学生記念館を訪問しました。観光客のほとんどいない小さな漁港の海沿いに建てられた洋館は、鎖国の時代にあって、薩摩藩から世界に羽ばたく人材を作るきっかけになった留学生を記念して作られたものです。江戸時代を終わらせ、明治を作っていった鹿児島の侍たちは、幕府には内密のままで19名の若者を海外に送り、文明開化の礎となる西洋の技術を学ばせようとしたのです。その中には後に文部大臣となる森有礼や、東京大学の前身を作った畠山義成や、外交官として条約改正に取り組んだ寺島宗則、大阪商工会議所を作った五代友厚などの、そうそうたるメンバーの中で最年少の13歳で海を渡ったのが、長沢鼎(かなえ)でした。

留学生記念館の案内人の方は、大変親切に館内を案内し説明してくれました。なぜ鹿児島港ではなく人里離れた場所から出航したのかを聞くと、薩摩藩の計画による留学ではありましたが、当時の江戸幕府にとっては密出国だったからです。長沢という名前も「変名」と言い、本名ではありません。名前を変えることで、幕府に追求された時にも言い訳ができるようにしたのでした。19名全てが変名で海を渡ったのですが、本名に戻さなかったのは、長沢鼎と後に日本海軍の礎をつくった松村淳蔵だけでした。

長沢は英国でも成績優秀者として勉学を続けた後、ニューヨークに渡ります。ここで出会ったのがブドウ栽培でした。その後、カリフォルニアのサンタローザの広大な土地でワインを作り始めます。アメリカの禁酒法があった時期でも経営を続け、何度か火事にも見舞われながらも、カリフォルニアを代表する農業経営者、バロン・長沢と呼ばれるようにもなります。

作家の渡辺正清さんの自宅を訪れた時にいただいた「カリフォルニア・ワインに生きた薩摩の士」という本を読んでいたので、長沢の知識は少しはあったものの、多くの資料からいろいろなことを学べる記念館です。ガイドには地元のボランティア中学生もいて、とても一生懸命に説明してくれました。

1983年に日本を訪れた当時のレーガン大統領は、国会で長沢の名前を挙げて、日米に多くの功績をもたらしたことを賞賛しました。とは言え、日本では長沢を知る人が多くないのは残念です。鹿児島中央駅前には、「若き薩摩の群像」という19名の像ががあります。この中でブドウを持っているのが長沢です。

2017年に起きた山火事で、長沢ゆかりの醸造場も焼けてしまいましたが、その焼け跡から一本の日本刀が焼けずに残ったという話を聞きました。長沢の刀でした。アメリカに骨を埋めても、心は薩摩のサムライであったのだと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?