【あなたの知らないパンダの世界】古代中国の伝承に残るパンダのような不思議な動物とは? 文献からたどるパンダの足あと

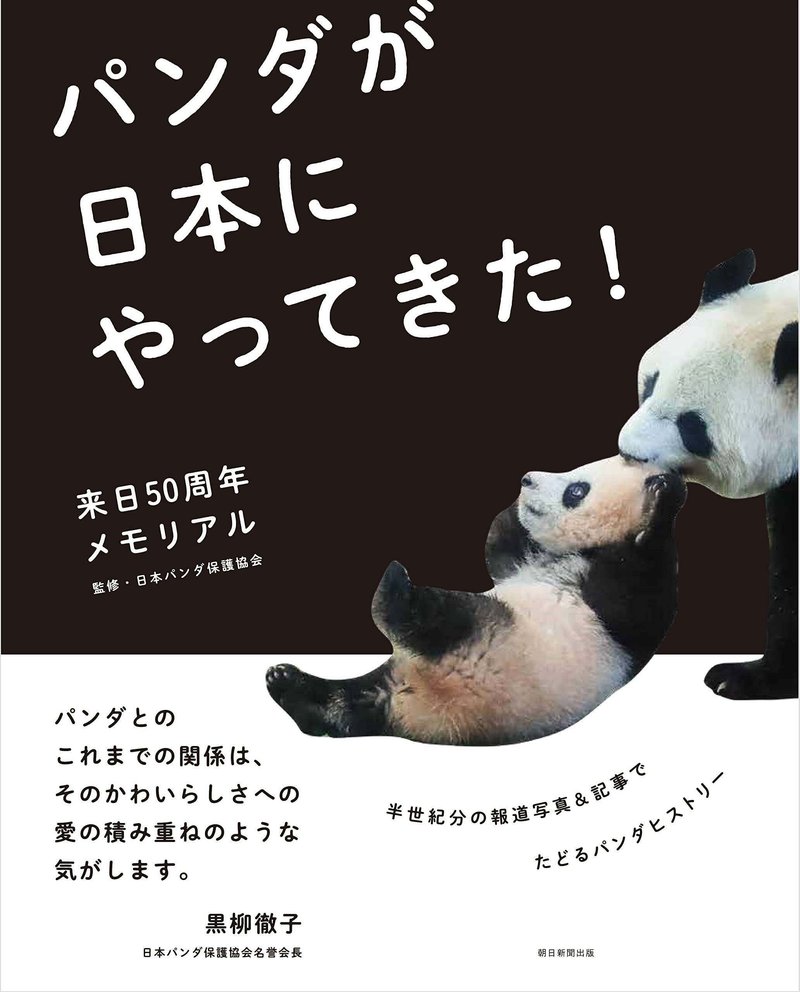

今年10月に来日50周年を迎えたジャイアントパンダ(以下、パンダ)。2022年3月に刊行された『パンダとわたし』(黒柳徹子と仲間たち・著/朝日新聞出版)の編集過程では、たくさんの取材やインタビューを行いましたが、収録しきれなかったエピソードも多々あります。今回は、本には未収録のインタビューを特別に公開! 中国文学が専門で、パンダファンという東京大学附属図書館特任研究員の荒木達雄先生と、古い文献からその存在をたどってみてわかったこととは? さらに、2022年10月20日(木)に『来日50周年メモリアル パンダが日本にやってきた!』(朝日新聞出版)が発売になりました! こちらもぜひお楽しみに!

■パンダらしき生き物が文献に登場するのは3世紀ごろ

――今は、中国の動物園などに行くとジャイアントパンダ(以下、パンダ)は「大熊猫」「熊猫」と呼ばれていますが、昔からこのような呼び名が使われてきたのでしょうか。

どちらも古くから使われているような印象の呼称ではありません。日本語の「ジャイアントパンダ」や「パンダ」は、中国語からではなく、英語などにおける呼称をそのまま受け入れたものと考えられますが、中国語の「大熊猫」「熊猫」も欧米の名称の訳語であるという指摘があります。それ以前に中国においてパンダに接する機会のあった人々は、また別の、さまざまな呼び方をしていたようです。

(写真:VCG/Getty Images)

パンダが近代世界に広く認知されたのは19世紀後半のことです。フランス人のダヴィド神父が1869年に四川省の民家で白と黒の毛皮を見て、その毛皮を手に入れてフランスに送ったのがきっかけとされています。この時、ダヴィド神父が地元の人から聞いたこの動物の呼称は「白熊」であったそうです。科学的に、かつ国際的に認められた動物として統一した名称を与えられる以前には、パンダを指す固定した呼称は存在していなかったのではないかと思われます。

その後、欧米のさまざまな探索隊がパンダを求めて中国に行きましたが、成功したのは1929年のことです。中国で編纂された初期の近代的な辞典として『辞海』(1936~37年初版発行)がありますが、その「熊猫」の項では、「怪獣の名。新疆に産する。体はきわめて大きく、現存する怪獣のなかでももっともめずらしいものの一種。フランスの科学者ピエール・ダヴィドが発見、1929年にアメリカのルーズヴェルト将軍の弟が初めて捕獲し……(以下略)」(1948年に上海で発行された縮印本より引用)と説明されています。

発見の経緯などから、パンダの説明であることは確かなのですが、『辞海』の編者が、現実のパンダの詳細な情報も得られないまま、未知の不思議な存在として手探りで記述していた様子がうかがえます。

――パンダは古代から中国大陸にいて、四川省の限られた地域にしかいない現在よりもずっと広い範囲に生息していたとされています。それなのに、中国の人たちはパンダの存在に気づいていなかったのでしょうか。

気づいていなかったということはないと思います。確かに人との接触の機会は少ない動物でしょうが、まったく遭遇しなかったとも考えにくいですし、遭遇した人の話を伝え聞いた人はさらに多くなるはずですから。ただ、家畜として重要な動物でもなく、またトラやクマのように人を襲う可能性がある要注意の動物でもないがゆえに、広い範囲で情報が共有される機会が少なく、地域ごとに、また時代ごとにそれぞれに呼ばれていたのではないでしょうか。

また、中国に限らずですが、古代社会では文献を書き、読む人は限られたごく一部にすぎなかったということにもあらためて注意が必要です。パンダのように人間との関わりが深くなかった動物は、「実際のパンダを知る人」からの情報を、「文献を記すことのできる人」のアンテナがとらえる、きわめて稀な接触機会を得てようやく文献に載るものだと考えなければなりません。しかも、さきほどお話ししたとおり、パンダの呼称は時代や地域によりバラバラであったと思われますから、パンダは、情報源ごとに異なる形で文献に記載され、統一化もなされにくかったために、文献からまとまった形でパンダの姿を見出すのが難しいのだろうと思います。

現在でも研究者が文献に見えるさまざまな動物の名を、パンダを指すものとして提示しています。むかしの中国の文献でパンダの呼称が統一されていなかったことはほぼ間違いないので、あとは、これらの動物の名がパンダを指していると確認できるような記述を見つけ出せればいいわけです。

文献で確認できるそれらしい生き物として挙げられるのが「貘」です。紀元100年ごろ、許慎という人が書いた、現存する最古の字書『説文解字』では「貘」という字に、「似熊(熊に似ている)」「黄黑色(黄色と黒色。ただし、「黄」は現在の黄色よりも暗く、薄茶色や灰色に近い色であったと考えられる)」、「出蜀中(蜀地方、現在の四川省に出てくる)」という説明がつけられています。四川にいる二色の熊ということで、パンダではないかと思いたくはなりますが、この情報だけでは『説文解字』の「貘」がパンダであると断言することは難しいと思います。

(最終行の中央あたり/国立公文書館デジタルアーカイブ)

中国の古い書物に『爾雅』というものがあります。成立時期は不詳ですが、漢代の初め頃には確実にあったものと思われます。さまざまな事物の名を挙げ、解説を附したもので、一種の百科事典のようなものと言えるかもしれません。この書物は漢代以降、学者たちに重視され、研究が重ねられていきます。この『爾雅』の「釋獸」(動物に関する語の説明)に「貘」がありますが、そこには「貘とは、白豹のことである」と記されているだけです。

3世紀末、重要な人物が現れます。郭璞(276-324)が『爾雅』の注釈を執筆したのです。昔の中国では、研究成果は主に以前から伝わる重要な書物に注釈をつけるという形で行われます。つまり、『爾雅』の郭璞注は、3世紀末から4世紀初めにかけての研究成果と考えてよいものです。

郭璞は「貘」に、「似熊(熊に似ている)」「黑白駁(黒と白の模様)」「竹骨(竹を食べる)」などの説明を加えました。ここまで特徴がそろってくると、これはパンダではなかろうかと思えてきますね。つまり、3世紀ごろ、パンダを指す言葉として「貘」が使われていたらしいということは、かなり確信をもって言っていいのではないかと思います。

宋代に邢昺(932~1010年)という人が『爾雅』に注釈をつけています。ただし、このころすでに権威ある先行研究として受け入れられていた郭璞の注釈にさらに説明を補足するという形をとっています。この書物に限らず、昔の中国の学者は、過去の文献を渉猟して、確からしい記述を支持し、不足している部分を補うという方法で研究を重ねるのが普通です。邢昺は郭璞の注をそっくり引用したほか、ほかの書物から「似熊(熊に似ている)」「白黄(色は白と黄)」「出蜀郡(蜀に出没する)」「一名白豹(またの名を白豹)」という説明も引用しています。

さらに時代がくだり、鄭樵(1104~1162年)という人も『爾雅』に注釈をつけました。鄭樵も、「熊に似ている」「黒と白の模様」「竹を食べる」とほぼ郭璞の注釈を踏襲した記述をしています。ただ、この二人が実際にパンダを見てこう言っているかどうかはわかりません。おそらく見ていない可能性のほうが高いのではないでしょうか。さまざまな文献資料を調査し、照らし合わせて、貘については郭璞の記述が正しいという見解を示したものでしょう。

さらにもう少しあとの時代に、羅願(1136~84年)が『爾雅翼』という書物を著します。この書物は、草・木・鳥・獣・虫・魚に関する語を集め、それに説明を加えた、いわば動植物専門辞典ですが、「爾雅を補佐する」というタイトル、配列方法を『爾雅』に倣うなど、『爾雅』を強く意識した後継書といってよく、『爾雅』の郭璞注も大いに利用されています。羅願による「貘」の説明もやはり、郭璞や『説文解字』に依っているのですが、特筆すべきは、さらに「今出建寧郡(今<12世紀現在>も建寧郡<四川省>にいる)」という説明を加えている点です。具体的にどんな動物かというと、「毛黑白臆,似熊」とあります。解釈は難しいのですが、おそらく「毛は黒いが、胸のあたりは白い」ということでしょう。これも私たちにパンダを想起させるには十分な情報です。羅願自身がパンダを見たのかどうかはわかりませんが、間接的にであれ、目撃情報を得ていたのではないかと想像させられます。

また、『説文解字』や『爾雅』の郭璞注に見える「豹」、「白豹」はたびたび「貘」の異称として説明されていますし、「貃」という動物も、『文選』という詩文のアンソロジーに8世紀の人がつけた注釈に「貃獸、毛黑白臆,似熊……出建寧郡也(貃という動物は、毛は黒いが胸のあたりは白く、熊に似ていて……建寧郡に出没する)」とあるなど、「貘」と同一視する文献があり、「貃」と「貘」とは発音が同じ(近い)と記した文献も多数あります。これらも「貘」と同様パンダとつながっていると考えてよいと思います。

このころまでは「貘」と呼ばれる生き物とパンダとは結び付けてもよいのではないか、というのが私の考えです。

■パンダは銅や鉄を食べていた?

―― 「このころまで」というと、その後、違う生き物を指すようになるのでしょうか?

私は、宋以降、明の時代までには、「貘」は現実のパンダを指す名称としては機能しなくなっていったと考えています。

ここで一度、郭璞の注釈に戻ります。実は郭璞は、貘について「銅鐡及竹骨(銅と鉄と竹)」を食べると記しているのです。なぜ銅や鉄を食べると思われていたのか、理由は諸説あり、よくわかっていません。とにかく、郭璞の注には「銅や鉄を食べる」という、現実のパンダとは異なる特徴が混じっているのです。

ところが、銅や鉄を食べるという特徴に非常にインパクトがあったためか、後世の貘に関する注釈の大半でこの「銅鐵」が踏襲されることになります。それどころか、むしろこの点を最大の特徴として、「竹を食べる」とか「黒と白の毛」とかを省いて、「貘」は「銅鐵」を食べる動物だと説明する文献すら現れます。その極端な例として、「蜀には鉄を食べる獣がいる」「蜀には鉄をかじる獣がいる」という言説が出てくるようになります。

「蜀にいる鉄を食べる珍獣」という伝承は、3世紀ごろには存在していることが確認できます。10世紀ごろの宋代に編纂された書物にも、貘とは「蒼白(黒っぽい色と白っぽい色)」の2色で、「舔鐵(鉄をなめる)」と述べる一方、「熊」も「竹」も現れない文が引用されています。この貘を、郭璞の注釈の記述を引き継いでいるのだからパンダであるとみなす考え方もありますが、仮に情報の来源がパンダであったとしても、すでに現実のパンダの情報から切り離されている以上、「蜀にいる鉄を食べる動物」という空想上の動物となっているとみなすべきではないかとも言えます。いずれにせよ、「蜀にいる鉄を食べる動物」は、3世紀以降、いろいろな文献に見かけることができます。

ちなみに、唐代に編纂された『酉陽雑俎』という物語集に「天鐡熊」という動物が出てきます。これは「舐鐡熊」、つまり「食鉄獣」のことではないかと言っている現代中国の研究者がいます。もしそうであるとすれば、これも空想上の「鉄を食べる動物」の一種ということになるかもしれませんが、「熊」とついているところがまだ多少なりともパンダの面影を残しているようでもあります。

■パンダとマレーバクの混同から、空想上の動物へ

―― 今は「貘」というと夢を食べる空想上の動物か、もしくはマレーバクなどバク科の動物を意味します。

マレーバクは本来、現在のミャンマー南部からマレー半島に生息している動物ですが、早くから中国の南方にも入ってきていたそうです。唐代の有名な詩人である白居易(772~846年)は、「貘屏讚 並序」という文章のなかで「貘」のことを、「象鼻,犀目,牛尾,虎足,生南方山谷(象のような鼻、犀のような目、牛のような尾、虎のような足で、南方の山奥にいる)」と書いています。

これはどう考えてもパンダじゃないですよね。象のような鼻、牛のような尾ということ、今われわれが「バク」と呼んでいるマレーバクのほうがよっぽど近いわけです。そうすると、白居易が述べている貘は、先ほどの郭璞からの流れ、すなわちパンダに結び付けられそうな貘とは切り離して考える必要がありそうです。

―― なぜ、まったく異なる2種類の動物に同じ字が当てられたのでしょうか?

これは私の推測になりますが、体の色が2色に分かれている珍獣がいるという情報自体は紀元1世紀から存在しています。そのため、マレーバクを目撃した人、あるいはその目撃情報を間接的に聞いた人が、体が黒と白の2色であったところから、「あれが、例の“貘”か」と考えてしまったのではないでしょうか。

牛や馬など身近にいる動物なら実際に観察ができて、その特徴も広く知れ渡っているでしょうが、人間との関わりの薄い動物の情報は更新されるのが難しい。では、こういうなかなか会えない動物の情報はどう伝わっていくかというと、前述のように、権威ある過去の書物から集められるわけです。

説明が前後しますが、今回ご紹介した文献の編纂に関わった人々は必ずしもみなが動物に詳しい専門家というわけではありません。「文献を読み、書く立場の人々」は基本的にはそれまでの文献資料を広く読み比べることで情報を蓄積したり整理したりするわけです。そのなかで、「白と黒の2色にわかれた珍しい動物」の目撃情報を得ると、「それこそ郭璞のいう“貘”であろう」と考えるのも道理ではないでしょうか。

当時の文献資料を残し得る人々は、パンダとマレーバクという2種類の動物がいると認識していたわけではなく、昔の書物から、山奥にすんでいて体が2色に分かれている貘と呼ばれる動物がいるという情報を持っているにすぎません。そうすると、パンダ由来とマレーバク由来の2系統の「貘」が併存してしまうわけです。そして、文字が同じである以上、この併存状態がそのまま続くとは限りません。この、実際には似ても似つかないはずの2種の動物が、なんらかのきっかけで「貘」という文字を媒介に、混ざり合ってしまうということが起きてしまうことは容易に想像できるところです。

実際に文献からその混同を見ることができます。先ほどご紹介した白居易の「貘屏讚 並序」が、『山海経』という書物の引用の形で「此獸食鐵與銅、不食他物(この動物は鉄と銅を食べ、ほかのものは食べない)」と記しています。この部分は郭璞の「貘」と同系統の情報が混じりこんでいると言えます。さらに白居易は、南方に生まれた貘は、鉄しか食べない、人間が鉄で武器を作り、銅で仏像を作るために貘の食べ物がなくなってしまったことを悲しむ、と詠んでいます。「銅や鉄を食う」という虚構の特徴が「貘」と密接に結びついて広まっていたらしいことがうかがえます。

この後にも両系統の特徴をともに取りこんでしまっている記述は少なくありません。たとえば、宋代の陸佃(11~12世紀?)は、『埤雅』――タイトルでわかるように、やはり『爾雅』を意識してつくられた動植物の辞典ですが――という書物を著し、そのなかででは、「貘獸」は「似熊(熊に似ている)」「象鼻犀目(象の鼻、犀の目)」「黑白駁(黒と白の模様)」「甜食食銅鐵及竹(銅や鉄、竹を食べる)」と説明しています。明代の薬草の専門家である李時珍(1518~93年)は、有名な『本草綱目』のなかで、「貘」について郭璞の注釈と白居易の文の両方を並列させ、さらに陸佃の解釈をも参照しています。「銅や鉄を食べる」という説明も受け入れています。

つまり、パンダとマレーバク、それぞれの情報と伝承が文献上で合体してしまったのだと言えます。そうして、実際のパンダともマレーバクとも異なる「貘」が生まれたのだと思われます。さらに、今回は「鉄と銅を食べる」という特徴のみに注目しましたが、「貘」は時代を経るほどにさまざまな奇怪な特徴が増えていきます。その結果、明代頃の文献上の「貘」は、すでに現実のいずれの動物とも結びつかない想像上の動物と言うべき存在になっていたと言えるのではないでしょうか。

荒木達雄(あらき・たつお)

東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(U-PARL)特任研究員。文学博士。2002年、東京大学文学部卒。同大学院、中国・台湾への留学や学校勤務などを経て、19年より現職。『水滸伝』を中心に中国の明代の通俗文藝を研究する。大のパンダファン。

日本パンダ保護協会監修

『来日50周年メモリアル パンダが日本にやってきた!』好評発売中