幸福の比喩 -小説『春は馬車に乗って』について

【水曜日は文学の日】

比喩は詩の根幹であり、小説にとってもまた重要な要素の一つです。

そんな比喩が魅力的な小説に、横光利一の短編『春は馬車にのって』があります。必ずしも大傑作とは呼べないかも知れない。でも、比喩が物語と不思議な噛み合い方をした秀作です。

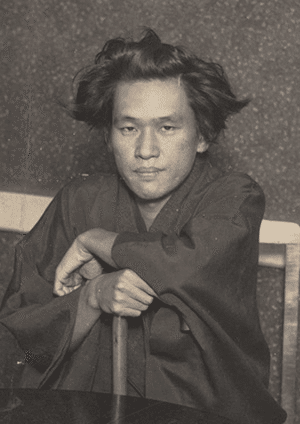

横光利一は、1898年、福島県生まれ。文学を志し、菊池寛らと知り合うと、彼が発刊した『文藝春秋』にも寄稿します。

1923年の『蠅』、『日輪』で文壇に認められます。斬新な表現から、川端康成らと共に「新感覚派」と呼ばれるようになり、『頭ならびに腹』や、『機械』といった新奇な作品を発表し、モダニズムの旗手となります。

1936年にはヨーロッパを外遊し、その印象を大作『旅愁』にまとめますが、うまくいかずに、中断。戦後は戦時中の戦犯追及もされ、書き直して何とか出版し、1947年に死去しています。

『春は馬車に乗って』は、1927年の短編小説。同棲相手だった小島キミとの生活を描いています。キミは結核を患っており、前年に23歳で亡くなっています。その闘病生活での夫婦のやり取りを描いたものです。

この作品は基本的には、妻の看病を巡る「闘病もの」と言えます。おそらくは、実体験に基づいているのであろうと思わせる迫力です。

幸福と不幸について交わすやり取りの重さ。夫の方も看病がつらく、いっそこのまま、と思ったり、妻が「あたしの骨はどこへ行くんでしょう。あたし、それが気になるの」と言って泣いたり(横光とキミは籍を入れていなかったためです)。その生々しさは鬼気迫るものがあります。

しかし、この短編の不思議なのは、そこまで進んできた絶望的な展開が、ラストでふわっと浮かんでしまうことです。

彼と妻とは、もう萎れた一対の茎のように、日日黙って並んでいた。しかし、今は、二人は完全に死の準備をして了った。もう何事が起ころうと恐がるものはなくなった。そうして、彼の暗く落ちついた家の中では、山から運ばれてくる水瓶の水が、いつも静まった心のように清らかに満ちていた。

ここから後の不思議な展開には、比喩が絡んでいます。「萎れた茎」、そして「水瓶」という比喩が、「花束」を導き出し、今までの苦しみから解き放つような印象を与えます。そして、酒脱なタイトルへ繋がるラストを導いてふっと切れます。印象的な余韻です。

横光が新感覚派と呼ばれたのは、当時としては斬新な比喩と展開によるものです。例えば、掌編『頭ならびに腹』はこんな風に始まります。

真昼である。特別急行列車は満員のまま全速力で駆けていた。沿線の小駅は石のように黙殺された。

石のように、という意外な比喩と、全速力の満員電車。何かの期待を抱かせる力強い始まりです。古めかしい人情噺ではなく、都会的なモダンなパワーを味合わせてくれるのではないかという予感があります。

しかし、正直言って、この冒頭が多分一番面白い。本編自体はというと、鉢巻きを巻いた小僧と金持ちによって翻弄される乗客を描く、ちょっと幻想的なショートショートというか、コントのような感じです。読んだ後だと『頭ならびに腹』という詩的なタイトルに負けている感があります。

おそらくは、横光は律儀に比喩を繋げ過ぎる作家なのでしょう。先の冒頭で言えば、「石のように」というのは、線路に敷き詰められた舗石を連想させます。本編は鉢巻小僧の「頭」と金持ちの膨らんだ「腹」を対比させて、タイトルの『頭ならびに腹』に繋がる。

俳句や短歌での語呂の「掛けすぎ」というか。比喩というものは、その対象と離れた意外なイメージを出して、世界を切断して、新しい世界を導入する表現でもあります。こうも繋がって、それが作品世界を左右してしまうと、ちょっと息苦しい感じがあります。

横光のその後の作品を読むと、こうした「新感覚」以外に、寄って立つものがなかったのでは、と考えたくなります。

人は、どれ程残酷で斬新なイメージにも、すぐに馴れます。比喩としての新しさがなくなった時に、比喩を繋げる以外、何を自分の核とするかに悩んでいたのでは、という気がします。

横光の生涯の盟友で、当初は同じ新感覚派だった川端康成と比較すると明らかです。

「新感覚」な比喩の世界に「日本的」な要素を取り入れ、ちゃっかり「日本の美を描く」大作家に収まってしまったその巧さ。

川端の作品世界は「日本」を扱っているけど、微妙に和の情緒とずれた、川端独自の、人工美の世界です。勿論これは、最上級の褒め言葉であり、偉大な作家なのは間違いありません。

また、横光が『旅愁』を新聞連載して、西欧と日本の葛藤というテーマで格闘していた時、永井荷風も情緒豊かな名作『濹東綺譚』を新聞連載して大評判になりました。横光もかなり気にしていたと言われています。

微かに薫る江戸情緒と、フランスや中国の詩の豊かなバックグラウンドを持つ荷風の詩情と比べると、「大人と子供の差」という評もあったようです。横光の苦しみも伝わってきます。

しかし、『春は馬車にのって』では、横光の律儀な比喩が、「妻の闘病」という現実に向き合うことで、ぎくしゃくとなって、消えています。

死と妻に対する愛憎混じるアンビバレントな気持ちには、比喩など通用しません。

途中に出てくる「玉」や「檻」の比喩はパッと出てそのまま何かに繋がることなく、夫婦の苦闘にとってかわられる。それゆえに、現実に小さな穴をあける幻想のような美しさがあります。

そして、ラストの異様な多幸感。それは、ぎくしゃくした中でも律儀に重ねてきた比喩(実はこの不思議なタイトルに繋がる比喩が、途中一か所だけあります)のある種の結晶です。

死を控えた、そしてこの後亡くなった妻に対して、自らの言葉で花束を手繰り寄せて、ほんのわずかな間でも、フィクションの中で、喜びを味合わせること。それゆえに、『春は馬車にのって』は、生命力を持った、単なる技巧の発露以上の作品になったのではないでしょうか。

そこにあるものは、それでも二人でいることの幸福感であり、雲間から急に太陽がのぞいたときのように、隠れていてもそこに愛と幸福があったことを気付かせてくる、一つの喜びです。

そして同時に、現実に一緒に過ごした妻への、一つの愛でもあるのでしょう。比喩や表現というものは、愛があるからこそ輝くと言えるのかもしれません。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?