【エッセイ#33】叫びの後の光 -ムンクの晩年

芸術家というのは、様々なタイプがいますが、大きな衝動や狂気のような強迫観念を持っている人は多いです。そうでなければ、わざわざ苦しんで作品を創ることもないわけです。

しかし、そうした衝動が生涯続くとも限りません。人によっては、限界がきて、どこかでそれまでの暗い情念が変わる場合もあります。それでも作り続けなければいけない時だってあります。

そうした暗い情念を無くした作品が、観るべきものがないか、といえばそれはまた違うと私は思っています。

画家のエドワルド=ムンクは『叫び』で有名な画家です。ですが、叫びは30代の作品。彼は、80歳まで生きたので、その後も作り続けています。代表作が若い頃の作品なのは珍しくありません。しかし彼の場合、途中で劇的な変化を起こしています。

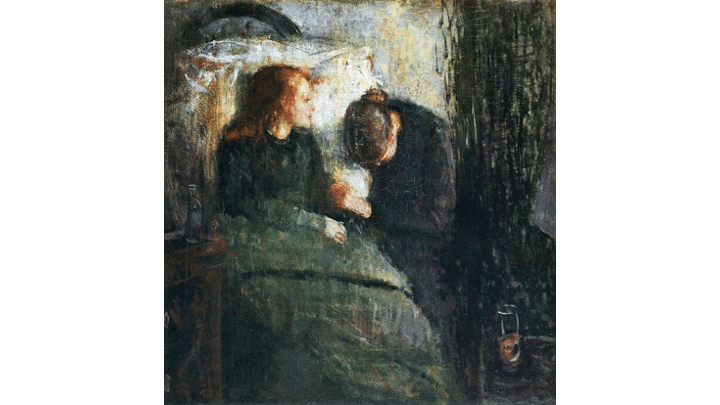

オスロ国立美術館蔵

ムンクは1863年、ノルウェー生まれ。幼い頃、母と姉を結核で亡くしています。特に姉は、ムンクが高熱で苦しんでようやく恢復した後に亡くなったため、生涯罪悪感を持ち続けたようです。この二人の死は、ムンクに暗い影を落とします。

オスロ国立美術館蔵

姉と母の記憶を濃厚に残す初期の傑作

ムンクは後年、病気と狂気と死が、自分にとっての揺りかごだったと回想しています。その後も暴力的だった父や弟を次々に亡くし、死と孤独に包まれていたムンクの画風は、どんどん暗くなっていきます。

代表作『叫び』や、『生命のフリーズ』のように、どす黒い死と、狂気と、血塗られた性をキャンバスにぶちまけたような傑作が次々生まれます。

ムンク美術館蔵

しかし、ムンク自身の生活もまた荒れていきました。長身でハンサムだった画家には女性が常にいました。しかし、自身の家族の病気や狂気を恐れ、女性恐怖症の面もあったため、結婚することはありませんでした。

39歳の時、恋人からの求婚を拒んだ際、自殺をほのめかす彼女と揉み合っているうちに、拳銃が暴発。右手の中指を失います。その後、アルコールに溺れ、放浪を繰り返し、心身がぼろぼろになっていきます。

ムンク美術館蔵

『生命のフリーズ』の一つ

元は『愛と痛み』というタイトルだが、

発表後に世紀末風のタイトルで呼ばれるようになる

そして1908年、45歳の時、自ら決心して、コペンハーゲンの精神病院に入って、治療を受けます。8か月の治療の後、退院してノルウェーに戻った彼は、完全に恢復しました。

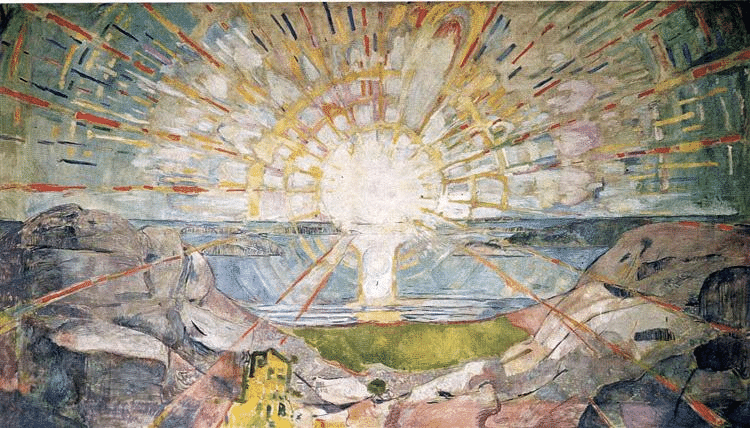

同時に、ようやく若い頃の作品がようやく評価され始め、ノルウェーを代表する画家と称賛されるようになります。大学の壁画を依頼されて描いたりもします。

しかし、以前の画風は失われていました。

そのオスロ大学に飾られた壁画『太陽』は、まさに、彼の転回を示す作品でした。美しいフィヨルドの岩盤と青い海を覆い尽くすような、太陽の強烈な光線。生命力がぶちまけられたような、圧倒的な力があります。それは、ノルウェーの自然への賛歌でもあります。

オスロ大学蔵

退院後の彼の作品は、昔の絵の描き直しやヴァリエーション違い(実は大量にあります)を除くと、ほぼ全て、題材は日常や身の回りの自然です。そして、大体昼の柔らかい日差しに溢れています。人を不安にさせる暗さはありません。つまり、精神的な不安定さを克服したと同時に、嘗ての画風から180度変わったのです。

ムンク美術館蔵

気を付けるべきは、彼が意図的に作風を変えた訳ではないということです。そして、円熟の境地とも何か違う。寧ろ、長いリハビリの一環だったというべきでしょう。

それを、ある種の衰えと言うことは容易いことですし、間違っていません。

私も、ムンクの優れた作品は、療養前の血と性で彩られた時代にあると思います。この後半生の絵画が『叫び』のように高額で取引されたり、マグカップの絵柄になることもないでしょう。

でも私は、この時期のムンクの絵画を、嫌いになれないのです。

私は、彼が自分から病院に入って生き延びようとしたことを、心から肯定したいと思うのです。ゴッホのように自殺していれば、悲劇の画家になったのかもしれない。しかし、彼が選んだのは、どんなに不格好でも、生きて、描き続けるという道でした。

もがいて、生き続けて、描き続けることは、時に苦しく、痛みを伴います。それでも、彼は死を選ばずに、描くことを選択した。それは、彼の中に、生きる意欲が確かにあったということです。その意欲は、彼自身の前半生の芸術作品の中にも流れているものでした。

であるからこそ、この嘗ての暗さを失った絵画の中にも、彼自身の想いが込められているように思えます。それは、質が低いからと無碍にしてはいけないでしょう。

ムンク美術館蔵

寧ろ、嘗ての芸術が失われたからこそ、あの芸術が真摯な感情によって生まれた、再現不可能なものだったことの証明になります。人は誰しも、悲劇的に生きてヒーローになれるわけではない。そんな芸術的なヒーローよりも、生に執着してしまうムンクの姿に、私は元気を貰います。

繰り返しますが、そうした生への意欲はまた、彼の前半生のどす黒い傑作絵画にもこめられているものでした。どれほど破滅的な生き方をしようと、生きる意志と結びついているからこそ、その暗さと不安の叫びは、私たちの心を今も打つのでしょう。

そして、死の葛藤と戦い、生を選んだ彼に訪れた、穏やかな光もまた美しい。そんなことも、心にとどめておきたいと思っています。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「創作」「雑記・他」からご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?