ポップな静寂 ―ジュリアン・オピーの風景画の魅力

【月曜日は絵画の日】

絵画には現実を装飾的に飾り立てていくタイプと、現実から何かを引いていくタイプがあると思っています。前者は枚挙に暇がないけど、後者は実は結構珍しい。

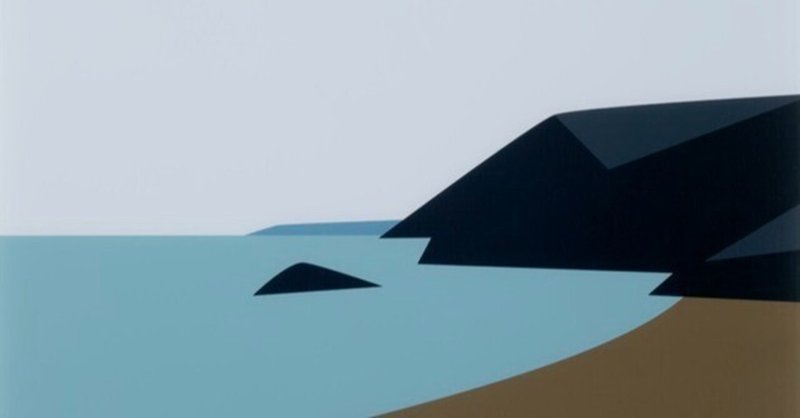

イギリスの現代アーティスト、ジュリアン・オピーは、そんな「マイナス計算」による優れたアートを作る一人です。ポップな人物画で知られますが、彼の風景画には、現実の要素を引いて言った美しい静寂があります。

ジュリアン・オピーは、1958年、ロンドン生まれ。アートスクールを卒業して、1980年代から活動を始めています。

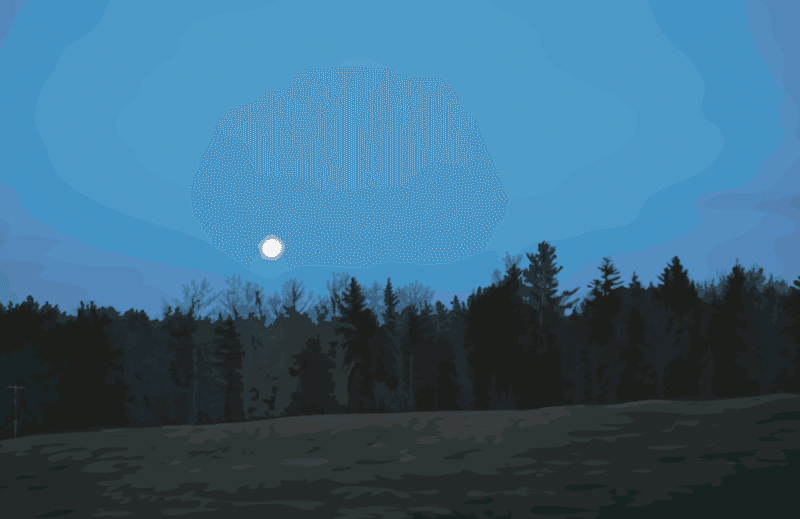

昨年(2023年)、テート美術館の展覧会がありました。「光」をテーマにして、古今東西の画家の作品を集めたその展覧会で私が惹かれたのが、『八つの風景』と題された絵画シリーズの三つの作品でした。

『雨、足跡、サイレン』、『トラック、鳥、風』、『声、足跡、電話』と題された絵画は、それぞれ雨に濡れた夜の舗道、森の月夜、病院の廊下を描いています。

©julian opie

人はいなくて、簡素な色彩で描かれています。一見CGのように無機質に見えますが、どこか温かさも感じる。

その絵を描いたのが、ジュリアン・オピーだと知って、私は驚きました。

私がオピーのことを知ったのは、ピクトグラム的な、人物の肖像画によってでした。つぶらな瞳と、ポップな描線によって、画一的でありながら、その人物の特徴を捉えている肖像画。

イギリスのロックバンド、ブラーのベストアルバムのカバーでメンバーを描いた作品で、彼の絵画を知るようになったのです。

オピーは風景画も手掛けていたのか、と驚いてしまいましたが、順序は逆で、元々風景画を多く描いていた人で、90年代後半から、「ポートレート・シリーズ」として、人物画を多く手掛けるようになっていました。

オピーの風景画は、彼の人物画と同様、極限まで単純化された色彩の層で、成り立っています。

抽象画になる寸前の、シンプルな色の連なりなのですが、一目である現実の風景を思い浮かべることができます。そこに懐かしさと、どこか始原的な感覚が生まれることもある。

「ここにある」場所が溶けだして「ここにはないどこか」になる寸前の、「かつてここにあった、誰もが知っているどこか」に変わろうとしている。そんな不思議なトーンになっているのです。

©julian opie

それはおそらく、オピーが現実を捉える方法に因っています。

オピーは、人物画を作成する場合、その人物の写真を、あらゆるポーズ、角度で、何千枚も撮ると言います。そして、そのうちの何枚かを、パソコンでトレースし、それを見ながらどんどん簡略化していくのです。

おそらく、その方法論は、初期の風景画から一貫しているように思えます。パソコンや写真を使うかどうかが問題ではなく、現実の光景を単純化していくという考え方が、変わっていないのです。

その発想は、画家というよりもデザイナー、それも服飾デザイナー的なものを感じます。

©julian opie

ココ・シャネルは、同じ画一的な黒の服を着るからこそ、その人の個性が出るのだ、と言った意味のことを述べています。

オピーは、一見CG的に現実を処理しているように見えるからこそ、却ってその場所と、オピー自身の個性が滲み出てくるのです。オピーはいわば、人が着る服をデザインするように、空間を抽象化していると言ってもよいかもしれません。

一見単純で着心地の良い服が、計算し尽くされたデザインでできているのと同じように、オピーの絵画も、単純に写真をトレースしたものではない。

現実から何を落とすかにおいて、装飾的なごてごてした絵画よりも、鋭敏なセンスが問われます。

そして、彼自身の個性は、そのポップな色遣いに表れています。ポップでありながら、下品でなく、どこか清潔感と、静けさを味合わせる、淡い色の連なり。それは、人物画でも変わりません。

ポップ・アート的でありながら、ある種の宗教的な敬虔さをも感じさせます。

彼が捉える人物は、決して無機的でなく、といっても、キース・へリングのような躍動感もなく、どこか静止しているように思えます。

そうした落ち着いた色彩感や静止した感覚こそが、ある種の風景や人物の「核」と呼べる本質なのかもしれません。

(2017年)

©julian opie

オピーは浮世絵のコレクターでもあり、キュレイターでもあります。おそらく、本人もかなり浮世絵から影響を受けたことは認めるでしょう。

ただ、浮世絵的かというとそうでもない気もします。浮世絵は簡素でありながら、あくまで線の躍動感を失わない絵画です。オピーの静止した感覚とちょっと違う感覚がある。

おそらく、オピーと浮世絵の共通点があるとすると、たっぷりとした余白の使い方の気がします。

キャンバスを装飾で埋め尽くすのではなく、できる限り省略して、余白を画一的な色で埋めていいという感覚。

これも、具体的な方法論というより、ある種の精神や美学に於いて、影響を受けていると思えます。以前書いた、ホイッスラーにおける浮世絵の影響と似たようなものかもしれません。

それはどこか、西洋の詩人が作る俳句も思わせます。本家の俳句とは違うけど、独自にその余白を取り入れ、非西洋的な感触をもたらす。どこか同じ通奏低音を感じる感覚です。

(2009年)

©julian opie

オピーは人物画がメインになった近年でも、風景画を手掛けています。そして、抽象化と単純化が進んでいます。

人物画は、ピクトグラムのように、よりポップで抽象的に。風景画は、切り絵のように、より簡素に。

©julian opie

それは、マティスら、どんどん簡素に削ぎ落した作風になっていく巨匠を想起させます。余計な情報は切り落とされ、静寂感は増しています。

年齢的にも、これから円熟期に差しかかる時期で、どのようにその美を固有のものに昇華していくのか、注目してみたいところです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?