友情が紡ぐ夢の光景 -『川瀬巴水 旅と郷愁の風景』展について

八王子夢美術館で開催中の、『川瀬巴水 旅と郷愁の風景』展に行ってきました(6/2まで)。大正から昭和にかけて活躍した版画家、川瀬巴水の色鮮やかな版画を集めた、非常に見どころのある展覧会でした。

私は巴水についてそれ程詳しくなく、Xを始めて、絵画系のアカウントさんを見ていたら、非常によく出てくるので、興味を持った次第。年譜や書簡もある充実した展覧会を見て、この画家の良さと独自性が伝わってくるように思えました。

かのスティーブ・ジョブズも愛好して、何枚も版画を所有し、「日本画では巴水こそがNo.1だ」と言ったとも伝えられるこの画家。

実際にジョブズが所有していたのと同じ版画もありましたが、それらは、ある種日本的な「侘び寂び」を超えた、普遍性を宿しているように思えるのです。

川瀬巴水は、1883年(明治16年)、東京の新橋で、糸織物の職人の息子として生まれます。日本画の画家を目指したものの、親の反対に遭い、家業を継ぐことに。それでも諦めきれず、25歳の時に、偉大な日本画家で美人画の巨匠、鏑木清方の門を叩きます。

しかし、歳を取りすぎていると難色を示されて洋画家になるのを勧められて西洋画の道へ。そこで馴染めず、二年後ようやく清方の門下生になることを許されます。

遅れを取り戻そうと、師の得意な美人画や風俗画で試行錯誤を続けるうちに、1916年、33歳の時に、二歳年下の画商で、版元を経営する渡邊庄三郎に出会います。

この出会いこそが、巴水の生涯のターニングポイントでした。風景画を描ける版画家を探していた庄三郎は、巴水に風景画を薦め、渡邊版画店から、塩原を描いた色彩豊かな風景版画を出版します。

これが好評を博して、巴水は地位を確立します。そして、元々旅好きだったため、全国を旅してまわり、その印象的な光景を版画集にして出版するという、その後の創作パターンが出来上がるのです。

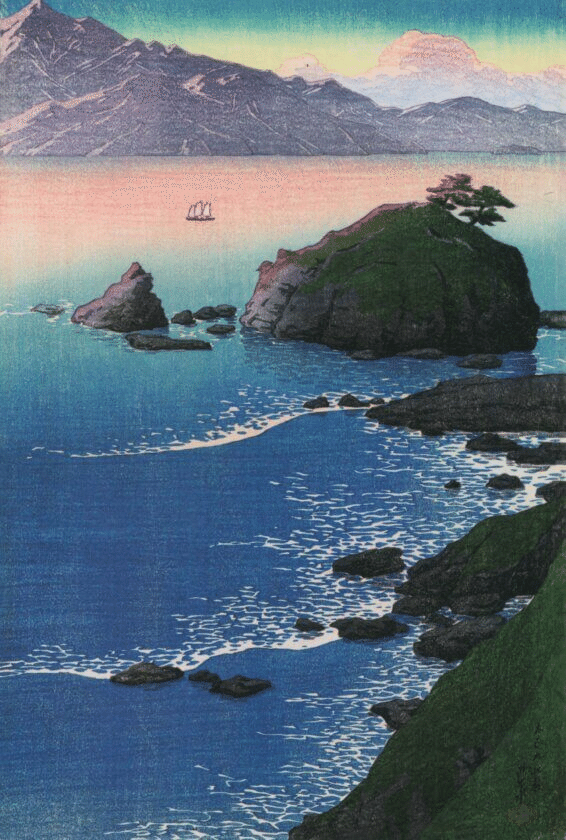

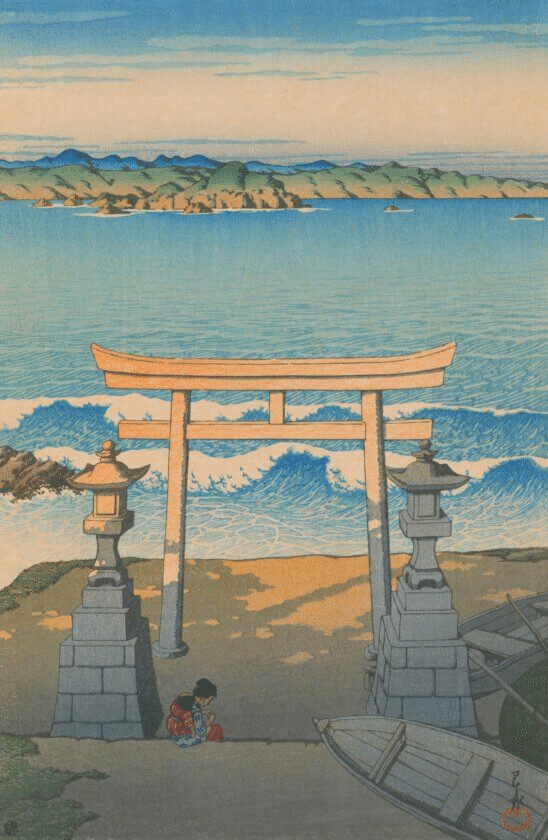

巴水の初期の版画は、素晴らしい陰影に富んでいます。画面を引っ掻くような精緻な線に彩られた、深い青による、夜と雪、海の光景。シンプルにすっきりとまとまった構図が、グラデーションを強調します。

それらは美しい光景ですが、浮世絵や山水画とは明らかに違う、西洋のモダンな感触を覚えます。西洋画を学んだ経験は、確実に巴水の中に生きています。実際、巴水自身、下記のような意味のことを言っています。

私は浮世絵師ではなく、版画家だ。広重よりも、明治の小林清親の方が好きだ。それから、西洋のビアズリーにも影響を受けたことがある。

巴水は歌川広重の真似をしているという批判に対する反論です。以前記事にも書いた、明治時代に西洋絵画と浮世絵の間で苦闘した小林清親を愛好しているというのは、巴水のモダンな画風を観れば、頷けます。

また、『サロメ』等の耽美で退廃的な作風で、当時一世を風靡した挿絵画家ビアズリーを挙げているのも興味深い。題材も構図も全く異なるのですが、巴水のアンテナの高さとその嗜好を感じることができます。

そんな巴水ですが、渡邊庄三郎と出会って以降、一度大きな挫折をしています。それは、1923年の関東大震災です。これにより、家は全焼し、スケッチ帖や版木等すべてを失うことになります。

しかし、意気消沈する巴水を、庄三郎は強制的に旅に行かせ、三か月もの間全国を回らせた後、新しい風景を描かせます。そして二人は、大震災後の大衆のニーズを掴み、より明るい版画を出版して、更なる成功を収めるのです。

展覧会では年代順に並んでいたので、見比べることができるのですが、興味深いのは、この時代以降の版画は、実のところ、使われる色彩自体にはあまり変化がないように感じることです。

では何が変わったかというと、線です。初期の細かい線が簡素化され、輪郭がよりくっきりとなる。そうなることで、色彩が以前より鮮やかに認識されるようになります。

それは不思議なことに、浮世絵を思わせる簡素さに先祖返りしているようにも思えます。以前より江戸情緒が強調され、そこに浮世絵よりも更に大胆な色遣いが乗った、独自の色彩版画となりました。

全てを失ったからこそ、よりシンプルに、より冒険的な実験ができるようになった。巴水と庄三郎の見事な復活劇です。

ところで、私が展覧会で一番興味を惹かれたのは、この渡邊庄三郎です。彼は、版元の長でありながら、ただの印刷業者ではありませんでした。

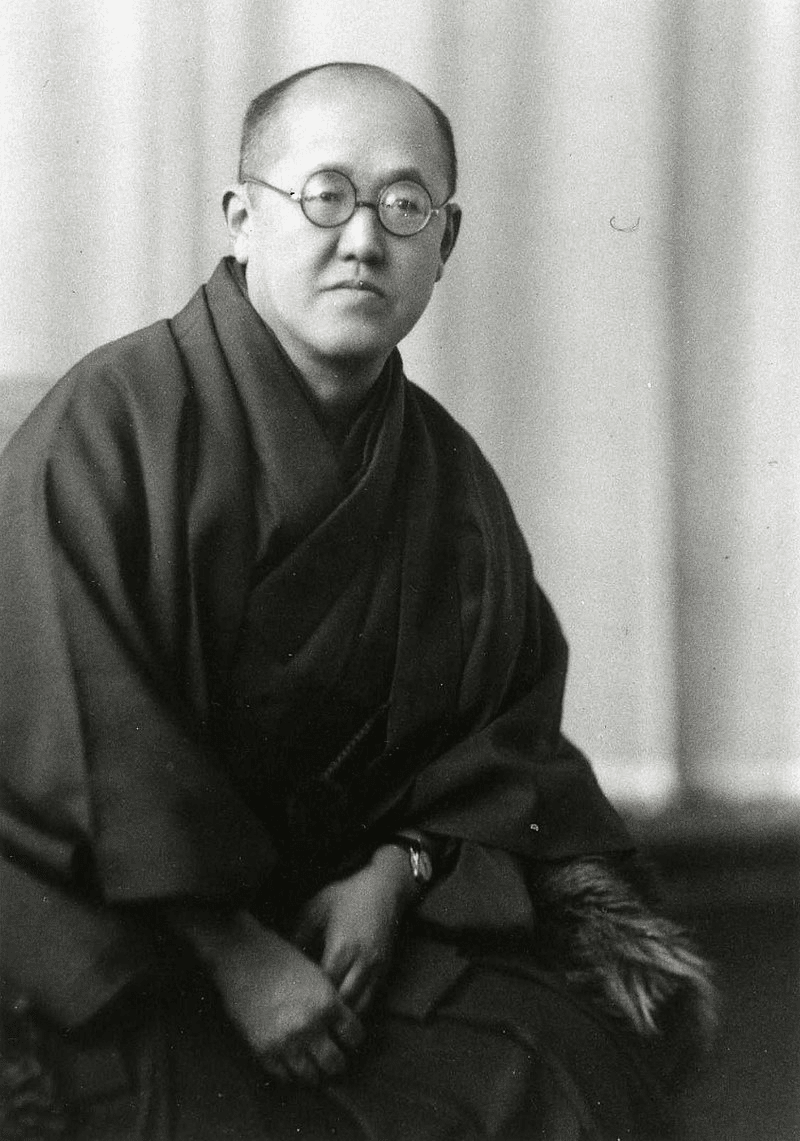

後列左から二番目が川瀬巴水

画家とディレクションを行い、版画の元の版木を彫ったり実際に刷ったりする職人たちをまとめて面倒を見る。制作から、出版、営業まで、総合的に商品の流通を管理する、トータルコーディネーターであり、プロデューサー的な立場の人です。

庄三郎は、プロデューサーとして抜群の能力を持っていました。

時には巴水と構図について喧々諤々と口論し、最善の下絵を選びます。また、版木に傷をつけて表現の一つにするという常識外れのことを思いついて、巴水とも確認し、職人たちをそれに従わせることが出来ました。

職人を競わせるのも巧みで、酒を吞みながら仕事をする人はいなく、作業効率が良かったため、巴水の版画が大量に印刷できたとも言われています。

また、巴水の作品を売り込んだのも庄三郎の力量です。20年代には三菱財閥の発注仕事を取り、そこから国内外へのお土産として巴水の作品が渡され、国際的にその名が知られるようになります。

その後も、アメリカの美術展に出品したり、海外向けの雑誌の表紙を飾ったり、日本観光局のポスターを手掛けたりと、巴水の版画を「日本のイメージ」にまで高めたのです。

こうしてみると「川瀬巴水」というブランドを、クリエイターの巴水とプロデューサーの庄三郎が巧みに作り上げたようにも思えます。丁度、イヴ・サン・ローランと、ピエール・ベルジェの関係と言っていいでしょう。

そして、巴水と庄三郎は家族ぐるみで生涯付き合った大の親友であり、巴水が巨匠となった後も、40年以上その関係は変わりませんでした。巴水は1957年、74歳で死去。庄三郎はその5年後、76歳で死去しています。

関係性が変わらなかった分、巴水の作風は殆ど変わることはありませんでした。先に挙げた震災後の変化は、実のところ、子細に見ればようやく分かるというぐらいのものです。

生涯にわたって庄三郎のプロデュースを受けた故、巴水が自身の力で新しい局面を切り拓く余地が、あまりなかったと言うこともできます。

とはいえ、一つの作風の作品を、何十年も高クオリティのまま創り続けるというのは、恐らく変化するよりも困難なことです。それを二人とも良好な関係のまま、生前も世に認められて続けることが出来たのは、芸術家としても、理想的な有りようの一つに思えます。

彼らの作品は、その幸福な友情の記録と言って良いでしょう。

二人が創りあげたモダンな構図と色彩の浮世絵風版画。

それは、「東洋人にしか分からない」というような幽玄さや枯淡さを持つものではなく、誰もが素直に美しいと思える、夢のような鮮やかさとシンプルさに満ちています。それは当時の西洋人から、スティーブ・ジョブズまでを魅了してきました。

また、その芸術性と大衆性の絶妙なバランス感覚は、浮世絵と言うより、わたせせいぞうから、マツオヒロミに至る、レトロモダンなイラストレーターの元祖という風にも思えてきます。

二人の天才の友情が創造したその夢の美を、是非一度体験いただければと思います。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?