リアルを味わうこと -エリック・ロメールの映画の美しさ

【木曜日は映画の日】

シンプルだけどお洒落な服を着て、友達と哲学や愛についてシャレた会話をして、ちょっぴり危険な恋愛に揺れたりしつつ、ナチュラルに、自分らしく生きる。

よく「フランス映画的」と言われるようなそうしたイメージがあります。エリック・ロメールの映画は、そんなイメージにぴったりはまるような映画です。と同時に、そのイメージだけに決して留まらない、複雑で豊かな広がりを持った映画でもあります。

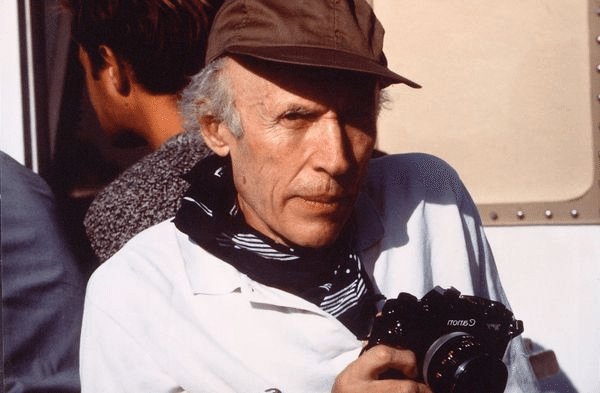

エリック・ロメールは、1920年フランス生まれ。本名はジャン・マリ・モーリス・シェレール。元々は、パリのリセ(高校)の古典文学教師でした。50年代、後のヌーヴェルヴァーグの母体となる『カイエ・デュ・シネマ』誌の編集長を務めます。

1959年に『獅子座』で長編映画デビュー。しかし、これはヒットせず。以降は、インディペンデントな立場で、少人数のスタッフ(ほぼ10人以下)での映画を創り続けます。

ロメールの映画の特徴は、「連作形式」です。あるテーマを決めて、それに従うようなシリーズものを創っているのです。彼の作品は時期によって分けることができます。

■60年代:六つの教訓話シリーズ

『モンソーのパン屋の女の子』(62)から

『愛の昼下がり』(72)まで6作

■70年代:歴史もの

『O侯爵夫人』(76)と

『聖杯伝説』(78)

■80年代:喜劇と格言劇シリーズ

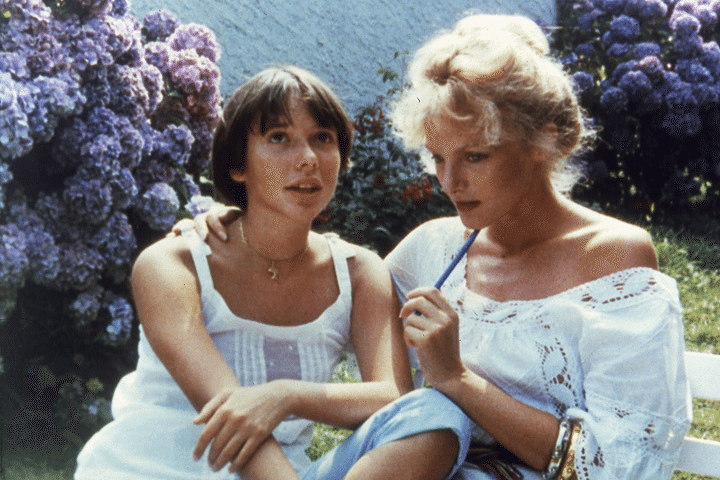

『海辺のポーリーヌ』(83)、

『緑の光線』(86)等6作

■90年代:四季の物語シリーズ

『春のソナタ』(90)、

『恋の秋』(98)等4作

■ゼロ年代:歴史もの

『グレースと公爵』(01)から

遺作の『アストレとセラドン』(06)

まで3作

この他、『レネットとミラベル/四つの冒険』(87)や、『パリのランデブー』(95)等、ノンシリーズものでも、傑作を残しています。それらも併せて、先に挙げた「フランス映画っぽい」という特徴は、現代を描いた作品に観られます。

ロメール映画で重要なのは、何といっても「嘘」です。主人公や、その周囲の人間は、やむにやまれぬ事情(多くは恋愛絡み)で嘘をつく。その嘘が積み重なって露呈しそうになった時、ある偶然が訪れる。

その偶然は、ある場合は僥倖となり、ある場合は失望となりますが、嘘は無効化されます。主人公たちは一つの学びを得て、映画は終わります。

そのような物語が、現代のパリやフランスの田舎町を舞台に、画面外音楽をほぼ排し、自然な光をたっぷりと捉えた、ナチュラルな表情で捉えられます。豪華なセットも照明もなく、ほぼそのままの、その当時の「今」のフランスの光景です。

監督本人が教師なこともあってか、出てくる人物が皆知的な会話をして、自分の感情や行動の動機を、驚くほど明晰かつ大量の言葉で言語化します。

出てくる女性たちは普段着のすっぴんの表情で、ワインを飲んだり、恋にときめいたり。少女や若い女性だけでなく、やや年配の女性、そして若い男性から老年の男性まで皆、変わらない眼差しで描かれます。

そんな、しなやかでナチュラルな快楽に満ちた映画になっています。

しかし、興味深いのは、ロメールがそういった現代のシリーズもの以外の「歴史もの」を残していることでしょう。

それらの作品では、先に挙げた「嘘と偶然」の物語構造は、そこまで変わりません。しかし、画面は全く違う。美しい歴史上のコスチュームと、審美的な美術に溢れ、ナチュラルな空気はどこにもありません。

ロマン主義の画家フュースリの

絵画『夢魔』のポーズの引用

とりわけすごいのが『グレースと公爵』です。フランス革命を舞台にしたこの歴史ものでは、背景として当時の絵画をCGで当て嵌めて動かすのです。殆ど笑えるシュールなその風景は壮絶で、公開時は一斉に戸惑いの声が上がっていました。

なぜ、歴史ものを作ったのか。実は、70年代の二作については、ロメール自身がはっきり理由を述べています。

70年代のファッションが好きではなかったから、歴史ものを創ろうと思った。80年代のファッションがいいと思ったから、また同時代のフランスを舞台にするようになった、というのです。

この言葉に従えば、ゼロ年代から歴史ものに戻ったのは、ゼロ年代以降の風俗に興味を持てなかったのか。

個人的には、携帯電話とインターネットが好きになれなかったのでは、と思っています。80年代までのシリーズもので、重要な小道具になるのが、家電話だったので。

しかし、こんな理由で映画を創る人は、なかなかいないのではないでしょうか。そう考えると、私たちがロメールの映画で大切だと思っていた、あのナチュラルなフランスの現代の光景は、一体何だったのかと思ってしまいます。

おそらく、ロメールの中には、リアルに感じられるものは何なのか、という問いかけが常にあったように思えます。人はみんな嘘をつく。見かけもそう。ナチュラルに見えるけど、それは本当? それはあなたにとって、リアルなの?

80年代は、衣装にしても音楽にしても、70年代に比べて、ちょっと人工的な香りがします。それを捉え、その人工的な部分を、つまりは嘘を、すっぴんでナチュラルに剥がす。そこに出てくる表情に、何かリアルなものが残っているのではないか。

ロメールにとって創作のインスピレーションが湧くのは、そういう時な気がするのです。

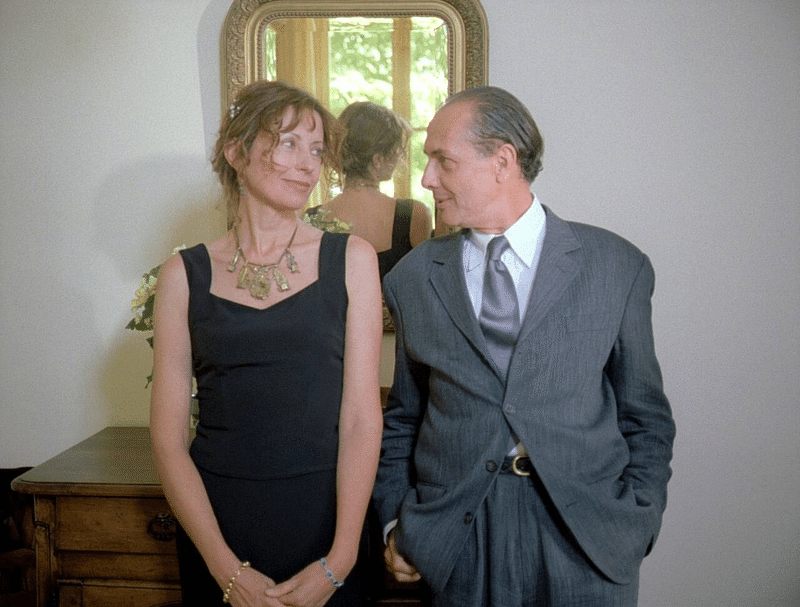

それで私が思い出すのが、『恋の秋』のラストです。娘の結婚と、友人との三角関係の恋模様に巻き込まれる中年女性を、軽やかに捉えたこの傑作。知的なラブコメであり、その期待を裏切ることなくラストまで進みます。

しかし、あのラストの主人公の表情。それは今までの雰囲気と全く違う、物語の意味に回収できない、あまりにも微妙な表情です。

ナチュラルなラブコメを剥がしたその裏に残る、どす黒い何か。それは、彼の現代シリーズものにも、歴史ものにも一貫してある、不可解な謎のように思えます。

その謎は、ロメール自身にも言えます。彼はインディペンデントな映画製作をしており、映画界と関係ない妻子がいます。

それは別に普通なのですが、なんと、家族に自分が映画監督であることをずっと隠し続け、家族は一緒に暮らしていた「モーリス・シェレール」が「エリック・ロメール」だというのを、ロメールが2010年に亡くなって、初めて知ったというのです。

早撮りで、映画祭等に参加せず、脚本執筆や打ち合わせは、自宅から離れた自分の事務所で行っていたとはいえ、一体なぜそんなことをしたのか。

ロメールにとって、嘘をつくこととは、リアルに生きるとは何なのかをめぐる、人生を賭けた問題だったのかもしれません。

そうした真摯で苦い問いかけが根底にあるからこそ、ロメールの映画は、単なるラブコメに終わらない、何度も繰り返し観たくなる、深い味わいのワインのような作品になったのでしょう。

大切なのは、苦い嘘も偶然も受け入れて、リアルな今の表情を味わって生きること。ロメールの映画が教えてくれるのは、そうしたことのように思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?