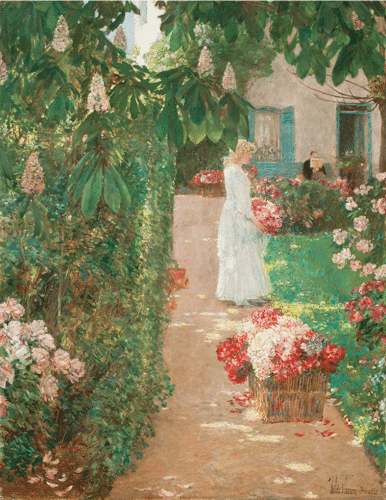

新しい潮流を感じる -「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館」展について【レビュー・批評#9】

先日、東京都美術館で開催中の、「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館蔵」展に行ってきました(4/7まで)。

ウスター美術館というマサチューセッツの美術館所蔵の、印象派やアメリカの印象派画家の作品を中心とした展覧会です。とにかく絵の一つ一つのレベルが高く、ボリュームもかなりあるので、非常に満足できる展覧会でした。

印象派前夜のコローやブーダンから、モネ、シスレー、ピサロといった印象派主流、そしてハッサムやメトカーフといった、印象派に影響を受けたアメリカ人画家、さらに各国の印象派を取り上げています。

途中、日本の画家(このパートは日本の美術館所蔵作品でした)の特集もあり、質だけでなく、バラエティも非常に富んでいました。

ウスター美術館蔵

どれもよかったのですが、この展覧会、絵画以外で非常に興味深い展示物がありました。それは、絵画の購入を巡る、手紙です。

初期印象派を支えた画商(というかほぼ一人で売り捌いていた)として高名なデュラン=リュエルと、ウスター美術館の館長が、モネの絵画二点の購入締結までに交わした、10通以上の手紙や電報が展示されていました。

課税や支払い期日について。あるいは、理事会に購入の承認を貰うという言葉。そして、二点とも気に入ってくれて嬉しいという最後のリュエルの言葉まで、生々しいやりとりが、タイプライターで刻印された、手紙や電報です。

なかなかこうしたものを観る機会はないので、とても面白く感じました。そして同時に、ある種、印象派の特徴がよく表れているものだとも思いました。つまり、印象派とは、19世紀末から20世紀初頭の、資本家が台頭した時代の芸術だということです。

そして、この『ウスター美術館展』の印象派作品が優れていた理由も、見えてきます。

一つ目の理由は、印象派以外の購入が難しかったということです。

ウスター美術館は、1898年に開館した美術館です。フィレンツェのウフィツィ美術館や、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂のように、中世の遥か昔から名画が所蔵してあった場所ではありません。

開館たった10年のアメリカの美術館が、古の名画を購入するハードルはかなり高いはず。ですが、まだ認められていない印象派であれば、シーンを代表する画商と、直接やり取りが出来ます。

そして自ずと、古典絵画に見劣りしないような作品を所蔵したいという、熱気もあったはずです。それゆえに、審美眼も上がって、良質な印象派とその派生作品が集まった、そんな想像ができます。

ウスター美術館蔵

二つ目の理由は、良質な作品を購入するだけの財力と資本の仕組みがあったことです。

古のヨーロッパのように、金持ちの貴族やブルジョワが、自分の気に入ったものを購入している訳ではありません。美術館の後ろに控えているのは王様ではなく、資本の論理によって常設された理事会です。そこには、一人の個人的な趣味ではなく、当然費用対効果も考えた思惑が、動いているはずです。

勿論、このようなフローを兼ね備えた美術館は、ヨーロッパにも当時あったことでしょう。しかし、20世紀初頭の、急速に力をつけて豊かになったアメリカという国家の中心にある美術館という点は、象徴的に思えます。

アメリカの美術館を見ていると、非常に啓蒙的に思えることがあります。始まりから民主主義国家として生まれた国なので、芸術は民衆のためにある、という意識があるように見えるのです。

王や教会が天才に作らせた芸術を、しもじもの者に公開してやるという意識でなく、民衆のためにあるということ。そしてそこには、やはり、個人的趣味を越えて、観客を動員することへの意識があるはずです。

それが、突出した有名作はなくても、粒揃いの作品の収集に、繋がっている気がします。

ウスター美術館蔵

この二つを踏まえて、絵自体を注視すると、もう一つ、興味深い側面が浮かびます。それは、印象派の技法自体が、アメリカの風土に適したものだったということです。

この展覧会の画家たちの国籍は、本家のフランス印象派と日本を除けば、アメリカ、オランダ、ドイツ、スウェーデンと、どちらかと言えば北欧系です。もっと言えば、イタリア人の画家が一人もいません。

西洋絵画と言えば、イタリアです。ダヴィンチ・ミケランジェロ・ラファエロのルネサンスから、ティツィアーノ、カラヴァッジョに至るまで、ローマやフィレンツェ、ミラノこそが西洋絵画の中心地でした。印象派が世界を制する過程とは、そうしたイタリア絵画の言ってみれば「覇権」が崩されていく過程でもありました。

20世紀初頭に近代国家として整理され安定して経済力をつけてきた、アメリカや日本という国家は、自分たちが力を着けても、文化的にはまだ未熟であるという自意識を持っていました。

それゆえに、それらの国の画家たちは、イタリアやフランスに国費留学できたわけですが、その際に、イタリア流の古のアカデミー絵画だけでなく、最新のフランスの印象派をも吸収しました。

そして、これらの国は、地中海性気候のカラッとした空気の地域ではありませんでした。イタリアやギリシャの、黒い影を作る強烈な澄んだ陽光や、太古の歴史を思わせる、黄金に輝く黄昏の光線はありません。

雪や霧に満ちた北方の国家の自然や、四季折々がある日本の自然は、印象派のようにぼやけた曖昧な質感で捉えるのに最適でした。

ラファエロをアメリカ風や和風にするのは、どう考えても無理がある。でも、モネの風景画であれば、アメリカ風、和風にアレンジできる。だからこそ、「文化の最新地」から画家たちが戻ると、これらの地域に、急速に印象派が広まることになったのではないでしょうか。

ウスター美術館蔵

そして、優れた印象派作品を所蔵して、人々の審美眼を高めつつ、自国の優れた印象派風画家の作品を、積極的に購入してサポートすることで、絵画文化全体を向上させていく。ウスター美術館の所蔵絵画からは、そんな近代的なサイクルも浮かび上がってきます。

実際、印象派でイタリアや南欧系の優れた画家は、あまり思い出せません。印象派とは、画家たちはフランスですが、新しく近代国家として力をつけた地域の人たちが、その「良さ」を確立した流派と言えるでしょう。

まとめると、この『ウスター美術館展』が優れた印象派作品揃いになったのは、外的な要因と、絵画自体の性質があるように思えます。

アメリカという、財力はあるものの、文化的には僻地で、伝統的な絵画に手を出せなかった場所のため、新しい印象派という「現代美術」を購入する理由があったこと。

そして、アメリカの風土を捉えるにも適した技法だったため、自国の画家を支援する意味でも、良質な作品が集まったこと。

こうしたことを考えさせられる点でも、この展覧会は非常に啓発的でした。そして、印象派が本当に新しい潮流だったことを、リアルに感じとれたのでした。

ウスター美術館蔵

付言すると、この展覧会のカタログは、コンパクトながら、解説や上記の手紙を全て収録した、非常に質の高いもので、外装も触り心地がよく、ピンクと紫の二種類があるという気が利いたものです(私はピンクを購入しました)。

こうした商品がちゃんとしているところにも、20世紀の民主主義国家のアメリカの美術館という事実が、表れている気もしたのでした。お薦めの展覧会です。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のレビューでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?