コラージュ小説は楽しい -小説『これは小説ではない』の魅力

私が普段毎日読んでいるnoteのフォロワーの方で、コラージュを掲載されている方がいらっしゃいます。写真や絵を組み合わせた、大変、愛らしいものです。

コラージュの楽しさとは、色々と異質なものを合わせて、自分なりの面白さや美しさを創ることにあるのでしょう。

小説にもそんなコラージュ小説があります。有名なものは、アメリカの小説家ドス・パソスの『U・S・A』三部作、ドイツのデーブリンの『ベルリン・アレクサンダー広場』、そして、それらの大元にあるジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』辺りでしょうか。

こうした小説では、全く異なった文体が組み合わされ、時には現実にある文章がばらばらに引用され、作品を活気づけています。

アメリカの前衛小説家、デヴィッド・マークソンの小説『これは小説ではない』(木原義彦訳 水声社)は、そんなコラージュ小説の中でも「ヘンさ」では、群を抜く小説です。

先に挙げた「小説」では、まだ明確な主人公がいて、ちゃんと物語が進み、結末がありました。しかし、この小説?には、挑発的なタイトルにふさわしく、主人公も物語もないのです。

では、何があるのか。ちょっと本を引用してみましょう。

ホッブスはまひで死んだ。91歳で。

ラッセルは98歳で死んだ。気管支肺炎で。

ヤナーチェクは気管支肺炎で死んだ。

スコットは脳卒中の後遺症で死んだ。

自殺する十分な理由のない者はいない。

チェーザレ・パヴェ―ゼの言葉

煙突の煙も私も部屋から出て行く。

どうしてそれだけのことを

大げさに考えるのか。

マルクス・アウレリウスの言葉。

彼は年を取らないように早めに死んだのだ。

スティーブンソンが44歳で死んだときの

ヘンリー・ジェイムズの言葉。

思えば長いこと生きてきたものだ、

俺の人生は

黄ばんだ枯葉となって

風に散るのを待っている。

全編がこんな感じです。ひたすら有名人(作家や芸術家が多い)の死因を連呼するかのような文章が続き、その合間に、作家や哲学者、芸術家の言葉や、作品の引用が挟まる。ちなみに最後の「思えば~」は、シェイクスピアの『マクベス』の台詞の引用です。

物語が無い小説。トリビアがコラージュされて、続くだけのような小説。ただ死因が並んでいるだけで、詩と呼ぶには美的な洗練がない、散文としか言い様のない文章です。

そんなものの何が面白いのかと思われるかもしれませんが、それが、読んでいて段々と面白くなるのが、不思議なところです。

ひたすら死が連呼されるのに、陰鬱な感じはせず、どこか無味無臭の近未来の部屋の中にいるような気分になります。

それは、この作品が、実はかなりうまく構成されているからでもあります。先の引用のようにイメージや語句で繋がっていたり、突如転換があったり。ある個所では緩く、ある個所では緊密にと、組み合わせのバランスが非常に良いのです。

あるいは、次のような箇所。

1910年の12月ごろ、

人間の性格が変わったのです。

そうです、ヴァージニア。

最初の文は、作家のヴァージニア・ウルフが、後期印象派絵画の登場を評した言葉です。では、次の文は、それに賛成する言葉?

実はこれは、1897年の、ニューヨークの新聞に掲載された、ヴァージニア・オハンロンという女の子の「サンタクロースは本当にいるの?」という質問に答えた、有名なコラムの抜粋です(とても明晰な文章で、よく英語の教材になっています)。本当は「そうだよ、ヴァージニア、サンタクロースはいるんだよ」という文です。

このような変化球や仕掛けがあることで、退屈にならないのです。もっとも、かなりの部分は注釈のページを繰らないといけないのですが、注釈はとても充実しており、翻訳者の木原善彦氏の苦労がしのばれます。

それにしても、なぜこんな「コラージュ小説」を書いたのか。実は、この作品には有名人の死因と引用以外に、もう一つのパートがあります。

それは「作者」です。この本はそもそもこのように始まります。

<作者>は文章を書くのを

本気でやめたがっている。

<作者>は物語をでっちあげることに

死ぬほどうんざりしている。

(中略)

<作者>は登場人物を考え出すことにも

飽き飽きしている。

(中略)

全く物語のない小説。

<作者>はそれを作りたい

(中略)

物語なし。登場人物なし。

にもかかわらず、読者には

ページをめくる気にさせる

この「(中略)」部分にも、先のような引用や死亡記事がたっぷりと挟まっているのですが、その後、この作者の独り言みたいな文言もたまに出てきます。

ここには、作者のストレートな感慨が顕れているのでしょう。つまり、従来の小説の型に飽きてしまったのだと。

そう言われてこの「小説」を読んでいると、少し不思議な気分になってきます。

私たちは通常、物語というものを当たり前のように、受け取っている。そこには登場人物がいて、起承転結があって、ドラマがある。私たちは小一時間それに夢中になる。

考えてみると、小説だけでなく、詩も、映画も、場合によっては音楽も絵画も、そういう「人物と起承転結」の組み合わせによって、「ドラマ」を作って人を惹きつけています。

良いドラマを作ることは大変だけど、ドラマが全くないものをつくるのは、実はそれ以上に難しいのではないのでしょうか。

そう考えると、ここでひたすら死因が連呼されるのも、どこか含蓄のあるものに思えます。生きること、死に向かうことはドラマになるけど、死そのものは、ドラマでも何でもないのですから。

私はドラマが大好きだけど、もしかしたら、私に限らず、多くの人は、ドラマ中毒になっているところがあるのかもしれません。そのため、この本を読むと、すっと自分が漂白されたような気分になるのです。

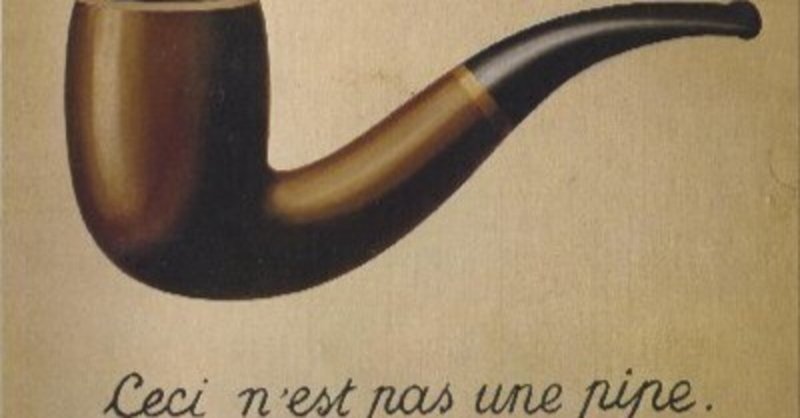

この小説のタイトル『これは小説ではない』は、シュルレアリスムの画家、マグリットの絵『これはパイプではない』からの引用です。パイプの絵の下に、「これはパイプではない」という文字が書かれた有名な絵です。

矛盾を表したようなシャレた絵画ですが、どれだけ文言で否定しようとも、「それはパイプです」と言うこともできます。それと同じように『これは小説ではない』も、タイトルを否定することもできるのかもしれません。

つまり、ドラマはないかもしれないけど、人を楽しませる文章の塊、という意味で、これは小説です、と。

機会がありましたら、その変わった味のコラージュを、是非試していただければ、と思います。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?