アートケアだより2023年12月号

6年生ご家族へのインタビュー。今月はTさんにお聞きしました。Tくんは写し絵や工作が大好き。5つ離れたお姉さんがいます。

●きょうだい、全然違う幼少期

冨田: 先日、美術館に行かれたそうですね。

T:高校2年の姉とようやく日があって、1泊2日の熱海旅行で美術館に行きました。1日目は2日目に部活で別行動になる姉の行きたい所へ、2日目はKの行きたいところへ、ということで姉が見たいMOA美術館に行ったんです。天井にある巨大な万華鏡のような装置が綺麗だっていうこともありまして。でもKは「きれいだけどねー」。国宝の壺もあるんですけど「ふーん」。

冨田:美術館へ行く行かないは好みが分かれて、大多数の子は行かなくなりますよね。次に美術館へ行くのは、好きな人とデートでかな?という感じで。黄金の茶室は見ました? 6年生だと日本史で豊富秀吉とか習いますよね。

T:歴史を知っていてもあんまり興味がなさそうで。「黄金の茶室もあるよ。これ組み立て式なんだよ!」「へー」。そんな感じで、姉とは全然見るスピードが違って、Kは夫とペアで小走りで回ってました(笑)。

T:2日目は姉は朝から部活に向かい、Kの好きな所へ。熱海城に行ったりしました。Kは「大きいお風呂に入る、ビュッフェスタイルのご飯を食べたい、できたら大きなベッドで寝たい」という希望で旅行に行ったんです。畳でお布団だったんですが、他は満たせて嬉しそうでした。

冨田:大きいお風呂、いいですよね~。最近はビジネスホテルにも大浴場が多くて、私も大浴場があるところを選びますもの(笑)

冨田:アートケアに初めて来たのは…(アルバムをめくって)2015年、3歳からですね。未就園児クラスに参加。

T:アートケアのことは、Kが生まれる前、上の子が2~3歳の頃、お友だちから教えてもらって知っていたんですよ。当時、上の子は幼稚園にまだ通っておらず、20分以内で行ける範囲で生活していました 遊び場所はその範囲の公園か子育て支援センターでした。

上の子は小さい頃、私からちょっとでも離れると不安が強い子でした。赤ちゃんの時から、抱っこして寝た時に降ろすと泣くからずっと抱っこ。1度、歯医者へ行く時に夫に預けたんですけど、1時間泣きっぱなしで、ああ、これは預けられないなと。幼稚園も入園してから年長の秋頃まで、園内で1日中、毎日、付き添いました。

冨田:1日中!毎日!それは大変でしたね…

T:Kの出産の時も、上の子は産院に寝泊まりしていたんですよ。そんな状態だったので、美術館まで、車も自転車もあるんですけど、ものすごく遠く感じて。

冨田:あぁ、わかります。大変な時期って近くがものすごく遠く感じます。心理的な距離っていうのがありますよね。 Kくんは小さい頃、どうでしたか?

T:きょうだい全然違っていました。姉は迷子になったことがない。1人でどこかに行くっていうのができないわけですが、Kはどんどん行っちゃう。スーパーとか探しに行ったり、わんぱくランドというところでゾーンを越えて行ってしまった時が1番ヒヤヒヤしました。それ以外は目の届く範囲でしたね。

Kは未就園児の頃、里山公園で活動するサークルに入っていたんですが、うちは2人とも2年保育だったので、年少の学年でみんな抜けてしまって、遊ぶ子がいないなぁという状況になったんです。毎日公園に行っていたんですけど、ふとアートケアのことを思い出して、検索したら「やってる!」と参加しました。「姉の時も通ったらよかった~」ってホントに思いました。

冨田:それもまたご縁というかタイミングですねぇ。

冨田:Kくんは幼稚園に入ってからどうでしたか。お姉ちゃんの時のような付き添いは?

T:入園当初は、Kから「見せたいものがあるから」と言われて、私も30~40分だけ園ですごしていました。年少から入園している子たちで、ほぼ関係が出来上がっているところに年中の学年で入園したので、最初は男子に遊び相手とみてもらえず、優しい女子と遊ぶことが多かったです。でもすぐに園生活が楽しくなっていました。授業参観も、今でも来てほしいって言ってます。

冨田:まだ見ていてほしいんだ~かわいい!

●正義感

T:今回、アートケアのアルバムをあらためて読んでみたら、年中さんの時に「幼稚園で他のクラスまで片付けに行っています」と私、書いているんですよ。あぁ、今と一緒だったんだ!って気づきました。

冨田:ほんとだ!アートケアの片付けも、何年も、率先して最後までやってくれますよね。なんででしょうかねぇ?

T:そうですねぇ…ほめられたいのかな。「ありがとう」って言ってもらえたら嬉しいという気持ちがあるのかもしれません。

T:でも正義感が強すぎるという面があって。学校で朝、宿題をやって来ていない子がいると、「今すぐやれ!」と言っていると本人が話したことがあるんです。「それは先生の役割で、Kの役割ではないよ。言われた子だって嫌な気持ちがするんじゃないかな。何か宿題をやってこれない理由があるかもしれないし」と伝えたんです。

冨田:「公共の倫理観」が強すぎる時期や個性のお子さんもいますからねぇ。Tさんの助言を聞いて、Kくんはどう言ってました?

T:「わかった」と言ってました。

冨田:いつ頃のことですか。

T:6年生の夏過ぎたあたりです。

冨田:最近なんですね。先生とは、そのことについて何か話しましたか。

T:ちょうど面談が終わったばかりだったので、お話する機会がなくて様子を見ています。

冨田:通知表の、先生の自由記述というか所感を書いてくださる欄には、どんなことが書かれているんでしょう?

T:できたことや学べたことを書いてくださってます。個人面談で毎回、Kのことをほめてくださるので「何か気になることはないですか?こうしたらもっと良くなるよということはないですか?」と聞いたところ、「マイペース」という話が出ました。図工は完成までいけなくて、4、5年生の頃は「中学に向けて時間内に終わるように練習しましょう」と。その他は「授業中よく発言しています」とか「先生の意思をくみとって表現してくれています」とか、なかなか高評価なんですよね。

初回から大きな絵、工作、型抜き定規のボールペン画など多彩でした

●マイペース!

冨田:アートケアでも、絵も工作もマイペースですものね。

(2人でアートケアのアルバムを見ながら)

T:「おそとワーク」で、これがこびとさん初登場の回です。

冨田:こびとさんシリーズ長く作ってましたね。

T:そうですね。この後もおうちを作ったりいろいろして楽しそうでした。

冨田:こういったこびとさんをたくさん作るという表現は、集団生活のシミュレーションとなる要素があるので、自然と取り組むお子さんも多いんですよ。

こびとシリーズ終了の節目の作品

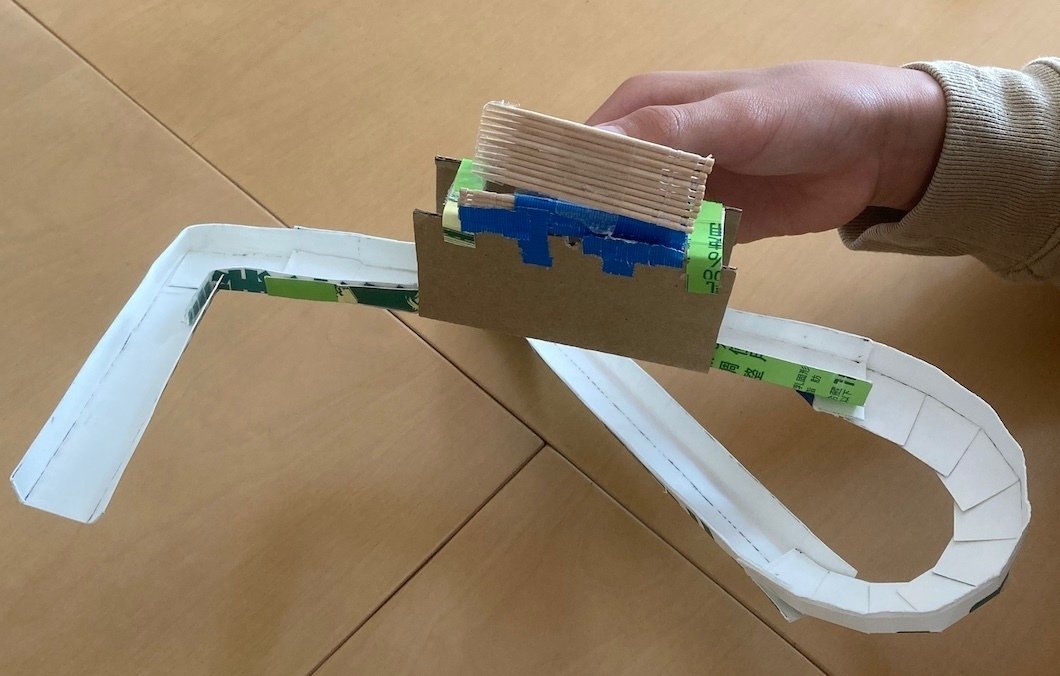

冨田:この後はポケモン。これもお友達の影響もあるかもしれないですね。ゲームで遊んだり。あとピタゴラスイッチのようなコロコロ転がる工作に、毎年、挑戦していましたね。

冨田:2018年5月のこのコロコロ工作、私覚えてます。「アールをつける」ということに初めて挑戦した回なんですよ。「段ボールの縁に切り込みを入れて接着すると、カーブをつけた形を作ることができる」と教えたんです。

お父さんと一緒に来てくださった回で、2人で和気藹々と作っていました。

冨田:(大きな段ボール板に描いた作品を見て)なつかしい!これもがんばりましたよね。しっかり描き上げました。

T:私、この時、先生から「この大きな段ボールに描く?」って聞かれて、Kがすぐ「やる」って言ったのを聞いて「やるって言うんだ!びっくり」と思いました。冨田:見事に描き上げましたよね~

冨田:あと、マリオをいっぱい描きましたよね。コロナ期にはオンラインやメールワークで、マリオたちをアイロンビーズで立体的に作って、あれもすごかったなぁ!キャンバスにも描いています。

お家で制作するならではアイロンビーズの作品

冨田:それから写し絵はずっと続いていますね。コロコロコミックの中から様々なキャラクターを描き続けています。すんごい細かく描いてます!!

T:アートケアで、特別つまずきみたいなこともないですね。工作コロコロ装置とかピタゴラばっかりとかいう時もありましたけど、この前も「キャンパスやってみる?」と先生が聞いたら「やる」と言っていたので、またびっくりしました。

工作はカービィが回転する仕組みです

●場を読むこと

T:学校が好きで、風邪をひいて休むと「学校、行きたかったのに」なんて言ってました。ここ数年偏頭痛を発症していて、お医者さんから重度の偏頭痛って言われているくらいで、お休みする日もあります。でもやっぱり学校が好きで。

冨田:そんなに好きなんだ!私なんかラッキーって休んじゃいますけど。

T:1度だけ学校に行きたくないと言ったことがあります。友だちのチャームが外れてしまっただけだったんですけれど、それはすぐ直せて解決して、楽しく行っていました。

さっき出たような正義感を出していることもあるでしょうから、学校でトラブルはあると思うけど、もしかしたら気づいてないのかも(笑)。

T:でも空気を読むところも実はあって、Kは以前から運動会で応援団長になりたくて、去年は団員になって、6年生の今年は団長に手をあげようと、はりきって出かけたんですけれど、準備体操係になったと帰ってきました。面談の時、先生もそのことを気にされていたようで「Kくん1番に手をあげたんですけど、その後取り下げちゃって大丈夫でしたか」って聞かれました。Kによると「団長は声が大きい子がいいって思ったから自分は手を下げたんだ」と言っていました。他にもやりたかった委員はいっぱい手を挙げた人がいたから、手を挙げなかった給食係になった、ということもありました。

冨田:「場を読む」というのは「自分自身を客観的に見ることができるという成長の表れ」とも言えます。本人の気持ちとしてとても残念なのかどうか、バランス次第ですよね。お友だち付き合いはどんな感じでしょう?

T:Kは遊んでても自分のやりたいように遊んでいるんですよ。先日、幼稚園の頃からのお友達に「Kって自由だよね。ごめんね」と話したら「友だちだから大丈夫。幼稚園から知ってるから」って言ってました(笑)。周りの人に恵まれています。

●「時期が来たら変化する」を信頼する

T:アートケアでは「なんで写し絵ばっかりするんだろう、絵の具をしなくなったんだろう」といろいろ不思議に思うことを、都度相談すると「悪いことじゃないし、その時が来たら違うことに挑戦するんじゃない?」と先生が言ってくださるので、そのまま見守っていると、その通りになるから不思議だし、疑問に思うことに答えてもらえて安心だし、ありがたいです。

冨田:「時期が来たら変化する」と助言しても「ホントかなぁ?」と疑念に思う方もいると思うんですが、Tさんはそのまま受け取ってくださいますよね。何か信頼感みたいなものがあるんでしょうか。

T:多分アートケアはそういう場所だから見守れるのかも。例えば花を見て描くといった課題があったら「それをやりなさい、終わりまでやりなさい」って言ってしまうと思います。水泳だったらクロールとか段階や課題がありますが、アートケアにはそれもないですし。

冨田:「他人が決めたゴール設定」と「自分が決めたゴール設定」という違いがあると思いますよ。自分が決めたゴール設定だから最後まで自分のペースで進めることができる。なので、お母さんも見守れるのかもしれませんね。

冨田:学校の学習も子ども自身で課題を見つける方向になってきましたが、学校での学習内容に変化はありますか?

T:感じたことを文章するにすることが多くなりました。工夫したことなどを書く、ちょっとした欄があるんです。そこに書くようにというのが各科目であります。

冨田:アクティブラーニングの反映ですね。

T:4年生の時、それを見越した教え方の先生で単元ごとに書く欄があって苦労していました。Kは文章を考えてまとめるのが苦手みたいで。ゲームの話は延々とするんですけれど。

●片付け

冨田:アートケアで、いつも片付けを手伝ってくれています。すごいなぁと思ってます。

T:公共の場で遊んだものを片付けるのを私も当たり前にやっていて、子育て支援センターで遊んでいた頃も、帰るときに他の子が作ったおもちゃも片付けて帰る。いいことだからと思ってやっていました。

冨田:そうだったんですね。ある時お父さんに「Kくん、片付けしてくれてえらいですね」と伝えたら、「職場の若手を見ていても、片付けを率先して気持ちよくやる人は伸びるんですよね。だから我が子ながら私もいい面だなと思って見てます」とおっしゃっていました。

T:そんな話があったんですね!

T:でもKは家ではぐちゃぐちゃなんですよ~ 洋服を脱ぎ散らかして床にあって、それをまた着るんです。

冨田:脱いだら着る。ある意味合理的な気がします!家族はには自分の都合優先してもらえるという気持ちもあるかもしれません。

T:友だちが来る月木金はきれいにしようねって決めてます。学校から帰って、片付いていないと大急ぎで片付けてますよ。

冨田:週に3日も片付けるんだったら上等じゃないですか!

T:ゲームは1日30分と決めてあるんですけど、お友だちが遊びに来た時は制限なしで、2時間くらいやっています。実は、家のゲーム機が30分で使えなくなっても、お友だちが持ってきたゲームで続きをやり始めたり、お友だちだけがゲームをやってカイトはのぞいて見てる…というシーンが多々あり、仕方なく許してしまった次第です。ゲームがたくさんできるので、3日、がんばれるんだと思います(笑)

●ゲームやYouTubeのルール交渉!

冨田:たしか休日の午後は好きなゲームを満喫する習慣だとか。

T:おやつ食べてゲームしてYouTube見る。休みの日のKのルーティーンです。平日もですけど! 出かけ先でも「早く帰りたい」ってそわそわしてます。

私、YouTubeは1日3本までいう曖昧なカウント方法をとっていたので、最近は尺の長いYouTubeを見るようになって、「数じゃなく時間で決めたいと思うけどどう思う?」と話し合おうと思っているところです。一旦ルールができると、緩くすることはできてもキツくすることはできないじゃないですか。

冨田:TさんとKくんのルールは1日30分と元々短いから、これ以上厳しくはできないですねぇ。「30分なんだ!」って、読んでびっくりしている親御さんも多いと思いますよ。でも頭痛対策で、画面を見続けることは控えた方がいいですものね。

T:1本20分以上の時は声をかけてくれたんですけど、最近は1本3~40分のを見ているので、なかなか難しいです。ご飯も声をかけても「ご飯ですけど」「あぁ」って言う感じで。

冨田:どこのご家庭も、親子でいろんな駆け引きがありますね。

冨田:長時間ありがとうございました。最後に、このインタビューでお話されたいことはありますか。

T:このアルバムのように、振り返れるものがあって良かったと思います。自分で育児手帳を書くというのもあると思うんですけど、なかなかできるものじゃないですし。このアルバムは、頻繁に見直さないけれど、すごくおもしろかったです。先程のお片づけのことも、こんな小さい頃から同じだったんだって気づきました。

冨田:小さい頃からこういう子だから、ということがわかると、子どもの育ちぶりは自分の子育てのせいではないという気がして、気楽になれますよね。子どもは子どもの個性を持って歩んでいる。

将来の夢は何と言っていますか?

T:ユーチューバーになりたいって1年生の時から言ってます。

冨田:今時の子ですね~ どんな大人になるか私も楽しみにしています。

・・・・・・

Tさんにこの原稿をチェックしていただく連絡をしたところ…

「3日前に脳神経クリニックを受診して、医師よりブルーライト制限がでました!タブレットは1時間まで、TV含めて2時間までというルールで生活してみよう!と言われ、とほほなK。今週から2時間生活やってます」

とのこと!

体質から生じる不調から、大好きなことをセーブしなければならないのは辛いですよね…

でも体を大事にする具体的な方法がわかると、セルフコントロールの目処が立ちますね。

ゲームやYouTubeの時間について、お子さんと交渉中の方は、上記のようなお医者さんの提示する目安時間を伝えてみてはいかがでしょう。説得力があるかと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?