時間はまっすぐには進まない:フィクションの「非・線的な時間」(「ゴドーを待ちながら」をきっかけとして)

「ゴドーを待ちながら」の時間の進み

TBSラジオ「アフター6ジャンクション」のベケット「ゴドーを待ちながら」特集を聴いていて、「ゴドーを待ちながら」の時間の進み方がリニアでないという話があった。つまり、直線的でないということだ。

フィクションなら、まあありそうなことだと思うけど、

現実世界にそんなことがあるのだろうか。

あらすじはラジオを聞けばわかるが、「ゴドーを待ちながら」はウラジミールとエストラゴンという浮浪者のような二人組がゴドーと呼ばれる人物を待ちながら意味のないような会話をし続けるという戯曲である。途中、ラッキーとポッツォという人物、そして男の子が現れる。ラッキーはポッツォによって首にロープを付けられ、奴隷と支配者のような関係である。ラッキーは意味不明な長台詞をしゃべる。ポッツォは威圧的で支配的である。男の子は、今日はゴドーは来ないと告げにくる。第二幕では、ラッキーは喋れなくなり、ポッツォは盲目になっている。男の子がきて、今日もゴドーは来ないという。

そういった戯曲なのだが、

ラッキーが喋らなくなり、ポッツォが盲目になるという点のみが、戯曲の中で不可逆な点であって、そこ以外は確かに、時間の進み方が直線的でないというか、ウラジミールとエストラゴンの面白い会話がまさに漫才のように繰り広げられるのみで、展開というものはない。漫才と言ってもM-1グランプリのような競技漫才ではなく、もっと取り止めのない戯れの会話である。

だから、ラジオに出演していた岡室美奈子教授によれば、その2役を演じる俳優は、どこを演っているのかわからなくなるらしく、それをわざと起こすような仕掛けをベケットは作ったのだというお話は、非常に興味深かった。

話がすこしそれてしまったが、そうした時間の進み方を持つフィクションは珍しくない。いま小島信夫の小説『美濃』を読んでいるのだが、これも時間構造という点でいえば似たようなものだ。展開しているのかしていないのかわからない文章が続くが、読んでいて心地が良い。金原ひとみ『デクリネゾン』もそのような小説だった。

もっと言えば『吾輩は猫である』だってそうだ。

「非・展開的作品」「非・線的な時間」

つまり、時間が真っ直ぐ進んでいるのではないフィクションというものがある。

それは同じところをグルグル回っているような、非アクティブなものであるという風に感じられるかもしれないし、テレビドラマやアニメに見慣れた人からすれば、奇異に映るものなのかもしれない。ダラダラと何をしているのだ、貴重な時間を使ってコンテンツを見ているのに!というわけだ。

それを「非・展開的作品」と呼ぼう。

そしてそこに流れる時間を「非・線的な時間」と呼ぶ。

(ちなみに、いわゆるループもの、タイムリープものというのは、グルグル同じところを巡っているが、その最小単位の中では時間は直線的であるから、ここでは扱わない。)

直線的な時間、あるいは「展開」と言っても良いだろうものに、人はおもしろさを感じていることが多いと思う。「どんでん返し」「ラストで号泣」とは、まさに「展開」のことだ。

お笑いにおける「非・展開的作品」

それでは、演劇や小説以外のフィクションのジャンル、例えばお笑いのネタの中に、そのような「非・展開的作品」はあるのだろうか。

M-1やキングオブコントのような賞レースの中には、そういうものは出てきにくい。賞レースというのは、時間内にどれだけ展開やボケを詰め込めるかという競技と化しているからだが、私が唯一思いついたのは、キングオブコント2010の、ジャルジャルの「おばはん」のネタだ。これに限らずジャルジャルのネタは、2020年に優勝した時のものはそれとはやや異なるが、かなり直線的でない。

賞レースとは異なるが、バナナマン×東京03のユニット「HANDMADE WORKS」による、「タカちゃんとバンと三人」というコントシリーズも、近いものがある。

また、近藤春菜(ハリセンボン)と友近のコント「オレだよ」(徳男と徳子)にも、そうした時間は流れているだろう。

「ずっと見ていられる」

これらのネタを評するときに、定番のフレーズがある。

それは、「ずっと見ていられる」だ。

直線的な時間が流れていない作品は、「ずっと見ていられる」と評されることが多い。『吾輩は猫である』にしても、どこから読み始めても良いような作りになっている。

ただしもちろん、「ずっと見ていられる」からと言って、展開を全くしていないというわけではない。つまり展開に重きを置いていないだけで、ゴドーのように不可逆な場面もある。

でも、展開に重きが置かれていなくとも、面白く見ることができる。

その秘密はなんなのか?

それは、「文体」だと思う。

ゴドーにしろ、猫にしろ、美濃にしろ、「タカちゃんとバンと三人」にしろ、そこに流れている「文体」が、「非・展開」的な、直線的でない時間の中での、面白さの担保になっているのだ。

コントや演劇の中で「文体」というのは抽象的だが、「間」や「空気感」「世界観」のようなものだと考えればわかりやすいと思う。そうした要素が、「非・展開的時間」=「ずっと見ていられる」を生み出している。

「間」や「空気感」「世界観」は、現実の人間を評するときにも当てはまるだろう。

「何か、他の人とは違う時間が流れているな」という人は存在するし、身の回りにもいると思う。その人固有の「文体」を、時間を生きている人。

そうした人は、何か超越していて、「別枠」のような感じさえするが、憧れるものだ。大体からして、喋る速度が違ったりする。

私は、「非・展開的」時間の方が、「現実」により近い時間感覚だと感じる。

ここでいう「現実」というのは、人間社会というフィクションを剥ぎ取った、人間には感知出来ない、カントの「物自体」や、ラカンの「現実界」といった諸概念のような、剥き出しの世界と表現すべきようなものだ。

学校、就職、結婚、出世、定年など、これら線的な時間に属するものは、人生とは関係がない。現実とは関係がない。線的な時間は、人間の認識が生み出したものだ。おそらく発祥はユダヤ教かキリスト教だが、不勉強なのでここでは書かない。

なぜ線的な時間が、人間が生み出した認識だと言い切れるのか、私にはその根拠となるはっきりとした、演劇に関係する体験がある。

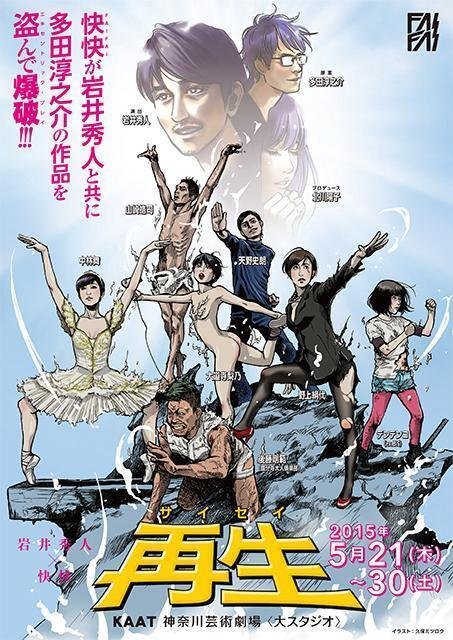

岩井秀人×快快『再生』

それは、快快という劇団が、同じく劇作家・演出家岩井秀人の演出で多田淳之介の「再生」という芝居をやったのだが、それを見た時だ。

その演劇は2015年にKAATで見たのだが、その内容とは、何曲かのポップソングで組まれた30分ほどのプレイリストが爆音で流され続け、その中で役者たちがパフォーマンス・動きを行うというものだったのだが、全く同じパフォーマンス・動きが、3セット立て続けに繰り返されたのだ。

私は内容を全く知らずに見にいったから、二周目が始まってしばらくした時、かなり絶望的な気分になった。そういった演劇で考えられる演出は、繰り返しの、リフレインの中で細かな差異を演出し、それが強調されてゆくとか、同じセリフや動きが異なるシチュエーションで異化効果を持つとかが想像されたから、そう言った「展開」を期待していたのだが、そう言った甘い期待は裏切られ、早い話が「え、このまんま行くの!?」と思い、なんとその通り、「寸分違わぬパフォーマンス」が、3回行われたのである。

しかしそれで何が起こったかというと、

1セットめの終わりの方で、bo enというアーティストの「My Time」という曲がかかり、(もちろんそのアーティスト名など後で知ったのだが、)「おやすみ おやすみ close your eyes and you’ll leave this dream」というフレーズの中、元BiSのテンテンコが降りそそぐ光と紙吹雪の中、天井より吊り下がるブランコに乗り、天に向かって無言で漕いで昇っていくシーンがあった。1周め、2周めには何も思わなかったが、3回めにそのシーンが来たときに、私は非常に激しく感動したのを覚えている。

なぜ感動したのか。よく覚えているのは、3回目も同じことをしてほしいと強く願ったことだ。

そこには、「展開」を強く拒む意識があった。

だが、それはおそらく、目の前で「展開」が起きていなくとも、「3回目にも同じことが起こるだろう」という予想、つまり「『非・展開』という展開」を、私自身が頭の中で勝手に期待し、作り上げていたからだと思う。つまり、物語=「線的な時間」を、勝手に作り上げていた。(「非・展開」という展開は、「展開」故に線的な時間になる)。目の前では「展開」が起きていないが、頭の中で「展開」が起きていたのだ。

(それと同時に、ブランコに乗って昇っていくテンテンコが天使のように思え、天使は3度だって同じことを寸分違わずしてくれるという気持ちになり、救いを感じて感動した、という部分もあった)

そしてそれが叶えられ、私は泣いた。物理的に泣いたかは覚えていないが、泣いた。

もちろん、観客全員がそういう意識状態ではなかったと思う。上演後に、隣の隣くらいにいた若い男性が、連れ合いの女性に「訳わからなかった」と言っていたのを覚えている。

だが、私はその時、「線的な時間」と、「非・線的な時間」を、同時に体験していたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?