【旅行記】初の山陰地方!! 03【2021.12】

前回の記事(初の山陰地方!! 02)はこちらから

倉敷から特急やくもに乗ること約2時間半

目的地の松江に到着!

時刻は21時前、すぐにホテルに向かいチェックインを済ませたところで、仕事終わりの母も合流

明日は旅行のメインである、出雲大社へ向かうので早めに就寝

午前6時、起床

出発までかなり時間があるので、手早く準備を済ませて散歩へ

松江城まで行こうと思ったが、30分以上かかるので断念

時間になり、松江から出雲へ出発!

すぐに出雲大社ではなく、まずはガラス工房へ

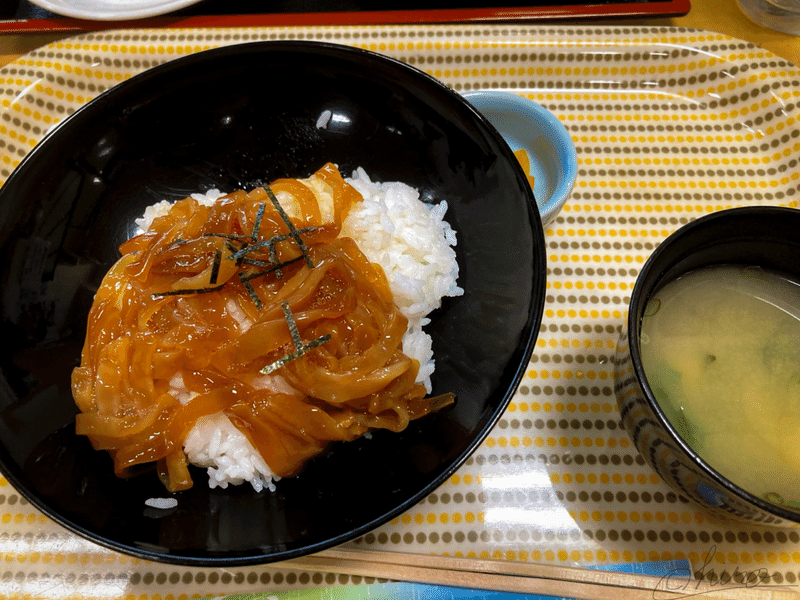

朝食にはご当地グルメの寒シマメ漬け丼をいただきました!

甘みが強く、美味しかったです‼

ガラス工房 Izumo

約6年ぶりの家族旅行

私も妹も1年ちょっと経てば就職なので、つぎの家族旅行はいつになるだろうか?

てなことから、「何か思い出の品となるような物が欲しい!」という話になりガラス工房 Izumoへ

家族全員はじめてのガラス細工!

吹きガラスなかなかに難しかったです…

一定のスピードで回しながら、息を吹いて膨らませるのが特に難しい…

(イメトレは完璧だったのにな…?)

家族全員かなり先生の手を借りながら、なんとか作ることができました

完成したグラスがこちら‼

お酒が好きな自分としては、飲み口の部分が薄いグラスを作りたかったのですが、難しくこんな仕上がりに!

はじめてのガラス体験は難しかったものの楽しかったです

また機会があればリベンジしたいような、したくないような

出雲大社

ここからは本日のメインである出雲大社へ向かいます!

出雲大社には4つもの鳥居があるのを知っているでしょうか?

せっかくなら全部の鳥居を歩いて通ろうと思い、少し手前でバスを降りて本殿を目指します!

一の鳥居は『宇迦橋大鳥居』

参道の入口である宇迦橋にそびえたつ大きな白い鳥居です

高さはなんと23メートル‼

参道を歩いて行くと可愛らしい見た目の建物が多くみられます!

進んで行くと、出雲大社前駅も見えてきました!

国の登録有形文化財にも登録されている駅舎となっています

二の鳥居は『勢溜(せいだまり)の大鳥居』

出雲大社境内の正門にあたる位置にあります!

江戸時代には芝居小屋があり「万物の勢いが最も溜まる場所」とだったことから、勢溜という名前がつけられたそうです!

また、左手には旧暦の10月10日に八百万の神々を稲佐浜から出雲大社へとお迎えする神迎(かみむかえ)の道が続いています

旧暦の10月は普通「神無月(かんなづき)」と言いますが、出雲では八百万の神々が集まることから「神在月(かみありづき)」と言うのも納得

旧暦の10月10日にはしめ縄が辺り一帯に張られるそうです

後から思ったのですが、出雲大社って神社のなかではかなり珍しく参道が下り坂になっています

寺社仏閣はけっこうな数行っているのですが、参道が下り坂になっているのは出雲大社だけ

境内のなかを進むと三の鳥居である『松の参道の鳥居』

鉄製の鳥居となっています

参拝するときは『松の参道の鳥居』の両脇の道を通ります

特別感のある真ん中の参道は皇族や貴族、勅使だけが通ることができた特別な参道だったようです

出雲大社で祀られている大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)は因幡(いなば)の白兎と縁があることからか、境内のいろんなところでウサギが登場します

参道を進んで行くと右手に「古事記」の一場面を表したムスビの御神像があります

大国主神はこの2つの魂をいただくことで神と称される存在に

ムスビの御神像を超えると最後の鳥居である四の鳥居『銅の鳥居』

建造されたのはなんと1666年⁈

四の鳥居を超えると目に入ってくるのは、立派なしめ縄!

その重さはなんと1トン⁉

さっそく、拝殿で参拝

普通の神社では二礼二拍手一礼ですが、出雲大社は二礼四拍手一礼

特別感があります!

こちらは八足門(やつあしもん)

奥には国宝に指定されている、高さ24mの御本殿

御本殿には近づけないので、ここから参拝

日本最古の社殿形式と呼ばれる大社造の御本殿

間近で見てみたかった…

境内にあるこちらは古代の柱の跡

古代の御本殿は現在の倍の48mもあったらしい

御本殿の周りをぐるりと回る

出雲大社って実は「いづもたいしゃ」という呼び名ではなく、「いづもおおやしろ」というのが正式名称なのですが、そう呼ばれるようになったのは意外にも明治時代

それ以前は杵築大社(きずきたいしゃ、きずきのおおやしろ)

ずっと出雲大社と思っていたので、かなり驚き⁉

御本殿と同じく大社造

こちらは神楽殿

拝殿よりも立派なしめ縄が⁉

こちらは菊竹清訓(きくたけ きよのり)設計の神祜殿(しんこでん)

古代の出雲大社の復元模型などが展示されています!

以前は神祜殿の向かいに同じく菊竹清則設計の出雲大社庁の舎(いづもたいしゃちょうのや)が

こちらも見てみたかった…

https://kenchiku-pers.com/photo/administrative_building_of_izumo_shrine.htmlより引用

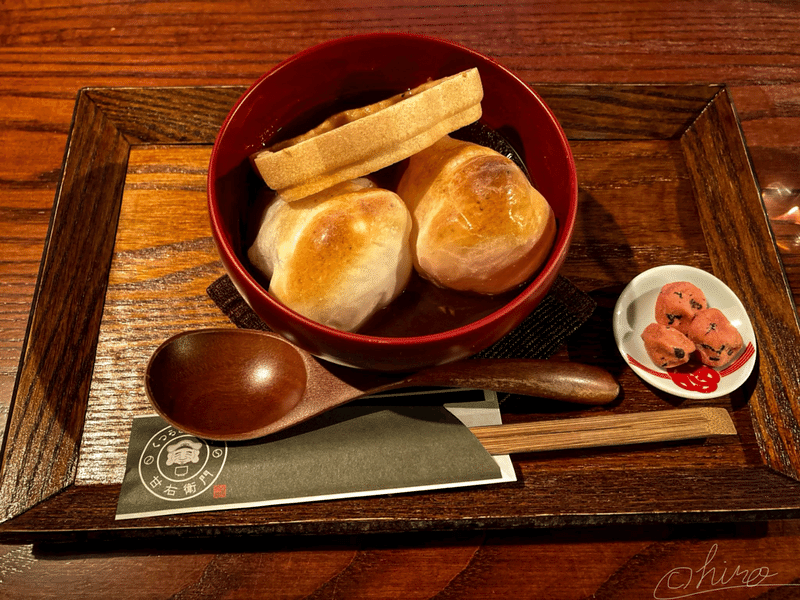

出雲大社を堪能した後は名物の出雲そばとぜんざいをいただきました!

ぜんざいの発祥はなんと出雲

旧暦の10月の神在月(かみありづき)に出雲大社で行われる神事「神在祭(かみありさい)」のときに食べられていた「神在餅(じんざいもち)」がなまってぜんざいに!

食事を楽しみ、今夜の宿である玉造温泉(たまつくりおんせん)へ

サポート大歓迎です! いただいたサポートは勉強やスキルアップなどクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!