首都機能のバックアップを~2年ぶり開催の2022年中部経済4団体年頭記者会見

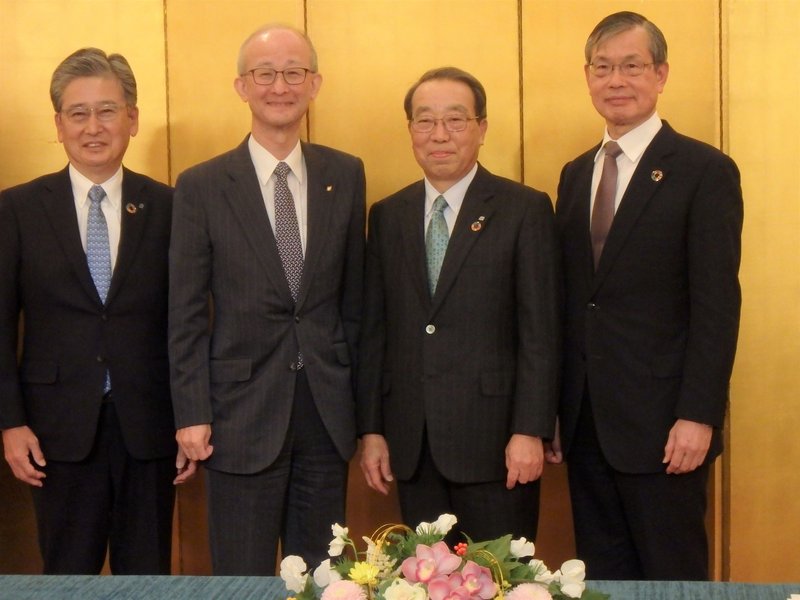

新春恒例の経済団体年頭記者会見が2022年1月7日、2年ぶりに名古屋市中区の名古屋観光ホテルで開かれました。毎年持ち回りの幹事団体は名古屋商工会議所(名商)で、中部経済連合会(中経連)、中部経済同友会、愛知県経営者協会(愛経協)のトップがそろって今年の活動方針や景気の見通しを語ります。

ちなみに東京は経団連、日本商工会議所、経済同友会の3団体で行われますが、中部地域は日本経営者協会(日経連)が経団連に統合されたあとも地域での存在意義と発言力をを高めており、愛経協を加えた4団体で開催しています。

4団体トップの発言で筆者が特に印象に残った部分です。発言順で紹介します。

〇中経連の水野明久会長

「中経連は昨年、2025年までの活動方針『アクション2025』※3を策定した。三つの活動を掲げたが、なかでも傷んだ経済を回復させるということで、産学官、地域間の連携をより推進し、『つなぎ、引き出し、伸ばす』という取り組みを進める1年としたい。また、昨年12月に中部国際空港の第2滑走路の将来構想がまとまった。経済界としては実現に向けて航空需要の創造に取り組んでいく。東京一極集中の是正も大きなテーマだ。これに向けて各地の魅力と活力ある地域づくりを支援していきたい。力を結集し、突破する中経連をキーワードにして取り組んでいく」

〇名商の山本亜土会頭

「昨年、中経連と一緒に提案した東京一極集中の是正だ。首都への過度な集中はリスクが高いことがわかり、首都圏の機能を分散させ、地方でバックアップすることが必要だ。今年はオミクロン株が収まるということを前提に中央に運動を広めていきたい。バックアップ機能ということになれば名古屋も立候補したい。そのためにも新しい名古屋土産の開発※1など魅力ある名古屋を創り、受け皿としていきたい」

〇中部経済同友会の加留部代表幹事

「日本はデジタル化の遅れや働き方改革など、潜んでいた問題が顕在化した。。従来のやり方では、今後持続可能な社会の実現はできないと考えており、発想の転換が求められている。昨年4月の定時総会ではフランスの経済学者で思想家のジャック・アタリ氏を招いて、彼が提唱している「命の経済」(エコノミー・オブ・ライフ)※2の観点からパンデミックを生き抜く示唆をいただいた。現在、分散型社会委員会では東京一極集中の問題点を洗い出し、中部の強味を生かした分散型社会への展開を議論している。また、モノづくりの中心地である中部地域にとって重要な課題のCN(カーボンニュートラル)、SE(サーキュラーエコノミ)、人づくりとイノベーションという中長期的な課題に向き合い、あせらず、あわてず、あなどらず、あきらめず今年も仲間とともに相互啓発と自己研鑽を進めていく」

〇愛知県経営者協会の大島卓会長

「経営者協会は人事労務政策の課題解決をしている。昨年実施した会員企業へのアンケート結果や会員懇談会での意見を踏まえて、使用者側の代弁者としての提言※4をしていく。とくに、人口減少が今後も続くなかで、企業が持続的成長を成し遂げるために、ひとりひとりの労働生産性向上、労働移動の円滑化などは重要な経営課題だと思う。産業構造の大きな変化のなかで、成長する企業や産業分野にスムーズに労働移動できるように仕事をしながら新たな知識を学び直すプログラムを愛知県とともに考えていきたい。女性や外国人ら多様な人材が企業で働けるようにサポートするとともに、彼らからこの地域が選ばれるように行政の支援も必要だ」

■首都機能のバックアップ地域

4人のトップの発言の底流にあるのは、愛知・名古屋・中部圏を首都機能のバックアップ地域にふさわしい先進地にしたいという思いです。リニア中央新幹線、中部国際空港の2本目滑走路などの基盤整備に加えて、魅力ある地域創造、そして企業が経営環境の激変に対応しつつ、人材に投資していく環境づくりです。

思い出すのは2005年の4団体年頭記者会見の熱気です。この年は中部国際空港が2月に開港し、3月に愛・地球博(愛知万博)に開幕するなど中部経済に追い風のスタートでした。一方で経団連の経営労働政策委員長を務めていた愛知県経営者協会の柴田昌治会長(日本ガイシ)は少子高齢化の足元を見据えて、「女性や高齢者、外国人の活用など人材力の育成が課題だ」と指摘していました。その思いは、日本ガイシ会長の大島愛経協会長にも引き継がれているようです。

年頭記者会見では今春の労使交渉の賃上げについて考えを聞くのが恒例です。岸田総理が3%の賃上げ目標を要請したとしても、答えは決まっています。それは「個社の問題」です。

ただ、筆者が企業業績を見るときには、従業員への賃金総額を前向きな将来への投資としてとらえるようにしています。「命の経済」(エコノミー・オブ・ライフ)の時代を生き抜くには、まず人材からです。

※印1~4は、noteで紹介した関連コラム記事です。

(2022年1月8日)※2023年10月1日加筆再掲

※1 https://note.com/aratamakimihide/n/nff42014c2b48

※2 https://note.com/aratamakimihide/n/n8853789dfd4e

※3 https://note.com/aratamakimihide/n/n4edab9bd82fb

※4 https://note.com/aratamakimihide/n/ne15634748496

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?