飯田市美術博物館で「飯田城」の特別展〜同窓の藩主末裔と実家の石垣の謎

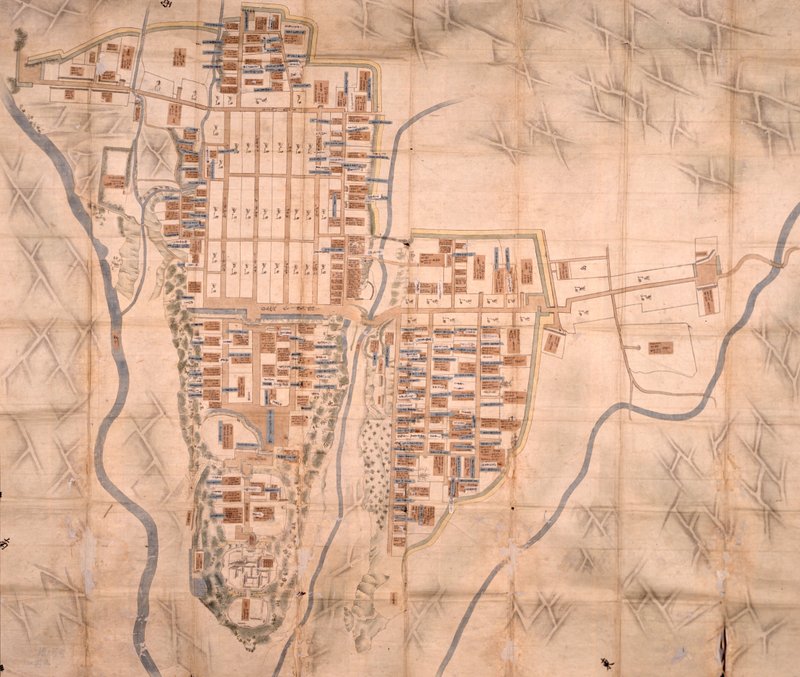

飯田市美術博物館で「城下町飯田と飯田藩」が開幕しました。見所のひとつは、9月に県宝に指定された「信濃国飯田城絵図」。このほか、各地に散逸した飯田藩ゆかりの宝物類約90点も展示されています。

飯田城は、戦国時代末期から伊那谷南部の拠点で、飯田下伊那地域では江戸時代まで残った唯一の城でした。特別展は、今年が城下町の基礎を築いた京極高知(きょうごく・たかとも)の没後400年と、堀親昌(ほり・ちかまさ)が藩主として飯田藩に入って350年の節目ということで、飯田市美術博物館が企画しました。

「信濃国飯田城絵図」は縦253㌢、横301㌢のの大きさです。江戸初期の飯田藩主、脇坂安政(わきさか・やすまさ)の時代に作られ、堀氏へ引き継がれた飯田城の最古の絵図とされています。

1648年(慶安元年)に伊那街道沿いに造られた桜町(現在のJR飯田線桜町駅一帯)まで含めて、城下町全体が描かれています。

脇坂氏は1672年(寛文12年)に播磨国龍野(兵庫県たつの市)へ転封となり、城を引き継いだ堀氏が家臣団の武家屋敷の配置のために絵図を使用したと推定されています。

飯田市ではこれまでにも、飯田城を囲む堀の跡などの見学会が開かれています。10月2日に城下町見学会が予定されています。

美術館博物館の織田顕行学芸員は、今回の特別展をきっかけに飯田城の痕跡を訪ね歩いてほしいと話しています。会期は11月6日まで。

さて、飯田城藩主と城の遺構にまつわる話題です。

まず藩主の末裔。小学校の同じ学年にいた堀くんは、飯田藩主の堀公の末裔とのことでした。当時の家業は市内で映画館を経営していました。

もうひとり、中学校で同学年の脇坂くんは、脇坂公の血筋を引いていると聞いていました。同じ町内のお寺の跡取りでした。

手元にある小冊子「飯田城主の変遷」(飯田市橋南公民館編)には、室町時代に飯田城を築城した板西氏から始まっています。

戦国時代から安土桃山時代は秋山、板西、保科、毛利、下条、菅沼、毛利、京極と続きます。江戸初期の小笠原の後、1617年から脇坂安元、安政、1672年から掘家が廃城する明治元年の1868年まで統治しています。脇坂、堀の時代は250年以上続きました。

真偽のほどはともかく、飯田藩を発展に導いた2人の藩主の末裔と話したり、遊んだり。良き時代に出会えたものです。

次は城の遺構です。筆者の実家(飯田駅前)の地下には飯田城の外堀を思わせる石垣が残っています。

古地図などをみると江戸時代の飯田城の外堀のルートからわずかに外れているようにもみえます。

家の基礎工事の石組みだったのか、それとも外堀の新たな遺構なのか?

詳しく調べてみないとわかりませんが、飯田城へのロマンが広がってきたことだけは確かです。

(2022年9月29日)

※表紙写真は、飯田城想定復元図(飯田市美術博物館のHPより転載許諾)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?