阪大が開発に関わったケイ素製剤水素サプリにいろいろと問題がある件

追記

この記事は,小林氏らが論文で用いた,ケイ素粉末と水との反応について水素計を使って水素発生量を評価するという方法に基づくものである。

ただ,この方法だと,発生した水素の総量の評価ができない。総量の評価は捕集してみないと正確には出てこないのである。

このため,水上置換による水素捕集も行ったところ,pH 8.3では水素(たぶん)は出ているが,腸内のpHの実測値であるpH7.4〜pH6.6では発生量は少ないかほとんど無いことがわかった。たぶん,と書いたのは,ガス中の水素濃度を定量していないから,気体が発生したことはいえるが水素が何%かまではわからない(ただ,ケイ素の系では他の発生源はないのでほぼ確実に水素ガスだろう)。

記事のタイトルは,当初は水素がほとんど出ていない,としたが,水素計で測った場合の話で,捕集すると気体は出ていたのでタイトルを改めた。

また,比較のために他の材料からの水素発生量も確認中である。このため一旦この記事を編集中にしていた。しかし,小林氏らの論文や報文をきちんと読んだ上でそれにもとづいて測定しようとすれば,水素計で測定するということに誰でもたどり着くので(∵論文にそう書いてあるから),この注意書きとともに公開しておく意味があると考え,再度公開する。これに伴って追記や修正を加えた。この作業は進行中である。そうすると読みづらくなるので改訂版をそのうち出す予定である。

水素計で水素発生量を評価することが適切でないなら,小林氏らが論文に溶存水素計による測定結果を論文に掲載したことにはほぼ意味がないし(こうなると,J. Nanopart. Res.に,なぜそんな図を含んだまま掲載されたのかという問題になる),その結果と並べて表面処理をした場合の水素発生量の(どこが測定値かわからない)グラフを比較する文脈で出したこと(ケミカルタイムス)もわざとに誤解を誘発する書き方だといえる。水素計で測ったと書いてある結果と捕集の結果を並べて比較することはナンセンスだからである。

はじめに

「産学連携と景表法7条2項」で、阪大が産学連携で開発した、水素を発生すると言われているケイ素製剤を使ったサプリメントの実験結果が、ヒトに適用できないのではないかということを指摘した。

今回は、実際に「レナトスジャパン HH LABO(ダブルエイチラボ)」と、「株式会社ファイン 持続型水素発生サプリファインH2」を実際に購入し、pHと温度を変えて水素発生を測定した結果について報告する。

宣伝の様子

現在の状況を整理するために、ケイ素製剤が優れた材料だということがどのような形で宣伝されているか、簡単に見ておこう。これから、宣伝を紹介するけど信じないようにご注意!

サプリの材料となったケイ素製剤開発者は、 大阪大学 産業科学研究所 半導体材料・プロセス研究分野 教授 小林 光氏である(現在は名誉教授。小林名誉教授と連呼するのも何だか座りが悪いので、本稿では小林氏、で統一させていただく)。

ケイ素を水と反応させると水素が発生するのはよく知られた実験事実なのだけど、空気中ではケイ素の表面はすぐ酸化されてしまって、中性から酸性の条件では水と反応しなくなることもよく知られている。だから、ケイ素微粒子の表面をどうにかしてやれば水素発生サプリの材料になるんでね?というのが小林氏の考えらしい。

小林氏は、これを新技術として宣伝している。

YouTubeには自ら登場し、水素発生材料としてのケイ素製剤について熱く語っている。

「シリコン製剤による体内水素発生と酸化ストレス性疾患の予防・治療」 大阪大学 産業科学研究所 半導体材料・プロセス研究分野 教授 小林 光

また、

小林悠輝、小林光、今村良一、島田昌一、「シリコン製剤による体内水素発生と医薬応用」、ケミカルタイムズ(関東化学株式会社のウェブサイトで公開)、2019年10月

でも、水素を発生するケイ素製剤について解説を書いている。

キーポイント

宣伝で重要なグラフは2つ。まずはこちら。

YouTubeの解説でもこれを使って説明しているので、小林氏が強調したい内容であることは確かだろう。小林氏は「シリコン微粒子は中性領域の水と反応して多量の水素が発生する」「pH7.4の水道水との反応では水素発生速度がかなり増加する(図1b)。pH8.0(図1c)、pH8.6(図1d)の弱アルカリ性水溶液との反応では、水素発生速度は飛躍的に増大する。」と述べている。

もう一つ、サプリ開発にあたって強調されているグラフがこちら。

この図の説明は、

図2に、36℃、pH8.3の腸内疑似環境下で、シリコン製剤から発生する水素量と反応時間の関係を示す。シリコン製剤に表面処理を施さない場合、水素発生速度は遅い(図2a)。しかし、好適な表面処理を施すことによって、水素発生速度は格段に増大する(図2b)。

となっている。あとは、反応論やシリコン製剤のSEM写真などを掲載し、医療応用の可能性について説明している。

じゃあ測定しようじゃないか

ホントにそんなに水素が出るの?ということを確認することにしたので、まずはサプリを購入。

毎回商品の名前を全部書くのは面倒だから、左側のをHH LABO(あるいはHH)、右側をファインH2(あるいはファイン)と呼んで区別することにする。申し訳無いけどライセンスマークは省略で。

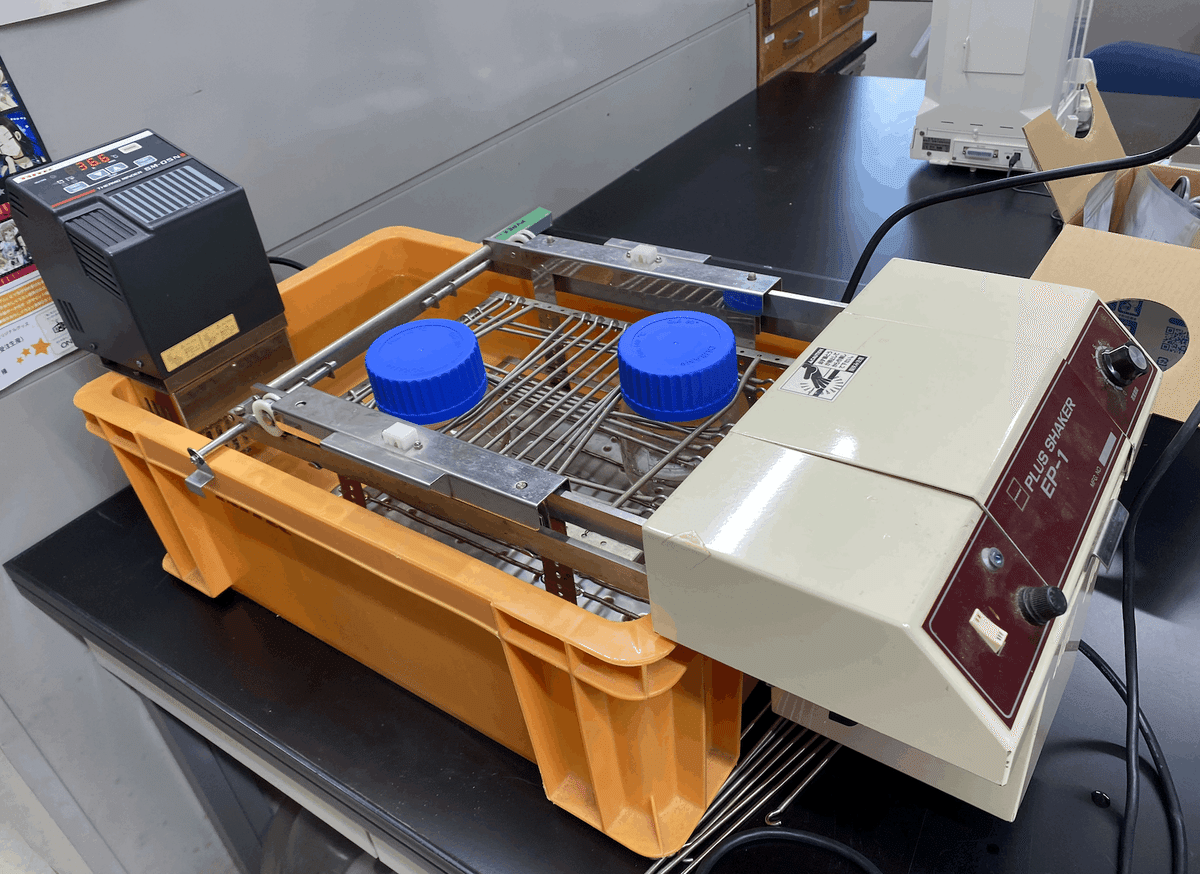

反応容器はこの広口ガラス瓶2個なんだけど、当初買おうとしたやつが品切れで、急遽別のところから買ったりしていたら実験が遅れてしまった。水素センサーにフランジがくっついてて、普通の瓶だと入り口で引っかかって入らないので、広口瓶でないと測定できないんだよなあ。

その他、バッファ調整用のメスフラスコとかメスシリンダーとか雑多なガラス器具類も用意したけどざっくり略。実験レポートの方に詳細を書いたので、追試をやりたい人はそちらを見てほしい(追記:当初は水素計のみの結果を出していたが,現在捕集実験も進めているので,水素計の結果を第2部,捕集の方を第1部として,追記したものとなっている)。

水素発生を測定したのは、36℃の水道水、36℃のpH 8.3の溶液(小林氏が腸内疑似環境だと言い張ってる条件)、36℃のpH 7.4の溶液(ヒトの腸で最もpHが大きいところの値)、18℃のpH 8.8の溶液(上の図1(d)に近い条件)。

pH8.8と8.3はホウ酸緩衝液、pH7.4はリン酸緩衝液を使った。

図1を測定した時のシリコンの量は10mgで水の量は30mLなんだけど、HH LABOは1粒にシリコン350mg、ファインは5粒でシリコン500mg(つまり1粒に100mgのシリコン)という記載がある。今回は、水の量を300mLとし、HHは1粒、ファインは3粒の内容を入れて水素発生量を測定することにした。

カプセルの中身を薬包紙の上に取りだし、瓶に入れてかるく振り混ぜて直後に水素濃度とpHを測定する。あとは30分おきに5時間まで記録するだけ。

水素計の表示値は1Lあたりの水素の質量だから、液量の0.3Lをかけて水素の総質量を出し、標準状態の水素ガスの密度から体積を求め、シリコン製剤の質量で割れば、シリコン単位グラムあたりで発生する水素の体積を求められる。

測定結果

まずは全体の様子が分かる図を出しておく。

結果としてはまあこんなもんだろう。pHが高く、温度が高いほどよく反応する、という傾向がはっきりしている。水に溶かした見た目では、HH LABOの方はケイ素が大部分のようで、ファインは何か混ぜているらしく液の色が濃い赤茶色を帯びて溶液が酸性になり、ケイ素は少なめだった。

緩衝液を使ったものについては測定中にpHの変化はほとんど無かった。水道水は、実験室の水道のpHがたまたま7.0に近く、HHを溶かしたものは7.0付近だったが、ファインを溶かしたものは5.0ぐらいになった。pHについてはレポートの方にグラフを載せているので、必要ならそちらを見てほしい。

図1と比較してみよう

図1と比較するために、図1と同じスケールでグラフを描き直してみた。

実験した条件の中では、pH 8.3、36℃が、もっとも反応が進みやすい。図1の測定に使われたケイ素微粒子と同じ性質のものがケイ素製剤として入っているのであれば、pHは(c)と(d)の間で、温度は今回の測定の方が高いので、反応速度は(c)や(d)に匹敵し、縦軸にほぼ貼り付くような挙動になるはずだ。しかし、最終製品に使われているケイ素製剤からの水素発生量は全く異なっている。

さらに、図1は、元の論文によると、20℃で測定したものである。(d)が、20℃、pH8.6なので、この図の18℃、pH8.8に比較的近い。温度が2℃低いために反応速度が低下することを考慮しても、30分でグラフのスケールを超えそうなぐらい水素発生していたものががほぼ0になるというのは、図1で測定されたものと同じ性質を持ったケイ素粉末を測定したとすれば、起こりえないことである。

つまり、図1の測定に用いられたケイ素粒子と、サプリ中のケイ素製剤の性質は全く別物ということになる。

実はここに、宣伝のカラクリがある。

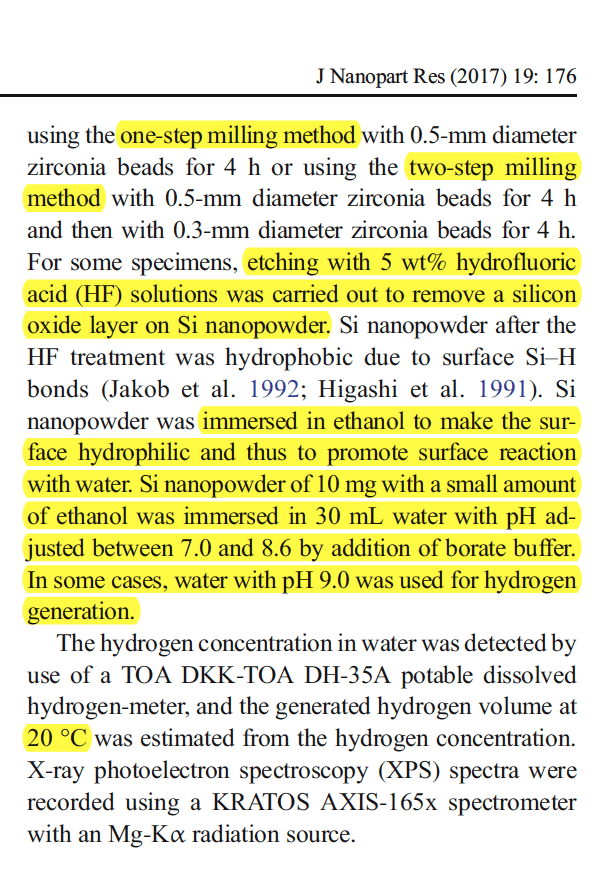

図1のもとになった論文を確認すると、前処理について書いてある。ケイ素粒子表面はそのままにしておくと酸化されて水と反応しなくなるので、まずフッ酸を用いて酸化皮膜を除去する。すると粒子表面が疎水的になってしまって水との反応が起こりにくくなるため、ケイ素粉末をエタノールに浸したものを水に投入した。このような記述がある。

図1の水素発生の反応速度は、ケイ素粒子表面をフッ酸処理することによって得られたものなのである。参考資料に元の論文の該当箇所を示してあるので確認してほしい。

ところが、ヒトが飲むサプリメントは食品であり、食品添加物として認められたもの以外は使用することができない。フッ酸は毒物であるので、当然食品添加物として認められておらず、ヒトが飲むケイ素製剤の製造過程ではフッ酸処理は使えないのである。

フッ酸処理をしないと得られない水素発生結果を持ち出しつつ、日本語の報文やYouTubeではフッ酸についてまったく言及せず、フッ酸処理ができないサプリメント用のケイ素製剤の水素発生の根拠にしているのは、他人を勘違いさせ騙す行為であるといえる。

図1のもう一つの問題は、実験条件がはっきりしないということである。 オリジナルの論文のJ. Nanopart. Res.によれば、pHの調整はホウ酸緩衝液を使ったと書いてある。ところが図1のキャプションには、アルカリ性溶液はKOH水溶液だと書いてある。同一の実験結果に対する実験条件の説明が異なっているのである。日本語の解説の方を読む人の方が多そうだが、なぜ日本語版では説明を変えたのだろうか。ホウ酸緩衝液で追試されると何かまずいことでもあるんですかね?

ついでに言うと、KOH水溶液はケイ素のエッチングに使う溶液で、広く研究されている。KOH水溶液にケイ素の酸化皮膜やケイ素が溶けるのはむしろ当たり前なので、日本語の解説の方が、それそもそも溶ける環境だよね、ということに。なぜこんな説明に変更したのかわけがわからない。腸内に十分な量のKOHは無いし。

図2と比較してみよう

次は、図2との比較のため、スケールを図2に合わせたグラフを作ってみた。小林氏らが主張する「疑似腸内環境」は、ph 8.3で36℃の条件を指すので、下図の赤色のプロットと、図2を比べることになる。

小林氏らは、ケイ素微粒子に何も表面処理をしなければ(a)のように水素はわずかずつしか発生しないが、「好適な表面処理」をすると水素発生速度が(b)のように飛躍的に増大すると主張し、ケイ素製剤の利用を促す宣伝を行っている。

しかし、水素サプリの最終製品に含まれているケイ素からの水素発生量は、20時間の測定をするまでもなく、(小林氏がいうところの)表面処理を何もしていないときの(a)の方に近いことがわかった。

「好適な表面処理」の実態については、サプリメーカーのサイトを見ても伏せられているし、YouTube動画を見てもはっきりしない。最終製品の測定結果からわかることは、小林氏のいう「好適な表面処理」をサプリ用のケイ素製剤に行っても何もしなかったときと結果が変わらないものであるか、或いは、そもそもそんな都合のよい表面処理は存在しなかったか、どちらかだろうということである。

……大学と産学連携して商品開発する必要全くなくね?というか阪大の産学連携は何やってんの?

【追記】↑当初はこう書いたが,さらに調べたら,別の意味で何をやっているのか疑問が出てきた。これも,改めてまとめる予定だが,特許を見た限り,シリコン製剤は砕いて微粒子にしているだけで,粒子の表面処理につては論文の通りのフッ酸処理以外のものが出てこない。ただ単にミリングで砕いた後,工程上入れた不純物を除去したものか,砕いた後でフッ酸処理したものか大きく分けて2種類しかない。砕いただけのものを使っているなら,表面処理すると水素発生が増えるという触れ込みで売るのは嘘になるし,表面処理しているならフッ酸を使っているのでサプリの材料としては使えないはず。本当は何をやってるんだろう?

商品を製造販売する場合、普通は、在庫から定期的に抜き取り検査をして、品質が維持されているかどうかを確認するものだろう。抜き取り検査で図2の水素発生能力が維持されているかをチェックしていれば、水素が期待するほど出ていないことに気づいたはずである。製造業者が当然やるべき品質管理を怠っているのか、知っていて黙って販売し消費者を騙しているのか、どちらであるかについては判断を差し控えるが、レナトスもファインもこの点では優良な企業とは言いがたい。

【追記】↑この意見に変わりはないが,もし,レナトスやファインが阪大の論文を見て測定をしていたら水素計による測定にたどり着き,私が水素計で測ったのと同じ結果をまずは得ることになり,その後捕集で発生量を確認するといった展開になったはず。実際にはこれを出した後で捕集実験をやったらしい……。

また、小林氏が、最終製品の水素発生量を確認しないまま、図2の希望的観測を広めているのは、消費者を欺く行為である。YouTubeや報文中の図2は、最終製品の水素発生量に合わせたものに差し替えるべきである。【修正】小林氏は,水素計で測定したケイ素粉末の結果と,サプリ用のケイ素製剤の水素発生量のグラフ(捕集でないと確認できない)を並べて,適切な表面処理をすれば水素発生量が増えるということを,測定法には一切触れずに主張している。一方,ケイ素製剤の特許を見ても,粒子の表面処理についてはフッ酸処理以外のものが書かれていない。測定法の異なる(ただし一方は実測した点がどこかもはっきりしない)ものを並べて,表面処理で水素が多く発生すると主張しているのは読んだ人を誤解させる。さらに,フッ酸処理しか表面処理の方法が無いのであれば,それはサプリメントでは使えないことになる。2重に誤解を誘発するような宣伝はやめるべきである。

ついでに、「好適な表面処理」の中身についても具体的に開示してもらいたい。何も処理をしなかったときと結果が変わらないのだから、何をやっているにせよ、そんなもの企業秘密として保護する意味は全く無いよね?【修正】フッ酸処理以外に表面処理の記述が見当たらないので,食品衛生法を守っているのであれば,表面処理は無く単に砕いだシリコン粉末ということになる。

疑似腸内環境?

小林氏の設定では、疑似腸内環境とは、pH 8.3で36℃のことである。

既に「産学連携と景表法7条2項」で文献を紹介した通りで、この条件はヒトの腸内では通常は実現しない。

膵液のpHは8.3ぐらいであるが、ヒトの腸内のpHがこの値になるのは膵液が腸に達する付近だけであって、すぐに胃酸と中和してpHは6台の弱酸性になってしまう。その後徐々にpHが上昇し、回腸末端でpH7.4程度、その後はさらに下降する。これは、複数の腸内pHの実測結果の報告で共通であるので、追試も含めて確認されていると考えてよいだろう。なお、ごく一部の病気の場合に腸内pHが顕著に上昇することがあるという報告もある。

ほとんどのヒトの腸内pHは、腸内の大部分でpH 7に達せず、ケイ素製剤が水素を発生しない条件であるといえる。pH 8.3が続くことなどあり得ない。にもかかわらず、腸内pHがずっと8.3であるかのように主張してケイ素製剤が水素を発生すると主張し、サプリ屋を巻き込んだ上で消費者に販売させるのは、ウソをついて消費者を騙していることになる。

YouTubeでは謎の水素発生量向上が

小林氏が登場するYouTube動画にも図2類似のグラフが登場する。キャプチャしたので見てほしい。

日本語報文の図2では、およそ20時間後に400 mL/gであったものが、YouTubeの図ではおよそ800 mL/gになっている。

最終製品であるサプリメントを「疑似腸内環境」で測定しても水素発生はわずかなのに、なぜYouTubeの説明では水素発生量が倍になっているのか、わかるように説明してもらいたい。ついでに、なぜその技術が肝心の販売商品に全く活かされていないのかについても。

産学連携で消費者を騙すな

酸化していないケイ素の表面が水と反応すると水素が発生すること、アルカリ性の環境で温度を上げると反応速度が上がること、ケイ素表面はとても酸化しやすいので水酸化物の水溶液に浸したりフッ酸を使ったりして表面の酸化皮膜をエッチングしないと水素はほとんど発生しないことは、多少化学に詳しい人ならみんな知っている。が、高校化学の範囲は超えるという意味で知っている人の数が限られる。

小林氏は、フッ酸処理したケイ素パウダーの水素発生の測定で論文を出し、医療応用向けの宣伝でその内容を使う時はフッ酸処理したことには触れず、サプリメントの原料でも同様の水素発生が起きているかのように装っている。小林氏の所属と肩書き、阪大の産学連携という看板を掲げてのような宣伝をされると、普通は信じてしまうだろう。

小林氏のJ. Nanopart. Res.の成果は科学だといえるが、サプリメントの材料として有望という言説の方は科学ではなく、科学を装っているだけのニセ科学である。しかも自身の業績の一部を使い、水素発生にはフッ酸処理がポイントだという重要な情報は伏せて宣伝するという、巧妙な形で科学を装ったニセ科学であるといえる。このような宣伝を産学連携の名の下に行うことは、アカデミアに対する信頼を損なう行為であると考える。

基礎的な研究で使えそうな結果が出た場合、消費者ではなく研究者や研究費を出す機関に向かって、有望であるという希望的観測を述べて共同研究者や研究費を募ることはよく行われている。昨今の大学の環境を考えると無理からぬ面があるのはわからないでもない。しかし、重要な実験条件を一部隠して有望な材料だという主張をするのは、守るべき一線を越えている。

実際、小林氏の肩書きと阪大の権威を信じたサプリ屋は、シリコン製剤から十分な水素が発生することを信じて疑わず、自社製品の定期的な抜き取り検査すら怠っている様子である。水素が発生しないという問い合わせをしても、小林氏の論文や動画を見てくれという答えしか返ってこないということも人づてに聞いている。こういう答えになるということは、自社製品の水素発生量を測定で確認していないと見做すしかない。阪大の権威や阪大教授の肩書きは、品質検査の手順すらすっ飛ばす効果があるということらしい。

製造販売しているサプリ屋がこういう認識ならば、消費者はもっと信じてしまうに違いない。

また、小林氏は、「疑似腸内環境」として、実際にはあり得ないpH 8.3を設定している。実際の使用条件と異なる条件での試験結果を宣伝に使うのは、景表法でいうところの優良誤認に該当し、不実証広告規制にひっかかる可能性もある。まあ、最終製品の水素発生の確認をこの条件でやった結果は、小林氏による、「好適な表面処理」を何もしていないものと変わらず、水素サプリとして利用できるほどの水素は発生していないことが分かったというオチが待っていたのだが。

産学連携において、アカデミア側の主張を全て鵜呑みにするのはまずいというのがこの問題から得られる教訓である。有名な大学が組織的にやっていようが、教授の肩書き付きの人物が開発していようが、関連論文が出ていようが、消費者に売る製品については、実際に使用される条件のもとで、実験によって性能を確認しなければならないということだ。

実験を終えて

今回、たまたま急にやることになった実験だったので、何だかせわしなかった。メインの実験ならそれなりの自動測定ができるように仕組んだり、もっとナイスな温調装置を用意したりするんだけど、この先あんまりやらなさそうな実験なので短期間だし人力でどうにかするか、ってなった。

やったことは、相模原の国センのまねごとですね。何回かあそこを見学させてもらったけど、国センの人たち、毎日がこういう実験なんだよね。頭が下がります……。この商品、問題がありそうなので、後は国センにまかせて、消費者庁あたりが警告出すところまで行ってくれないかなあ、と。

ケイ素サプリそのものもについては、先日、国民生活センターが調査結果を出したばかりである。ただし、ケイ素を摂取、をうたっているものに対する調査で、水素を発生、をうたっているものに対する調査ではない。

この報告中に「なお、ケイ素(酸化ケイ素)は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しな い成分本質(原材料)」とされています。」とあるんだけど、阪大サプリは、ケイ素の効果じゃなくケイ素が発生する水素の効果を謳うという建て付けになってるから、うまいこと規制を回避してるとも言える。

ただ、水素を摂取つもりでサプリを使っても水素はほとんど得られずケイ素の影響の方ははしっかりあるという展開があり得るので、国センの調査結果には目を通しておいた方が良い。

なお、我々一般人としては、水素水の生理作用や薬理作用について十分な臨床試験の結果が出て、治療法として確立し、病院で使うようになり保健適用もされるようになってからその恩恵を受ければいいのであって、今飛びついても金を無駄にするだけだということを付記しておく。

参考資料

オリジナルの論文の図を以下に引用する。図1と同じものであることがわかるだろう。このキャプション部分に、フッ酸処理したと書いてある。

酸化ケイ素を取り除くためにフッ酸でエッチングしたという記述がキャプションにある。

pH調整をホウ酸バッファで行ったこと、ケイ素粉末はミリング(機械的にシリコンを粉砕して小さくする方法)で作ったこと、フッ酸処理のあとエタノールを加えて水に入れたこと、測定温度は20℃であることが書かれている。強調は部分は筆者による。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?