ディックから流れを止めよ、と彼は言った

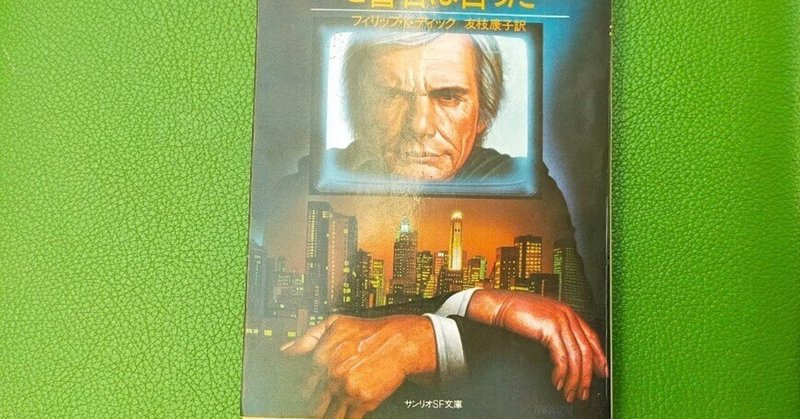

これは何でしょう。サンリオ文庫の『流れよ我が涙、と警官は言った』の表紙でした。サンリオ文庫と言っても何とも思わない人の方が多いと思うが、あの頃は岩波文庫よりも注目された文庫だったのである。

まだ『ブレードランナー』前だったからサイバーパンクなんて言葉もこの後の時代だった。後ろの書籍案内を見ると新しいSFは「ニュー・ウェーブ」と呼ばれていた頃だった。「ニュー・ウェーブ」というとイギリスから始まったそれまでのアメリカ的SFとは違う肌合いのものを言ったと思うんだけど、ディックは別格だったよな。

「彼はもう別格なんだから好きなようにさせなさい」

— 似顔絵バナナ🍌 (@nigaoe877) March 29, 2021

by.ディックバトン pic.twitter.com/VwESe35vHX

そういう威光があったのも昔の話で「本が好き!」でこの本がいまいちだったと感想があり、なんでだと思ったものでした。ディックの初期は安っぽいSFもあると思うんだが(個人的見解)、これはディックの中でもベスト3ぐらいか、それは言い過ぎにしても5本の指に入るだろう。

読んですぐディックの文体の魔力に虜になる。ディックの文体の特徴は三人称の小説なのだが、物語るのは一人称で、それが精神世界(インナースペース)へと発展していくのが、SFだけど近代小説の自我のアイデンティティを求める小説になっている。

「意識の流れ」というのは近代文学から始まったとされるが、その手法をSFで取り入れているのがディックであるから、ここからフォークナーの文学に入るのも容易だったし、後のサイバーパンクもディックの発展系だったわけだ。

最初に登場するかつての大スター、ジェイスン・タヴァナーは事故にあって、自分の存在理由であるIDを消されてしまう。それが電脳社会では、抹殺されることに等しく彼はその社会では市民ではなく、密航者に落ちぶれてしまう。その逃亡生活のストーリーがあって、国家警察のフェリックス・バックマンが監視しているというSFなのだ。

だから、タイトルにあるように『ながれよわが涙、と警官は言った』の「流れよわが涙」はダヴァナーが歌ったダウランドの曲のタイトルであり、そのクラシックが大好きな警官が曲を聴いたときに流す涙が重なっていくのである。

ここでは女性ソプラノで歌っているが、ダウランドの時代はボーイソプラノのカストラートと呼ばれる人で、日本だと『もののけ姫』のテーマを歌った米良美一が有名だった。

ジェイスン・ダウナーもカストラートなのだが、その美声を維持するために手術をしていたようで、そこが普通の人間とは違ってサイボーグ(ディックお得意のアンドロイド・テーマ)的で人間としてのアイデンティティに悩む設定なのである。

ディックの作品で音楽は重要なテーマであり、クラシックとロックの作品名が出てくるのだが、ジャズはあまり出てこない。ここでもジェイスン・ダウナーは黒人に対して偏見を持つ白人として描かれており、ディックもプアホワイトのテーマとする作品が多いのだが、カラード(差別用語だった)はあまり出てこない。日本人はたまに出てくるか?

それと、動物を使った喩えがディックのSFの特徴で、ここでもドーベルマン(警察犬)がハツカネズミ(弱者)と遊びたいのだが、その遊び方を知らないから噛み殺してしまったという、その関係性が国家警察のフェリックス・バックマンとジェイスン・ダウナーに置き換えられるのである。これは『エヴァンゲリオン』でも応用されたもので、ハツカネズミのパラドックスがそれだった。そう、世界はパラドックに満ちているいうのがディックのSFのテーマにもなっているのだ。

そんなことでディックの精神世界に感応してしまった私はいま、精神が彷徨中だからnoteは留守がちなのであった。日記もこんな時間にアップしているし。しばらくはこんな状態かもしれない。

今日の一句だった。

ディックから流れを止めよ、と彼は言った

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?