イメージを拡張していくことの芸術

『坂東玉三郎「東京蜃気楼」』(1997/ 日本)監督正岡裕之 出演坂東玉三郎

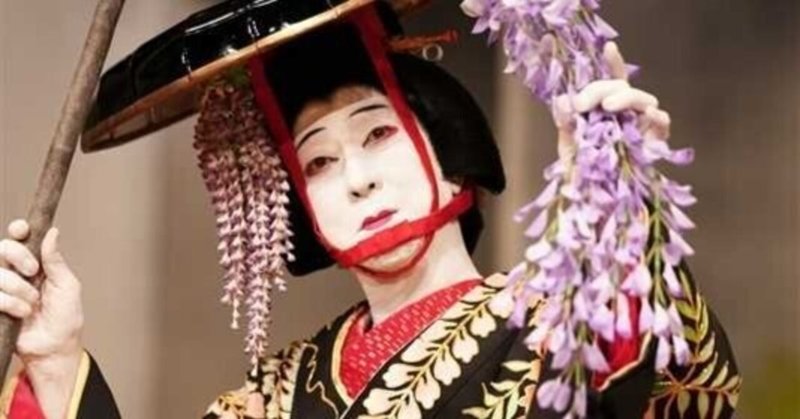

人間国宝であり、世界に愛される稀代の女形・坂東玉三郎。彼が時代について、演技について、東京について、そして自分自身について語る、ドキュメンタリー。[ 収録演目 ]①舞踊「鷺娘」(お台場特設会場にて収録)。②舞踊「四季の山姥」(お台場特設会場にて収録)。③舞踊「藤娘」(お台場特設会場にて収録)。④芝居「籠釣瓶花町酔醒」(東京・歌舞伎座にて収録)。⑤舞踊「二人椀久」(大阪・松竹座にて収録)。

『書かれた顔 4Kレストア版』を見に行こうと思ったのだが今日はやめにして、AmazonPrimeで『坂東玉三郎「東京蜃気楼」』を見た。いきなり地球と人類の話から始まって、自然と芸術というようなテーマのドキュメンタリーで興味深かった。

世紀末だったんだ。1997年という年が。それですべては幻想というような話だったのか?自然を模倣しても自然そのものになれるわけでもなく、芸術とは拡大解釈(イメージ)だという話が面白かった。鳥を演じても鳥になれるわけではなく、女性を演じても女性になれるわけではない。そのイメージする芸術作品や歌舞伎なら歌舞伎の積み重ねてきた形から、練習を重ねて無意識の内に表現できるようにするという話だった。イメージの拡大解釈として坂東玉三郎だったら、そこに彼がイメージした女形を演じているのだ。演じるということが仮称のような、幻想ということなのだろう。

それでそういう自然とは反する人工都市の中にも自然というものがあり、それが魂を求める。懐かしさやDNDに刻まれた無意識の中に。そのへんは芸術論を超えて哲学的話になっていた。玉三郎が青年時には自分が嫌いで死をも考えていたようである。それが演じることによって違う自分になれるという芝居でも踊りでも魅力を語っていた。

それは音楽になるというような。楽器やら楽譜のままでは音楽になりえないがそれに人が息を吹き込むことによって春だったら春以上のイメージを拡張していく。そのイメージが伝承されて、ある部分は淘汰され伝統芸術になっていくのだ。

藤を見ても藤娘が舞うことはない。藤娘が舞うことで藤の芸術としての拡大した姿を見出すのだ。それは天使であり女神かもしれない。両性具有は人間が分裂する前の姿だとするのは興味があった。大江健三郎の小説にしても、魂の問題なんだと感じた次第である。

『坂東玉三郎「東京蜃気楼」』 https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B09Q74CTS6/ref=atv_dp_share_r_tw_097a8c3d6f254

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?