ジムニーとたくさんの海に行った|ジムニーSJ30までの道のり⑩

20代の終わり頃、ようやく、くすんだ赤色のSJ30を手に入れて、ジムニー生活が始まりました。彼のエンジン始動の様子を書いたのが、この原稿の初回記事①です。

彼とは、あちこちに行きました。今回は、行った海のことを少し書きたいと思います。

🚙あちこちの海に出かけた

ジムニーに乗って、毎週あちこちの海に出かけました。電車では時間がかかるため行けなかった所に行かれるのは、車ならではでした。

日帰りでは、カラッとした空気や空が大好きな外房や、砂浜でキラキラと虹色に光るシロギスが釣れる相模湾の砂浜。釣れる魚が少ない寒い時期には、真鶴半島の岩場からの投げ釣りでカワハギが釣れました。その場で皮を引いて、肝醤油にして食べました。港ではケーソンの間から丸々と太ったカサゴ等が上がりましたので、煮魚にして全部食べました。

何日か続けて休める時には、土肥の透明な海のゴロタ石浜にテントを張ってすごしました。毎日早朝にメジナを釣って、塩をふって焼き魚にして、朝ご飯を食べました。

二度寝して起きてたら、冷たい透明な海で素潜りをしたり、ウェットスーツで潜っている天草採りのおじさんに、毒クラゲ「カツオノエボシ」の話を聞いたり。水が透きとおっているので、太陽が深くまで差し込み、揺れる光の中で、水底に潜むウツボやベラや、名前を知らない大きな黒い魚が見えます。

昼は朝に作ったメジナの煮つけを食べて、昼寝をします。

夕方涼しくなったら、町にある数少ない商店に行って、食べ物と少しのお酒を仕入れてきます。夜ご飯を食べて、小さい焚火をしながら日本酒を飲んで、近くに波の音を聞きながら眠ります。

日曜日の夕方、小さい港の船止めでは、地元の小学生に教わって、現地のお菓子屋で売っている50円のルアー(金や赤のごく小さいスプーンに直接釣針がついている金具)で水カマス(ヤマトカマス)を狙います。小学生と私は、高級ルアーで釣れない釣り人を尻目に、一番水流のある堤防の際に投げ込み、50円のおもちゃルアーで、水カマスをガンガン釣り上げたのでした。塩焼きと刺身にして、夜ご飯に食べました。味は本カマスに劣ると言われますが、プリプリしておいしかったのを憶えています。

車は、釣りをする上で便利なことが、いろいろとありました。まず、釣り餌の取り扱いが格段に楽なのです。イソメ等の生きたエサは、あまり長くもちません。車であれば、海近くで容易に釣具屋を探せます。

また、沖アミ等の撒き餌やつけ餌は、冷凍で購入して解凍して使いますが、車には小さいクーラーボックスを積んでおけるため、一日もたせることができます。徒歩旅行の場合は、餌を電車で運搬するのは難しく(重いのと、解凍すると結構臭い…)、現地で買った場合は、短時間で使い切る必要があります。そして、解けて臭い時は、ジムニーの場合は、袋に入れて後ろドアの外のスペアタイヤに結び付けることができます。

また、釣り場所を少しだけ移動する場合に、徒歩だと釣竿を畳み、仕掛けを外してケースにしまい…と手間がかかります。車の場合、適当に竿を短くして後部に放り込んで移動できます。また、私は屋根の上に簡単なキャリアを付けましたので、竿を少し短くした状態で、キャリアに挟んで移動するという横着をしていました。

🚙常磐道を北上する

常磐道沿いは、日立南太田で下りて、犬と過ごした海から、順に北上して行きました。常磐の海は、相模湾や房総と違って、町や人家から離れている海岸がたくさんあります。テントを張って一人で過ごすのには、誰の目もない海は最高の環境でした。

茨城県には何キロもある長い砂浜が続く地形が多くあります。そして、その多くは潮の流れが速く、また砂浜がすぐに深くなっていることが多いため、海水浴場になっていません。

海に誰も来ないことと、テントを張りやすいこと、車で乗り入れられることから、地図を読みながら、順に海岸を巡って行きました。

すぐに沖が深くなっている地形では、夏の夜釣りで、イシモチなどの群れで泳ぐ魚を気軽に狙えました。食べられる分だけ釣って、焚火で焼いて、よく食べました。

春先には、ハマグリが取れる誰もいない砂浜を見つけました。台風明けには、波打ち際にたくさん打ち上げられているワカメを、地元のおばあちゃんといっしょに拾って歩き、その場で湯掻いて食べました。

初夏や秋は、釣り糸の先に生の魚を結んだ網をつけて投げると、甲羅がこぶし大のヒラツメガニがたくさんかかります。茹でて汁にして、身も食べられました。

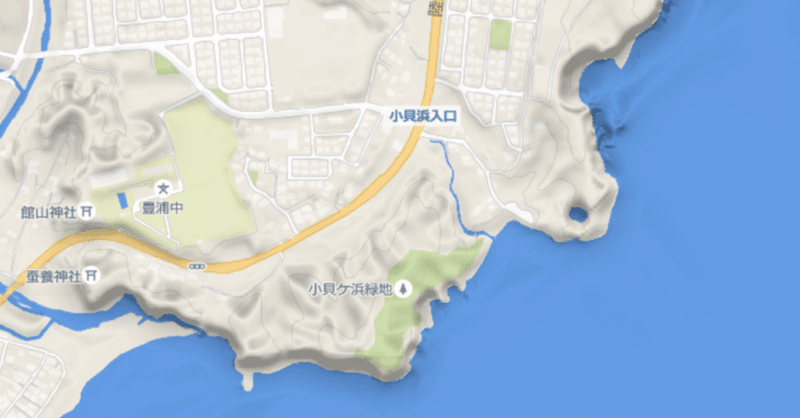

また砂浜だけでなく、小貝浜のように石灰岩質の崖が海際まで迫っている地形や、五浦のような岩場等の様々な地形の場所がありましたので、アイナメのような根魚がよく釣れました。

何年かかけて、順に海岸を巡り、気に入った海岸には何度も通いました。この海岸巡りは、いわき、広野を経て富岡、浪江、亘理を巡り、一度だけ女川まで行きました。

秋、福島の海岸では、おじさんたちが芋煮会をしていました。輪の中に誘われて、具がたくさん入った汁物や、サンマの刺身をごちそうになりました。

現地では、サンマを、すりおろしたニンニク醤油で和えて食べるとのことでした。お酒を勧められ、車だと断ったのですが、「一緒に飲んでいるこの人が署長さんだ」と警察手帳を見せられ、「所長さんも飲んで運転して帰る訳だから許可する」と、たくさん飲まされました。

そのうちに、酔ったおじさん同士がマツタケが採れる場所を教える教えないで口喧嘩を始めてしまい、険悪になったので、退散しました。

結局その後、運転はせずに車の中で眠ることになりました。

あちこちで、たくさんの優しいおじさんおばさんと話したり、食べ物を分けてもらったり。勧められて、泊めてもらったこともありました。

通う回数は減ったものの、その後も十年以上にわたって、いくつもの海に行っていました。

のちに、これらの海岸線の町は、東日本大震災ですべてなくなってしまいました。いくつかの町は、今も立ち入ることもできなくなっています。

震災の直後、テレビに映し出される黒い津波を見ながら、いくつもの海岸の風景や出会った町の人が思い浮かびました。現地の人の生活や命とともに、海岸の風景が消えてなくなってしまったことを、どう理解していいのかがわかりませんでした。暗い闇の中で気持ちに穴が開いたようになって、今も気持ちはそのままです。

🚙どこまでも入っていける車

ジムニーSJ30でたくたんの海岸や様々な地形を走って感じるのは、心強さと安心感でした。地形にはまって動けなくなってしまう(スタックしてしまう)ことはありませんでした。これが、この車を売ってくれた店員さんが言っていた、「高速道路は苦手だけど、悪路では粘る」ということなのだと思います。歩く速さで、力強く止まらずに進める感じは、登山靴で山道を歩いている感じに似ています。

「速くは走れないけれど、力強い」という、一見矛盾するような性質は、どのようなことからくるのでしょうか。次回は、ジムニーSJ30の特徴を挙げてみたいと思います。

悪路走破性を過信しすぎ。

でも人力で起こせる。そしてジムニー乗りは仲がいい。

文:Ⓒ2022 青海 陽

写真:『ジムニーのメンテナンス&リペア』(山海堂1999) より引用

←前の記事へ

次の記事へ→

★次回の更新は11月18日(金)の予定です。

読んでいただき、ありがとうございます!☺ かつての私のように途方に暮れている難病や心筋梗塞の人の道しるべになればと、書き始めました。 始めたら、闘病記のほかにも書きたいことがたくさん生まれてきました。 「マガジン」から入ると、テーマ別に読めます(ぜんぶ無料です)🍀