【RPGツクール入門ガイド】メダル集めゲームを作ってみよう!

「ゲームを作ってみたい!」

ゲーム好きな人なら一度は思ったことがあることだと思います。

そう思うだけで行動に移さないのはもったいない。

やりたいと思った人向けに良いツールがあるんです。

そう「RPGツクール」です。

...知ってた。

そんな返しがたくさん来そうですが、そう思った方々、もうちょっとこの記事を読んでいって欲しいのです。

「そうは言っても作るの大変でしょ?」「検索してみたら覚えることいっぱいあるよ」

その通り。

RPGツクールのゲームの作り方とか初心者講座みたいなページはたくさんあるのだけれど、

正直言って、RPGツクールを使ってしがないゲームを何本か作ったことある僕ですら「これを最初から見せられたら挫折確定ではないか!?」という内容なんです。

というか、一応作品を完成させたことがある今見ても作るの辛くなってくる…。

記事を書き終えてから思ったのですが、この記事も膨大で挫折必至の大ボリュームになってしまいました。

とはいえ、難しいことは書いてないんですよ。

スクリーンショットを約50枚追加したことでボリューミーになってますが、

作りながら見ていけば、そうきつい作業ではないはず。

初心者向けに必要な操作を省かずに説明してるので、ご理解ください。

自分で理解している部分は飛ばしていっていいんですよ。

まずは「メダル集めゲーム」を作ってみよう!

「RPGツクール」を持っている人。古めかしいスーパーファミコン版のでも良いです。家にあるRPGツクールなら基本何でもいい。

持ってない人で作ってみたい人は今すぐ買いに走りましょう。

できればパソコン版の「RPGツクールMZ」が良いぞ(宣伝)。

※「RPGツクールMZ」がオススメなのは2024年5月の段階での話です

ここでは「RPGツクールMZ」を使った解説をします。

最初はマップを探索してメダルを集めるゲーム「メダル集めゲーム」(そのままだな…)を作るのがオススメです。

凝ったストーリーもキャラクタも、バトルもいらない。

実にシンプルなゲームです。

「メダル集めゲーム」に必要なのはなにはともあれマップ。

「0からマップ作るのしんどそう…」

大丈夫です。そんな人のために豊富なサンプルマップが用意されています。

上にあるフィールドでもいいですが、広すぎて扱いに困るので、町とか森とかダンジョンみたいなそのあたりのマップが最初は良いです。

僕は[普通の町]を選択しました。

[空中神殿]もなかなかかっこいいぞ。

迷いましたがとりあえず僕は[普通の町]で行きます。

じゃあ作り始める前に選んだマップを歩いて、どこにメダルを配置するか決めていきましょう。

主人公のスタート位置を決める

ここで非常に大事な設定です。

それは、ゲームを始めたときの主人公の初期位置を決めなくてはなりません。

その隣の[イベントアイコン]でもそれぞれモードを切り替えられます。覚えておきましょう。

[マップモード]はマップを編集するモードです。

[イベントモード]はイベントを編集するモードです。

今はそれだけ覚えておけばよいです。

[イベントモード]にしましたね?

では僕の場合は[普通の町]の適当なところをスタート位置に設定します。

スタート位置にしたいマスで[右クリック]>[初期位置の設定]>[プレイヤー]と

操作します。

これでマスの上に主人公のアイコンが表示されたら成功です。

舞台となるマップに音楽を鳴らしてみよう!

主人公の初期位置を決めた!

じゃあ舞台となるマップを歩いてみましょうか。

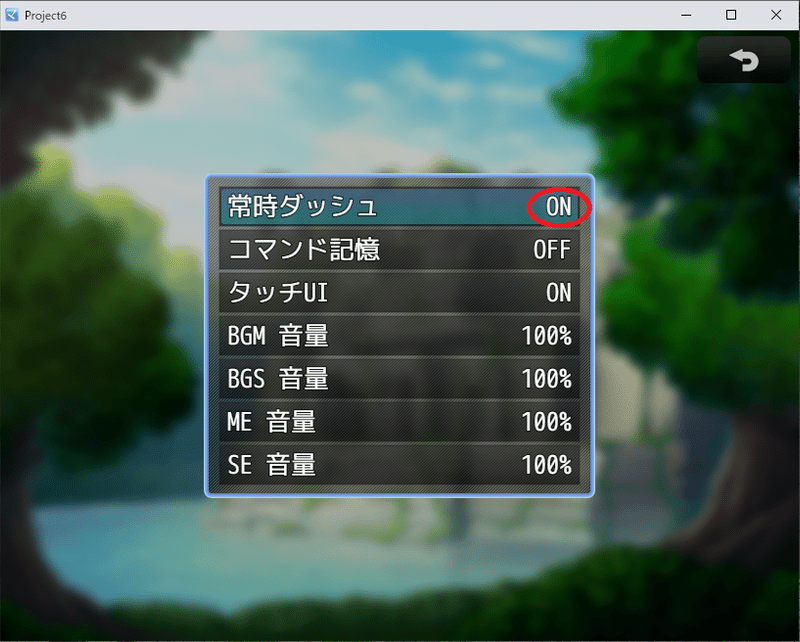

初期の歩行速度はとても遅いので、ここで常時ダッシュをONにすると快適になります。

この設定は記憶されるので何度も設定し直す必要はないです。

あれ?無音ですね。

音楽がなくてもゲームは成立するけど、寂しいですよね。

よし、じゃあ設定しよう!

次に流れる音楽を決めましょう。

僕の場合は[普通の町]なのでこれにしましたが、マップに合いそうな好きなBGMを選びましょう。

また、[テストプレイ]してみます。

これで音楽が流れるマップが完成しました。

じゃあ、どこにメダルを配置するか歩きながら考えてみましょう。

集める「メダル」アイテムを作ろう!

次に必要なのは集めるアイテムです。

「メダル」と言っていますが、モデルは「ドラゴンクエスト」の「ちいさなメダル」です。

その話、今更するか!?最初に言うべきじゃあないのか!?って感じですが面倒くさいのでここでしました、あしからず(笑)。

アイテムを作るのは[データベース]で行います。

[データベース]ウィンドウが開きます。

[データベースアイコン]をクリックでも開きます。

初期設定ですぐ作れるような配慮で、色々なアイテムが既に設定されていますね。

今回はこれは使いません。

削除するのも面倒くさいので、残したまま作っていきましょう。

この[最大数の変更]は枠が足りなくなっても後で変更できるので、今はとりあえず100に設定してみましょう。

当分は困らないはず・・・

データベース作成の鉄則なのですが、後で見やすくわかりやすくします。

ここをごちゃごちゃにしてしまうと、後々わけがわからなくなります。

ちなみに僕は、ゲームでも断捨離の出来ない人なので、こういうデータベースの整理整頓が苦手です。

それはさておき、初期設定に習って、こういう風に記述しておきましょう。

これより下は「収集物」のアイテムを作るようにします。

便宜上「メダル」と言っていますが、別に「メダル」じゃなくていいんです。

自分が好きなものとか集めてるものとか、自分流の設定を作りましょう。

入門ガイドにあるまじき行為かもしれませんが、僕はゲームが大好きなので、「ゲームを集めるゲーム」(ややこしいな…)にしようと思います!

何よりそっちのほうが作ってて楽しいし。

自分が作ってて楽しいと思うことをやる。これ大事。超大事。

最初に集める収集物の個数は、とりあえず5個にしましょう。

ここの個数は何個でもいいですが、初めて作る場合は5個がベストです。

同じアイテム5つならアイテムの設定は1種類だけでいいし、僕みたいにゲームソフトを集める場合は、5種類のアイテムの設定が必要です。

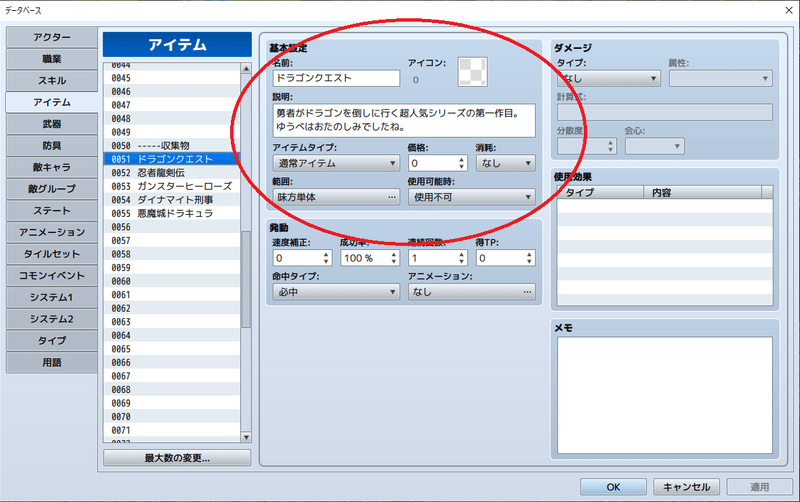

[名前]には「ちいさなメダル」みたいなアイテムの名前を入れます。

僕の場合はゲームソフトを集めるゲームなのでゲームソフトの名前を入れていきます。

[説明]にはアイテムの説明を入れますが、無理して入れなくても良いです。

せっかくなのでなにかメッセージを入れてみるのも面白いぞ。

ここに入力したテキストは、ゲーム上の[メニュー]>[アイテム]でカーソルを合わせるとアイテムの説明欄に表示されます。

それ以外の設定です。

[アイテムタイプ]は[通常アイテム]

[消耗]は[なし]

[使用可能時]は[使用不可]にします。

この辺の設定はゲーム慣れしている人だったら説明不要かと思いますが、どうでしょうかね?

僕みたいに収集アイテムが1個1個違う場合、毎回設定するのが面倒ですよね?

なのでコピー&ペーストをして楽をしましょう。

さすがにこの操作は説明いりませんよね?

コピー&ペーストすれば、[名前]と[説明]欄を差し替えるだけでアイテムを量産できます。

[OK]の場合は自動的にウィンドウが閉じます。

メダルを拾うイベントを作ろう! イベントの設定編

収集するアイテムを作ったので、それを配置していきます。

モードは[イベントモード]になっていますよね?

では、その状態で作業していきましょう。

マップの配置したい場所で[ダブルクリック]

項目がいっぱいあって大変かもしれませんが、実はそれほど難しくないので怯える必要はありません。

[出現条件]は、イベントの出現する条件を設定します。

今回は特に条件はいらないので、何も設定する必要はありません。

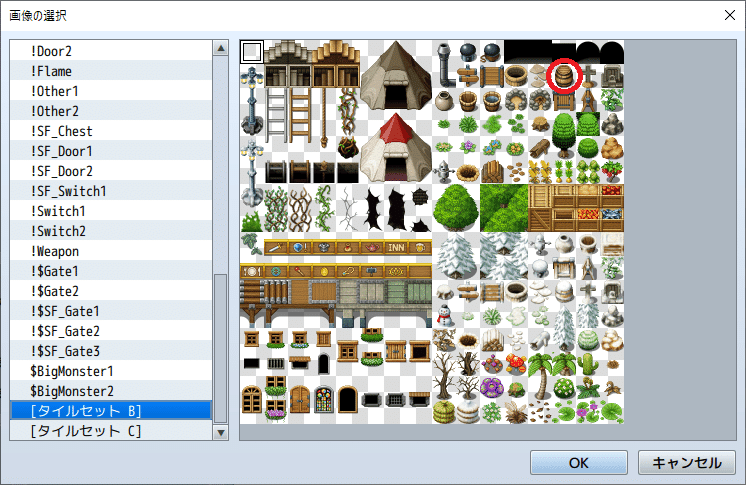

[画像]は、イベントのキャラクタみたいなものです。

今回はここにタルを設定したいので[ダブルクリック]して設定しましょう。

隣りにある[自律移動]ですが、これはイベントキャラクタの動きの設定です。

「ドラゴンクエスト」形式のRPGだと村人がランダムに歩き回っていますよね。

あの設定をここでするわけです。

タルが勝手に歩き回るわけないので[タイプ]が[固定]になっていることを確認しましょう。

[固定]とはつまり、設定したところから動かないというわけです。

下の[オプション]ですが、4つ項目がありますが、デフォルトでは[歩行アニメ]にチェックが入っていると思います。

最初は「人間」なら[歩行アニメ]にチェック、「宝箱」や「タル」みたいなものなら[向き固定]にチェックする程度の認識でいいと思います。

チェックは複数に入れられますが、ここでは[歩行アニメ]のチェックを外して、[向き固定]にだけチェックを入れてください。

ちなみに「タル」にはそもそも歩行アニメ自体がないので、[歩行アニメ]にチェックが入っていても問題ないですが、概念自体は理解しておいてください。

今回はタルやツボを設定したはずなので、一応[向き固定]にチェックしましょう。

隣りにある[プライオリティ]の設定です。

これは[通常キャラと同じ]にします。

この設定にしないと、イベントが発生しないからです。

[プライオリティ]というのは、イベントの表示優先順位みたいなものですが、今はあまり気にしなくてよいです。

とりあえず[通常キャラと同じ]にしないとイベントが上手く発生しないぐらいのものと認識しておいてください。

その下にある[トリガー]はイベントを始めるための設定です。

タルに向かって[決定ボタン]を押すと始まるように設定しましょう。

タルに対して[決定ボタン]を押す、つまり、[話す・調べる]ボタンを押すことで始まるというイメージです。

メダルを拾うイベントを作ろう! アイテムの増減編

それではいよいよ、右側にある[実行内容]、イベントの内容を設定していきます。

まずは、タルの中に入っているアイテムが手に入る設定をします。

[イベントコマンド]が表示されます。

[アイテム]で、先ほど設定したアイテムを選びます。

僕の例通りにやったのなら50番以降の[収集物カテゴリ]以下にあるはず。

僕の場合は51番の「ドラゴンクエスト」というアイテムを選択します。

[操作]は[増やす]を選択していることを確認。

[オペランド]は[定数]を選択して数値が1になっていることを確認します。

[オペランド]と[変数]の意味は今は考えなくていいです。

[定数]はここで設定した数の分だけ、上の[操作]で[増やす]か[減らす]か決めるものです。

つまり、[操作]で[増やす]を選び、[定数]で1を設定したので、指定したアイテムが1つ増えるという意味です。

これで[OK]を選択。

これで「メダル」のアイテムが1つ手に入る設定ができました。

しかしこれでイベントの設定は終わりません。

この段階で[テストプレイ]してみるとよくわかるんですが、調べれば調べるほど「メダル」が手に入ります。

しかも画面上には何も起こらず、調べた回数だけ「メダル」が無限に手に入ります。

つまりこのままでは未完成なのです。

メダルを拾うイベントを作ろう! スイッチ編

ではどうするか?

そこで必要なのが[スイッチ]です。

[スイッチ]は俗に[フラグ]ともいいますが、RPGツクールでは[スイッチ]と言う名称です。

[スイッチ]のほうが概念を理解しやすいからなのではないかと思います。

無限にアイテムが手に入る状況を解決するのが[スイッチ]の役割です。

では、設定していきましょう。

[実行内容]のウィンドウの上で[ダブルクリック]。

ここでまた新しい単語が登場しました。

[セルフスイッチ]とはなんぞや!?

RPGツクールMZには2種類の[スイッチ]があるんです。

通常の[スイッチ]と、[セルフスイッチ]。

それぞれどんな違いがあるのでしょうか?

説明が駆け足で分かりづらいかと思うのですが、

通常の[スイッチ]は、ゲームの世界全体に影響を与えることが出来るもの。

[セルフスイッチ]は、今で言う「調べたタル」の中でだけ有効な[スイッチ]みたいなものと理解してください。

なぜ2種類の[スイッチ]があるのか、ちょっと説明します。

少なくとも昔のRPGツクール。スーパーファミコン版とかにはありませんでした。

これは、今の「タル」を調べたらアイテムが手に入ったときみたいに、簡易的な[スイッチ]として活用します。

主に宝箱を調べたらアイテムが手に入る「宝箱イベント」などに使うものと思ってください。

なので今回は[セルフスイッチ]を使います。

[セルフスイッチの操作]のウィンドウが開いていると思うので、

[セルフスイッチ]が[A]になっていることを確認。

[操作]が[ON]になっていることを確認。

これで[OK]をクリックします。

これでこの「タル」のイベントの[セルフスイッチ]の[A]の[スイッチ]が[ON]になりました。

[スイッチ]の概念で挫折しがちなのがここなのですが、[スイッチ]を[ON]にしたら、[ON]にした場合のイベントも必ず設定しないと機能しません。

この段階ではまだ、無限に「メダル」が手に入る状態です。

やり方を解説します。

ここも理解するのが難しい部分かと思いますが、実は一つの「タル」のイベントには、条件を指定して複数のイベントを設定することが出来るんですね。

この[1]ページ目は、無条件で発生するイベントとして作成しました。

[2]ページ目を作ってみましょう。

ウィンドウ上部に[EVページ作成]がありますが、ここをクリックすると[2]ページ目が作成されます。

が、ちょっと待って!

[EVページ作成]でもいいのですが、「タル」の画像とか全部1から設定し直さなければなりません。

それでは面倒くさいので、その隣りにある[EVページコピー]>[EVコピー貼り付け]の順に[クリック]してください。

[2]ページ目が作成されたのが確認できると思います。

しかしこのままでは[1]ページ目と同じ状態です。

このままでは、まだメダルが無限に手に入り続けます。

[実行内容]のウィンドウで[右クリック]>[全選択]。

もう一度[右クリック]>[削除]。

これでイベントの内容をすべて削除できます。

つまり、[決定ボタン]で[調べて]も、何も起こらない状態です。

この状態で[テストプレイ]してみてください。

「メダル」が無限に手に入り続ける状態が解決するはずです。

メダルを拾うイベントを作ろう! 文章の表示編

ですが、まだ未完成なのがわかりますね。

それは、「メダルを手に入れた!」というメッセージがないので取ったことがわからないことです。

[イベントエディター]の[1]ページ目を[クリック]します。

[実行内容]のウィンドウの上で[ダブルクリック]して[イベントコマンド]を開きます。

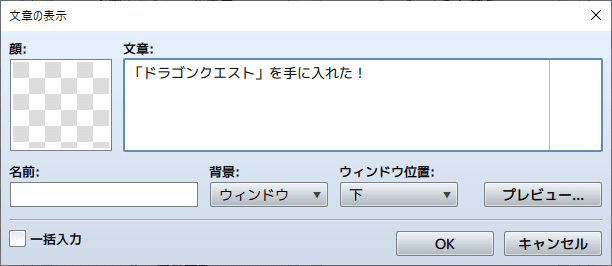

[文章]の欄に表示したいメッセージを入力しましょう。

僕の場合は、「ドラゴンクエスト」を手に入れたので、そのように入力しました。

下に3つ設定する項目がありますが、ここは説明不要でしょう。

今回はデフォルトの設定のままで大丈夫です。

文章を入力し終わったら右下の[OK]をクリック。

さて、ここで[テストプレイ]をしてみましょう。

アイテムを入手したタイミングでメッセージが表示され、無限に手に入り続ける状況も発生しません。

完成です!…といいたいところなのですが、ちょっと物足りなくないですか?

アイテムが手に入ったときに効果音を鳴らしてみましょう。

簡単なので手抜きをせずに設定していきましょう。

こうすることで、実行命令を[セルフスイッチの操作]と[文章]の間に追加挿入することが出来ます。

効果音の実行命令は文章が表示される手前で設定しないと、文章の表示と同時に効果音が鳴りません。

[文章の表示]のあとに効果音を設定すると、文章の表示が終わったあとに効果音が鳴ることになります。

ちょっと考えるとわかりますが、当然の話ですよね。

[イベントコマンド]が開いてると思うので、

ここで鳴らしたい効果音を選択するわけですが、数がすごい多いですね。

アルファベット順に並んでいます。

[Item1]が適切な効果音なので、それを設定してみましょう。

なんか、僕が昔作ったRPGだと、ひねくれてたので違う効果音にしてた気もしますが、ちょっと見つからないので今回はこれでいきます。

右下の[OK]を[クリック]。

さあ、この状態で[テストプレイ]してみましょう。

音もなるメッセージも出るアイテムが手に入る、ちゃんと[スイッチ]を設定したから無限に手に入ることもない。

さあ、今度こそ完成だ!

メダルを拾うイベントを作ろう! 変数編

すいません!待ってください!

実は「メダル探し」ゲームで最大の難所かつ大事な設定項目がまだ残っているんです!

それは、[変数]です。

ここで、熟達したツクラーたちから「[場所移動]も教える前から[変数]とか順序がおかしいんじゃないか」と総スカンを食らいそうですが、敢えてここは、このタイミングでこの機能を使ってみましょう。

ていうか、まっさらな初心者からしたら割と[場所移動]もハードルが高い気がする…。

どうですか、ツクラー初心者時代、[場所移動]やれてましたか・・・?

[変数]の概念をどう説明するか実はかなり悩みました。

実は自分もそんなに[変数]は理解していないのだ。

こんなんでもRPG一本作れるんだから、割とゲーム制作なんて適当なんすよ。はっはっは。

多分、いろんな創作活動があるけど、ゲームが一番簡単なんじゃないか?

そう思ってしまいますよ。

さて、[変数]です。

ざっくり簡単に言うと、「数字で管理できるスイッチ」みたいなものです。

[スイッチ]はその単語通り、ONかOFFしかないですよね。

つまり、宝箱を開けたらON。開ける前はOFFみたいに。

恐ろしいことに、昔のツクールには[変数]なかったんですよ。

だからすごい不便だった。

[変数]は、1個1個の[変数]に数字を設定できるので、色々なことに使えます。

例えば[変数1]が5以上のとき、別のイベントが発生する...みたいな。

これ、使い方をマスターするとすっごい便利なんです。汎用性が半端ない。

その色々なことというのはひとまず置いておいて、なぜ[変数]を使う必要があるのか説明します。

集めるアイテムが1種類の場合は5つ同じアイテムを持っているはずですが、

実はRPGツクールMZというかどのツクールでもそういう仕様だと思いますが、

[イベントエディター]の[出現条件]の欄に、[指定したアイテム]が[5個以上]みたいな設定はないんです。

[指定したアイテム]が持っているか持ってないかの設定しかできません。

つまり、メダルを5個持っているという[出現条件]は作れないんです。

そこで[変数]の登場です。

「タル」の[イベントエディター]を開いて、[実行内容]のウィンドウの上で[ダブルクリック]。

[変数]が[単独]を選択してあることを確認して、その隣の[0001]を [クリック]。

メダルを5個集めるようにした場合は、「メダル集めた枚数」

僕みたいにゲームを集める場合は「ゲーム集めた本数」

まあ、「収集物集めた回数」が無難なところですかね。

「持ってる枚数」じゃなくて「集めた枚数」にするところが大事なポイントですよ。

累計何枚獲得したのかを内部的に記録させたほうが色々と都合がいいんです。

その下の[オペランド]は[定数]を選択し、数値を1にします。

つまりここの設定は、[メダルを集めた枚数]が1枚増えるという意味です。

[OK]をクリック。

これで完成しました!

残りのメダルをマップ上に配置してみよう!

では残り4枚のメダルを配置していきましょう。

設定したアイテムが1つの場合は、今苦労して作ってきた「タル」のイベントをコピー&ペーストで貼り付けていくだけで良いです。

僕みたいに5つ違うアイテムを設定した人は、コピー&ペーストしたあとに、取れるアイテムを変更して、メッセージも取ったアイテムに変更しましょう。

何も入っていない空のタルも配置してみましょう。

ここまで来たのなら作り方はわかりますよね?

[画像]をタルにして、[プライオリティ]を[通常キャラと同じ]、

[オプション]を[向き固定]。

[OK]をクリック。

これで空のタルが出来上がりました。

コピー&ペーストして空のタルも配置していきましょう。

「メダルの王様」のイベントを作ろう!

いよいよ最後です。

「メダルの王様」のイベントを作成します。

集めてきたアイテムを渡して全部集めたならエンディング、そうでなければ.「集めてみよ」と言わせるイベントです。

「メダルを拾う」イベントを作ったときの経験値を活かして作りましょう。

あれよりかは簡単です。

「メダルの王様」を配置したい場所を[ダブルクリック]して、[イベントエディター]を開きます。

ちなみに「メダルの王様」はマップの真ん中とか目立つ位置に置いたほうがいいです。

[画像]は[People3]の左上に王様がいるので、一番上の真ん中の列の前を向いている王様を[ダブルクリック]。

真ん中の列にするのは、歩行アニメの関係からです。

とりあえず特殊な場合は除いて真ん中の列を選ぶのがベターです。

[自律移動]は[固定]。

[オプション]は[歩行アニメ]にチェック。

[プライオリティ]は[通常キャラと同じ]

[トリガー]は[決定ボタン]

デフォルトで設定されてると思いますが、一応確認しておきましょう。

[実行内容]ウィンドウの上で[ダブルクリック]。

[1タブ]の[メッセージ]の[文章の表示]を[クリック]。

[文章の表示]ウィンドウが表示されましたね。

今回は人と会話するので[顔]を表示させましょう。

僕の場合は[ゲームの神様]にしました。

では[文章]欄に台詞を入力していきましょう。

趣旨としては、

「この町にある5枚のメダルをすべて集めてきてくれないじゃろうか」

こんな感じの文章を自分流に入力してみてください。

では次に、5枚集めた場合のエンディングイベントを作りましょう。

2ページ目を作る際の小技を教えましたが、覚えていますか?

[EVページコピー]>[EVページ貼り付け]の順に[クリック]。

2ページ目が作成されました。

[実行内容]を全削除してもいいのですが、台詞を変えるだけなので今回はこのままで良いです。

[2ページ目]のイベントが発動する条件を設定しましょう。

先ほど作った変数の[0001 メダル集めた枚数]を選択。

下の数値を5にします。

これは、メダルや収集物を5個集めてきたという意味ですね。

[実行内容]の一番上の列で[右クリック]>[編集]を選択。

先程の文章が出てきますね。

これを次のように変えます。

「メダルを全部集めてくれたのじゃな。ありがとう。これでゲームクリアじゃ!」

こんな感じの文章を自分流に入力しましょう。

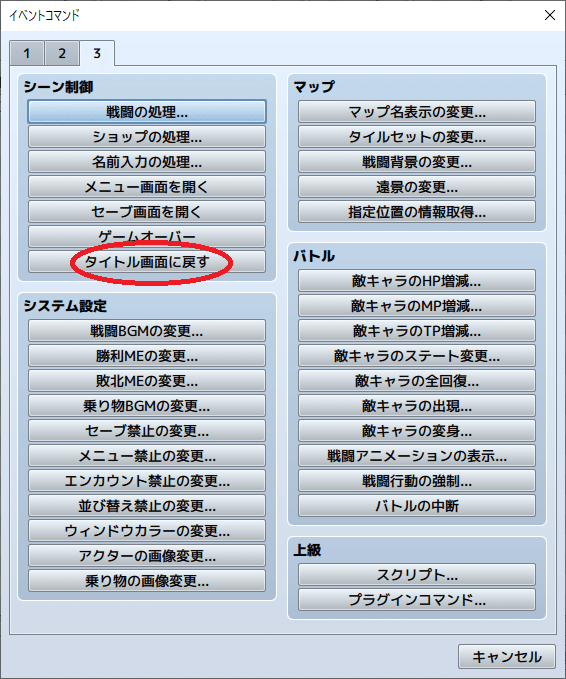

これでゲームが終わったので、

最後にゲームをタイトル画面に戻しましょう。

[イベントコマンド]を開いて、

これで完成です!

最後に[テストプレイ]をして、きちんと動いているか確認していきましょう。

特に王様のイベントで、メダルを5枚持っているときと5枚未満のときにちゃんと分岐した条件イベントが想定通りに発生しているかはきちんと確認してみてください。

これで本当に完成なの…?

完成です。

あなたは、「メダルを5枚集めるゲーム」を完成させたじゃないですか。

立派なツクラーの仲間入りを果たしたと言っても過言ではありません。

煽りとかではなく本当に完成まで持っていけたんです。

もしまだ、物足りないのなら、集めるメダルの枚数を増やしてみましょう。

5枚から10枚、10枚から20枚。こうやって増やしていって、いずれは100枚メダルを配置すれば立派なゲームと胸を張って言えるのではないでしょうか。

100枚全部がタルの中に入っているのも物足りないですよね。

宝箱がミミックでそれを倒すことで手に入るメダルなんかあれば面白そうですね。

ついでに戦闘シーンを作る必要性が出てきました。

町の住人に話しかけたらもらえるメダルがあってもいいし、話しかけたらクイズを出題されて正解したらメダルがもらえるなんてイベントが有っても面白いですね。

集めるメダルが増えるとマップが1枚だけだと手狭になりますよね。

では新しいマップを追加して[場所移動]をする必要が出てきますね。

こうやって自分流に色々なイベントを考えてどんどんゲームを拡張していきましょう。

そうすれば、最初は凄くシンプルで短かったゲームも雪崩式にボリュームが出てきます。

そしたらフリーゲーム投稿サイトに投稿して遊んでもらいましょう。

感想をもらって、「ここがわかりづらかった」「ここはもっとこうしてほしい」みたいな意見を参考に、ゲームバランスを修正します。

これを繰り返せば、夢見てた立派なゲームが必ず完成します。

とりあえず、メダルを集めるゲームの最低限のことはここで教えましたから、

この先は自分でやりたいことを見つけてどうやって実現するのか考えていくのがいいかと思います。

この入門ガイド、果たして書いている間はわかりませんが需要があるようであれば続編も書いてみようかと思いますが、いかがでしょうか?

あれこれ詰め込みすぎて11000文字以上になってしまいました。

スクリーンショットもつけるので、かなりのボリュームになりますが、なんかこの記事も挫折必至の内容になってしまったような気がする(笑)

しかし内容自体は難しいことは書いていないはず。

書かれているとおりに作ってみれば、1時間もあれば完成するんじゃないかな。

というわけで、入門ガイドはこのへんでお開きにしたいと思います。

お粗末様でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?