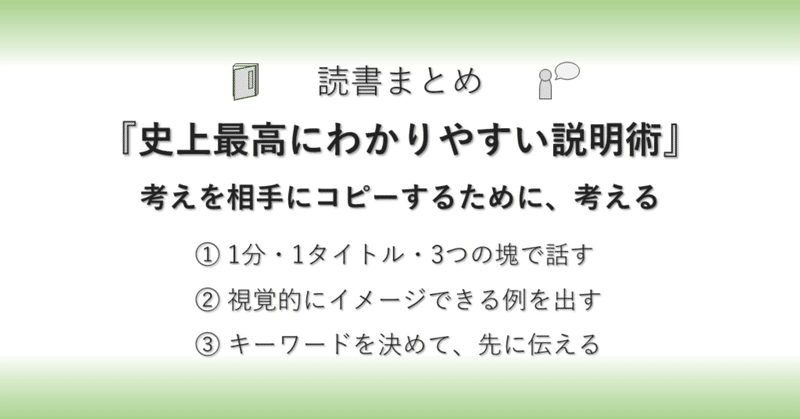

読書まとめ『史上最高にわかりやすい説明術』→考えを相手にコピーするために、考える

『ビジネス数学の第一人者が教える 史上最高にわかりやすい説明術』深沢 真太郎

一言で言うと

考えを相手にコピーするために、考える

概要

ビジネス数学者が教える、説明術の本です。noteやYouTubeでの著者の情報発信を拝見して共感し、著書も読んでみました。

本書における「説明」の定義では、思考が99%、伝えることが1%、とされています。

説明の定義:頭を使って「誰でも同じように理解できる内容」を作り、それを伝えること。実際に伝えるときには「説明」という行為は99%終わっている。

つまり、滑舌や言い回しといったコミュニケーションスキルではなく、思考の組み立て方についての内容がこの本のメインテーマです。

また、この定義に基づいて、誰かに説明できる状態を「理解」した状態としています。説明の最終形は、自分の考えを相手に理解してもらい、相手がさらに別の人にも説明できる状態にすること、となります。

エンジニア思考で見ると、プログラムのソースコードを公開するOSS(オープンソースソフトウェア)の考え方と似ていると感じました。コピー可能な状態にするには、記述がロジカル・明確で、誰にでもわかりやすいことが求められます。

OSSがITの発展に寄与したように、自分の考えをアウトプットして「説明」することは、組織や社会での知の広がりに貢献する尊い行為と言えるのかも。

本稿では、説明術のトレーニングとして実践したいことを3点紹介します。

① 1分・1タイトル・3つの塊で話す

1分で、1つのタイトルを、3つの塊で説明することを、本書では「1-1-3を作る」と表現されていました。3つの塊の間を、原因と結果、主張と事例、1番目と2番目などの関係性を表す矢印でつなぐと、自然と論理的な構成になります。

よい説明には、制限が必要です。2分でも、2つのタイトルでも、4つの塊でもダメだと考えた方がトレーニングになります。こういった制限を課すことで、内容を洗練したり創意工夫したりすることにつながります。私は、読書のアウトプットを「一言で&詳しく3点で(&見出しを20字以内で)」まとめるようにしていますが、全体の時間(文字数)についての制限をしていませんでした。文字数や段落数についても、読みやすい量を探っていこうと思います。

説明の枠組みを先に伝えることも、相手に対する配慮として重要だと感じました。冒頭で「1分だけお時間をください。○○について、3つのポイントを説明します」といった形で明示すれば、どう聞けばよいかの枠組みを相手の頭に作ってあげることができます。これを実践するには、やはり話し始める前に枠組みを考えておくことが必要ですね。

② 視覚的にイメージできる例を出す

例や比喩を用いる際は、相手にとって身近で、視覚的にイメージできるものを使うようにしましょう。こちらの説明を完全に理解してもらわなくても、まずは感覚的にわかってもらえることを目指します。人間の五感の中では視覚の情報が多くを占めるので、画像・映像としてイメージできるものにたとえるのがベストです。OSSなんて、多くの人には身近でなく、しかも目に見えないものにたとえてしまったことが悔しい。

例や比喩を入れるタイミングについての戦略も紹介されており、納得しました。結論から知りたい相手には主張→例、そもそもの背景から知りたい人・こちらの話に興味がない相手には例→主張、の順番が推奨されています。また、主張→比喩で主張を補完する形が一般的で、比喩→主張は演出を効かせるときに使う程度です。noteなどの投稿だと、インパクト重視でタイトルに比喩を持ってくることもありますね。

例や比喩は、相手の知っている言葉を使うことにもつながっています。説明術を高める訓練として「子どもの純粋な問いに、真剣にわかりやすく答えようとすること」が本書で紹介されています。これは3歳児の親としては朗報。「がんばる」「やさしくする」「気をつける」など、大人が当たり前に使っている言葉ほど、説明が難しかったりしますよね。同じ構造のものに置き換えた例や比喩を考え、相手がわかる言葉で説明する必要があります。子育てにおける「説明」の機会を親子のコミュニケーションとして、また自分の訓練としても大切にしたいと感じました。

③ キーワードを決めて、先に伝える

口頭で説明する際にマネしたいなと思ったのが、「キーワードは◯◯です」と最初に伝えることです。ビジネスコミュニケーションでは結論ファーストが基本ですが、結論だけでなくキーワードも最初に伝えるんですね。活字であれば、太字にしたり色を変えたりカッコで囲んだりしてキーワードを強調できますが、口頭だと難しいものです。最初にキーワードとして伝えておくことで、説明の現在地やつながりを聞き手が把握しやすくなる効果があると感じました。

また、説明のすべてを理解しなくても、キーワードの周辺が理解できればよい、という安心感を聞き手に与える意味もあります。前提として、説明の聞き手は、すべてを理解しなければならないプレッシャーを感じているものです。1分・5分程度の話であればともかく、30分・1時間に及ぶ研修などでは、聞き手のプレッシャーは大きく、始まる前からストレスになりかねません。開始時に重要なキーワードを示しておくことで、どういった軸で・どこに集中するべきかを聞き手に示し、ストレスを軽減できる効果があります。

キーワードは端的な言葉になるので、言葉の定義を明確にすることも重要です。著者のYouTubeを拝見するとわかるとおり、言葉の定義や前提を明確にしてから話を進めていくことが多いです。本書でも「説明」の定義が明示され、伝え方よりも考え方にフォーカスしていることが示されていました。伝え方と考え方が半々、くらいに私も思っていたので、この定義が示されていなかったら誤った解釈をしていたかもしれません。相手との認識がズレないように、言葉の定義を明確にすることの重要性を再認識しました。

関連する投稿

編集者の目線から「伝えること」について語られた本です。相手への「やさしさ」が重要である、という点は、どちらの本にも共通していました。

Amazon.co.jpアソシエイトに参加しています。

いつも図書館で本を借りているので、たまには本屋で新刊を買ってインプット・アウトプットします。