【ビッドライツ】デザイナーズノート

皆さんこんにちは、アニマルウィップのレグルスです。

ゲームマーケット2023春に向けて、アニマルウィップは【ビッドライツ】というゲームを作りました。

記事の目的

こちらの記事は以下の記事の続きであり、対象はどちらかというとボードゲームのシステムや制作に興味がある人になります。

なんか小難しいことを書いてるなぁという印象を与えたら申し訳ありません

セカンドプライスオークションのような尖ったシステムをボードゲームに落とし込むのは研究のしがいがあると勝手に思っていますし、デザイナーズノートを書ければと思います。

基本的に自分の意見だけで構成されているので間違っているかもしれません。何か面白い本などがあれば教えてください

前回の記事では各要素のざっくり説明を行いました。

それでは競りゲームに対する変えたかった部分とどんなゲームを作りたかったのかを見ていきましょう。

<振り返り>ではどのように各要素が増えたのかも書いています。

セカンドプライスオークションの採用

セカンドプライスオークションを採用したかった最初の理由は100%「レアで面白そう」というものでした。いざ試してみると可能性を感じ、テストプレイを重ねる内に「競りゲームが苦手な人に相場感を読むことの楽しさを伝えやすいゲームが欲しい」という気持ちが増えてきました。

私は「競りゲーム好きなんだけどなぁ……なんか申し訳ないなぁ」という思いを何度かしています。競りゲームの勧めにくいポイントってなんでしょうか?

競りゲームの勧めにくいポイント

➀ベスト人数が5人くらいなことが多い

②相場を分からないプレイヤーがいると特定の誰かが大きく得してしまうことが多い

初心者プレイヤーに自由に金額設定を任せると次手番の人がやたら得する/損するということもあります。

私もボドゲ歴1年の頃、ハイソサエティの負のカードに高い値付けをし、周りが「あっ」っていう顔になったことを未だに覚えてます。

その後モダンアートやラーなど色々遊んだおかげで、まぁこんなもんだろうという感覚を身につけました。今は初見ゲームでも大きな問題が無いですし、競りゲーム楽しいなぁと思ってますが人に勧めにくいなぁというのは同時に思います。

初心者が1人いるだけで壊れうる+大人数ベストが多いため、オープン会などで結構気を遣います……

プレイヤーにゲームバランスを取らせるガードレールの無いゲームの出版が段々減っているように感じますし、そういう古(いにしえ)のゲームは古典名作しか残っていかない気がします。

【ビッドライツ】の各要素

競りゲームは流行ってないし、勧めにくい。でも競りゲームが好き。そんなわけで作りたくなってしまったんです、仕方ないですね。

そこで【ビッドライツ】を要素別に分解して説明してみます

支払い方式

セカンドプライスオークション

競り方式

複数のものに対する複数入札

順番に対する競り

特徴

手札による入札金額の表示

1人が複数回入札できる

セカンドプライスオークションにしようがしまいが、競りゲームを作るなら絶対に採用すると決めていた要素として手札による入札金額の表示があります。自由に金額を上げられないようにすれば高騰しにくいためです。

そこに更にセカンドプライスオークションを足してみたいなぁと注目したわけです。セカンドプライスオークションは2人がゲームを壊すくらい高価な値付けをしない限り、支払い価格が高騰しにくいのです。

それを多重におこなったら――つまり、みんなでおこなったら?

何もしなくても相場が出来上がっていくかもしれないですよね?

とはいえ物が1つだと最初の相場が難しいことは変わりません。入札セカンドプライスオークションをどうにかゲームにするために➀複数のものに対する複数入札、②順番に対する競りという2つの要素を導入しました。

セカンドプライスオークションを多重にするため➀複数のものに対する複数入札というのはほぼ自動的に決まりました。

②順番に対する競りに関してはとても扱いが難しかったです。

※②順番に対する競りといえば蒸気の時代やフォーセールのようなパスするものが多いので適切な言葉かは分かりません。どちらかというと他人よりも下に入札できるという言い方の方が良いかもしれません。

ちなみにこれは「他人の金額の1金下につけたくなるセカンドプライスオークションならではの感覚を味わって欲しい」ためです。

結果として高騰しにくい要素の一つになってくれましたが、最初は全く上手く行きませんでした。何が悪かったのでしょうか?

<振り返り-1>遊びにくさ

最初は②順番に対する競り(他人よりも下に入札できる)要素が強く、非常にあそびにくかったです。

※過去ルール

その1、一番金額が高い人が最も大きい数字のカードを取る

(数字はアイコンの価値で決まっているキングドミノ方式)

その2、取ったカードのアイコンのセットコレクションのみで点が決まる

→ 今思ってもこれは攻めすぎだし遊びにくいですね……

また、他にもまずいルールがありました

その3、数字カードのみ存在し、競りカードを毎回スライドしていた

→ これはオンラインテストプレイのみだった弊害ですね。基幹ルールを叩くにはオススメなのでたまには対面で遊びやすさチェックをしましょう。

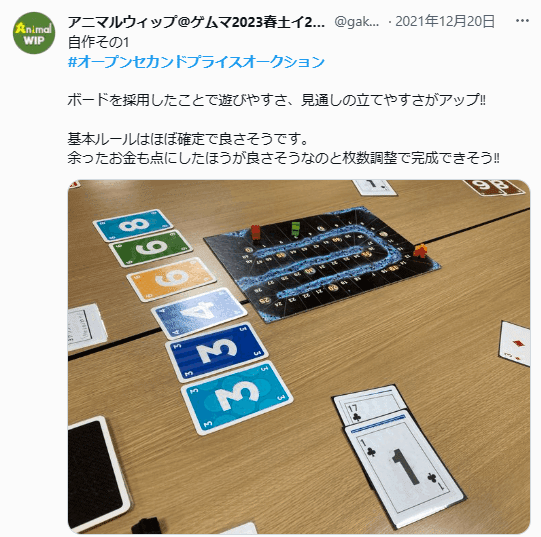

最終的には得点周りをごっそり変更した+ボードを採用したことで➀複数のものに対する複数入札+②順番に対する競り(他人よりも下に入札できる)という2つの要素が分かりやすく結びつきました。

テストプレイ会でアドバイスくださった皆様ありがとうございます!!

ちなみに➀複数のものに対する複数入札の採用にちょっとしたラッキーがあることが分かりました。

<振り返り-2>2人でも遊べる競りゲームの可能性!!

1人が複数回入札できるという要素の採用によって色々な付随効果があることに気づけました。その中の1つが2人でも遊べるようになったことです。

今では割と推しポイントですが、偶然です。

とりあえず試してみたら2人でも楽しく遊べました。ラッキー。

また(自分の入札を含めて)足を引っ張り合ってくれる=プレイヤー同士がバランスを取ってくれることになりました。ラッキー。

セカンドプライスオークションだからこそ導入された要素だと思うので気に入っています。

ここまでセカンドプライスオークションをゲームにするために必要にかられて様々な要素を足してきました。要素は足したら引くとちょうどいいと言われています。そこで、なるべく自由度を下げている(制限をかけている)要素もあります。

ある程度の制限が無いと思考が発散するので、これくらいがちょうどいいかなぁと思ってます。

厳しいところ

➀お金の補充がない!

このゲームはやりくりが結構大変なので、補充まで考えたら相場がより難しい気がします……

とても厳しく見えますが、1つ下の順位の金額を払うため、完全にすっからかんにはなりにくいです。

※とはいえ、やはり甘いゲームではありませんね。

②お釣りがない!

お釣りが無いことで結局入札した金額のまま払うということもよくあります。

※オプションルールの入札受理で緩和可能

③諦める際、入札した紙幣で支払う必要がある

※オプションルールの入札受理でこの制限は無くなる

懐事情が厳しく、ジリジリと減っていく厳しいゲームだからこそ、相場感を味わえると思います。ただ、②と③はそこそこストレスがかかる要素なので

入札受理というオプションルールを追加してあります。

オプションルールアリ/無しどちらでもテストプレイをしてもらいましたが、どちらも「いくらで何位の入札を目指すか」という感覚は楽しめると思います。

気に入っているところ

➀まったく何も落札出来ないことがほぼ無い

②星の価値が伏せられているため、キングメーカー問題がほぼ起こらない

③とりあえず5の倍数で入札する/1を使って入札する人が多いため相場が超高騰することを避けられる

④数字のこだわり

どれもテストプレイ会での感想を参考に枚数や数字を調整しました。

②と③は調査という行動の事を指しています。裏向きのカードについて自分だけ表面が見られる(価値が分かる)ということになります。

点数が全部見えていたところから調査アクションが出来るまでの変遷でずいぶんブラッシュアップされました。ありがとうございます!!

④にあるように数字にはこだわっています。

[1,1,2,3,5,7,8,13,13,17,17]

最初は素数のみで作り始めたのですが、最終的にはフィボナッチ数列の1と8を足したうえで似た数字を減らしました。

合計したら被るようにしてある=出来る数字種類が少ないためターン数が伸びにくいです。

<おまけ>

5金残ると1点

これは相場をイメージさせるのに非常に役に立っている気がします。導入してすぐ、何も競り落とさない方が得という悲しいこともあったので点数調整にも役立ちました。

<まとめ>

ここまでお読み頂きありがとうございました。後編で3500文字越えはさすがに書きすぎかもしれません。セカンドプライスオークションみたいな尖ったシステムをゲームに落とし込みたいゲーム制作者の参考になりますと幸いです。

このゲームをきっかけに競りゲームを楽しんでもらえると嬉しいです。まぁ競りゲームとしては大分異端なので結局初心者に勧めにくいかもしれませんが……

あ、一応宣伝も。

ゲムマ2023春は土イ23にて試遊有りです。よろしくお願いします!!

それではゲムマ2023春で会いましょう!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?