ラテン語の母音の長短について

ラテン語の長母音

ラテン語の母音には長短の区別がある。

rosa (ロサ)「薔薇」のoは短く、Rōma「ローマ」のōは長い。

辞書では普通、短母音はa, e, i, o, uと記号なしで、長母音はā, ē, ī, ō, ūとマクロン付きで示される(他に一部の外来語にy, ӯが使われる)。

ローマ史を扱った出版物では政治家Gāius Jūlius Caesarの名をガイウス・ユリウス・カエサルと書くような例も目立つが、そうした長母音省略はラテン語から距離を置いた独自方針の産物である。

日本語にも母音の長さという概念があるので、「ガーイウス・ユーリウス・カエサル」のほうがより実態に即している。

日本のローマ史研究は西洋からの輸入学問として始まった歴史があり、近現代西欧語には母音の長さが区別されないか(特にロマンス諸語の大部分)、されたとしてもアクセント音節に限られる言語も多いので、長母音の省略もそうした言語との絡みで生じたのだろう。

古代ギリシャ語関連でも知恵の女神Ἀθηνᾶ「アテーナー」の名がアテナと書かれるようなことがあるが、あれも同様の事情による省略で、本来は長短が区別されていた(現代ギリシャ語では長短の区別なし。ηは標準語ではιに合流)。

ラテン文字

しかし不思議に思う人もいるだろう。

ラテン文字には元々長母音用の文字はなかった。

(他に小文字やJ, U, Wも独立しておらず、/i, ī, j/は<I>、/u, ū, w/は<V>と表記)。

母音字は<A, E, I, O, V>及び外来語用の<Y>で、実際の古代文献でも長さは示されていないのが普通である。

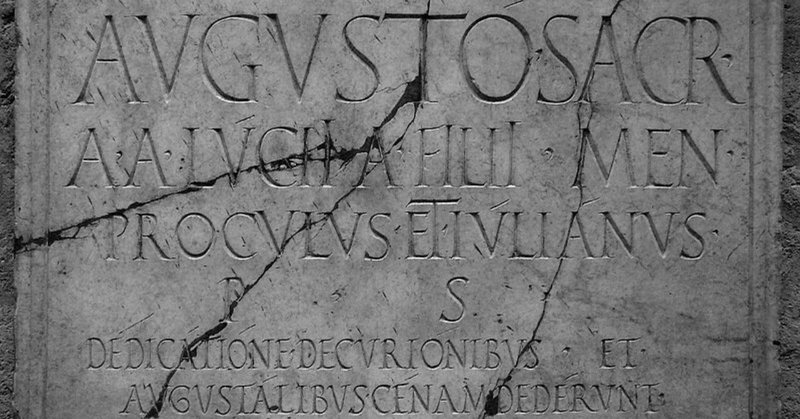

カエサルの名であれば(略号を使わずに書くと)<GAIVS IVLIVS CAESAR>という綴りになる。

ではなぜ長短の区別があったと確言できるのだろうか?

個々の母音が長いか短いかはどうやって確かめられるのだろうか?

この世は目で直接捉えにくいもので溢れている。

言葉の世界も例外ではない。

そしてそうしたものに光を当てることも言語学の役割のひとつである。

ラテン語の母音の長短の体系もそのひとつだといえよう。

母音の長短

前述のようにラテン語の母音には長さの区別があり、levis (レウィス)「軽い」のeは短母音、lēvis (レーウィス)「なめらかな」のēは長母音とされる。

一方、たとえばイタリア語ではamore「愛」はアモーレ、alto「高い」はアルト、mare「海」はマーレのように発音されるのが普通だが、それでも母音には長短の区別がないとされる。

なぜそういえるのだろうか?

それはラテン語では母音の長短の違いが意味・機能の違いに結び付くペアがあるのに対し、イタリア語にはないからである。

前述のlevisとlēvisが典型だが、ラテン語には次のようなペアがある。

anima (アニマ)「魂」⇔ animā (アニマー)「魂によって」

venit (ウェニト)「来る」⇔ vēnit (ウェーニト)「来た」

liber (リベル)「本」⇔ līber (リーベル)「自由な」

os (オス)「骨」⇔ ōs (オース)「口」

manus (マヌス)「手」⇔ manūs (マヌース)「手の」

(外来語に使われるyとӯにもSyrius「シュリアの」とSӯrius「シューロス島の」などの例がある)。

これらの各ペアは1か所のみ母音の長さが異なっており、それによって意味や文法機能が違っている(他の箇所は音が一致)。

そのためラテン語では母音の長さが体系的に区別されている――といえるわけである(sūs「豚, 猪」⇔ suus「自分の」も考慮すると長母音と同一母音連続も区別できる)。

このときラテン語ではaとāやoとōなどが最小対(ミニマルペア)を成しているといい、母音の長短が弁別的であるまたは対立するという。

他方イタリア語では母音の長さで語の意味が区別されることはない。

イタリア語の母音はアクセントのある開音節(母音で終わる音節)では長めに発音されるが、これは付随特徴であるため長短の区別とは見なされない。

ラテン語のa, āもイタリア語のaも純粋な音声(音の実体)としては条件次第で様々な長さになり得るはずだが、音素(意味の区別に使われる認識単位)としてはラテン語では長短の2単位、イタリア語では1単位と解釈される。

各言語の長母音

ドイツ語

現代ドイツ語はアクセントのある音節に限って短母音と長母音の区別があるのでラテン語的体系とイタリア語的体系の中間的特徴を持つといえよう。

Stadt /ʃtat/「街」⇔ Staat /ʃtaːt/「国」

英語

ドイツ語と同じゲルマン語派に属す現代英語については解釈に難しさが残るが、一般的にアメリカ英語のmeetとmitなどの区別の本質は緊張(meet)/弛緩(mit)の違いであり、長短はあくまで付随特徴とされる。

緊張/弛緩という概念を否定し(口腔の)外周寄り/中央寄りなどの区別を提唱する意見もある。

日本語

日本語の長母音の役割はラテン語に比べれば小さいが、それでも一部に対立がある。

tori「鳥」⇔tōri「通り」

mosu「模す」⇔ mōsu「申す」

長短の違いはkado「角」とkādo「カード」のように外来語絡みで現れることが多いが、元となった言語の母音に長短対立があったとは限らない。

また母音に長さの対立がある場合、短母音のほうが無標(スタンダード)で長母音は有標(特別)というのが通言語的な基本傾向である。

ドイツ語などの例がわかりやすい。

無アクセント音節には長母音が立たないが有アクセント音節に限って長短対立があり、それが長母音の有標性を示唆している。

音量詩の韻律分析

前提を示したところで本題に入ろう。

ラテン文字に長母音専用の文字はなく、古代の碑文を見ても、短母音も長母音も表記上は区別なく<A, E, I, O, V>及び<Y>と書かれるのが普通だった。

それでもラテン語で母音の長短が弁別的だったと判断できる根拠のひとつは詩の韻律にある(詳細は中山2007, pp.391-406などを参照)。

詩は文化研究上も重要なものだが、言語学上も役割が大きい。

ここから先は

¥ 350

もしサポートをいただければさらに励みになります。人気が出たらいずれ本の企画なども行いたいです。より良い記事や言語研究のために頑張ります(≧∇≦*)