#3 "異彩を、放て。" ヘラルボニーって?

こんにちは、Risaです😄そろそろ春めいてきましたね〜

今回は、各所で話題の株式会社ヘラルボニーさんについて、勝手に紹介しちゃいます!勝手に...と言いつつ、先日代表の松田崇弥さんのトークイベントに参加、またPOPUPストア@銀座に行ってきたので、その感想をお伝えしたいと思います。

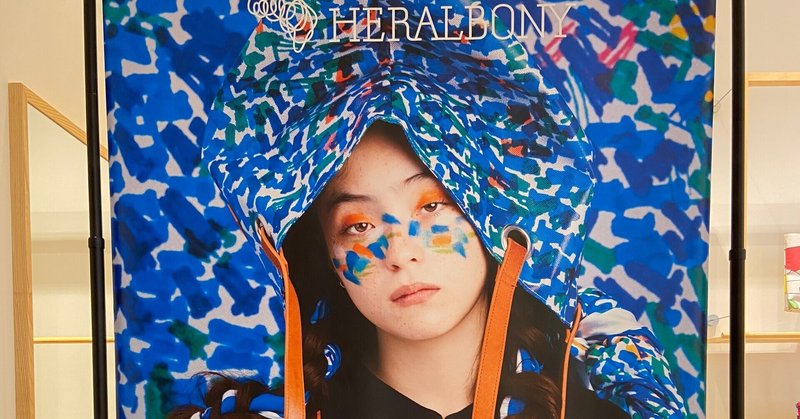

(写真:ヘラルボニーHPより)

ヘラルボニーって?

"異彩を、放て。"をミッションに掲げる福祉実験ユニットです。

知的障害。その、ひとくくりの言葉の中にも、無数の個性がある。

豊かな感性、繊細な手先、大胆な発想、研ぎ澄まされた集中力・・・“普通”じゃない、ということ。それは同時に、可能性だと思う。僕らは、この世界を隔てる、先入観や常識という名のボーダーを超える。

そして、さまざまな「異彩」を、さまざまな形で社会に送り届け、

福祉を起点に新たな文化をつくりだしていく。

ヘラルボニーさんは、アート活動を行う福祉施設とライセンス契約を結び、アートのデータをもとに自社ブランドを行っています。設立2年半程度で、世界125カ国で販売できるECサイトにて商品を販売、海外の作家さんとも契約を結んでいるそうです。(他にも面白い活動があるので後ほどご紹介)

ぜひホームページを見てみて欲しいのですが、カラフルでお洒落なデザインからは、一見、知的障害がある方のデザインだと気づかない人も多いのではないでしょうか。

ヘラルボニーは双子の兄弟崇弥さん、文登さんで代表・副代表を務めている会社。お2人の4歳上のお兄さんが重度の知的障害を伴う自閉症です。

(写真:ヘラルボニーHPより)

子供の頃から、親戚に「お前らは兄貴の分まで頑張らなきゃいけないんだよ」と言われ、兄はなぜ、知的障害があるだけで可哀想な前提なのかと違和感を感じたのが最初のきっかけ。

崇弥さんは小山薫堂さんという方の元で芸術を学び、小山さんの会社に新卒で入社しましたが、障害のある方のアートとの出会いをきっかけに、アートなら障害への見方を変えられるかもしれないと、ヘラルボニーを始めたそう。

ヘラルボニーという社名の由来は、兄が7歳の頃に自由帳に記した謎の言葉。ネットで調べても検索結果は出ず、兄本人に聞いても母に聞いても意味はわからず。「ヘラルボニー」という言葉には、知的障害の方が心では面白いと思っているが、言語化できていないことを、言語化し世に出す活動をしたいという思いが込められているようです。素敵。

障害が絵筆に変わる。繰り返し表現の面白さ

知的障害のある方のデザイン。ここまでおしゃれなデザインになるなんて...知的障害がある方は強烈なマイルールのもルーティーン生活している方が多く、デザインにも繰り返しの表現が現れるのだそうです。

松田崇弥さんが紹介してくださった作家さんを私の方でも一部ご紹介します。

佐々木早苗さん

佐々木さんはある一定の期間1つの作風で徹底的に描き、あるタイミングで一気に違う作風に切り替わるそうです。この作品は黒い丸のコースターですが、今はカラフルな丸のデザインを描いてらっしゃるそうです。

八重樫季良さん

お父さんが大工さんで、平面図に色を塗る感覚で作品を描くようです。白い四角は窓、白い窓は便所だそう。便所がたくさんある作品です。笑

作家さんの人間性や裏のストーリーを知ると作品がより面白く感じますよね!

販売しているのはアートではない?

お兄さんの通う福祉施設では、3日かけて作ったものも500円で売られていた。ほぼ利益なし。でも、知的障害があるから安くしか売れないのではなく、プロデュースする側の裁量で高く売れる可能性があるかもしれないと考えた、と言います。

私たちが店舗で販売しているのは、「知的障害者が描いたアートプロダクト」ではない。私たちが店舗で販売しているのは、「障害は欠落ではないという思想」なのです。

その言葉の通り、ヘラルボニーの事業はどれも本当にアイデアフル。その一部を紹介します。

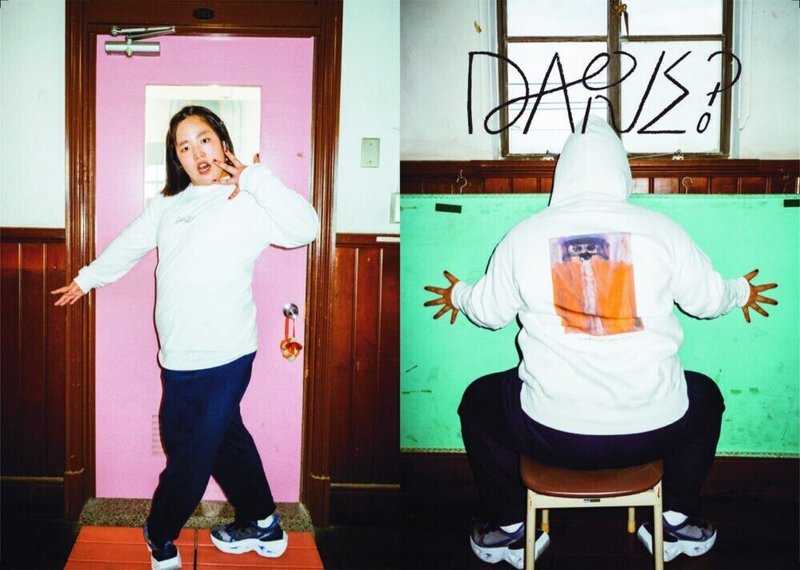

吉本興業とコラボした「DARE?」というアパレルブランド。芸人の似顔絵を障害のある作家が書いています。「障害者」という言葉の "笑っちゃいけない空気" を壊すようなブランドをやろうと始まった、とのこと。

(写真:ヘラルボニーHPより)

また、wall artとして掲示したアートをアップサイクルしてカバンにし、限定プロダクトとして販売。そうすることで、wall artのライセンス料と、プロダクトとしてのライセンス料として、2倍作家にバックすることができ、その仕組みを評価され環境大臣賞を受賞されました。

(写真:ヘラルボニーHPより)

最後に、2021年2月、

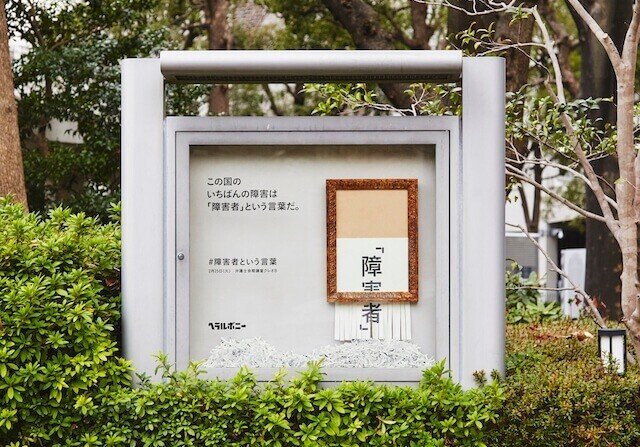

(写真:ヘラルボニーHPより)

この国の一番の障害は「障害者」という言葉だ。#障害者という言葉

という意見広告を出しています。

安倍首相の桜を見る会の名簿がシュレッターに掛けられ、提出が遅れて理由として、「担当は障害者雇用の職員」と答弁したことがきっかけです。

バンクシーのオマージュとして、障害者という言葉をシュレッダーにかけて、国会議事堂すぐ近くの弁護士会館の掲示板に掲出しました。

シュレッダーをかけたスタッフが障害者雇用であったことに言及することは、それが国民に向けた一つの言い訳として成立すると判断たからだと推測する。シュレッダー処理をしたのは障害者雇用の職員、この発言の裏には、「『障害』という言葉が指すものが『欠落』だと思われている節がある。

障害という枠組みが無くなれば良いと言っているわけではない、歴史の中で障害を表す表現も変わっており、今の時代に「知的障害」という言葉があっているのか?投げかけたかったのだと言います。

POP UPに行ってみた

松田崇弥さんの講演を聞き、早速その翌日、POP UPストア@銀座に足を運んでみました!

どれもカラフルで素敵な作品ばかり、店舗の中のレイアウトもオシャレでした...

店舗に立っているのは、アルバイトではなく、社員さんやインターンの方なのだそう。作品の背景や作家さんについて丁寧に教えて下さいました。

感想

どのメッセージ一つとっても伝え方が本当に上手い。心にダイレクトに突き刺さります。人に何かを伝える時、伝える内容と伝え方、どちらが疎かになりがちだと感じます。特に最近は、周りを見ていると、youtubeやtiktok, instagramなど、見せ方に終始してしまうことも多いようにも感じます。その中で「障害は欠落ではない」という力強いメッセージともに、抗えないような格好良さを打ち出してくるヘラルボニーは本当に上手い。

崇弥さんが問いかけていた、「知的障害」「障害」という言葉は時代に適しているのか?という問いに対して考える宿題を自分に課したいと思います。

「障害」でないなら、どんな言葉が適切なのか?それはどんな人・状態を指す言葉なのか?そもそも「障害」というカテゴリーは何なのか?

皆さんもご意見あれば是非、教えて下さい。それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?