今日ときめいた言葉60ー「子どもの声 気にして配った心」

(2023年7月8日付 朝日新聞 「飛行機で手紙『うるさいときは教えて』」から)

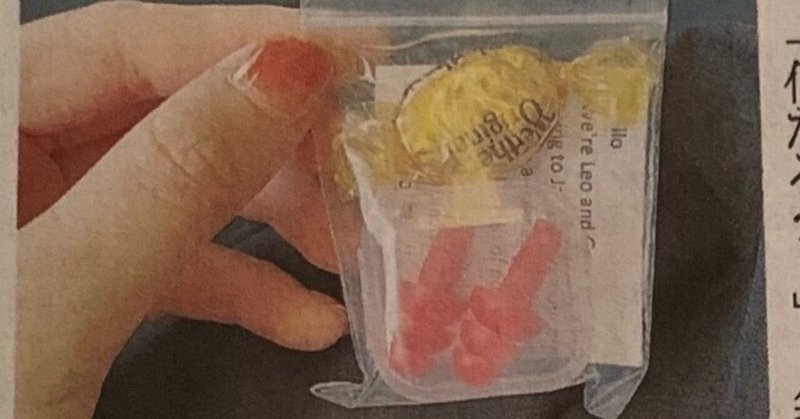

この記事は、カナダから2歳と生後8ヶ月の二人の子供を連れて東京に向かう夫婦が機内で配ったキャンディーと耳栓と手紙(「二人の子供がうるさくしたら教えてね」という内容)を受け取った女性のコメントについてである。「この手紙が機内の空気を柔らかくした」と語っている。

「ああ、いまだに子連れは周りにこんなにも気を使うのね」とちょっと愕然とし、自分の子育て時代を思い出してしまった。1980年代後半のことだから、もう40年ほど前のことなのに、その頃と状況があまり変わっていないように思えて。

当時日本に一時帰国するたびに感じたのは、子連れに対する日本社会の空気である。マレーシアから3人の乳幼児を連れ一時帰国して成田エクスプレスに乗った時のあの冷ややかな乗客の視線。車内はほとんどが出張帰りらしいビジネスマン風の日本人男性だった。

ま、私も独身時代は子連れには意地悪な気持ちを抱いていたのだから。心に変化が起きたのは子供を持ってからのことである(今では子連れの人を見ると我ながらやさしい気持ちで見つめてしまう。とても他人事とは思えなくて。イーオットにいつも冷やかされる。7人の孫のお陰だと😅)

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが未就学児を持つ二千人に調査したところ約76%の人が子連れで公共交通機関を使う際に周囲に気を使うと答えているそうだ。今では日本の社会は子連れに便利な設備や制度がかなり整っているのに、人々の子連れに対する視線は相変わらず冷ややかなようだ。

子連れで行動するのは、本当に神経を使う。つい日本と比べてしまうのは、アジアの国々のことだ。住んだり旅をして感じるのは、子連れに対する人々の寛容さと優しさだ。子連れで食堂で食事をしていて子供がぐずったりしたら店員さんが抱っこしてくれたという経験が一度や二度ならずある。

またマレーシアに住んでいた時、まだ一歳にも満たない長女を連れて外国の小さな飛行機に乗った時の経験は、今でも思い出すと心が温かくなる:

飛行機が着陸態勢に入った時、気圧の変化なのだろうか長女が急に泣き出した。激しく泣いて何をしても泣き止まない。我が子の泣き声だけが響く機内の乗客はさぞかし不快だろうと思うと、もう消えてしまいたい気持ちだった。でも飛行機がタッチダウンした時、機内に一斉に拍手と歓声が起こった。乗客たちが私たち親子に微笑んでいた。

だから日本の子連れ問題は単に設備や制度の充実といったハード面のことだけなのではなく、我々日本人の心の問題なのだと思う。

日本社会がコスパとかタイパとかと言って経済効率を追求するあまり、そのことに汲々として心の余裕を失い、他者に対して不寛容になっているということはないだろうか。モタモタしている子連れにイライラしたり、舌打ちしたり。

あるいは、効率重視の集団教育を行い、落ちこぼれるなと生徒を駆り立て、みんなが同じレールの上を歩むことを強いてきた日本の学校教育にも責任がありそうに思う。

誰かがみんなと違うと目障りだと感じたり、みんなと違っている自分が気になったり、絶えず人の目を気にする生き方。調和を乱すことを最も嫌う社会だから。このような緊張のある社会では、優しさとか思いやりは醸成されにくいだろう。他者の感情や経験を理解できる能力(エムパシー)が今後ますます必要とされる時代になるというのに。

そうは言っても今の日本社会で生きるには、大多数の人と同じように生きることが最も現実的なのも確かだ。人と違う生き方をするには、強い勇気とエネルギーが必要だし、リスクも大きい。でも一旦日本以外の世界を知ってしまったら、日本の社会が息苦しいと感じるはずだ。

寛容や優しさはゆとりのある心に育まれるものだと思う。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ(はもちろん)の国々を旅して真っ先に感じるのは、日本と比べて時間がゆっくりと流れているということだ。ヨーロッパの駅など日本のようなやかましいほどのアナウンスが一切ない。いつ電車が出発したのかも気がつかないくらいだ。こんな日常、日本人は耐えられるだろうか?

みんなと違っていることを許容する社会であって欲しい。私は他者の領分には、踏み込みたいとは思わない。また他者を気にもかけず、気にもかけられない生き方がしたい。でも、私の力を必要としていると思った人には躊躇せず申し出たい。だから子連れの人にはできるだけ寛容でありたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?