お客様の要望にひたすら応え続けることは善?ファンを育むサービス提供とは ?〜あめつちメルマガ【vol.12】

前回の記事では、ファンの定義として、

「一過性の関係性にとどまらず、長期にわたってサービス提供者と顧客が良い関係性を築いている状態」

が望ましいとお伝えしました。

これは、マーケティングの世界で言われているLTV(ライフタイムバリュー)の考え方とも重なるため、宿泊業界に限らず何かしらのサービス(価値)を提供している事業者様であれば、すでにこのことを視野に入れて事業を推進されているところも多いと思います。

またその中で、顧客ロイヤリティを上げるために重要な要素だと言われる「お客様の期待値を超えていくこと」を常に意識しながら、顧客満足度を向上させるために、日々、精一杯努力されているかもしれません。

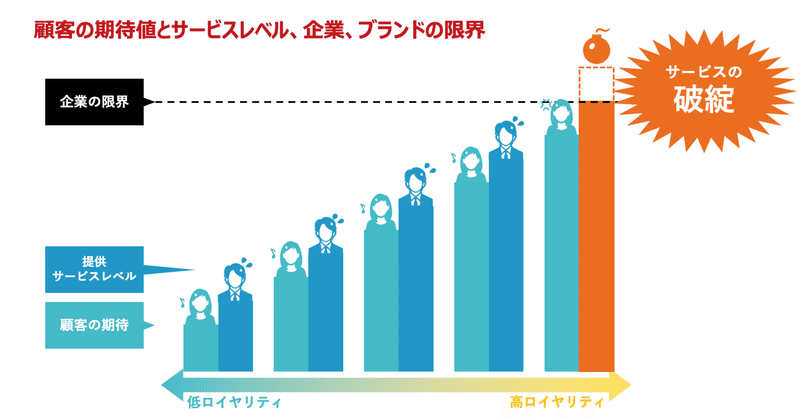

ではここで、一つ図をご覧いただきましょう。

こちらは顧客の期待値とサービスレベル、企業、ブランドのサービスレベルの関係を示した図となります。

最初は、顧客と企業の接点が始まるところからスタートしますので、一番左が「低ロイヤリティ」、そして右にいくほど「高ロイヤリティ」へと変化していきます。また、サービスレベルについては縦の線で表されます。

横軸(X軸)に時間の経過を、縦軸(Y軸)にお客様の期待するサービスレベルとサービス提供者のサービスレベルが配置されている、ということですね。

さて、こちらをパッとご覧いただき、どんな印象をもたれたでしょうか?

一見すると、時間の経過とともにサービスレベルもアップしていくため、

サービス提供者と顧客は、順調に良好な関係を育んでいるように見るかもしれません。

しかし、実はここには大きな落とし穴が潜んでいます。

それは、サービス提供者がお客様の期待に応えよう、次回はさらにその期待を超えていこうと努力を続けようとすればするほど、やがて「限界を迎え、サービスの破綻につながる」ということです。

ではそれは、具体的にどのようなイメージでしょうか。

ここで一つ、宿泊施設の例を挙げてみましょう。

リニューアルオープンしたばかりの話題の宿に、新規のお客様が初めて来訪されました。

お客様は初めての来館ということもあり、さほど期待はしていなかったものの、価格以上のサービスを受けることができたため、2ヶ月後に再来訪を決めます。

この時、宿としては初回の来訪から間もなく2回目の予約に繋がったことが純粋に嬉しく、前回のサービスを超えるために夕食時に一品、お客様に特別サービスのメニューを提供しようと考え、早速実行に移します。

そしてこのアイデアはお客様にとって全くの予想外であったため嬉しかったと大喜び!確実に前回を上回る満足度だったと感動され、3ヶ月後に迫る、誕生日月にも来訪しようと予約されました。

そこで宿は、予約システムの顧客情報のデータ上から、このお客様はご自身の誕生日月に来訪されることを確認し、誕生日に特別なサプライズができないかと、ケーキのサービス、もしくはお部屋のアップグレードなどについて検討を始めます。

社内で検討した結果、お客様にはサプライズケーキとお部屋のアップグレード、両方を実行することに。結果、お客様も大喜びで、2回目の満足度を大きく上回るような評価をもらうことができました。

いかがでしょう?

このような例は、宿泊施設をはじめ、飲食店などのサービス業においては決して珍しくないのではないかと思います。

また、ご自身のお仕事の現場で、顧客満足度を上げるために実際に行っている施策とも重なり、「思い当たる光景」とリアルに感じられた方も多いのではないでしょうか。

とくにサービス業に従事されている方は、「お客様に少しでも喜んでいただきたい」という一心で目の前のお客様に誠心誠意応対されているサービス精神が旺盛な方も多いため、お客様が来訪されるたびに期待値を上回ることを、当たり前のように課している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「いつも期待以上のサービスを提供しよう」と頑張り続けていたとしたら…。どんどん疲弊して、いつかはメンタル面、経営資源面で必ず破綻してしまうでしょう。

なぜなら、お客様の期待にはキリがなく天井知らずの一方で、事業者が提供できるサービスには限界があるからです。

それは、物理的な面から、リソースを考えてみても当然のことです。

稼働時間、労力、キャパシティと、当たり前ですが、人ができることには限りがあります。

ここで別の方法として人員を増やしてサービス向上を維持しようとしたとしても、その分人件費も増えるため、それも悩ましい…。かといって、大胆に単価をあげるという思い切った決断は、そう簡単にできるものでもありません。

単価を上げたら上げたで「コスパが悪くなった」「サービスの質が落ちた」などと悪評を立てられ、顧客が離れていってしまうリスクもあるからです。

つまり先の図が示す通り、利用回数が増えていくにつれてサービスレベルが上がっていくことはメリットもある一方で、顧客側の期待値もどんどん上がっていくため、物理的に無理なことも増えていき、いずれは限界を迎えるということです。

これでは、お客様と良好な関係が築けているとは言い難いですよね。

そこで、思い出していただきたいのが、前回の「ファン」の考え方です。

こちらではファンの定義を、「一過性ではなく長期にわたる関係」ということに加えて、「どんな時も見守り、支え、応援し続けてくれる存在」としていました。

「どんな時も見守り、支え、応援し続けてくれる存在」

であるかどうかが、お客様と良好の関係を築けているか?ということの重要なバロメーターになると思います。

つまり、自分たちの提供したいサービスをして、お客様が仮に「物足りない」「何かが違う」という反応をされたとしたら、それは貴宿にとってのファンではないということです。

本物のファンとは、極端な話、ダメな時、調子が悪い時でも、その世界観に共感して、むしろ支えてくれる存在だからです。

本物のサービスとは、ただお客様に求められるままに提供するものではないと、私たちは考えます。

だからこそ、ファン創りをしっかりと意識したサービス設計を行なっていくことが大事になります。

次号では、勇気をもって、宿のあるべき姿に立ち返りその価値を提供していくことで、リソース不足をうまく乗り越え、むしろ収益をしっかりと上げているお宿様の事例についてご紹介したいと思います。

ぜひ楽しみにしていてください!

\「また泊まりたい」を加速するDX+ECはココダケ/

「cocodake(ココダケ)」は、宿泊体験DXと+物販EC機能を併せ持ち、

顧客満足度の向上、業務効率化と収益向上を同時に実現する、

ツーリズムコミュニケーションツールです。

現在、全国の宿泊施設様にご導入、ご好評いただいております。

ご興味のある方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。

導入事例も、ぜひご覧ください↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?