【高校編】国語教科書で読んだ作家の本!

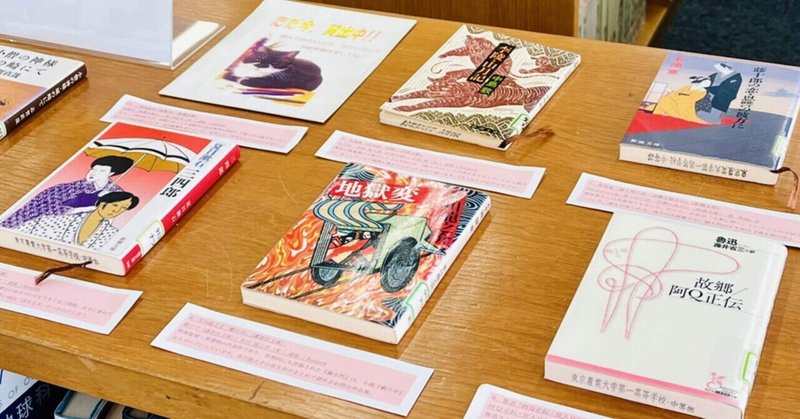

前回の記事に引き続き、今回の記事では、日本の多くの高校生が手にする教科書のなかで紹介される作家さんたちの、代表的な著物を紹介します。

学校の授業で扱われることの多い小説の作者による、教科書に掲載された作品を収録した作品集や、その他の有名な作品を収めた本を集めました。

一般的な本屋さんや図書館で手に取りやすく、持ち運びのしやすい、文庫本化された本を選んでいます。

文学をこれから読んで行きたいという方や、高校国語を一から学びなおしたいという方の参考になればと思います!

高1

1.芥川龍之介「藪の中」(講談社文庫)

映画監督・黒澤明の代表作であり、世界的にも評価された『羅生門』は、小説『藪の中』をモチーフにしています。芥川龍之介の有名作がまとめて読めるお得な作品集。

高2

2.中島敦「山月記・李陵」(岩波文庫)

漢学の教養豊かな敦さんの『山月記』は、高校生には「読みづらい」との声もあります。しかし敦さん、きっとユーモア精神も豊かな人だったのだと思います。『名人伝』がおすすめ。

3.夏目漱石「三四郎」(新潮文庫)

田舎から東京に出てきて、洗練された都会の女の子にビビりまくる三四郎。自分自身に重ねて読みました。たぶん漱石さん自身も、若い頃は「迷える羊」だったのだと思う。

4.夏目漱石「私の個人主義」(講談社学術文庫)

講演集です。あの漱石さんも、自分の道を決められずに苦悩した時代があった。それを知るだけでも、なんとなく救われませんか?大文豪が「自己本位」の境地に辿り着くまで。

高3

5.三島由紀夫「金閣寺」(新潮文庫)

天才・三島由紀夫が、実際に起こった金閣寺の放火事件に取材して書いた小説。はじめてこの本を読んだとき、私は衝撃を受けました。文学って、ぜんぜん生やさしいものじゃない。

6.志賀直哉「小僧の神様・城の崎にて」(新潮文庫)

近頃は、「城の崎にて」を学校の授業で扱わなくなりました。個人的に好きだったんだけどなあ。「小説の神様」と称えられた、志賀直哉さんの作品集です。

【番外編】

7.「断片的なものの社会学」岸政彦

こちらは小説ではありません。しかし、事実は小説より奇なり。何気ない日常のなかに、「物語」があり、「学問」がある。高3生が学校生活最後に読む教科書の作品として、近頃はとりあげられる機会が多くなりました。全編をじっくり味わってみてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?