#猫を棄てる感想文

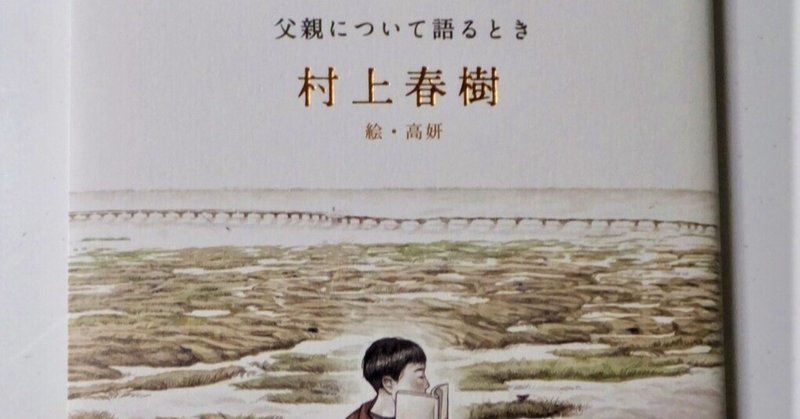

「猫を棄てる」は、素直に冷静に丁寧に書いた作品だと思う。村上春樹は今まで、家族のこと、身内のことは、ほとんど書いてこなかった。特に、父親とは、作品にも書いてあるように長い間の確執があったようで、やっと、今回の作品で、素直に冷静に丁寧に父を見つめることで、村上春樹は父への理解と、少々の懺悔を表わしたのかもしれない。

父親と母親が国語教師であり、幼少期、日常的に日本文学漬けの家庭環境の中で育った村上春樹は、それに反発して、外国文学を読み始めたという。また、父の戦争体験、特に中国南京への第一陣を飾った第16師団だったかもしれないという誤認は、長い間、村上春樹を苦しめ、中国人捕虜を軍刀で殺したという(それが父であれ、他の人であれ)父の言葉の断片の記憶は、父が毎朝、小さな弥勒像に向かって祈る厳しい雰囲気が漂う後ろ姿を見続けることによって、父が持っていただろう戦争に対しての何とも言えない慚愧を、村上春樹自身が受けつぎ、それを自らの心の中で増幅させていったのだろうと思う。村上春樹は、中華料理が苦手で、餃子が食べられないと聞いたことがある。それは、その中国戦での残忍な殺人の後ろめたさに関連があるのかもしれない。

また、村上春樹の1968年からの学生時代は、いわゆる、全共闘時代であり、その時代は、日本の戦争への呵責による自虐史観の真っただ中であって、その雰囲気の中で学んだ村上春樹は、たとえ自分自身が学生運動に参加しなかったとしても、全学連的感情に、ほんの一部は共感せざるを得なかったかもしれない。今までの仕事の友人関係をみても、村上春樹自身は無意識であったとしても、大いに頷けるところがある。

だからこそ、村上春樹は、小説「騎士団長殺し」の中で、創作だとしても、軽々しく南京虐殺40万人説を、免色に言わせてしまい、保守層からの激しい反発に合い、本人は驚いたに違いない。そして、やっと重い腰を上げ、真剣に父の真実の体験に向き合おうと思ったのかもしれない。

今回、父の3回の徴兵体験の足跡をきちんと調べることによって、父は南京に先陣を切った第16師団ではなかったことに「ふっと気がゆるんだというか、ひとつ重しが取れたような感覚があった」と書いているように、村上春樹の心に、長い間、汚泥のように沈殿していたトラウマを少しは消し去ることができたのかもしれない。

一読者としての私は、もっと早く、中国戦をきちんと調べ、南京事件への理解を深め、お父さんに対しての誤解を解く努力をしたら良かったのにと残念に思うけれど、同時に、学園紛争時代の親と子の関係は、誰しも多少の隔絶があり、特に村上春樹の学生結婚と、それに続く作家への転身は、堅実な人生を望む父、村上千秋さんとの確執が深刻だっただろうことは、ゆうに想像ができる。

ただ、20年もの長い交流断絶と、父が90歳になってからの病室での和解は、いかにも遅い。村上春樹が紙面では書かなかったけれど、少しの後悔を持っていたのは間違いないので、今回、父に捧げ、許しを乞うために、このような本を書けたのは、本当に良かったと思う。「孝行のしたい時分に親は無し」という諺に、村上春樹も、普通に当たり前に、感傷に浸ったかもしれないと勝手に想像すると、なにか嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?