相続登記義務化直前 空き家セミナー 開催報告

こんにちは、空き家買取専科 子育て広報の三輪です。

空き家買取専科もメンバーになっている、藤枝市空き家ゼロにサポーターは、3月21日静岡県藤枝市にて「相続登記義務化直前 空き家セミナー」を開催し、30名近い空き家所有者や相続予定者が参加しました。

4月1日からはじまる相続登記の義務化を控えたタイミングで、空き家問題への理解を深め、市民が直面する可能性のある問題の対策を学ぶ機会となりました。このセミナーでは、司法書士、地方自治体の職員、不動産専門家など、多様な分野の専門家が登壇し、空き家に関する最新の法改正や補助金、活用・売却のヒントについてわかりやすく解説しました。

相続登記の申請義務とは

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

相続登記義務化直前 空き家セミナー

このセミナーでは、各分野の専門家が空き家に関する法改正や取組についてわかりやすく解説しました。

■静岡県の空き家の現状と法改正

静岡県住まいづくり課の職員は、空き家の現状と法改正について述べました。空き家が増加し続ける背景には、相続や長期不在など複数の原因があります。空き家法の改正によって管理不全空家の定義や、空き家の所有者に対する責務が強化されたことを解説しました。また、空き家問題への取り組みとして県が行っている空き家対策についても触れ、空き家の問題が個人だけでなく地域全体の課題であることを強調しました。

■相続登記義務化について

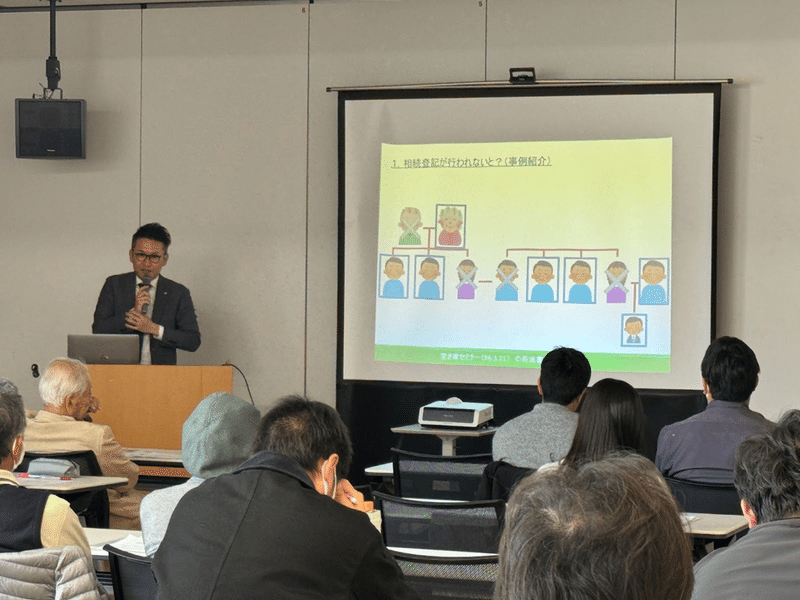

司法書士法人よつばの代表社員である杉本直人氏は、2024年4月から始まる相続登記の義務化について詳しく説明しました。

相続登記が行われない場合に生じる問題点を事例を交えて紹介し、相続登記が完了するまで遺産は相続人の共有状態になるため、適切な管理が難しくなり、名義変更のためには相続人全員の合意が必要になると指摘しました。これにより手間やコストがかかり、管理不全に陥りやすいとの課題を明らかにしました。

■藤枝市の取り組み

藤枝市の住まい戦略課の職員は、市の空き家対策の取り組みについて紹介しました。空き家ゼロにサポーターという官民連携の取組みや、空き家解体の補助金制度、空き家活用のための補助金など、空き家の所有者や活用を考えている人々に向けた支援策を提供していることを説明しました。

「藤枝市空き家ゼロにサポーターとは」

藤枝市空き家ゼロにサポーターによる取り組みは、地域の空き家発生を抑制する啓発活動を効果的に進めるために、起動力と専門性のある民間業者と行政が連携した取組みであり、空き家問題の解決と地域活性化を目指します。2019年8月2日に発足したこの団体は、民間事業者16社からスタートし、2024年1月時点で45の事業者が参加しています。この官民連携の取り組みは、行政だけでは為し得ない、実際の再生や流通にまで取り組めることです。

▼藤枝市空き家ゼロにサポーター

■実践的な空き家活用事例

空き家買取専科(株式会社Sweets Investment)の取締役である黒田淳将氏は、具体的な空き家のリノベーション事例を通じて、空き家を地域資源として活用する方法を提案しました。リノベーション前後の事例を紹介し、古い空き家でも適切な改修を行うことで、新たな価値を生み出し、地域に貢献できることを示しました。

また、フローチャートを用いて、空き家所有者が空き家を具体的にどのようにしたら、所有者が納得して活用や売却ができるのかをわかりやすく解説しました。

■個別相談会

セミナー終了後の個別相談会には、4組の方が相談されました。司法書士、行政書士、不動産業者などが相談対応にあたりました。

具体的に動き始める前に、プロに相談することができ、参加者にとっては大きな安心材料となりました。多くの方が相続登記の手続きや、空き家の管理・活用についての不安を抱えており、専門家に直接質問できるこの機会は、不安を解消し、今後の行動計画を立てる上で非常に役立ったようです。各専門家からは、法律的な観点はもちろん、現実的なアドバイスも提供され、相談者一人ひとりの状況に応じた具体的な解決策が提示されました。

このように、セミナーを通じて得た知識を基に、個別相談会でさらに深めることで、参加者は自身の問題に対する解決策をより明確に描くことができたようで、主催者としては嬉しい限りです。

空き家問題への総合的な取り組み

今回のセミナーでは、空き家問題に対する多角的なアプローチを提示しました。相続登記の義務化に関する法改正から地方自治体の具体的な支援策、さらには個々の空き家の実践的な活用法まで、空き家問題に取り組むための広範な情報が共有されました。

空き家問題は、単に不動産の所有や管理の問題に留まらず、地域の安全性、景観の悪化、さらには地域コミュニティの衰退にもつながる社会的課題です。放置された空き家は、犯罪の温床や災害時の危険物となり得るため、この問題への積極的な対応が求められています。

空き家の有効活用は、地域コミュニティの活性化にも寄与します。空き家をアートギャラリー、カフェ、民泊などに変えることで、新たな交流の場を創出し、地域に新しい魅力をもたらすことができます。こうした取り組みは、空き家を地域資源として再評価し、活用することの重要性を示しています。

●行政の役割

藤枝市のような地方自治体は、空き家問題に積極的に取り組んでいます。補助金制度の提供や空き家ゼロにサポーターのような支援団体は、空き家の所有者が前向きに空き家問題に取り組むための強力な後押しとなります。また、法改正に関する情報提供や啓発活動も、市民がこの問題に対して適切に対応できるようにするために重要ですので、今後も行政と民間企業が連携して空き家問題に取り組んでまいります。

●個々の取り組みの重要性

空き家問題の解決には、空き家の所有者や地域社会の個々人の積極的な取り組みが不可欠です。空き家の適切な管理や活用によって、不動産の価値を保ち、地域社会に貢献することができます。セミナーのような啓発活動は、空き家の所有者が自らの役割を認識し、行動を起こすきっかけとなります。

セミナー参加者の声

セミナーに参加した市民からは、多くの前向きな声が聞かれました空き家は暗いイメージしかなかったが、リフォームにより明るいイメージが持てた」「転貸サービスといったものがあることを知らなかったのでそういった形を知ることができて良かった。また、助成金の情報も良かった。」「空き家を持ち続けるリスクについて知れた」「特定空家と管理不全空き家の違いが理解できた」など、セミナーを通じて、空き家に対する新たな視点を得た参加者が多数いました。

まとめ

「相続登記義務化直前 空き家セミナー」は、空き家問題への包括的な取り組みを提供し、この複雑な社会的課題への理解を深める貴重な機会を提供できたのではないでしょうか。法的枠組みの変更、行政の支援策、そして具体的な活用法の提案を通じて、空き家問題の解決に向けた実践的なアプローチも提示しました。地域社会、行政、そして空き家の所有者が一体となって取り組むことで、空き家問題の解決に向けた一歩を踏み出すことができるでしょう。

空き家を単なる負担ではなく、地域に価値をもたらす潜在的な資源と捉え直し、その活用を通じて地域コミュニティの再生につなげる視点が重要です。セミナーで共有された知見と解決策を活用し、多くの関係者が協力して空き家問題に取り組むことが、持続可能な地域社会の構築に寄与することでしょう。

空き家問題は、地域のみならず、国全体で注目される課題です。政府は空き家に関する法律を整備し、自治体は具体的な支援策を講じ、所有者は自らの責任を果たすことが求められています。しかし、法律や制度だけでは解決できない問題も多く、地域の実情に合わせた柔軟な対策が必要です。そのためには、地域住民、専門家、行政が一緒になって情報を共有し、アイデアを出し合うことが不可欠です。また、こうした取り組みを通じて、空き家問題に対する一般市民の認識を高め、地域全体で協力して取り組む体制を作ることを目指して日々活動をしています。

最後に、空き家問題の解決は一朝一夕には達成できるものではありません。継続的な努力と、時には試行錯誤が必要になるでしょう。しかし、このセミナーのように、積極的に問題に向き合い、多様なステークホルダーが協力して取り組むことで、地域に根差した持続可能な解決策を見つけ出すことができるはずです。これからも、このような取り組みを、藤枝市空き家ゼロにサポーターはイベントやセミナーを開催していきますし、全国各地でも行政と民間企業が連携した取り組みが増え、参加した一人ひとりが今後の行動を通じて、空き家問題の解決に向けた一歩が踏み出されることを期待したいですね。

●夕方のニュース番組でも取り上げられました。

●新聞記事