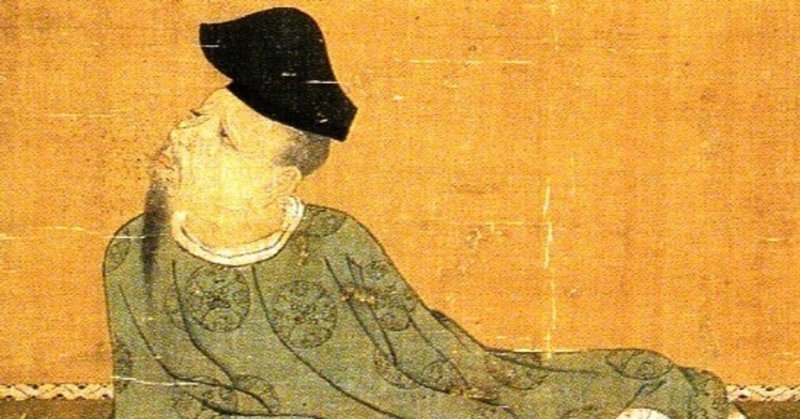

柿本人麻呂/岡井隆の説

人麻呂は歌人集団あかあかと裏戸を照らす岡井の説は

「エッセイで楽しむ日本の歴史・上/文藝春秋」を読んでいて、岡井隆の稿「歌人団・柿本一族の長」に衝撃を受けました。柿本人麻呂は一人の人間ではなく歌人集団であっただろうと言うのです。略ばかりで申し訳ありませんが、引用します。

ものものしく、歌聖の座に押しあげられて、固有名詞の威儀を示しているみたいだけれど、柿本人麻呂は、なん人かの詩人を代表する通称のようなものだったのだろう。つまり、個人ではない。

では、人麻呂は、ほんとうに架空の人かといえば、現存したと思う。柿本族の住む柿元邑落にごろごろしていた歌人の中でも、特に宮廷向きの歌詞の得意な人物がいたに違いない。もっとも、人麻呂は一人ではなく、強力な指導者として邑人たちの協力のもとに、宮廷詩を作って、政府の要望に応じたのだろうし、つまり一人のリーダーとして、共同制作の元締めをしたのだろう。

人麻呂とは、また人麻呂歌人団でもあり謡人団でもあったろう。彼自身声に出して唄うこともできたし、そういう技芸者を、ある数擁していた歌謡団体の長みたいな位置にあったのだろう。人麻呂は謡人団の商標のごときものだった。

たしかに、同時代のたとえば山上憶良は貧乏人や弱者の味方、大伴家持は万葉集編者かつ左遷される物悲しい役人、と人物像を浮かべやすいのに比べ、柿本人麻呂は「歌がものすごく巧い宮廷歌人だった」らしいが、その生い立ちははっきりしていない。生前や死没直後の史書に経歴が記されていない謎の人物。

大化の改新が645年から646年に変わったとか、坂本龍馬が消えるかもしれないとか、昨今の教科書は昔とずいぶん様変わりしていて驚くのですが、「柿本人麻呂は一人の人間ではなく歌人集団である」説。本当だとすると、これも加えてよいのではないかと思いました。この本の初版は1993年11月。述べているのが岡井隆だし、私が知らなかっただけでもしかすると歴史学、文学史的に有名で今さら驚く話ではないのかもしれませんが……。

一方で、一人説についても言及しています。一首の歌に盛ることのできる独自性など、いつの時代でもたかが知れている。……

人麻呂歌集の歌までひっくるめて、すべて個人人麻呂の歌だとかんがえたらどうか、という説がある。人麻呂の歌人生涯の青年期を人麻呂歌集に、壮年期を、人麻呂作歌にあてはめようとする人もいる。空想としてはたのしいが、現代の歌人は、肯定しないだろう。ある技量をもっていれば、他者の模倣は容易だし、民謡のとりこみもできる。それは若づくりの歌、老け役を演じた歌なども、作ることはできるし、言葉遊びとして愉しい。人麻呂は、卓越した言葉遣いであった。どのようにも、代作できた。それに、一首の歌に盛ることのできる独自性(オリジナリティ)など、いつの時代でもたかが知れている。新味は、ほんのすこしだ。あとは時代の共通語を組み合わせる技芸だけだ。

いっそのこと、人麻呂の名の冠せられた歌をばらばらにほぐして、皆ちがう人が作ったものとし、それに、偉大なリーダー人麻呂が手を加えたものと考えたらどうだろうか。むろん、連作仕立てのものは、一群として分けてもいい。

歌のうまい下級官吏がひょんなことから皇族に目をかけられ、彼らの代作をおこなうまでに出世し、歌謡集団「柿本人麻呂」を結成した。……との妄想を逞しくします。学識ある貧乏貴族の紫式部が時の権力者・藤原道長に目をかけられ、源氏物語を書いたのと同じように。

それにしても岡井隆はなぜこんな考えを思いついたのか。その根拠は、彼が自身でも短歌や俳句、詩を詠む人間ゆえに、人麻呂作といわれる歌を読んで皮膚感覚で「作ったのは一人の人間ではないとわかってしまった」からではないでしょうか。そして岡井にそう言われると、私も同じ気がしてくるのです。

論文を締めくくる一節です。名文です。

わたしは昔から人麻呂に統一した個人のイメージを感じることができなかった。ただ、こんな空想をすることはある。

柿本村の、粗末な小屋の土間のようなところが目にうかぶ。土間には夕日が差しこんで来て、あかあかと照っている。庭に柿の木が何本もあって、実がなっているから、秋のおわりだろう。澄んだ声で、古い歌謡のたぐいを唱えながら、柿本歌唱団に入団する準備をしている少年がいる。かれはとりわけ聡明で、将来を期待されている。

土間に下り立った人麻呂少年の顔にも夕日が赤い。