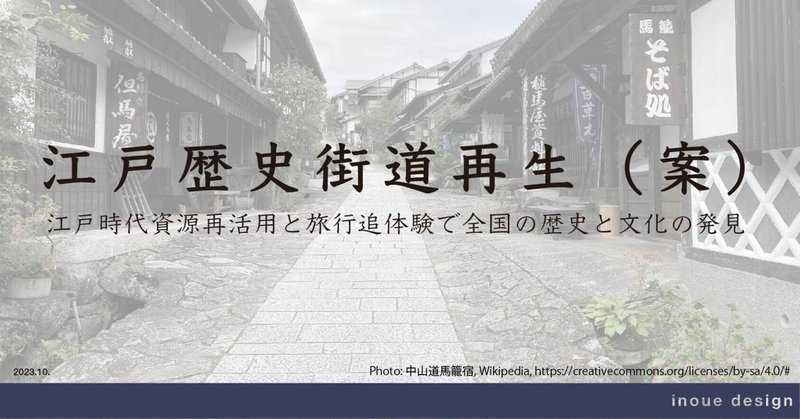

江戸歴史街道再生(案)

はじめに

ここで取り上げる江戸歴史街道再生とは、江戸時代に徳川幕府が江戸を日本の中心に据え、全国からの道路を計画的に整備した代表的な五街道をはじめとした今なお全国に残る諸街道を景観保護した上で観光利用を主体とした新しいカタチの再生と活用の計画である。

鉄道がなかった時代、東京・日本橋を起点に全国を結んだ主要幹線がこの街道であるが、明治に入り鉄道の整備が進み、人々の往来は街道から鉄道に変わる中、戦後の自動車道整備もこの街道をトレースする形で発展。現在は一部に街道の痕跡を残すのみにとどまっている。一方で一部残された街道の杉並木などは、観光資源として活用されてはいる事例は散見するものの、全国的なこれら旧街道の整備については、抜本的で全体を俯瞰した総合的な観点からの手がつけられておらず、様々な観点から再整備の必要性と、そこから生まれる新たな価値の創造が可能であると考えられる。

再整備に関しては、国と地方自治体が手を組み官民協業にした成功例の「道の駅」、また環境省主体となって整備した「長距離自然歩道」、そして観光庁主導の歴史的建造物などの保全に向けたまちづくりの取り組みである「歴史的資源を活用した観光まちづくり」プロジェクトを参考として、これらをベースとして進めたい。

「道の駅」は、自動車によるアクセスが主体であり、一般自動車道路の休憩機能が中心に据えられているのに対し、江戸歴史街道再生は、江戸時代ように、徒歩による移動を主体とした「歩くため道」の再現である。

また、既に27,000Kmになる「長距離自然歩道」は、歩くために整備された道であるが、残念ながら歴史街道とは直接リンクされていないため、歴史をトレースする意味ではインパクトが弱く、自然に触れ、健康増進の役割は果たせているが、「歴史」や「観光」など目的の汎用性が低く、利用モチベーションには不足しているように感じます。

その問題点を補完するかのような「歴史的資源を活用した観光まちづくり」は、「点」としての保全活動とまちづくりに特化したものであり、「移動」や「旅」については弱さを感じます。

折しも、長引いてきた新型コロナウィルスの渡航規制の解除でインバウンド需要が再び大きく盛り上がることが想定され、典型的な日本観光の要所では、外国人観光客によるオーバーツーリズムの弊害が指摘されている中、再び同じ問題が起こることを、これまでの「 点」(滞留型)の観光から「線」(流動型)の観光へと誘導することで、オーバーツーリズムの緩和効果と共に観光の新たなステージへと誘導することが期待できます。

この江戸歴史街道再生は、まず日本橋を起点とした主要幹線である5つの街道、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道から始め、その後は本街道(水戸佐倉街道、伊勢路、中国路)、脇街道(脇往還)も順次整備を行い、江戸時代の街道を活用したエンターテイメント性を帯びた新しい観光資源を開発することで、様々な相乗効果が生まれることでしょう。その主体が都市ではなく地方であり、外国人観光客も含めて新しい観光機会の創出、またこの事業で歴史への再認識と新たな発見、保存活動への効果も期待され、また「歩く観光」を行うことで国民の健康増進に大きく寄与するものとなります。

背景と目的

ここ20数年で日本の産業構造は大きく変わりました。資源の乏しい日本では、戦後原料を輸入し、加工、製品として輸出することによって、外貨を獲得し成り立ってきましたが、日本を除くアジア諸国の急成長によって、その役割を譲ることになり、新たな産業を創出すべき岐路に立たされています。そうした産業構造の変化に対して、それまで日本は「ビジネス」目的が中心だった来日から、観光立国を目指し整備を進めてきた成果もあり、「観光」を目的に来日する外国人は、中国を始めとした裕福になったアジア、またアニメや日本食ブームを背景に欧米からも多く来日するようになり 、観光業として需要が急激に伸びてきました。2年前から新型コロナウィルスの蔓延とその水際対策により来日外国人が9割減にもなりましたが、入国制限緩和と円安効果により、再び訪日外国人が増え始めています。

ただ、外国人の知る日本の観光地は限られていて、そうした有名観光地は、オーバーツーリズムによる弊害も出始めてきました。今後更に観光客が増えることで、こうした問題は更に深刻化することが予想されます。

この問題の一番の解決策は、有名観光地の規制ではなく観光客の分散化です。それを実現するための新しい観光地の創出は、知られていない既存の観光地を複数紹介することも必要ですが、外国人にとっての日本の魅力をダイレクトに伝える「歴史」を感じさせるコンテンツを効果的に魅せることに尽きるでしょう。

そこで、まだ日本が外国に門戸を開いていない江戸時代に整備され、現在でもその痕跡が点在する街道を現代の最先端技術を活用して再整備し、江戸時代同様、「歩く」ことで当時の旅を擬似体験する仕組みを作り上げることではないか、との結論に至りました。またその再整備による効果は、単に観光客誘致による諸地域の活性化に寄与するだけではなく以下の効果も期待できます。

健康増進による医療費の削減

新しい観光資源の発掘と誘導によるオーバーツーリズムの回避

歴史遺産の保持・保存の促進

エコツーリズムの喚起

地方の再生と活性化(新しい雇用機会の創出)

コンセプト

江戸時代にタイムスリップして、最新技術を活用しながら旅の道中を追体験する第3の旅。古くて新しい旅のあり方を実現した歩く「ブラ旅」を愉しむ。

楽しみ方は、その全てが個人やグループのカスタマイズで無限の可能性を秘めた本来の旅のあるべき姿に帰結。

例えば...。

東海道五十三次、中山道六十四次など、江戸時代の歴史や文化に触れつつ道中トレースをしながら、目的地を目指す。

数ある魅力的なスポットから選んだ数カ所を目的地にしたお手軽な旅。

健脚で体力に自信のある人に向けに区間タイムレースや峠越えの旅。

沿道の寺社をお参りしながら御朱印コレクションを充実させる旅。

沿道各宿場の特産でもてなされるグルメ旅。

一里塚ポイントで得られるデジタルスタンプを集めてインセンティヴ(特産品や飲食・宿泊チケットなど)をゲットする旅。

沿道温泉を巡る湯めぐりの旅。

自転車を利用して長距離をトレースするサイクルスポーツの旅。

などなど、自分自身でテーマを決めて各自がオリジナルの旅と思い出を創造できることが魅力。

江戸歴史街道再生の具体的整備指針

街道について

自動車道:最小歩道幅を確保した上で舗石(地場産)を活用した歩くのに適した道の整備。

未舗装道:箱根峠などの未舗装道は敢えて現状のままとすることで、江戸時代の追体験を可能とする。(案内標識などの整備は必須)

一里塚について

起点より3,927Km毎に「一里塚」となる案内標識を設置する。ここをアクセスポイントとする。

宿場について

街道沿いに点在する宿場の建築群は、基準を決めた上で保存のための助成を行い、民間主体で維持管理を行う。江戸街並みの雰囲気を残すことで集客需要が見込まれ、観光バスも駐車可能な無料駐車場(道の駅との共用化)や鉄道駅からのアクセス整備を行う。宿場は、アクセスポイントとしての機能(街道出入口、供食、宿泊、土産物売店など)を設ける。

SI(Street Identity)の確立

江戸歴史街道全体を1つのプロジェクトとしてアイデンティティを持たせた上で、各街道、各宿場で異なるシンボルマークを策定し、共通したトータルデザインによる1つの旗の下に各街道(区間)と各宿場が個性を持たせ、歴史と自然を楽しみながら健康増進を図れる仕組みとする。

歴史街道指定区域の色彩規定

宿場区域を中心とした歴史地区内に於いては色彩制限を設け、江戸の街並みに相応しい景観保持を徹底する。

インバウンド対応

インバウンド(外国人観光客)への配慮は、特に地方での問題の中心が言語とコミュニケーションであることから、主要4ヶ国語の併記のほか、ピクトグラム化を図る。また専用スマートフォンアプリの開発で、各種言語による案内やVRによる江戸時代の風景をバーチャル再現させる他、江戸時代の通貨をスマートフォンアプリでやりとり可能な現金を持たない外国人観光客への配慮と同時に江戸時代への追体験を可能にする。

ハンディキャップ対応

点字ブロックの整備、障がい者対応WCの整備、アプリによる聴覚情報提供など、障がい者にも優しいユニバーサルデザインなど、従来型の支援はもちろん、何より高齢者や小さな子供を持つ保護者、或いは健康な人であっても何かしら問題が起きたときに、初見の隣人であっても助けがスムーズに行えるアシストの仕組みができれば、それは従来型ではない1つ先を行くユニバーサルな支援になるのではないか。

サイクリストフレンドリー

自転車による旧街道トレースの旅は、歩く旅以上に長距離移動が可能となり、自動車交通から守られた旧街道の自転車移動は、歩行者への危険性排除を施した上で整備すべき事案である。

そのためには、修理・メンテナンスなど旧街道沿いの自転車店の協力が不可欠である。また指定されたサイクリストフレンドリーの飲食店、宿泊施設には駐輪設備などの支援を行うことで、提供者、サイクリスト双方の支援となる。また、サイクリスト用アプリ開発など、サイクリスト目線で旧街道を満喫できるIT支援は必要不可欠である。

健康増進支援

専用ウオーキングアプリやサイクリストアプリを提供し、GPSからトラッキングされた位置情報を基に歩いた距離で得られる街道ウオーキングポイントで、インセンティヴを与え、さらなる意欲や再来訪を促す。

歴史街道再生区域へのアクセス

スキップムーバー

「歩く観光」を行う江戸歴史街道再生は、現在、街道をそのまま国道など自動車道路として活用している区間も多くあり、徒歩移動が困難な未再生街道区間をスム ーズな移動で補佐する仕組みが必要になります。そこで、江戸歴史街道としての開発が困難な区域、あるいは計画中の区域に関しては、タクシーの他、自動運転車(場所によっては人力車や籠も?)を利用したスキップムーバーを使って各再生区域間のほか、鉄道駅や道の駅などの駐車場を結び、スムーズなアクセスを実現。各区域境界にある停留所のほか、車両の呼び出しなどは区域内の任意の場所からスマートフォンで可能。(全国歴史街道全てのスキップムーバーを利用できるなどの利便性に考慮した有料の場合は決済もアプリで行う)

再生イメージ

街道再生例(中山道安中杉並木)

自動車道路共用の中山道安中杉並木の事例を参考にした街道再生を例に挙げると、以下のポイントを改修することで魅力的な江戸街道の再生が可能となります。

該当区間を歴史地区に規定する。

電柱撤去と電線の地中化

歩道と車道の無段差化

歩車両路面の敷石化

歩車道の歴史地区出入口に門を設置

歴史地区出入口、及び適所に車道用ハンプを複数設け、徐行走行を促す。(該当区間は30Km/h制限)

歴史地区域内に、飲食店舗(茶屋など)、売店、宿坊などを誘致

VR再現映像などによる過去の追体験が可能なエンターテイメントを含む地区解説、ポイント、デジタルスタンプ入手が容易に可能になるのWi-Fiアクセスポイント機器の設置

一里塚アクセスポイント

イメージ

日本橋起点より1里 = 3,927m(約4Km)毎に案内標識を設置する。ここをアクセスポイントとして設置することで、ブラ旅のマーキングポストとしての視覚機能のほか、各種サービスの発信拠点としての機能を持たせる。

歴史地区内外に関わらず、全一里塚を街道上に設置する。

既存の一里塚は保全しつつ、VRエンタテイメント等のアトラクションを含むアクセスポイント機能を追加設置する。

新規の一里塚は、案内標識機能とアクセスポイント機能を一体化したものとする。

ベンチなどの休憩機能、スペースのある場所には、史料に基づき、当時の規格に準じた仕様で設置を行う。

一里塚整理とIDを持たせることを目的とした、ナンバリングを行う。

一里塚にはQRコードを掲示し、スマートフォンやタブレット端末でスキャンすることで専用アプリケーションと連動、一里塚周辺の情報のほか、VR機能を備えることで地域の歴史を体験することが可能。

おわりに

コロナ禍がひと段落し、外国人観光客にも門戸を開き再び日本観光を呼び込もうと政府や観光業界は外国人観光客誘致に積極的です。しかし、人気の観光地ではオーバーツーリズムを始めとする問題がコロナ禍前から顕在化し、近隣居住者からは悲鳴も聞こえます。

かつてドイツ観光局が行ったロマンチック街道や古城街道など、歴史的な中世世界を体感できる歴史的価値のある小さな街を巡る流動型観光ルートの開発は成功をおさめ、今なおドイツ観光では外国人に人気のルートとなっています。

日本の観光は、ドイツの街道のような「道」=「線」ではなく、例えば京都や奈良、鎌倉など一箇所に滞在する「点」である事が多いです。

江戸歴史街道再生は、そうした有名観光地のオーバーツリズム回避も期待でき、歴史はそうした古都に限らず、古から人々が移動した痕跡にこそある事が「歩く」ことで体感的に再発見できるのは、インバウンド需要だけでなく、国内旅行者にとっても古くて新しい観光開発の要となるのではないか。江戸時代に整備された五街道を始め、そこに繋がる古道も含めて網羅的に新たな(観光)視点でネットワークとして整備する意味は大きいと考えられます。「道」というインフラのベースがある程度揃っているこのプロジェクトは、「歩く」ことをベースに、「サイクリスト」「ムーバー」「公共交通」など、自動車以外の移動手段を整備することと、最新DXを活用することで様々な可能性を拡げ、地方活性化、本来あるべき中央集権ではない日本の再考をも促すきっかけになるのではないだろうかと考えます。「観光」という表面的な看板を持ちつつも、日本古来の文化の継承、健康寿命の長期化、余暇の新しい使い方、様々な発見や体験が可能になる大きなポテンシャルを導き出すプロジェクトとして大きく華開く可能性に期待ができます。

*このプロジェクト案はまだ未熟で途中ですが、敢えてアップしました。今後これについては逐次アップデートを重ねてゆく予定です。

Copyright 2023 inoue design All rights reserved.

"本記事の内容およびデザインは私(inoue design)によって創作されたものであり、知的所有権は私に帰属します。無断での複製、改変、または商業目的での使用は固く禁じます。違反行為には法的な措置を取る場合があります。"

inoue design | Akira Inoue

Contact: akira.inouedesign@gmail.com

[EDIT: 2023. 10. 2]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?