能登・災害ボランティア備忘録(2024年5月GW) 2次被害を防ぐために

こんにちは。GW期間中に能登へ災害ボランティアに行ってきました。ボランティアに行こうか考えている方の参考になるように振り返りをまとめます。ちなみに僕は2011年の東日本大震災時に長期ボランティアとして、地域清掃活動、炊き出し、物資仕分け、新規ボランティア受け入れ、仮設住宅向け支援活動などを行っていたので、今回はその経験も踏まえた振り返りになっています。

訪問期間 2024年4月29日〜5月5日

活動地域 七尾〜輪島エリア

石川県の馳浩知事は、震災直後の2024年1月時点では「ボランティアは控えてほしい」旨の発言をされましたが、状況の変化により現在ではボランティアを受け入れる体制づくりを進められています。

参照 NHK NEWS WEB『大型連休に被災地で活動したボランティア 延べ1万人超 石川』

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240508/k10014443681000.html

ボランティア参加の仕方

僕は複数のNPO・NGOに連絡を取り、活動に参加させてもらいました。行政の募集は満員になっていても民間では随時募集していることもあるので、いくつか調べてみるのがおすすめです。

石川県羽咋市に住んでいる友人で「ecoばかクリエイション」主宰するモーリーがボランティアハウスを開放しており、随時全国から集まったボランティアが滞在しています。僕も今回初めにこちらにお邪魔し、他の滞在者らと一緒に車で30分ほどかけてボランティア団体の活動に参加しました。

ボランティア活動の種類

ひとえに災害ボランティアと言っても、様々な活動があります。

・街の清掃活動(倒壊した建物の瓦や塀、壁材、ガラス、木材、家具等の回収・軽トラで集積場までの運搬)

・集積場に持ち込まれた災害ごみの仕分け

・ボランティアや住民向けの調理・炊き出し

・全国から届く物資の仕分け

・新規ボランティアへの指導(長期ボランティア)

・住民へのニーズ調査(長期ボランティア)

・行政や他団体との打ち合わせ(長期ボランティア)

調理や炊き出し、運転、仕分け作業など、体力が必要ない活動も多く、実際女性や高齢者のボランティアも多く参加されていました。男女比は8:2のところもあれば6:4のところもあり、年代も団体によって違いがありました。

持ち物

以下、僕が東日本大震災と今回の能登の経験から必要だと思う基本的な持ち物です。

屋外清掃活動用の長袖・長ズボン(できればホームセンターにある防水ヤッケ上下)

着替え

タオル

防塵マスク

ゴム手袋

皮手袋

安全長靴(先端が鉄板で覆われたもの)

安全中敷き

ゴーグル

ヘルメット(ボランティア団体では借りられるところが多い)

エプロン(炊き出し用)

寝袋

洗面用具(お風呂やシャワーがない地域の場合、身体拭きシートがあると重宝します)

ボランティア保険加入証明書

活動日数分の食料

モバイルバッテリー

屋外作業の格好は、ボランティア団体によってはあまり厳しくチェックされないところもあるのですが、被災地では「自分の身は自分で守ること」が重要です。そのため、被災地に向かう前に団体の活動内容や現地情報を確認し、しっかりとした準備をしていくことがとても大事です。後述しますが、例えば団体によっては「倒壊の恐れあり」と調査結果の出た建物内での活動は控えるところもあれば、行うところもあるように、団体によって活動範囲や内容、特徴が異なります。事前調査をし、自分に合った団体を見つけることがまずは大切だと思います。

今回参加した団体の中には、太字の「防塵マスク、ゴム手袋、皮手袋、安全長靴、安全中敷き」が必須でないところもあったのですが、私は経験上以下の理由から必ず必要だと思います。

防塵マスク・・壁材や天井材の解体・運搬時のアスベスト対策

ゴム手袋・・・薬品・汚水など液体物防止

皮手袋・・・・ガラス片などによる裂傷防止(*ゴム手袋ではガラスによる裂傷は防げません)

安全長靴(先端が鉄板で覆われたもの)・・建材落下時など、重たいものに足が潰されないために

安全中敷き・・釘による踏み抜き防止

東北で僕が参加していた団体では上記5点は必須で、ゴム手袋と皮手袋は併用することが義務づけられていました。今回能登では、コンビニで購入した軽作業用グローブや軍手で屋外の清掃・運搬作業をされている方がたくさん見受けられましたが、正直とても危険だと思いました。全国の協議会から派遣された方々や行政管轄のボランティアでもゴム手袋や皮手袋をせずに簡易グローブで災害ごみの仕分けをしている方が多く、着用が徹底されていない様子でした。現地で必要とわかってから調達することは難しいので、事前に購入していくことがおすすめです。

また今回現地で「アスベスト」について話題にあがることはありませんでした。建築家の友人の話では、今回倒壊した多くの建物の壁材などにアスベストは使用されており、取り扱う上で防塵マスクは必須とのことでした。2次被害防止には怪我だけでなく、アスベストによる健康被害対策も徹底される必要があるでしょう。

東日本大震災時にはコンビニもスーパーもガソリンスタンドも津波で流されてしまっていたため、限られた食材を被災者に回すために、ボランティアは活動日数分の食料を持っていっていました。能登では七尾〜輪島ではスーパーやコンビニ、ガソリンスタンドは営業していたため食料の調達に困ることはありませんでしたが、それでも有事を考え最低限の食料は持参した方が良いと思います。

これから徐々に暖かくなってくる時期とはいえ朝晩冷え込むと寝られずに体調を崩すこともあるため、暖かい防寒着や寝袋も必需品だと思います。(GWでも朝晩10℃を下回る日もありましたし、日中25℃を超える日もありました。)ボランティアの滞在拠点は、廃校からキャンプ場でのテント泊、モーリーのように現地の方がご厚意で提供くださっている場所まで様々です。ただしいずれも快適な冷暖房が整っているわけではありません。ボランティア活動は想像以上に心身ともに疲労しますので、しっかり体力回復してケガや事故を防ぐためにもきちんと眠れることは重要だと思います。個人的には夏前の今の時期がボランティアが気候的にもっとも活動しやすい時期だと思います。

寝袋やマットレスなどすべて揃えて持っていくことはなかなか大変なので、あらかじめ参加するボランティア団体に借りられるものを確認するのも良いと思います。ヘルメットは貸してもらえるところが多いです。

現地で活動して感じた 「2次災害のリスク」

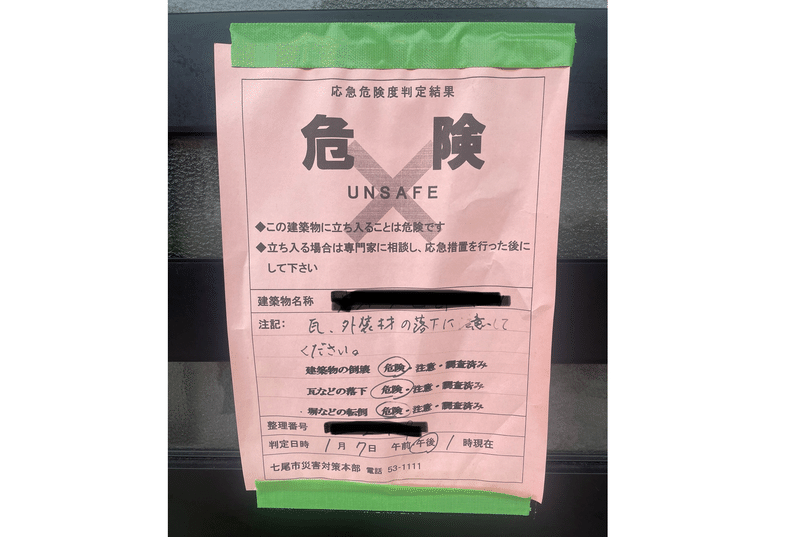

「今地震が起きたら」と考えると、ボランティア自身が災害に巻き込まれてしまう「2次被害」のリスクが非常に大きいと感じました。僕が参加したいくつかの団体では多くのボランティアが「倒壊の危険あり」と調査結果が出た赤紙が貼ってある住宅内部で、家財道具の運び出しや解体作業に従事していました。木造の柱が折れ曲がり床は抜け、土壁が崩れたいつ崩れてもおかしくない建物です。

実際に震災から4ヶ月後の5月に倒壊した建物の様子です。https://www.instagram.com/reel/C6WPeu6plVz/?igsh=MThlZWI4c3RxaXl0cw==

いくら避難経路を意識していても、屋内作業中に強い地震がきたら逃げる間もなく倒壊に巻き込まれる危険性が高いと思います。こうした「倒壊の危険あり」の建物内で作業するかどうかは、団体の活動方針に寄ってきます。(東日本大震災時に参加していた団体では、こうした建物内での作業依頼は引き受けていませんでした。)

私の個人的な印象では、ボランティアに作業を依頼される住民にも混乱されている方が多くいらっしゃいます。僕たちが家財道具の運び出しや室内の整理整頓を終えた後に、住民の方がぽろっと「もうこの家には住まないけど、なんとなく綺麗にしておきたくてね」と話されたこともありました。

また、住民の方に依頼を受けて家財道具処分のために運び出しを行っていたら、息子さんが帰ってこられて反対されたこともありました。

個人的には、いつ倒壊してもおかしくない建物内にボランティアが入り、命を懸けて家財道具運び出しなどの不要不急ではない作業に従事する必要があつのかは疑問です。

正解はないと思いますが、一人ひとりが現場で判断する力と、その場の雰囲気に流されずに時に断る勇気が大切だと思います。僕が参加させていただいたボランティア団体の方々は参加者を含めて善意で活動されている素敵な方々ばかりで、気が進まない活動は断りやすい雰囲気を出されていました。

仮設住宅への支援について

徐々に仮設住宅への入居が進められており、今後ボランティアには仮設住宅への支援も求められてくると思われます。

東日本大震災時の経験を参考にすると、仮設住宅向けには下記のような活動が求められていました。

・仮設住宅向けの生活物資の仕分けと搬入

・住民へのニーズ調査

・炊き出し

・買いものが困難な方へ調達代行

・「仮設住宅新聞」などを自作し、定期的に情報を届けること

・仮設住宅の方々が外に出て楽しめるようなイベント開催

東日本大震災時には仮設住宅での生活を始めてからは、外出の用事がなく孤立しがちになるという問題が起こっていました。仮設住宅は市内に設けられることもあれば、中心部から車で30分かかるような場所に建てられることもあります。

以下、今回私がお話しさせていただいた住民のお話です。

・避難所では同級生らと過ごしていて、今度住み始める仮設住宅でも一緒に住めることになり安堵。地域によっては仮設住宅がランダムで割り当てられ、見ず知らずの人たちと暮らし始めるところも

・仮設住宅が一世帯に一部屋割り当てられる地域では2人暮らしでも4人暮らしでも一部屋なので、どんなに親しい人とでも長期間の生活はしんどい。また一世帯一部屋のため、仲が悪い家族では仮設住宅と車中泊に分かれて生活されている方も

・60戸の仮設住宅入居募集に120件の応募が集まった地域もあるそう

・仮設住宅に入居後、「外出の用事も居場所もない」と感じていた。以前コーヒーの出店があった際には野外喫茶みたいになり、皆楽しそうだった

・壁が薄いため隣人トラブルはよく聞く。また断熱性が乏しいため、これから夏の暑さや冬の寒さが不安

「みなし仮設住宅」も展開されるそうです。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/chintaigata.html

「みなし仮設住宅」とは

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E4%BB%AE%E8%A8%AD

おわりに

今後しばらくの間は建物の解体・災害廃棄物の撤去作業、そして避難所と仮設住宅に暮らす避難者の支援が特に焦点になってくると思います。このうち建物の解体・災害廃棄物の撤去作業を安全かつ着実に進めるためには、国・地方自治体・請負業者・自衛隊・住民・ボランティアのうち、誰がどこまでの範囲の活動を担い、どのようなスケジュールで進めていくかを決めていく必要があると思います。

今後日本のどこかでまた同規模の復興計画が必要になる事態は必ず発生します。その際に今回の対応策やフレームワークが生かせるように、経験やノウハウを蓄積させ将来に向けて体系化することが大切だと思います。

現在の能登で人手が必要とされていることは間違いないので、持ちものと心構えの双方をしっかりと準備した上で、少しでも関心がある方には現地の復興活動に参加していただけたらと思います。

こちらのnoteがこれから参加するボランティアの2次被害を防ぎ、少しでも安全に活動する役に立ちましたら幸いです。能登の暮らしと産業が一日も早く改善していきますように。

安居昭博