“The future of school education.”

✅この記事は大学4年間を経て僕が感じた未来への予見と仮説である。

自己紹介:僕は大学4回生で現在”教員免許取得”にむけて頑張っている。教職課程も終わりに差し掛かり、来年から教師になる予定の僕が感じている違和感とこれからの学校教育について書きたいと思い、noteに残したいと思う。

(ここでは子供の課題というよりも、仕組みによる課題を重点的に挙げる。)

結論から述べるが、

これからの教育に必要になってくるのは

✅公教育、私教育、企業が相互に関連しあって

未来の担い手のために

教育業界を変革していく姿勢である。

では、

■なぜ変革する必要があるのか?

■どんな問題点を抱えているのか?

■具体的にどうしていくべきなのか?

を述べていきたい。

問題点①:教員採用の倍率

今の教育業界の問題点一つ目は

教員採用の倍率である。

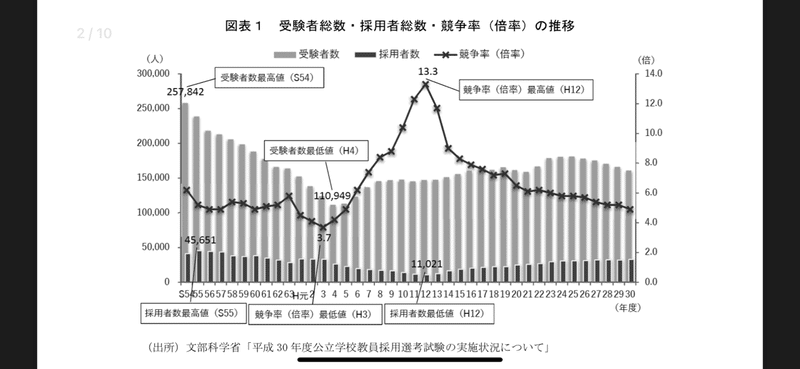

この引用元のデータによると

公立学校の教員採用試験の倍率は平成12年

(2000年)を境に低迷している。

特に僕が懸念をしているのは

「公立小学校」でこのデータによれば

7年連続で低下している。

「小学校の先生」といえば、

「なくなる職業ランキング」にも入っていない

安定的な仕事である。

それにも関わらず

小学校の倍率は低迷期を辿っており、

今年の小学校の教員倍率は2.8倍と

昨年に比べ、

“7割以上”の県市で最終選考倍率が下がった。

これは課題だ。

倍率が下がっているということは

学生があまり先生という職業に対して

魅力的だと思っていないということ。

若い人がいきたい!と思わない仕組みは

持続可能性において

かなりやばいということの現れだと思う。

では、

次に大学生である

僕の肌感覚で味わった体験を紹介しよう。

問題点②:動けば動くほど

”教員”ではないという同級生

僕は教育に関心がとてもある。

どうやったら魅力的な教育ができるのか?を

考える事が好きだし、

どうせ未来を迎えるなら、

おもしろい未来であって欲しいと思っている。

そんなことを考えて、口に出し

行動していると

同じく教育を志した同志のような存在に

出会う事がある。

いろいろな形で出会う事があるが、

みんな何らかの形で

思っていることや、感じていることを

行動に移し、

いろいろな実践行なっている。

そんな多様な人たちでも

ほとんどの人たちに共通する事がある。

それは

「先生になるのではなく、

今の教育システムを“変えたい”と

強く思っているところだ。」

その人たちも元々は教師を目指していて

教職課程をとっていたという人たちばかりだ。

しかし、

教師を目指している途中で感じた教育に対する違和感により、その違和感を変える立場になりたい!と

民間企業なり、起業なりをして

先生にはならないという人が多いように感じる。

この選択自体は僕は応援したい。

今の教育的な課題について

当事者意識を持ち、

自分から変えていくんだと

勇気を持って行動するのは

誰にでもできることではない。

ただ、

そこまで教育に強い熱意を持っている人が

「教師にならない」選択をとってしまう

仕組み自体が課題なのである。

僕は公教育、私教育などにこだわりはないが

やはり、今の教育の現状は

公教育に多くを委ねているのが実情である。

そんな公教育にのしかかった重み(負担)が

学生に魅力を失わせているのだったのならば

それは改善しなくてはいけないのである。

では次に

公教育の教員の過剰労働について考えていきたい。

問題点③:教員の過剰労働

「教員の過剰労働」は

僕が述べるまでもないだろうと思うが

このnoteでは

教育の課題を追求しながら、

どのような未来を迎えたらいいのか?を

考える“きっかけ”になればいいと思って

作成しているので、

この課題は強く意識して欲しいと思う。

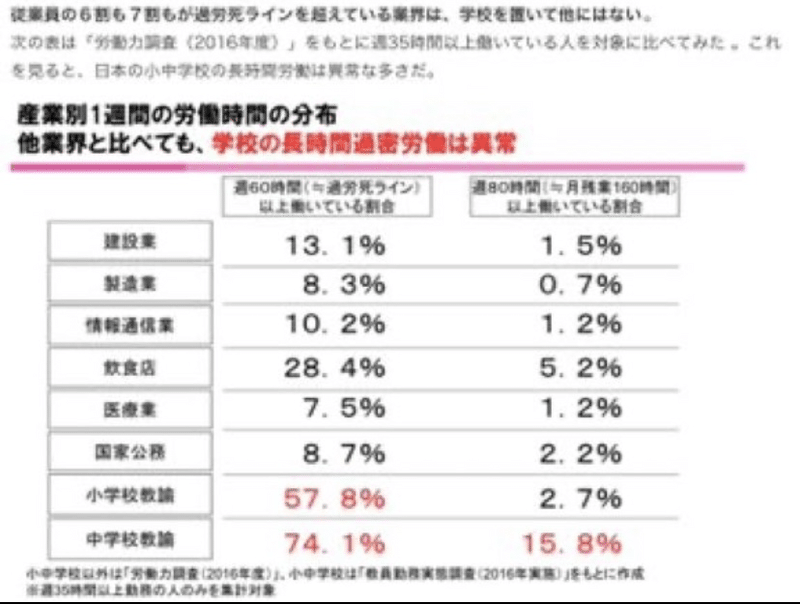

教員の過剰労働については

あらゆるメディア、SNSで取り上げられている。

その中でも特に

課題意識を持ったデータ(グラフ)はこれだ。

このデータによると

週60時間以上働いている人の

教員の割合がどれだけ高いかがわかると思う

■小学校教員:57.8%

■中学校教員:74.1%

このデータの恐ろしいところは

この数字が新任教師だけではなく

ベテラン教師の残業時間も含まれているという

点だ。

参考までに捉えて欲しいのだが

僕の知り合いに今年の新任教師の方がいる。

その方によると6月や7月などの残業時間が

月90時間を超えていたそうだ。

これはもはや、驚異的な数字だと捉えていて

コロナの影響もあってか、

今年の先生は特に大変だったと思う。

今年のTwitterのトレンドには

#先生死ぬかも が流行るなど

日頃吐き出せないことをSNSで訴えている人もいた。

これはもはや社会問題の一つである。

この教員の過剰労働に関して

SNSで強く呼びかけている人もいるので

この場でシェアしておく。

斎藤ひでみさん

教員の過剰労働はコロナによるもの

だけではないと僕は考える。

次の章では

教員のやることの増加と減らす勇気の

必要性について

考えていきたいと思う。

問題点④:やることの増加(教科)

減らす勇気

教員の過剰労働には様々な要因がある。

「部活動」や「校務文章」など

教員がどうしてしなくてはいけないのか?

のオンパレードだ。

しかし

何かを減らすためには

何かの犠牲を伴わないといけない。

僕はこの原理を

何かを増やす時にも

考えるべきだと思う。

今の教育現場では

ICT教育やプログラミング授業、英語教科化など

多くの「こうしたらいいんじゃないか?」が

叫ばれている。

僕自身も

大学2、3回生の時にICT教育信者になり、

ICTが教育を大きく変革してくれるという思いから

論文を漁ったり、実際に論文を書いたり

していた。

そのことは今も強く信じてはいるが

ある事実をきっかけに

僕は驚愕した。

それは

ICTを取り入れた学校での

ICT機器の使用割合である。

このデータによるとICT機器を活用している人の

満足度は高いにも関わらず、

使用している人が少ないことを示している。

僕は最初、

こういったデータを見た時に

先生はまだICT機器の可能性に気付いていないだと

思っていた。

しかし、それは間違いで

先生方はICTがすごいのはわかっているが

「扱えない」や「扱う時間がない」と

感じている人が多いようだった。

この時僕は強い課題意識を抱いた。

何かを増やそうとすると

何かを減らす勇気を持つ事が大切なんだと。

いま教育界では

プログラミング思考力を育ませよう!や

グローバル人材育成のため「英語」を

教科化しよう!といった働きがある。

それは今の子供達にとっては

社会に出た時に役に立つのかもしれない。

しかし

増やしたのなら、何かを減らすべきだ。

今の時代にあったものを増やすのなら

何か今の時代に少しあってない”学び”を減らす議論がされるべきではないかと思う。

先生方に今一番必要なのは

実は「余白」なのである。

僕はこのnoteをきっかけに

教育や他の業界なども「余白」について

語られることを切に願っている。

残った問題提言の章も後2つだ。

次の章では

社会と学校の価値基準がズレてきていることを

指摘する。

指摘することばかりなのだが

このnoteをきっかけに建設的な議論ができれば

と思う。

問題点⑤:社会と学校の価値基準の差異

(求めている像のズレ)

僕がこの章で言いたいことは

社会で今求められている人物像と

学校が丹精込めて育て上げている人物像との

”ズレ”がひどくなってきているということだ。

どういうことか?

説明していきたいと思う。

僕は今年、就活生だった。

就活をしていると

企業が求めている人物像であったり

就職する際にどんな経験や考え方が

”必要”になってくるのかがわかってくる。

この世の大半は”ビジネス”で動いているので

就活をするということは

社会が求めているものを

知ることであるといっても過言ではない。

そこで感じたことは

学歴主義は崩壊しつつあるということだ。

もちろん

東大や京大、早稲田や慶應などの有名学校は

これからもパワーネームとして扱われるのかも

しれない。

しかし

その他の大学は”他大学”として扱われ

「大学で何をしてきたのか?」

つまり

”経験”が問われ出してきたのだ。

あなたはどんな活動をしてきて

その活動でどんなことを学んで

どのように未来につなげていきたいのか?

を上手に答えた人は

ポテンシャル採用(新卒採用)される。

新卒採用以外の

転職活動の場でも

どんなことを考えて、どんなことをやってきたの?

が問われることがほとんどだ。

それにも関わらず

学校で教えていることは相変わらず

「インプット主義」が先行していて、

どのようなアウトプットに繋げたらいいのか?

などは

2の次になっている印象がある。

世界を席巻している

”Google”も学歴採用から

「どんな経験をしてきたか?」や

「どんな技術を持っているか」、

「どのように思考するか?」などを

重要視している。

学歴よりも経験が重要視される社会で

僕たちは「どのような教育をしていくのか?」

一緒に考えれたらと思う。

僕たちはどんな教育をしていくか?

を考えるのと同時に、

どんな教育者を育てる事が大事か?

という議論は必要不可欠だと思う。

最後の章では

僕が教職課程を4年間受けてきた中での

違和感を共有できればと思う。

問題点⑥:教職課程の意義

僕は教職課程を4年間受けてきたのだが

どんな勉強をしたのかというと

”教師になるための勉強”だ。

もちろん

これはすべての大学に当てはまることではない。

ではないが、

ほとんどの教職課程が教えているのは

今の教育システム上を前提とした

”教師のなり方”である。

ほとんどの人が

教育システムに疑問を抱かないまま

教育実習にいき、

「あれ、思っていたのと違うぞ」

と感じるか、

「思ったより、楽しい!」

と感じるかで

”教師”になるか”就職”するかを決める。

こうして僕の教職仲間の半分以上は

就職する道を決めた。

この事実が本当に悲しいのである。

教師という職業は

人を信じ、人の可能性を最大化できる

最高の職業だ。

だからこそ

同期が多く”違う道”へ進んでしまう

今の教育システムを

「変えたい!」と強く思うのである。

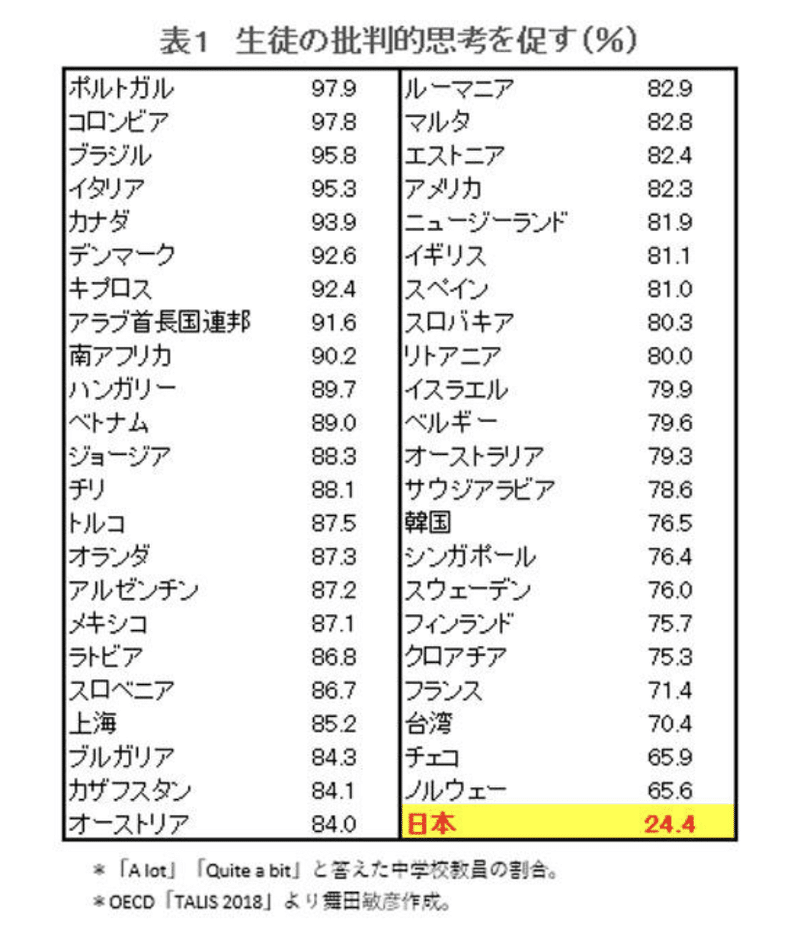

最近見た記事で”どきっ”とする記事を発見した。

”批判的思考が低い日本の教師に、批判的思考を育む授業はできない”

タイトルが強烈なだけに

僕は読むか読もうか迷ったが、

自分ごととして

読むことに決めた。

この記事によると

日本全体の”批判的思考力”(前提を疑う力)が著しく低く、教員養成の過程に”原因”があるの

ではないか?

という記事である。

「そんなことはないだろう」

と思う人も一度は読んで欲しい。

「そんなことはあるのだ」と理解するだろう。

僕はこの記事を

自分が言われているかのように読み

強く課題意識を持った。

そもそも

教員育成の段階から”教育”を見直す事が必要に

なっているのである。

The future of school education.

この文章では

”6つの教育課題”について触れたが

探すと、

もっとたくさんの課題が複雑に絡まりながら

いまの教育システムを構築している。

それらは一見

複雑で、大きくてとても一人では

手に負えない課題のように感じるだろう。

だがそれらの課題は

もはや公教育に生きる人たちだけのものではない。

これからの”未来”を考える責任は

この社会に生きるすべての人たちにある。

だからこそ

公教育、私教育、企業、学生、保護者

関係なく

一人の日本に生きる”市民”として

みなで”議論”しよう!

これからの教育

「The future of school education.」

を一緒に作り上げて行こう。

未来はいつも

考え、議論し、行動してこそ

創られる。

一緒におもしろい未来を、迎えに行こう。

追記

このnoteを見てくれたみなさん

こんな長い文章を読んでいただいてありがとうございます。

僕は今、

ただの大学生をしていますが

これからの教育を担う人へと

絶対に成長してみせます。

僕はこれからもみなさんと

行動を共に

議論し合える仲でいきたいと思いますので

Twitterの方で絡んでいただけたらと思います。

この投稿を見た!という方は

率先してフォローさせていただきます。

一緒に面白い未来を創り上げましょう。

AKeeeeN.

(5035文字)

参考記事

もし、記事を読んでみて笑ったり、感動していただいたり、心が動いたりしてくれたのならそれ以上の喜びはありません。心からの“感謝”をあなたに、ありがとう。