【小考察】世界初のタイムマシン小説「アナクロノぺテ」から考えるパルデアの物語

ご注意:エンリケ・ガスパール氏の小説「アナクロノペテ」、H.G.ウェルズ氏の「タイム・マシン」のネタバレを多く含みます。

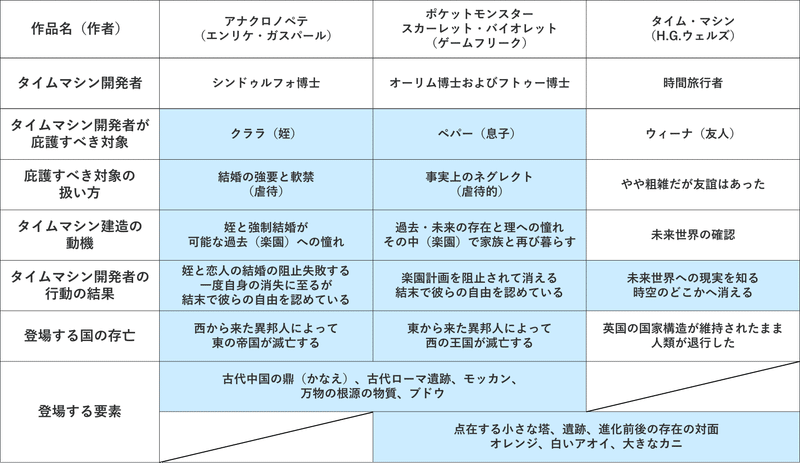

「スペイン発で世界初」と「最も有名」な2つのタイムマシン小説

一般的に時間旅行モノの小説の古典と言えば、1895年に発表されたH.G.ウェルズの「タイム・マシン」であるが、実はそれより前の1887年にスペインの外交官であったエンリケ・ガスパールという人物によって書かれた「アナクロノペテ」と題された時間旅行を扱った今でいうSF小説が存在している。タイムマシンを描いた小説としては世界初であるとされる。日本ではマイナーと言ってよいが、唯一2021年にカスガ氏による抄訳がネット配信で発売されており、本稿は原典と併せてこちらを参考にさせて頂いている。

何故「アナクロノペテ」とパルデアの物語との比較を試みるかと言うと、パルデアのモデルとなったスペイン人による過去への時間旅行の物語というなかなかお目にかかれない設定の物語が、まさにスカーレットバージョンのそれだからである。

その物語の舞台には前漢末期の中国、古代ローマがあり、安直の誹りは覚悟の上だがポケットモンスタースカーレット・バイオレットにおけるパルデア、カロス、古代中国のモチーフを含む四災、古代ローマのような遺跡が残る世界観と「なんか似てるっぽい」のである。

そして、最初に挙げたウェルズの小説「タイム・マシン」は世界で最も有名なタイムスリップモノであると言ってよく、思いつくところではオーリム博士およびフトゥー博士のタイムマシンに備えられていた回転機構は映画版のそれに似ており「参考にしていないはずがないのでは?」という印象を持っていた。そしてこれまた安直な動機からこの作品も参考として、パルデアの物語で語られない背景を考える一助とできたらよいと思う。

また、比較に用いるパルデアのオーリム博士およびフトゥー博士のタイムマシンについての考察は、パルデアの歴史⑤あたりを参照して頂きたい。

過去へ向かう「アナクロノペテ」

タイムマシンの開発者

ドン・シンドゥルフォ・ガルシア博士という人物である。レコンキスタの根拠地としてスペインのキリスト教徒にとっては伝統あるアラゴン出身ではあるが、博士自身の家系は別に由緒正しいものではなく、名前の響きはスペイン人的にはやや面白く聞こえる方であるらしい。資産家で非常に優秀な科学者の設定ではあるが、描かれ方としては決してハンサムではない男性で、モテない壮年の「オタク」といったところである。やや見栄っ張りで自信家であるが、自分の思い通りにならないと居ても立ってもいられない頑固なところがあり、その性格が物語を滅茶苦茶にしていく。ただ一人の友人もオタク的な考古学者である。

動機

「何としてでも自分の姪と結婚したい」からである。モテない博士ではあったが、10年ほど前に幸運にも銀行家の娘と結婚していた。音楽の才能がなく、寡黙で多少癇癪持ちの妻ではあったが、気が合っていたのは確かなようで、幸せな期間であったようである。しかし、妻は若くして海水浴中に事故で亡くなってしまう。普通はここで最愛の妻と再会したいからタイムマシンを作る動機となるのが定石だが、シンドゥルフォ博士はそうはならなかった。

どういうことかと言うと、妻を亡くした失意の博士に追い討ちをかけるように続けて妹も亡くなってしまうのだが、その際に妹の遺言により妹の娘のクララとその使用人を扶養することになる。しかし、あろうことか博士はしばらく暮らすうちにクララへの執着を強めていき、プロポーズまでしてしまう。だがクララにとっての博士は伯父さん以上の存在ではなく、同年代の若きイケメンの軍人の恋人がいたため、当然断ることになる。そして博士は、一度は妻を持った分別ある50代の大人らしく、身を引く…のではなく、クララがまだ未成年であることを理由に扶養者として軟禁状態に置く。すっげえキモいな!

だが軟禁したところでクララが振り向くはずがなかった。恋人が一度は助けに来るが、兄である博士を信頼して彼女を託した母の遺言を守るため、彼女は成人するまで耐え抜くことを選ぶ。少々融通が効かないと言えるが父母を敬うカトリックの教えとしては立派な立ち振る舞いとして描かれる。

そして一方の博士はそんな彼女の矜持をいいことに、いつしか「扶養してる子女を好き勝手できる法律のあった過去の伝統社会、最高だよな…(意訳)」という過去への憧憬としては最悪を極める部類の感情を抱き始めていた。そしてある日クララと共に扶養している彼女の使用人から無理な求婚をしたことへの非難を受け、詰られる。博士は使用人へ殺意を抱き、ナイフで刺し殺そうとする(何でお前がそこでキレるんだよ)のだが、その瞬間にタイムマシンの理論の着想を得ることになり、物語はあらぬ方向へ転がり始めていく。

そこからの博士は純粋なる殺意とリビドーをアウフヘーベンさせて凄まじい科学的真理への探究力に換え、爆速で時空理論とタイムマシンを完成させる。全ては「姪と強制的に結婚できる法律がある時代に彼女を連れていく」ためである。すっげえキモいな!ちなみに対外的には「世界の根源を見に行く」と嘯いており、一応のところ恥の方はわからないが外聞は持ち合わせているらしい。

時空理論とタイムマシンの仕様

つまるところ「時間とは大気である」という結論が彼の時空理論の根幹である。何を言ってるのか一見分からないし、実際のところよく分からない部分が多い。当時の科学水準かつ物理学者ではない劇作家としての著者によるものなので、劇中で博士が時空理論を開陳する講演シーンを真面目に読んでいると頭がおかしくなりそうになることは否めない。だが、著者の何とかして科学的考証を与えようとしている気合が感じられる。次に示すのは博士の説明の不明瞭な点を補完しつつ注釈をつけ再構成したものであり、まず前提となる世界観の説明である。

「大気」とは窒素が80%、酸素が20%と、少量の水蒸気と二酸化炭素で構成されている気体である。単なる窒素と酸素の混合物である「空気」のことではない。

(空気の成分の説明をしたかと思えばそれは空気ではないと言うのでいきなり混乱するが、恐らく著者の中でまず原子や分子の仕組みや差が曖昧なのだと思われる。つまり、「空気」は酸素のガスと窒素ガスの適当な混合ガスだが、それとは別に酸素原子と窒素原子と水分子と二酸化炭素分子が結合した「大気」というひとつの物質があるという意味のようだ。)最初に「光あれ」の神の言葉によって太陽が造られた。次に神は原始地球を作り宇宙に投げ入れた。地球は太陽の引力で浮いていたが、静止していた。

(読み手も著者も19世紀のクリスチャンであるのでまずはこうなる。そして「引力」とはそういうものではないが、基本的な重力の理論もまだ整っていない時代であるので仕方がないと言える。)太陽側を向いていた方の地球の表面は次第に熱されて莫大な蒸気が発生し、その諸々の反動で自転と公転を始め、昼夜が生まれた。つまり時間が生まれた。

(仮に蒸気によって天体が大きく推進するとしても、この説明の状況下であれば公転の運動とはならず太陽から遠ざかる方向に進みそうなので辻褄が合わない。恐らく我々の知る太陽と地球の関係性の捉え方とは何かが異なるのだと思われる。また、ここでは補完してまとめたが、恐らく自転と公転の差の理解も曖昧である。)地球の表面から噴出し続ける蒸気は大気の上層に昇り、石に変質して原始地球に降り注ぎ、山岳や平野などの地形となった。続いて、大気から金属や他の諸々の物質が生じた。

(今更ながらの前提として、博士の中で煙が出ていればそれは何であれ「蒸気」ということになっている。例えばかまどで炊事をする際に出る煤は煮ているスープから出た水の蒸気が大気の作用で固化したもので、いずれ石になるといった認識であるため、あまり深く考えなくてよいと思われる。要するに、この世界の大気には蒸気を変質させて様々な元素に換える性質があるということだ。)その後も地球の表面から立ち上り続ける蒸気は大気の中で次々に変質して様々な元素となった。神はその元素から動植物の素を造り、そして神の時間にして六日目の天地創造の仕上げに粘土から人間を造った。

(現代で言えば超新星爆発による元素の生成の源を大気に求め、デオキシリボ核酸の生成を神の御業としているということになり、聖書の天地創造に沿って締める。著者が本当にそう信じていたのか、リアリストの劇作家としてこの方が当時のキリスト教徒の客にウケると思ったのかは謎である。)

以上のように、まずは聖書風の世界の成り立ちに「大気」がどう関わったかを説明している。大気は地球にあって「蒸気」から様々な元素を生じるものなのである。まあちょっと「テラスタル」と「ポケモン」の関係性に似ていなくはない。次はそんな世界でどのように時間旅行をするのかであるが、こちらも一見ブッ飛んでいる次の時空の理論による。

地球上の万物は「大気」が変質して降り積もったものである。そしてそれは地球の回転によって西から東へ巻き付いていく。

(この世界ではそういうことである。万物→大気 故に 万物=大気)静止したものには時間がないと言えるので、運動とは時間である。

(この世界ではそういうことである。運動=時間)地球上で大気から万物が造られ動く一連の運動の総和が時間である。

(万物は大気なしに生じ運動しない かつ 地球上の運動とは全て大気によるものである 故に 「大気=万物=運動=時間」つまり「大気とは時間である」と結論したいように読める。)つまり大気とは過去の運動である時間の積み重なりであり、これを削り取ることで、過去の時間に辿り着ける。

(この大気を削り取るという発想は、前述の使用人を殺そうとした際にナイフを見て思いついたものである。四次元の概念がないまま、時間という連続した概念を三次元の重なる層として説明しようとした気配がある。ここでかなり苦労して言語化しようとしている「空気ではなく時間である大気」という何とも言えない存在を今風に「時間の量子」などと置き換えるとややすっきりする。発想としては実はそんなに突飛なものでもないかもしれない。)よって、新しい大気の生成物が生じるよりも速く、現在の大気を破壊することで以前の大気状態つまり過去の時間に戻れる。具体的には、大気=時間は地球の自転運動によって西から東周りに積もっていくので、タイムマシンはその速度よりも速く東から西へ飛びながら大気を破壊していけば、過去に戻れるのである。

以上のように博士のタイムマシンは大気を破壊することで過去へ旅行するのである。初代のゴジラも退治できそうである。一応再確認するが、この世界においては大気とは呼吸に用いる空気のことではないので、大気を破壊されても人々は窒息しない。

そして、「大気=時間」を除去しつつ過去に戻るので当然船内のそれも破壊されており、乗客の年齢も船の過去への進行に伴って過去に戻ってしまう。これを防ぐために博士は、「ガルシア電流」という自分の名前を付けた特殊な電流を開発した。この電流を人体に流すと、大気による時間進行作用を受けなくなるのである。

ここでいう時間の進行作用とは、因果から切り離されるといったイメージであり、例えば殴られても痛くも痒くもない。殴られるという原因から怪我をするという結果に結びつかない。同じように大気の作用という原因の結果として歳をとっているこの世界の人々はこの特殊な電流によって歳を取らなくなる。そして時間を巻き戻すと言う事態に遭遇しても若返らなくなるのである。不老不死ということである。なおその特殊な電流の何が特殊なのかは一切語られない。そして博士のタイムマシンである「アナクロノペテ」の仕様をまとめると次の通りである。

推進力は電気力の反動で、最高速度は地球を1秒で4周である。

→ 電気の速さで動くと言いたいのだと思われ、つまり光速のことを言いたいのだろう。実際の光速は1秒で地球を約7周半だが、当時の資料を参照した故ではないか。後のアインシュタインの相対性理論から言えばこの性能だけで限定的に過去への旅行ができるが、著者ガスパール氏はそういうことを言いたいのではないと思われる。だが恐らく意図せずにそれっぽくなっているのは面白い。十数人が生活できる程度の大きさと設備がある。

長方形の船体の四方に大気を破壊する装置が装備されている。

搭載されたガルシア電流の発生装置を用いることで乗客は不必要な若返り現象から保護される。

追い詰められた際の博士の人格があまりに情けないので見落とされがちだが、個人的にこのガスパール氏の作品を好ましく思うのは、世界初とされる試みにしては辻褄を合わせられるように科学的な設定を結構ちゃんと練ろうとしているところである。

行動と結果

博士のアナクロノペテ建造は前述の個人的願望が発端だが、出発前に自身の導き出した時空理論を発表しに隣国フランスの花の都パリで講演を開く(この後で過去に飛ぶ予定であるため、クララと使用人も同行させている)。そしてあの詐欺師スレスレの長話をした後で、過去に旅立つ。おおまかな旅程は次の通りである。

パリを出発→1871年7月10日のパリ・コミューンの目撃(著者ガスパール氏はこの頃には小説の原型を作っているので、時事ネタを盛り込んでいる)→(中略)→230年の後漢末期の中国(曹操による王朝交代の直前)→79年のローマ帝国のポンペイ(噴火災害の直前)→ (中略) →紀元前3308年のトルコのアララト山周辺(ノアの方舟の大洪水の日)→(中略)→始原

最初はフランス政府から要請のあった「パリの街を汚す売春婦を若返らせて更生させろ」というミッションを渋々というか成り行きでこなすことになる。彼女らを何人か乗船させて、ある程度若返るまでガルシア電流を流さずに置き、「妙齢」になってから電流で若返りを止めて現代に戻すというものであり、倫理観はさておき結果的には成功する。劇中では何故か誰も指摘しないが、ガルシア電流がやはり一番すごいように見える。

ちなみに出発直後に発覚するのだが、クララを救うために恋人の軍人が小隊を伴ってアナクロノペテ船内に忍び込んでおり、救出の機会を伺っていた。この時点で船内には博士、博士の友人、クララ、クララの使用人、売春婦たち、クララの恋人と仲間たちの結構な数の人間が乗り合わせていて、結構な時間いがみ合いながら同居できており、アナクロノペテ内はなかなかの広さがあることがわかる。

結局のところこの闘いの結末に勝者はいないのだが、劇中の博士とクララの味方たちは概ね対立し続け、たまに唯一の友人にすら裏切られる。そんな中で博士は次第にぶっ壊れていき、どちらかと言うとホラー映画の怪人に属す存在になっていく。そして東西の歴史上の大事件にわざわざ巻き込まれながら姪と恋人の恋路の邪魔をし続け、物語は壮絶な結末を迎える。

パルデアの物語との類似点

結論としては登場要素と構成からしてかなり似ていると言ってよいと思われる。物語のより具体的な内容は原典および前述のカスガ氏の抄訳を読んで頂きたいので省略するが、最初にほぼ同じと言ってよい点を挙げる。

・両作品の博士が自らの「楽園」のため扶養する者を含めた若者の自由を阻害する「毒親」の顔を持つ。

→シンドゥルフォ博士が庇護義務のある姪であるクララとその恋人の将来を害する構成と、オーリム博士およびフトゥー博士が息子であるペパーを含む主人公ら子どもたちの自由と生態系という将来への遺産を害する構成がほぼ一致している。

・両博士の求める「楽園」が現在には存在しないこと。

→シンドゥルフォ博士の楽園とは、姪と結婚できる過去の伝統社会であり、オーリム博士およびフトゥー博士の楽園とは過去および未来の存在による現在を拒否したと言える世界である。

・万物の根源となる物質が登場する。

→テラスタル結晶から発されるエネルギーは恐らく様々なタイプのエネルギーとなっていることは他の章で述べたが、アナクロノペテの世界では前述のとおり「大気」がそれにあたる。パルデア地方の列柱洞の謎の石柱群が地下の結晶が露出した成れの果てなのであれば、シンドゥルフォ博士の言う彼の世界における大気と石化の関係性も似ていると言える。

・スペインと東方の地域がタイムパラドックスを通じて繋がる。西方から来た人間の秘密が絡んだエピソードによって東方の帝国が滅亡に向かう。

→四災エピソードでは東の商人のもたらした四つの宝によって西のパルデア王国が滅ぶので、東西が逆転しているがほぼ同じである。そして、古代中国が既に19世紀のヨーロッパの技術水準に到達していることになっており、必ずしも時間の進みが文明を進歩させるわけではないことが描かれる。

・古代中国の「鼎(かなえ)」という青銅器が登場する。

→ディンルーの元ネタである。まあ、物語に古代中国が出れば登場する確率は低くはないものではあるが、特徴的である。単なる駄洒落となるので次点となるが古代中国のシーンにおいてチオンジェンの「モッカン」違いの「木棺」もタイムパラドックスを表現する重要な小道具として登場する。パオジアンの「剣」については、劇中いくつか登場するが折れたりはしていない。

・古代ローマ都市ポンペイの噴火による滅亡が描かれる。

→パルデアの遺跡は古代ローマ風であるが、特に北東部の黒ボク土がある特徴的な地形は恐らくイーユイによる火山活動に近い現象があったことを示すものであり、その災害に飲み込まれたと思われる遺跡が存在している。

・両博士は最終盤に最も古い過去に到達して「消える」。

→シンドゥルフォ博士の方の詳細はボカすが、オーリム博士AIも過去の時空に消える。

・両博士は紆余曲折の末に若者の未来と自由を容認する。

→こちらも詳細はボカすが、オーリム博士およびフトゥー博士の感動的なエンディングとほぼ同様である。まあシンドゥルフォ博士の方が感動的かというと疑問符は付くが…。

・一応、失われつつあるブドウ畑の存在が示される。

→これはどうとでも言えるが一応示しておく。シンドゥルフォ博士がパリで時空理論を公表した際に、過去の強い品種を現代に蘇らせてくれと依頼されるシーンがある(ちなみに博士はあまりにも興味がなかったのか、結果的に無視する)。パルデアの歴史⑥で示した、パルデア地方に過去に存在したかもしれないブドウ畑の話につながらなくもない。グレープアカデミー要素である。先に言っておくと、後述のH.G.ウェルズの「タイム・マシン」ではオレンジのような果実が登場している。

以上、スカーレット・バイオレットの物語は概ね「アナクロノペテ」を下地にしているということでいいんじゃないか?と結論付けたくなってしまうが、パルデアには未来を志したフトゥー博士もいることであるので、一応「未来への旅」で最も有名なH.G.ウェルズの「タイム・マシン」も参照しておきたい。

未来へ向かう「タイム・マシン」

タイムマシンの開発者

極めて高い知能を持つ人物。性別は男性で英国のロンドンに住んでいるようだが氏名、国籍、その他特徴は明かされることはなく、原典でもその名は"The Time Traveller"とだけ表記される。日本語版ではそのまま「時間旅行者」と訳されることが多い。シンドゥルフォ博士と比べると友人は多く、恐らく本人と同じく医師や心理学者といった社会的地位の高い人々である。そして時空理論を打ち立ててタイムマシンを開発したことは、友人のサークルの中など限られた範囲で発表する。

動機

「思いついたから」というのが最初の動機であるとしてほぼ正しいと思われる。そしてその後は知能の高い自分自身をして思いつきもしない人類が究極の発展を遂げた未来世界を見たいという欲求も膨らみ、タイムマシンの建造を行なったと思われる。とても簡潔で科学者らしいの興味の持ち方であり、パルデアにおいてはフトゥー博士と方向性は同じである。

また時間旅行への出発直前には、「到着地点に物が置かれていたら、タイムマシンを構成する物質の原子が急に重なり核融合的な反応が起こり、大爆発するかもしれない」と冷静な思考が働いて中止しかけている。だが次の瞬間にはマッドサイエンティストとしての思考が現れて「男たるものそんなことを気にしてはならない」と半ばハイになりながらリスクを無理矢理無視して決行した。ここまで見てみると、結構肝心なところでは感覚的に動いている節があり、やっぱり時間を越えようとする人間はどこかがおかしいのだろう。

時空理論とタイムマシンの仕様

時間旅行者は四次元を時間の次元であると定義しており、我々が感覚的に知覚できないだけで我々は時間軸を含めた四次元世界にも生きていると認識している。三次元において重力という制約が我々を縛り付けているように、四次元において我々を「現在」という時間に縛りつける何かの力の存在があるのではないかというところから思考を始めている。そして気球や飛行機で重力からある程度脱して三次元空間を飛び回れるように、四次元における制約力からも脱せる乗り物がタイムマシンであるとした。

原理はあまり語られないが、我々が現在を意識によって知覚していることから、三次元の肉体とは一体でありながら意識は四次元に関わるものだと考え、意識の位置を四次元上で動かすことで三次元の肉体も引っ張られてついて行くという発想であると読み取れる。その「何らかの力」についての説明は省かれている。

タイムマシンの仕様としては、移動式ではなく起動したその場で時間だけ戻ったり進んだりする。銀河系の移動、太陽系の移動、自転や公転による時間ごとの絶対座標の莫大なズレは特に言及されないが、これは四次元においての人間は「意識」が主軸であり、いわゆる主観的宇宙論の世界観の一種を採っているからなのかもしれない。

行動と結果

試運転にしては非常に大胆だが、時間旅行者は最初の時間移動によって802701年後の未来に辿り着く。しかしそこには博士の期待した知性的に進化した次世代のホモ・サピエンスによる超文明は存在せず、崩壊してかなり時間の経つ建造物の遺跡が残るばかりであった。そこで博士は2種の人間型の生物と出会う。

まず出会ったのは歌や踊りを愛する、というよりは他に可能なことがなさそうな美しい生き物だった。時間旅行者は彼らをエロイ人と名付ける。知能はよくてもホモ・サピエンスの5歳児程度であり、科学的思考の資質はほぼ完全に無い。彼の推察するところ、その正体は英国の貴族階級が80万年の時間をかけて「有閑生活」に適応し進化したもので、ホモ・サピエンスの進化形ではあるが、安全な生活を続ける内に警戒心や危機を脱するような知性が退化してしまった存在であった。しかし、平和で友好的であるので、博士はその内の一人である女性のウィーナという個体と友人となり行動を共にすることになる。

もう一つの種族は時間旅行者がモーロックと名付けた、地下に住む赤みのある大きな目を持ち、青白い肌の猿のような生き物である。博士が初めて彼らを目撃した際は野性的な警戒心が呼び起こされ、実際に対峙した際には強烈な本能的嫌悪に苛まれることとなった。光を嫌い、地下空間の巨大な機械群を整備し操る力を持ち、エロイ人と比べても圧倒的な計画性を持っているが非常に攻撃的であり、集団で時間旅行者に襲い掛かってくる。

時間旅行者はモーロックもまた人類の進化形であり、英国の労働階級の成れの果てであると推察した。つまり元々はエロイ人の祖先である貴族階級の支配下で彼らの生活を支えていた存在である。互いの姿が分かれてもしばらくはエロイ人たちの衣服を作ったりしていたが、何かの拍子に地下世界で食糧が不足してからは、エロイ人たちを管理して「食料源」としていたようである。時間旅行者曰く、モーロックにとってのエロイ人はウシのような家畜に過ぎず、新月など光のない夜に地上に出てきて「収穫」しに来る。人類の子孫らは知性を失い、非常に残酷な結末を迎えようとしているのであった。

中盤、時間旅行者はタイムマシンをモーロックに盗まれてしまい、詳細は割愛するがこれを取り戻すための小冒険を行う。この際にウィーナもついてくるのだが、モーロックとの戦いの中で行方不明になってしまう。自分でも気づいていなかった失ったものの大きさの喪失感に落ち込む時間旅行者だったが、最後の戦いで何とかタイムマシンを取り戻し、間一髪でモーロックの時代を脱出する。

その後、時間旅行者は命からがら発進したタイムマシンの中で意識がもうろうとしてたために、非常なスピードで未来に向かっているままとなっていたことに気付く。意識が戻ってくると、ここまでくれば更なる未来を見たいと思い、ここからは恐らく数十億年を早回しで見ていくことになる。目まぐるしく移り変わっていく世界にはもはや人類のような存在は消え去り、代わりによくわからない巨大な生物が現れたりしていたが、太陽は寿命が近くなって膨張を初めて空を覆い、地球自身も次第に自転や公転を停止したらしく、太陽が沈まなくなっていく様子が見られた。このあたりの描写は、「アナクロノペテ」の始原の説明を逆再生しているようになっていて面白い。

そして酸素も次第に薄まっていき、彼が恐怖で引き返さざるを得なくなった時、最後に見たものは潮汐力を失い干上がりつつあった海の浅瀬をピョンピョンと跳ねる「触手のある球体」であった。これが何であったかは、時間旅行者は考えることもしていない。

そして時間旅行者は現代に戻り、顛末を友人らに告白する。当たり前だが友人らが信じられないでいると、時間旅行者は証拠としてウィーナに貰ったという白く大きな花を見せる。後日、友人の一人が彼の再びの出発を見届けることになるが、時間旅行者は二度と帰ってこなかったという。

パルデアの物語との類似点

・小さな人々と小塔の存在

→「タイム・マシン」世界においてはところどころに小塔が立っており、時間旅行者からは小さく青白いモーロックが住む地下世界の換気塔と推察された。この風景から真っ先に思いつくのは、パルデア各地に点在する「見張塔」である。人間が入るにしてはやや小さい扉が付いており、一部には水を通している例もある。パルデアの地下にも「何かがいる」とするには突飛であるが、古代の遺跡よりも経緯が不明な見張塔について何らかの参考とできるかもしれない。

・「パラドックス人間」としての時間旅行者

→果実とエロイとモーロックの関係性は現生人類から見ると悍ましいが、弱肉強食の原理が働いた生態系と言えばそうである。そこに過去からやってきた彼らより巨大で強い時間旅行者というホモ・サピエンスは、スカーレット世界の過去から来たというパラドックスポケモンそのままである。実際のところ時間旅行者は80万年後なりに築かれた自然の理の外からやってきて、勝手に感じた怒りと恐怖に任せてモーロックをぶん殴り、少なくない数を殺傷している。世界を乱した外来種は彼の方なのである。

・オレンジのような果実

→「タイム・マシン」には巨大なオレンジと形容される果実が登場し、エロイ人たちの主食である。アナクロノペテで少しだけ言及されるブドウを考えると、過去のスカーレットと未来のバイオレットであべこべになっているようにも見える。

・「白いアオイ」に似た花

→時間旅行者がウィーナから貰って来た二輪の花は「白いアオイ」に似た花である。時間旅行者の友人が最後に渡されるが、遠い未来で知性や精強さを失った人間が愛情を持っていたことを示すものとして象徴される。パルデアにおいては花言葉が「豊かな実り」である女の子の主人公の通称である。そして「白」はキタカミ山頂でオーリム博士及びフトゥー博士と出会った際に、恐らく親としてペパーへの愛情を思い出させる契機となった「ホワイトブック」の色であり、パルデアの物語の終わりを象徴する色であった。

・赤褐色の大きなカニ

→最終盤に時間旅行者が見た巨大な生き物の一種である。彼に興味を持って触ってきたが、振り払われる。その後で時間を進めても長い間生き残っていたが、次第に消えていった。ぬしポケモンと化したガケガニそのままである。実は同じくぬしポケモンとなっていたドンファン型のパラドックスポケモンと一緒に別の時間からやって来た存在だったのかもしれない。

・人類の退行

→「アナクロノペテ」での中国と同じく、必ずしも時間の進行が文明を進歩させるわけではないことが描かれている。パルデアからは外れる要素だが一応指摘しておくと、イッシュの「ポケウッド」で見られる映画に、将来的に人類が知能的に対抗し、逆に知能の向上したポケモンに使役される側に堕ちる未来の存在が示唆されている。

比較の結論

以上より、スカーレット・バイオレットのパルデアの物語にどちらかが近かったかと言えば「アナクロノペテ」が大筋を支配的に構成し、「タイム・マシン」からはフレーバーを幾らか持ってきたという印象となり、恐らく両作品ともに参考としているのだろうと結論する。そして両作品とも今をしっかりと生きるべきであることを教訓としている点も、一致していると言ってよい。

概ねアナクロノペテ寄りである。

これらの一致は、パルデアにおいても似たようなことが過去や未来に起こっていた設定がある可能性を示唆し、パルデア史を考えていく上での助けになるかもしれない。例えば、未来は必ずしも文明が進んでいるわけではないという示唆は重要であり、主人公らのいる現在は衰退の最中であるかもしれないし、一度滅びた文明の後の新たな文明であるかもしれない。その場合、見張塔や遺跡群は必ずしも過去の遅れた文明のものではない可能性も考えられるわけである。逆に選択肢を増やしてしまった感も否めないのは確かだが、この辺りで小考察を終わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?