映画レビュー(十六本立て)

「天才マックスの世界」(☆)

主役に演劇部の監督の役職を与え、青春ドラマを作りながら、しかし普通の青春ドラマにはならない――本来その批評精神はユーモアに昇華されるはずであったが、上手く作用をしていない。配役は見事だが役を活かしきれておらず、美術、カメラワークはのちの「グランド・ブダペスト・ホテル」に繋がるそれを予兆させるが、効果的ではない。作り手の資質は垣間見えるのだが、脚本が散漫に過ぎて物語としての牽引力に欠き、九十分映画ながら見通すのには非常な忍耐が要された。結果論としては才能があるがゆえに、これほどまでの失敗作が作れたのだとも云えただろうが……。

「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」(☆☆☆)

前作同様に散漫でメリハリがないが、チャプター形式にしているため前作ほどには苦痛ではなく、一応結末部にカタルシスが用意されてはある。☆☆寄りとする。

「ムーンライズ・キングダム」(☆☆☆☆)

☆☆☆☆☆寄り。前作、前々作と、世間とずれてしまう変り者のやんごとない人生を描いて、生の一回性のごときものを出そうと、「天才」というキャラクターづけを施していたのだが、この設定がことごとく効いていなかった。それを「子供」にすることによって、美に対する純粋さ、社会に対する放縦さを、屈託をさえ含めて、描く意図が成功している。間合い、音楽の使い方などもかみ合っており、このような企図をしっかりと映像化することそのものが、この監督にしかできない離れ業であると、ほれぼれと納得させられる。

「サタンタンゴ」(☆☆)

その昔、なんとなく手に取った左派系の文芸誌かなにかで評論家が「ニーチェの馬」を「ニヒリズムは時代遅れ」というように批評をしていて(雑誌の名前も評論家の名前も思い出せない)、なにかをかいわんや、と思っていたのだが――この作については私はそれにおおむね、同意できる。貧困や死という主題を前にニヒリズムだかシニシズムだかの美学に終始、苛立ちを覚えさせられたというのが率直なところで、今日び終末論風の世界観や形而上学的なポエジー、しかもイデオロギーに寄り添ったそれは西欧的に悠長で、ひどく古めかしい。それはそれとしても、この作にはダイナミックな映像の美しさが欠落しており、長々とひとつのカットを撮ることによって映っているものの意味のごときものが解体されていく質感はあるものの、それが映画全体の必然的な効果として活かされているわけではない。七時間という時間は、この監督が普通に物語性のある映画を作ればそれだけの時間になる、という話であって、もちろんそれを離れ業ということもでき、さして非難するにはあたらないようには思う、と同時に、ラストのカタルシスと長尺さとが釣り合っていない、と感じるのも事実である。あるいは七時間という異様な上映時間がこの映画の価値を妙なふうに高めてしまっている、とも強く思う。

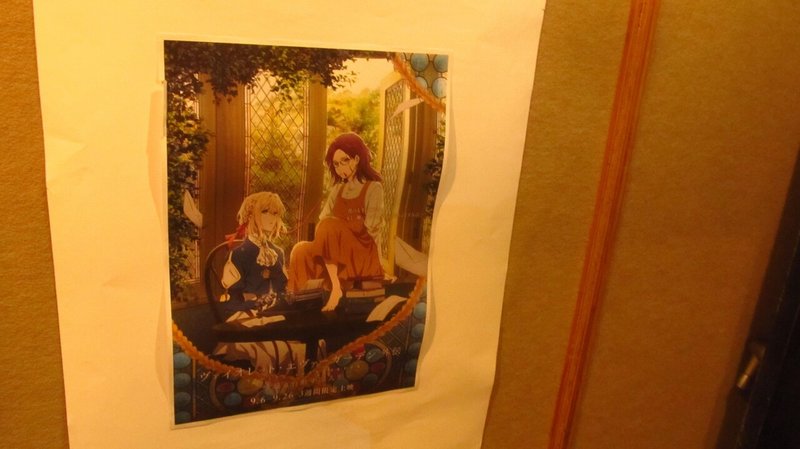

「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝」(☆☆☆)

(「アニメ全話を観た私」の立場からは☆をひとつ足してもいい。なによりも劇場で観ることができたのは、本当にすばらしい体験だった)。二部構成をとっていることもあって軽く見通すことができる。アニメ版では抑えがちだったユーモアもあり、晴れ晴れと快活な気分で観劇を終えられる。今回の劇場版がいい時の談志(どんよりと重たい気分になるが芸術の大きなカタルシスを与えてくれる)だとしたのならば、この作品は志ん朝(ひとを明るい気分にさせて、勇気づける)といったところ。渋谷アップリンクにて観劇(もちろん、その前にもアニメ版を見終えるなりDVDを借りていたものです)、五、六人の観客たちが皆、絶対にすでに観たことがあるだろうとなぜか雰囲気で分かるミニシアター内で、あらためて息をのむように画面に見入っている。特徴的な、ロックなファッションのおじさまが一番笑っていたりして、それがうるさくはならない、心地好く素敵な空間であった。

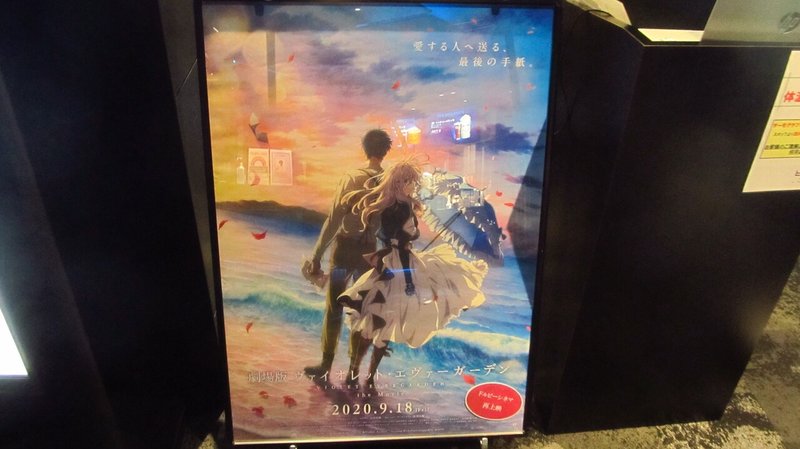

「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」(☆☆☆☆)

アニメ版を通して観た人は☆を一つ追加すべきだろう。個人的には、「純愛」にウェイトが置かれていることが作品としての大きな瑕疵となっている、とみざるをえない。ヴァイオレットの「愛を知りたいのです」は切実なものとして、理解できるし、共感もできる、まったく違和感をもたないのだが、愛というものはしょせんは綺麗事なのだ、というような冷めた視線を私はどうしても、話の展開にもってしまう。そして、ある装置が活かされていたり、ひとひねり入れようとした痕跡はあるものの、代筆相手の手紙のシークエンスは情にもたれている。しかし、美しい枠物語の構造とともに、あたかも主人公のヴァイオレットが実在の人物であったと思われてくるようなひとつの大きな完結を見届ける満足感は、比類なく、なにものにも代えがたい。前半部分のテンポが冗漫であるとも取れるが、しっとりと落ち着いた展開のなかで生と死の対比をくりかえし(犬が仔犬を舐めてやっているといったワンカットに至るまで)、自然に呈出し、アニメーション作品としてここまでできるとは、と感服してしまうまで重厚な人間ドラマのニュアンスを堪能させてくれる。

幾度も通った劇場ではいずれも満席であった。もちろん若い人が多いが、年輩者も観劇しており、どの回も男女を問わず後半になるにつれすすり泣きが聞こえていた。満席であるのに、エンドロールが終わる前に席をたつ人はいつもひとりか二人程度だった。この映画の細かい部分について、とくに演出の意図についてだろうか――私は不満なしとはしないが、テレビアニメ発のアニメーション映画としては、私のオールタイム・ベストである。

「エンドレス・ポエトリー」(☆☆☆☆)

局面上、物語の展開がストレートになっており、前作のような鮮烈なシーンの連続によって成り立っていないため、映画としての強度は多いに劣っている。前作のOSTの使い回しの音楽の使い方も凡庸である。もちろんホドロフスキー節にゆがみはないのだが……。映像的なインパクトに訴える企図を切り下げて、ストレートな物語の運びにした分、老齢の映画監督が自由自在に、吹っ切れたように直情をさらけ出している姿に、打たれるものがあるか、否かによってこの映画の評価は変わるだろう。私は大いに打たれた。表面的な「前衛」的な意匠やギミックにではなく、すべてをさらけ出そうと試みる意志や情熱や覇気に、この映画の真価がある。もちろん一筋縄ではいかなわけだが、熱血系の映画なのだ。

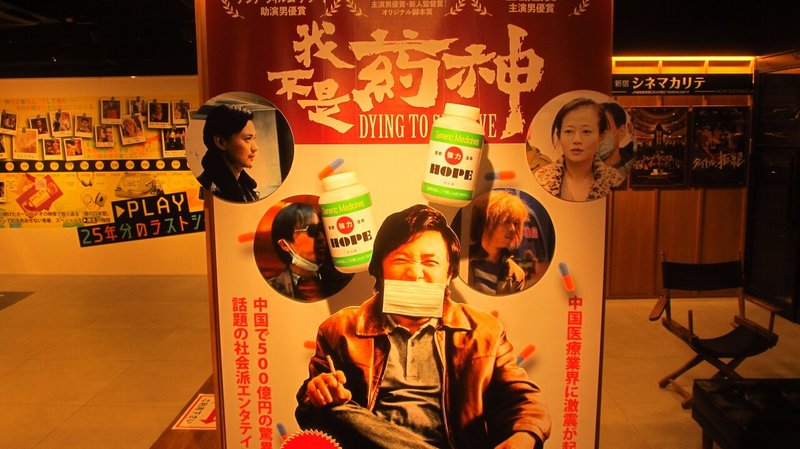

「薬の神じゃない!」(☆☆☆☆)

やや、心理の踏み込みかなにかもうひとつが足りないか、というだけであり(あるいは新人監督だからもっともっとすごいものを期待してしまうのだ)、いうまでもなく5寄りである。主演はじめ(非常に高度な演技をみせてくれている)、配役は完璧、実力派か、すくなくとも顔一発でハマッているというような的確さで役者をそろえてくれている。事件をただ事件として描くのではなく(それゆえに「衝撃の実話」というような売り文句にもたれた作りでもない)、映画としてしっかりと整理をしてエンターテイメントとして見せてくれる。カメラワークに不自然さはみじんもなく、音楽の使い方は非常に上手。そうしたひとつひとつが幸福にかみあって、エンターテイメントの枠組みをあふれ出る、多様なニュアンスを作品が有している。これを新人監督が撮ったというところに、中国映画の成熟をつくづくと感じる。

新宿武蔵野館にて観劇。観客はいつものようにまばらであった。後ろに座っていた中国人系の女性二人組がハンカチをもってすすり泣きをしながら、エンドロールが終わったのちも、呆然として打たれたようになっていたのが印象的である。嗚呼、だから武蔵野館はやめられない!

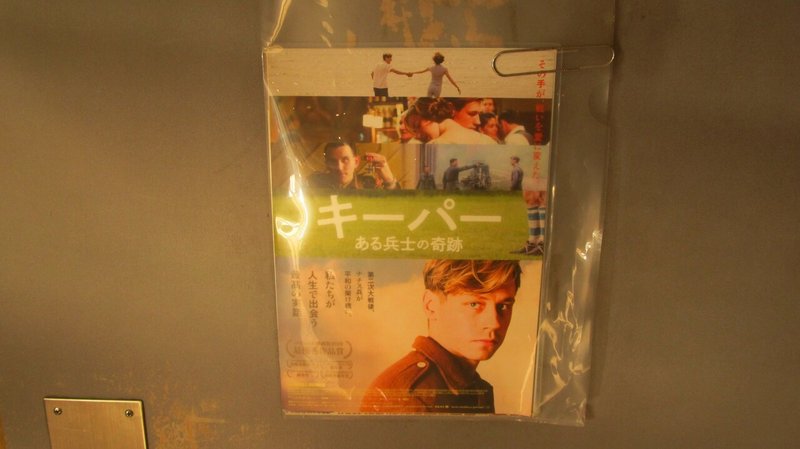

「キーパー」(☆☆)

最近の単館系によくある、タメにはなる、もしかしたらそれを観た記憶、というより得た知識がどこかに残るかもしれないのだけれども、映画としての完成度には問題があるパターンの作品。たしかに私たちはこの映画を観て、このような人物が実在した、そしてその人物がいかに偉大であったのか、あらましを知ることはできる。しかしその人物の偉大さを前に、どこかひとつでも、偉大さを出し抜こう、その偉大さや崇高さがいかなるものであったのか解剖をしてやろう、とする野心を作品が有しておらず、素材に位負けをせざるを得ず、たんなるおおまかな解説にとどまってしまっているある種の不誠実さを、作品が結果として担ってしまっている。主演の顔と演技は魅力的といいえただろうが、ほかのキャストがすべて死んでいる。主役をサッカーチームに抜擢した監督の演技には繊細さが足りず(「わたしはダニエル・クレイグ」はじつに味があったのだが)、主演女優のセリフが棒読みに響いてしまう――しかしそれはいちがいに俳優に責があるわけでもなかっただろう。つまり脚本に情報量を詰め込み過ぎていて、終始セリフ(とうるさい音楽)が続いていて、メリハリがないこと、複雑な心理や状況について、図式的な対立による口論から始まるセリフに、すべてを語らせてしまっていることに映画としての大きな問題がある。映画なのだから、セリフや脚本にではなく、映像に語らせるべきなのだ……。カメラワークも細かくみると、破綻がある。

地元単館系映画館で観劇。見終えた人びとは淡々とした足取りで帰っていく人が多かった。終劇と同時に、とくに目につく異変もあらわにせず、ただ帰るという一連の行為にすんなり切り替わってしまっている、というような。サッカー・ファンの感想には敬意を払いたいところだが、そういう映画である。

「ビルとテッドの大冒険」「ビルとテッドの地獄旅行」(☆☆)

八十年代に作られたB級映画。当時の「ポストモダン」した悠長さを今に伝えているが、そのような言表を感想にかえるのも不適切になるのは、B級であると同時に商業的な作りの映画だからだろう。バカ映画として適当に見る分には九十分は苦痛ではない。配役は今からすると豪華だが演技をみる映画ではない。

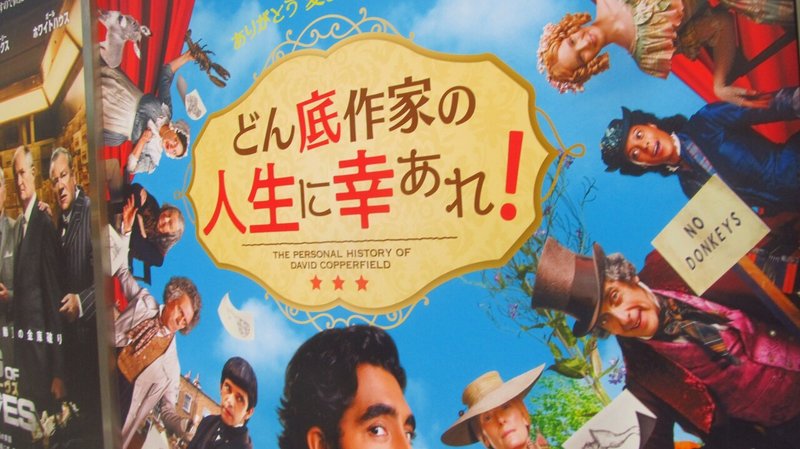

「どん底作家に幸あれ!」(☆☆☆)

キャスト、美術、音楽、イギリス流のユーモア、カメラワークにも不足はない――なによりもポランスキー「オリヴァー・ツイスト」のように、ディケンズの作品をそのまま引き写したかのようにこってりとした作品の精彩が、心に愉しい。しかし脚本に多いに瑕疵があり、中盤の間延び以降、展開が尻すぼみになっており、たとえば、主人公が突如として小説を書く不自然が説明不足のため、不自然さのまま放り出されてしまっている。ディケンズの自伝的小説なのだから小説を書くのに決まっているでしょう、という観客側の前提知識に、脚本中の不備をゆだねてしまっているのは、作品としては無責任としかいいようがない。詰め込みすぎの性急さが災いして、終盤部もカタルシスを作り出すことには成功していない。多彩な魅力的な人物が作り出す、幻惑的効果はポリフォニー小説の映画版ともいうべきであり、これは私独自のコダワリとして(なにせディケンズの映画だしポリフォニーは私の主題だもんで、多めにみていただきたい)、その成果をもって本来☆☆であるところに☆を一つ、追加した。「グランド・ブダペスト・ホテル」の時のアンダーソンのような作品になれたはずなのだが、……いろいろと残念な映画であり、なんだか悔しい。劇場の入りは私をふくめて三人。前の座席のおばさまはなにやら感慨深そうだったか。エンドロールと同時にこりゃイカン、というふうに離席をした中年男性が残りのひとり。まあそうだろうねぇ、と思いながら私はそれを眺めていたのであった……。(私はたいてい客席のほうを観たりしながら、最後まで滞在する派なのです)。

「ワンダーウーマン」「ワンダーウーマン1984」(☆☆☆☆)

まとめて評価させていただく。ノーラン監督の「バッドマン」の格調といおうか、高級さは求めるべくもないが、その分ライトに、楽しいエピソードを次々と見せてくれるシリーズである。浦島太郎―文明批評的なユーモアがどちらの作品にも共通してあるのだが、それを深く突き詰めずに(文化表象的なもったいぶった理窟の方に振れることなく)ただユーモアとして淡々と描いて、あくまでも娯楽作品に徹している態度が、かえって潔くおさまりが良い。そしてそれゆえ、ストーリー自体はベタベタで、ベター過ぎるがゆえに破天荒なのであるが、その破天荒さを爽快感として感じさせてくれる。なにも考えずにただひたすらに楽しい話を見、ともに一二〇分超の時間を感じさせずに観劇を終えることができる。それでなにが問題があっただろう。いずれも難しい役どころならざるをえないはずが、 ガル・ガドットの演技は自然で楽しく、クリス・パインもいい演技をしている。DVDで「ワンダーウーマン」予習後(結末辺りが下駄を履かせ過ぎていて不安だったのだけれども)、「ワンダーウーマン1984」をTOHOシネマズにて観劇。見終えた観客はおおむね、求めていたものを見られて満足、といった様子だったろうか。ユーモアのシーンでは笑い声も多く聞こえた。

「ヘルプ!」(☆☆☆)

☆☆寄りだろう。たとえば、ストーリーの展開を映像でではなくテロップで説明してしまう手法は、スラップスティックとしてのこの作品独自の節回しに昇華されているようにはどうにも感じられず、映像作品としての単純な作りの粗さと取るしかなくなる。カメラワークはじめ問題点を数えあげれば際限がなく、前作に比してPVとしても物足りない(私の好みでいえばモノクロの方がしっくり来るというか、キマッている。東洋のカラフルな意匠や海が出てきたりといったことをみればカラーであるのは映画として適切であったろうが、多分作り手はそういうことはあんまり考えていないのではないか)。場当たり的であるがために論理的に跳躍をしたイギリス流のユーモア、ビートニクに通じるサイケデリックなディテールや無意味なオリエンタリズムに相応の興趣は惹かれはするが、それを論じるにさいしても、ビートルズという大きな存在であるがゆえにこそ周縁的作品にならざるをえない、という逆説があるだろう。

「ショーシャンクの空に」(☆☆☆☆☆)

これは賛辞なのだが、「エンターテイメント作品」としておよそ完璧な作りをもっている。舞台設定ゆえ映像的な起伏はやや乏しいが、カメラワークが堅実であること、囚人の回想のナラティヴによって物語に進行感を賦与し、またエピソードのいずれもが興趣に富んでいるため二時間以上まったく退屈させないこと、視聴者に伏線とは感じさせないように伏線を張り回収をするみごとな効果があること、……ここではこうした一々をひとまずは「完璧な作り」といっている。主演、助演男優ともに相応にいい演技をしているということができ(たとえば俳優の外見に、時間経過がやや釣り合っていない不自然さがあると取ることもできるが、ヘタにメイクなどに頼るのよりもかえって映画的に「自然」であるか、という印象を私はもつ)、芸術性に富んだ映画がよく狙いとする心理的な踏み込みをしない分、その対照に位置する力強いメッセージソングのようなカタルシスがあり、かつそれが刑務所を舞台としているため、曖昧なヒューマニズムなどには堕していない。素直に痺れてしまう、あるいはおみごと、と降参をする他なくすのだ。エンターテイメント/芸術性に富んだ映画、と二元化したのはわかりやすく感想をまとめるためにそうしておくのが適当であろう、としたためであって、そのような垣根を無視した、すでにして古典的風格をたたえた名作である。

静かに本を読みたいとおもっており、家にネット環境はありません。が、このnoteについては今後も更新していく予定です。どうぞ宜しくお願いいたします。