【ワンピースカード】黄エネル解説【全文無料】

こんにちは。ばんちきです。

今回は、【黄エネル】の紹介です。

現環境圧倒的Tier1である【青黒サカズキ】への対抗馬として有力で、リーダー効果による受け性能の高さからその他のデッキに対しても幅広く戦えるデッキです。

ぜひ最後までお付き合いください!

対戦動画

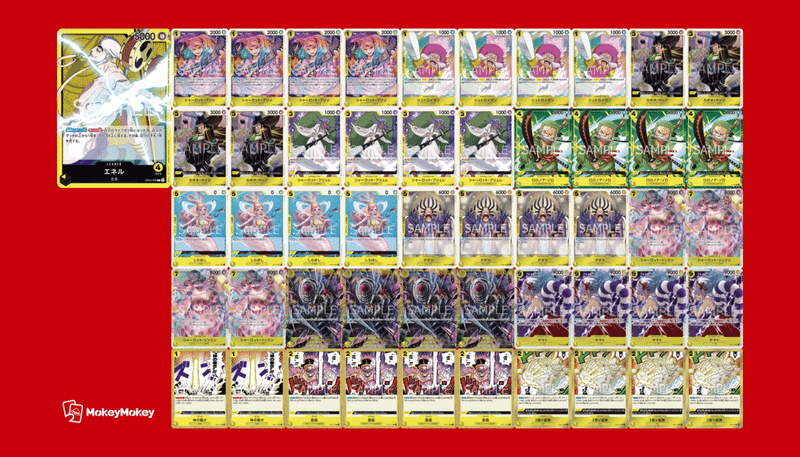

【黄エネル】デッキリスト

今回はこのリストを基に解説を進めていきます。

いわゆるマム型と言われるもので、空島型よりも受けに寄せた構築となっています。

相手の攻撃を耐久しながら適度に除去を当てていき、少しずつ形勢を優位にしていくコントロールデッキです。

【黄エネル】特徴

除去性能

《ロロノア・ゾロ》《雷霆》《神の裁き》といった優秀な除去トリガーや、《ゲダツ》《シャーロット・カタクリ》《ヤマト》《2億V雷神》といった能動的に使える除去札を多く採用しているため、相手の打点を捌く性能がとても高いです。

このデッキにおける有利・不利の基準は、おおよそこれらの除去札が有効に働くかどうかが大きなポイントです。

そのため、《ゲダツ》《神の裁き》《ヤマト》といったライフ枚数を参照する除去札が効きづらい【紫ルフィ】のような自傷能力を持つデッキに対しては不利が付きやすいと言えます。

耐久力

リーダー効果や《ヤマト》によるライフ追加の影響で、長期戦を耐え抜く力が高いです。

その間、ただ耐えるだけでなくトリガーによる除去や上級キャラの登場による盤面形成が進むため、耐えながらも少しずつ優勢になっていきます。

ただし、耐久するだけでなくゲームを進める必要があるというのは忘れてはいけないポイントで、攻めに転じるタイミングを見逃してしまうとゲームがかなり長引いてしまい、制限時間切れを引き起こす原因となります。

特に序中盤は手早く済ませられることが多いデッキなので、制限時間との付き合い方は常に意識しておいた方が良いと思います。

【黄エネル】カード解説

採用カード

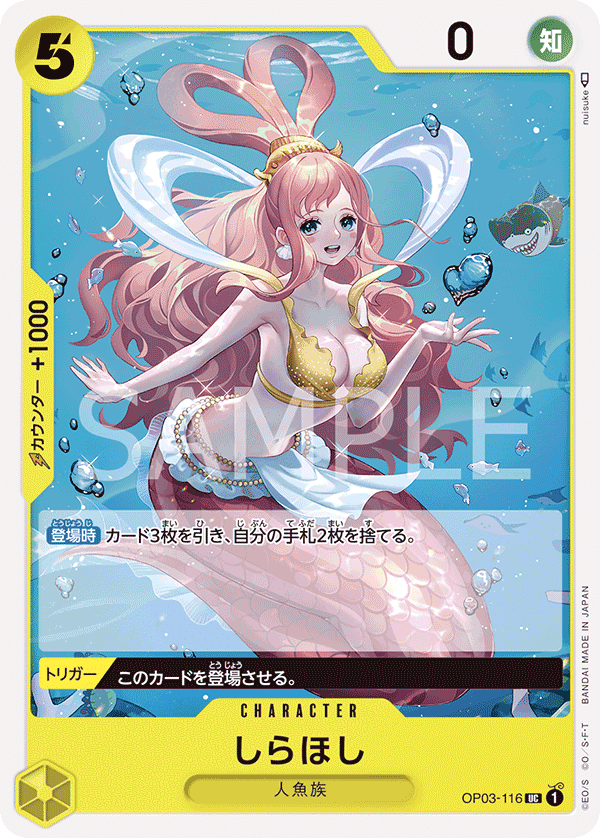

《しらほし》

長期戦をする際に《シャーロット・カタクリ》や《ヤマト》の枚数が非常に重要なので、それらをより多く引き込むために最大枚数採用しています。

トリガーからの登場だけでなく、5ドン・6ドンのターンにドンを支払って普通にプレイすることも多々あります。

7コスト《エネル》で前のめりに攻め込む形ならそこまで必要ないカードですが、後ろ寄せに組むのであれば4枚採用を推奨します。

《シャーロット・プリン》

相手の上級キャラを除去するために必要な《シャーロット・カタクリ》を探すために採用しています。

【青黒サカズキ】対面では先攻後攻問わず1ターン目にプレイする必要は無く、2ターン目にプレイします。

理由は単純で、結局2ターン目はリーダーですら攻撃しない上に他に出したいキャラもいないため、それであれば2ターン目の最初のドローを見てからサーチを行った方が少し得であるからです。

コストが非常に軽いため《ヤマト》とくっつくのも評価点で、終盤の10ドンターンで自分の動きを通しながら追加の《シャーロット・カタクリ》を探せます。

余談ですが、【青黒サカズキ】側は【黄エネル】に対して黒《ヒナ》と7コスト《ボルサリーノ》を軸にゲームを組み立ててくるため、《シャーロット・カタクリ》は相手の7コスト《ボルサリーノ》登場まで出さずに温存しておいた方が良い場合が多いです。

4コスト《ボルサリーノ》に《シャーロット・カタクリ》の除去を当てるのは打つ手がないときの最終手段と言えるでしょう。

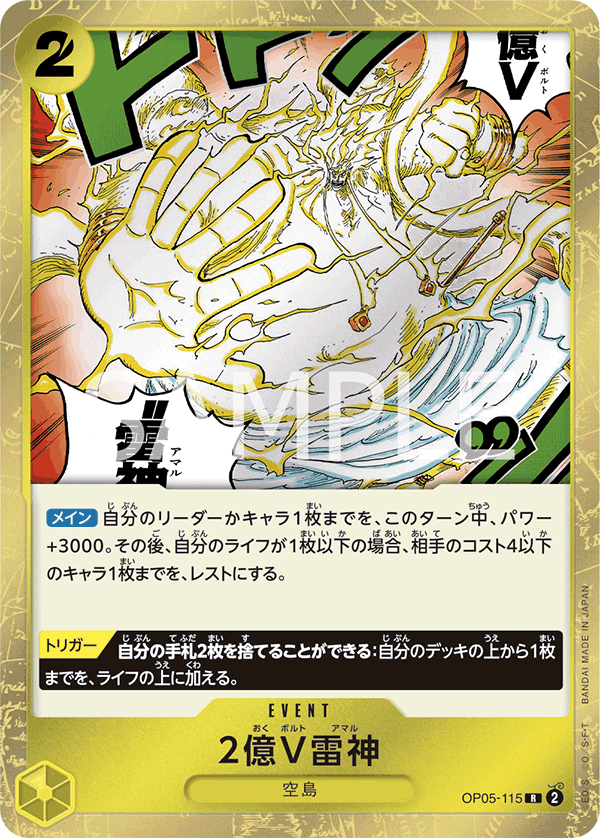

《2億V雷神》

【青黒サカズキ】に対するフィニッシュカード兼軽量除去カードです。

相手の4コスト《ボルサリーノ》はトリガー効果でKOするか《シャーロット・カタクリ》でライフに埋めるしか除去方法がなく、《シャーロット・カタクリ》はなるべく相手の7コスト《ボルサリーノ》の処理に充てたいため、やや触りづらいです。

そこでこのカードを使って4コスト《ボルサリーノ》をレストにすることで、攻撃によってKOを狙えます。

仮に守られたとしても、相手がガード値を多く切ってくれるのであれば終盤のリーサルを止められなくなるため、それで充分です。

採用候補カード

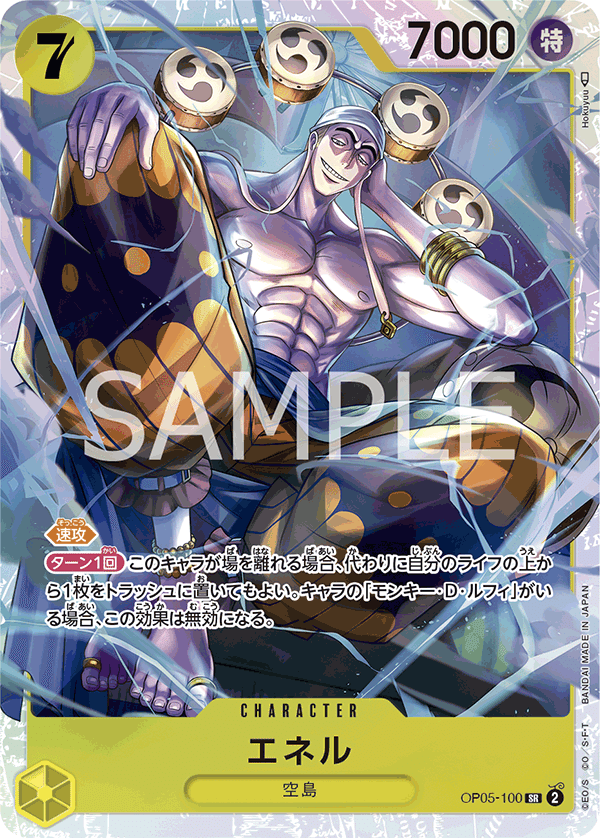

《エネル》

前のめりに攻めるプレイを主軸とした場合に強力なカードです。

おおよそターン中に2回処理されないと損しないため、相手の処理の要求値が上がります。

殴らない進行の際にも7ドンのターンに縦置きする動きが悪くないので、《シャーロット・リンリン》と枚数を散らして採用する選択肢も有力です。

《オーム》《ホーリー》

横並びによるビートダウンが有効な環境では最有力パッケージです。

現環境は【青黒サカズキ】が容易に2面処理を飛ばしてくるため盤面に残りづらく、不採用としています。

基本的に【黄エネル】は相手からリーダーに向かって攻めてきて欲しいデッキなので、これらを寝かすタイミングは慎重に検討した方がいいです。

特に《ホーリー》はリーダーと同じパワーラインで非常に踏まれやすいので、7コスト《エネル》などと一緒に寝かせる方が無難だと思います。

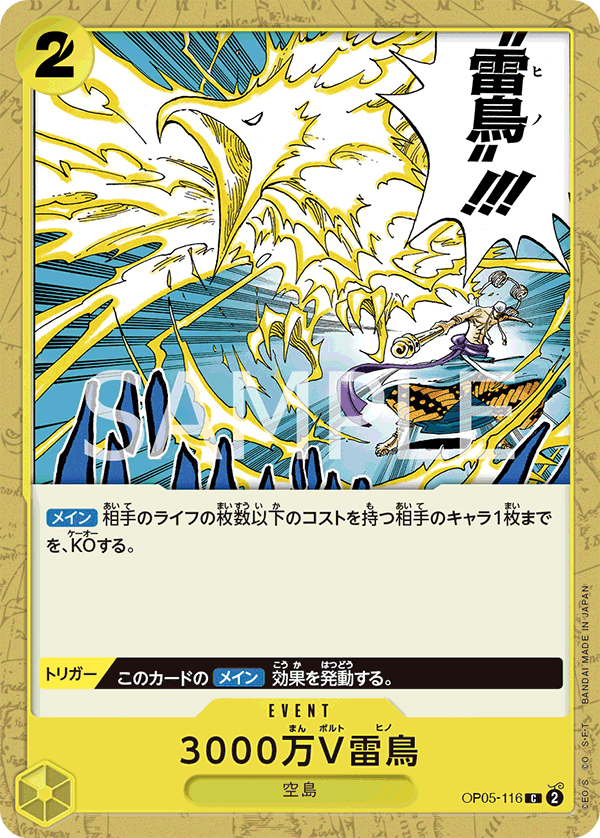

《3000万V雷鳥》

完全にコントロールプランに振り切ったカードです。

今回は終盤にカウンターイベントとして運用できる可能性を含む《神の裁き》を採用していますが、より能動的に盤面処理を行いたい場合は入れ替えもオススメです。

【黄エネル】回し方

殴る・殴らない

ほとんどの場合、殴らないことにはこちらが勝ち切るターンがかなり後ろになってしまうので、基本的には殴った方が良いと思います。

青の除去カードを多く有している【青黄クイーン】とは除去の質が違うので、同じように籠城戦法を行うのは危険という認識です。

ただ、《ゲダツ》の除去を当てる明確な対象が決まっている場合や、《ヤマト》でのコントロールが有効な対面ではおおよそ殴らないプランが無難です。

もちろんリストにもよりますが、今回の構築であれば【青黒サカズキ】に対しては殴らないプランを選択し、コントロールしきって勝つことを目指します。

厳密には《ヤマト》で相手の4コストキャラをKOできるラインをキープするのが有力で、自分のライフはリーダーの影響で1枚残りやすいため、相手のライフを1点のみであれば削っても大丈夫です。

ただし、なるべく手札を与えたくないため、その1点は《シャーロット・リンリン》の焼却で入れることが多いです。

殴り始める基準は、"自分の盤面に上級キャラが2体以上安着していて、明確に盤面有利を取れている状況"です。

ある程度制圧しきってから一気に殴ることで、相手がライフから手札に加わったカードを有効に使いきる前にゲームを決めきることを狙います。

いつまでたっても殴らずに延々と守り続けていると、間違いなく制限時間が切れてしまいます。

【黄エネル】を使って殴らない進行を選択する場合は、殴り始める盤面の基準を自分の中で明確に決めてからの方が良いと思います。

ライフの受け方

基本的に残り1枚までは真っすぐ受け切ります。

相手のキャラが登場する前にKO系のトリガーを踏んでしまうと少しもったいないので、最初の1点のみ軽く守れる場合は守った方がよりトリガーの期待値が高くなります。

ライフが1になってからは、相手の残り攻撃回数で守るか受けるかを選択します。

例えば、相手の攻撃がリーダーとキャラの1回ずつ,合計2回のみであれば、迷わず受けて問題ない場合が多いです。

仮に5000リーダーを受けてリーダー効果解決後に大きいラインの攻撃がきたとしても、素直に受けて返しに《ヤマト》ですぐさまライフを修繕できます。

そのため、相手の合計攻撃回数が残り2回になるラインを目安に、守るか受けるかを決めるのが無難です。

ただし、デッキを回すために5000を受けてリーダー効果を使い、次の7000を手札のカウンターで守る場合などもあるため、そのあたりは是非回してみて慣れていっていただければと思います。

おわりに

いかがだったでしょうか。

【紫ルフィ】以外で極端に不利な対面がなく、特にチーム戦などでは無難な選択肢になると思います。

また、このデッキに対する有効な攻撃方法を知らない人にはかなりぶっ刺さるため、わからん殺し要素があるのも個人的には高評価です。

6弾では強化パーツとなる《おナミ》を獲得しているので、次環境でも使えるデッキだと思います。

今のうちに触っておいてプレイの貯金を作っておくのもアリではないでしょうか。

この記事が皆さんの参考になれば幸いです。それでは!

もしよろしければサポートをいただけると大変励みになります。 いただいたサポートは、主に無料記事の製作費にあてさせていただきます。