自然災害と家とお金:4-3-2. 河川氾濫ってどこで発生しやすいの?

***

こんばんは、あじさいです。

資格試験の結果も出まして、この週末は珍しく読書したり、散歩したりとのんびりした時間を過ごしていました。今年ももうM-1が終わってしまい年末モードに入ってきたなぁと感じます。

***

さて、前回は河川氾濫とは?河川の種類についてお伝えしました。

今回は、「河川氾濫が起きやすいところってどんなところ?」をテーマにお伝えします。

前回の記事はこちらから ↓

今回は、今年7月に発生した令和2年7月豪雨の事例も交えてお伝えいたします。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げるとともに、1日でも早い復興を願っております。

そもそも、日本の川ってどんな川?

もしかしたら、はるか前に小学校の社会か理科で習ったかもしれません。

海外の川、たとえばアメリカのミシシッピ川、フランスのセーヌ川、ブラジルのアマゾン川などと比べると、日本の川には3つの特徴がありました。

それって何でしたでしょう?

・・・・・・

1.川の長さは短く

2.川の流れは急で

3.川の流れは速い

の3つですね。

日本は山が多い国。なので、山地から海へ向かって急勾配で流れる川がたくさんあります。大雨が降った場合、水は一気に海まで流れるので、流れがとっても速くなります。

まるでジェットコースターか、スプラッシュマウンテンですね。

なので、水の流れをコントロールすることが必要。

それを行うのがダムや治水施設の役目です。

川は一気に増水する

川の流れが速いということは、川幅が狭い中小河川の場合、川の水が一気に増水します。

一気に……って具体的にどれくらい増水するのでしょう?

大きな河川では、1時間に4~5mと言われています。

中小河川の場合、都内の中小河川では、わずか10分間で2m以上上昇する川もあります。たとえば、東京だと目黒川などが該当します。

目黒川(写真ACより):

この川が約10分で2m増水、つまり、全く違う顔を見せるということです。

お伝えしたいことは、

「逃げようかと考えている間に、川は一気に増水するから早く逃げろ!」

ということ。

大丈夫かな……なんて、心配している間にあっという間に増水するということですよね。人間が考えているよりも、自然災害って急激に牙をむきます。

実際に被害に遭われた方もよくおっしゃいますよね......。

水が、急に増水して逃げられなかったと。

他人相手に期待するな……とはよく言われますが、自然相手にはなお一層期待するな。ということです。

もちろん、逃げるルートが危険な場所……というのも絶対に避けなければいけませんね💦

川が氾濫しやすいところってどんなところ?

水位の上昇が起こりやすい河川の地形は、以下5つに大別されます。

②、④は令和2年7月九州豪雨で大きな被害が発生した熊本県人吉市と球磨村を例に説明します。

①川の水が流れる面積が狭い区間とその上流部

水が流れる面積が狭いと水の流れが遅くなってしまう

⇒上流からの水があふれる。

車が2車線から1車線に狭まると車の流れがゆっくりになり渋滞しやすいですよね。

②本支流の合流点

③河床勾配の変化点

川の流れの速さが変化するため、溢れやすいです。

④湾曲(くねくねした)区間

⑤樹林化の顕著な区間

河川の周りに樹木が生い茂っている場所では、大雨の時に樹木や上流から流れてきた土砂や流木などが川の流れを止めてしまいます。結果、水があふれてしまいます。

②本支流の合流点

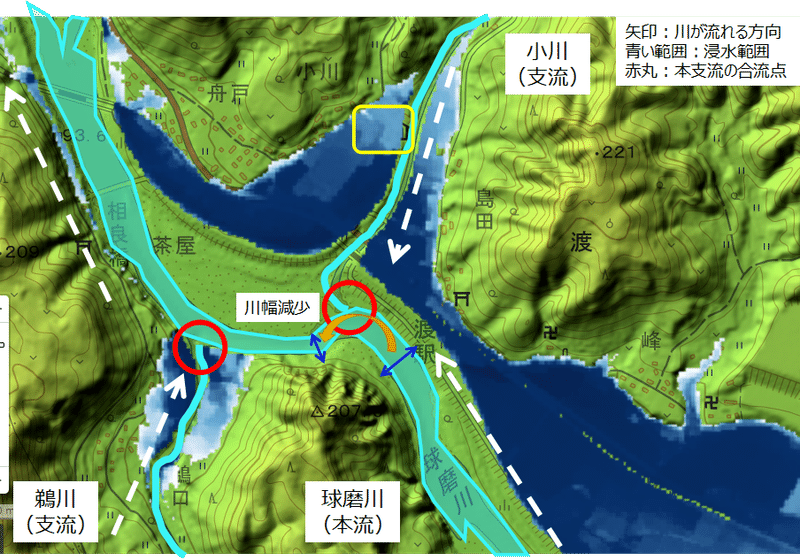

出典:国土地理院の地理院地図に陰影起伏図、色別標高図、球磨川水系球磨川の浸水想定区間の図を重ねた図 あじさいが河川と判例を加筆。

南東から北西方向に流れる太い川が球磨川水系球磨川(本流)です。

水色の細い線で示す川が支流です。本流と支流の合流地点付近(赤い丸の地点)で青色で塗られた範囲、浸水範囲が確認できます。

本流が増水しており、支流から本流に水を流したいのに流せない!ことになり、そのため水があふれてしまっています。

もしかしたらテレビも聞いたことがあるかもしれません、バックウォーター(背水)現象と言います。

また、球磨川と小川の合流地点の付近では川幅が減少しているのが分かります。これは、特徴の①でしたね。そのため、この地域では浸水が発生しています。なお、黄色い四角で示す場所は、今回の洪水で多数の方がお亡くなりになった特別養護老人ホームです。

④湾曲(くねくねした)区間

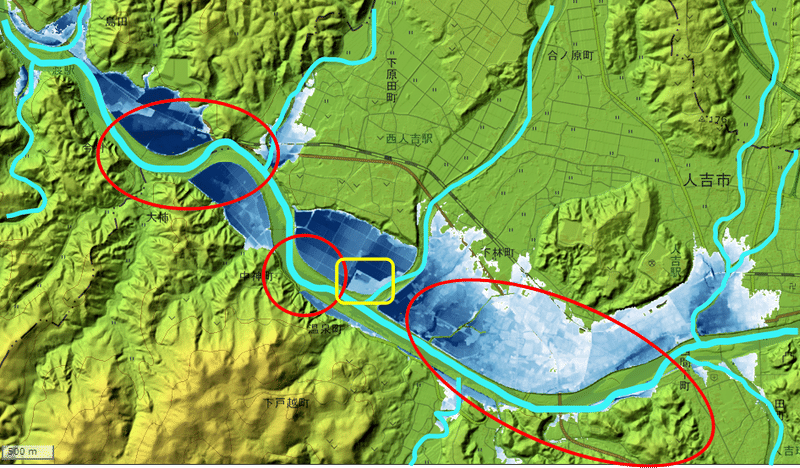

出典:国土地理院の地理院地図に陰影起伏図、色別標高図、球磨川水系球磨川の浸水想定区間の図を重ねた図 あじさいが河川と判例を加筆。

今度は、もう少し広い範囲を見てみましょう。赤い丸で示した部分で川が蛇行しているのが確認できます。このような蛇行したところでも水の流れの力が特に内側のところで大きくなり浸水が発生しやすくなります。

なお、支流を出来るだけ書いてみましたが抜けているところもあるかもしれません。本流と支流の合流地点にやはり浸水が発生していますね(理由②)。

ちょっとおまけ

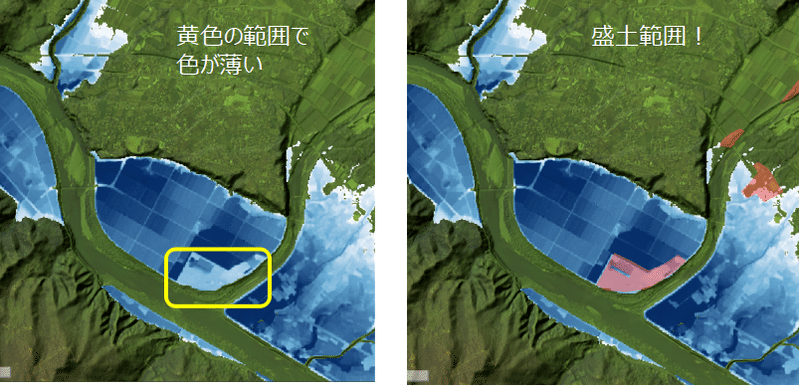

気になるところが黄色い枠で示すところです。

拡大したのが下の図(左)。この地点だけ明らかに色が薄い…つまり、浸水深さが小さくなっています。

実は、ここ、盛土がされた場所でした(右)。土を盛ってこの部分だけ標高が高くなっているんです。だから浸水深さが小さかったんですね。

出典:国土地理院の地理院地図に陰影起伏図、色別標高図、球磨川水系球磨川の浸水想定区間の図を重ねた図 あじさいが河川と判例を加筆。

じゃあ、この場所に何があるのか……

出典:Microsoft bingの地図より

人吉浄水苑(浄水場)と学習センターでした!

人吉市の重要な施設なので、盛土がされた場所に設置されていたんだろうなと考えます。

地震の被害の箇所で盛土の話についてもお伝えしました。

実は、洪水や内水氾濫のときには家を守るのに有効な手段と言えますね。

最後までご覧いただきありがとうございました!

あじさい

参考文献:

鹿島出版会「技術者に必要な河川災害・地形の知識」末次忠司 著

サポートのお気持ちは、ぜひ被災地への募金やサポート、もしくはみなさんの「備え」にお使いください!noteを読んで「スキ」をいただけるのがいちばんのサポートです☆