230.カレーに「もうレシピは要らない」のか? 問題 “アレンジ”編

たとえば、「全く同じ素材を全く同じ分量ずつ」2セット準備したとする。ここから全く異なるカレーを2種類作ることができる人はどのくらいいるだろうか?

レシピがあれば、誰でも作れるだろう。でも、レシピがないとすると、いくつかの工夫をこらさない限り、似たようなカレーができてしまう可能性は高い。全く様子の違うカレーになったとしても、どちらもおいしく作るのは、なかなか難しいことかもしれない。仮に以下の材料だったらどんなカレーを作れるか、頭の中で想像してみてほしい。

※ ただし、「油・塩・水」は分量の微調整を可能とする。

※ 素材の切り方やスパイスの挽き方などは自由とする。

【材料】

・ 植物油

・ スパイス……クミンシード、コリアンダーシード、ターメリック、

レッドチリ、香菜

・ 玉ねぎ 1個(250g)

・ にんにく 1片(10g)

・ しょうが 1片(12g)

・ トマト 大1個(250g)

・ 塩

・ 水

・ 鶏もも肉 400g

システムカレー学では、いや、システムカレー学まで行かずとも、前提となるゴールデンルールをうまくアレンジすれば、2種類のカレーは実現する。

ちなみに上記は『システムカレー学』の中でゴールデンルールによる基本のチキンカレーの材料として準備しているものである。ひとまず、基本のカレーはこれで紹介している。そこからが問題だ。2種類目のカレーを作りたい。見た目の色も形状も味も香りも違うチキンカレーを。

ここで活躍する観点が「アレンジ」だ。基本のチキンカレーをアレンジする。アレンジポイントは大まかに2か所。下準備と調理。それぞれに細分化するといくつかの観点に分けられる。それらを工夫していけば、新しいカレーは生み出せるのだ。

各ステップでどんなアレンジ例があるのか、何をすればどういう効果が得られるのかは、10ページを使って細かく解説している。が、考え方や解説ばかりでは実用性に乏しいため、具体的に僕が調理実践例を本書で出している。

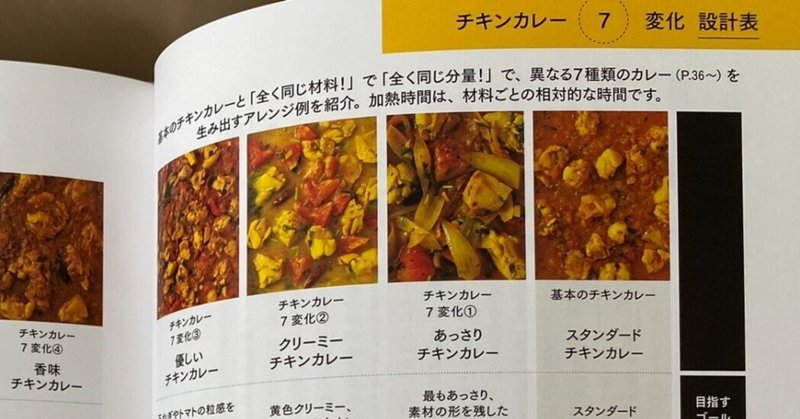

それが、「チキンカレー七変化」である。

ただ単に7種類のチキンカレーを作る、ということなら難なくできる人は多いだろう。でも、もう一度、前提条件を整理しておくと、「全く同じ素材を全く同じ分量ずつ」準備するのだ。本書では、7種類のカレーを披露している。基本のチキンカレーも含めれば、同じ材料と同じ分量で合計8種類のチキンカレーを作り分けることができる。これを作るときに僕の頭の中にはレシピはひとつも存在しない。

とはいえ、読者のみなさんが実践しやすいよう、8種類ともレシピと細かいプロセス写真を掲載している。完成したカレーの写真から「おいしそうだ」と思うチキンカレーを選び、まずそれがどう作られているかを確認してほしい。

次に他のチキンカレーがそのチキンカレーと何をどうアレンジしているのかを確認。すると、「なるほど、こう考えてこう設計すれば、こんな感じのカレーになるのか」と答え合わせができる。具体的に手を動かして作ってみると得られるものは大きいが、ただ目を通して読み比べるだけでも相当な情報は吸収できるだろう。

まだまだシステムカレー学の序の口部分だが、アレンジが自由にできるようになると、突然、カレー作りの幅が広がると思う。

たとえば、上記のシンプルな材料だけで7種類のカレーを作れるんだとしたら、ゴールデンルールの7ステップの各ステップで1品ずつ素材を加えていったら、理論上はそれだけでレシピがなくても49種類のチキンカレーが作れるようになる。「ああ、それはちょっと面白そうだ」と思ったら、ぜひ、『システムカレー学』を読んでほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?